西夏艺术品中对“狗”形象的塑造

2018-11-23□王悦

□王 悦

狗,又称犬,是人类最早驯化家养的动物之一。自古以来,因狗嗅觉灵敏、机警忠诚,在人类游牧狩猎、看家护院、保卫警戒、观赏娱乐等生产生活中起着不可替代的作用,成为最为亲密的动物伙伴。因此,狗也成为历代文人墨客、画家工匠歌咏的重要创作题材之一。

西夏王朝是公元11至13世纪在我国西北地区建立的一个多民族政权,先后与宋、辽、金并存达190余年。在近两个世纪的历史中,西夏政权兼容并蓄,博采众长,形成了独特而多元的西夏文化。留存至今的许多西夏绘画、石窟壁画、雕塑、陶瓷、书籍版画等艺术品中也有许多有关狗的艺术形象,成为我们今天探索神秘西夏王国独特艺术的第一手材料。

关于西夏艺术品中狗的图像,目前尚未有专门的研究,多为图版资料的刊布,主要有陈炳应《西夏文物研究》(1985),史金波、白滨等主编《西夏文物》(1988),陈育宁、汤晓芳主编《西夏艺术》(2003),宁夏博物馆《大夏寻踪——西夏文物辑萃》(2004),俄军主编《西夏文物》甘肃编(2015),李进增主编《西夏文物》宁夏编(2017),敦煌研究院主编《安西榆林窟》,西北民族大学主编《俄藏黑水城艺术品》(2008)等。此外,还有史金波等主编《俄藏西夏文献》、陈育宁等主编《中国藏西夏文献》佛经卷首中的版画,《宁夏灵武窑》、《闽宁村西夏墓地》等部分发掘报告。这些大型文献资料的刊布,也为研究西夏艺术品中的狗及其西夏艺术提供了珍贵的资料,便利了学界。

一、西夏艺术品中的狗

通览目前刊布的西夏文物资料,狗的形象在许多不同艺术样式中都有所体现,诸如壁画、瓷器、泥塑、石雕等诸多类别中都有精彩的狗图像艺术。

(一)石雕中的狗形象

石雕在西夏艺术中占有很重要的一页,由于石雕质地坚硬,不易被风化和破坏,能较好地保存,被广泛应用于陵墓、建筑、佛教等领域,题材有建筑构件、碑刻、佛教造像、陵墓石像生、陪葬品等。1975年在宁夏银川西夏陵区78 号墓出土一件卷尾小石狗石雕(图一)[1]4866。这件砂岩圆雕石狗头微抬,嘴巴紧闭,双眼瞪圆,双耳向下耷拉并紧贴头部,耳尖外翘,四肢呈爬卧姿于一长方体石板上,尾巴向上卷曲紧贴于屁股,身体部分线条简洁流畅,四肢的表现简练概括,充分展示了四肢的肌肉感。在用直线构成的基本形体上,头部与前胸之间呈现出S形线条,赋予这件石雕以生命的张力。两只前爪、眼睛、嘴巴、鼻孔的精雕与身体部分的高度概括形成鲜明的对比,使得整件作品挺拔有力又生动活泼,成为西夏石雕作品的精品。

图一

1975年在宁夏银川西夏陵区108号墓出土一件石质圆雕石狗(图二)[2]4869,这件白砂石质圆雕石狗呈爬卧姿与长方体石板相连,头微抬且微颔,脖颈颀长,双眼瞪圆直视前方,双耳下垂紧贴头部,四肢与腹部之间不镂空,背部的长线条简洁概括,嘴巴、眼睛、鼻孔及两前爪线条简洁明快、圆润有力,全身雕出不均匀排布的短直线,尾巴作三角锥状下垂贴于两股之间,四肢处以直线造型将圆雕、浮雕和线刻的手法综合应用,很好地抓住对象的神貌特征进行表现。

图二

通过对西夏王陵出土的两只石雕狗的观察,我们可以看出,西夏帝陵出土的石狗、石马在艺术风格上基本是采用了汉魏、唐宋时期中原大型石雕所采用的循石造型,利用原石的形状,因材施雕,通过圆雕、浮雕,再辅以简单线刻的雕塑技法,删繁就简,稍作加工处理,取其大概意象,重在表现其形态,而没有过多地精雕细刻,整个形象既质朴明快,又生动传神。这种石雕技法基本上是我国汉代以来帝王诸侯陵墓放置的有关石雕人物、动物、神兽等大型石雕通用的技法。

(二)陶瓷器中的狗形象

西夏陶瓷器艺术长期不受重视,事实上西夏制瓷业十分发达。以剔刻花瓷器和屋脊神兽建筑构件为代表的西夏陶瓷艺术具有独特的地域特色。此外,在西夏陶瓷中还有一类也是别具特色,即瓷塑玩具,其中就有许多不同形象的狗的作品。西夏瓷器中“狗”有上釉的白釉、褐釉、白褐釉相间以及无釉素烧等工艺。如收藏于甘肃省文物考古研究所的武威市古城乡塔儿湾西夏磁窑遗址的白釉瓷犬(图三)[2]1485, 脖颈微抬且头部微微上扬,双耳直立,嘴巴微张,四足分开,卷尾上翘贴于臀部,眼鼻插孔式。通体模制而成,胎呈灰白色,通体施白釉,釉不及底,形态稚拙可爱。

图三

另一件出土于甘肃武威塔儿湾的白褐釉瓷狗(图四),四足及臀部着地,呈蹲坐姿,头向左侧回望,双耳直立,背部、头顶、双耳饰褐釉,其余饰白釉。头部的细节刻画和身体部分的概括表现,使得整件作品充满活力且显示出生命的活力。武威市博物馆藏白釉瓷狮子狗,立姿,作仰头状,翘尾,头顶饰卷鬃,颈部有带饰,尾部缺损,狗背部有一圆洞,径 0.9 厘米,为插物所用通体模制而成,眼、鼻、口、尾清晰,鼻孔为两个孔洞,胎呈灰白色,施灰白色釉,下部无釉露胎,形态可爱传神(图五)[3]。

图四

图五

除了甘肃武威塔尔湾西夏瓷窑出土的瓷狗外,宁夏灵武窑西夏瓷窑出土的陶瓷器物中也有狗的造型(图六)[4]81。素烧狗塑像,高5.4厘米,长7.7厘米,头部残缺,卧姿,为捏制。1987年宁夏青铜峡百八塔出土的泥塑小狗(图七),俯卧姿,身体蜷缩且头部向左转伏在右前腿上,嘴巴微张,舌头向右伸出一点,耳朵长而大,耷拉在身体上,眼睛作闭目养神状,整件作品有残损,但它的表现性极强,塑造者在写实性的基础上运用了夸张、概括的手法将狗的憨态、可爱、忠诚等形象展现得淋漓尽致。

图六

图七

西夏瓷塑在制作技法上主要采用堆塑、捏塑、模印、刻画、彩绘等方法。但瓷塑玩具以捏塑、模印,再辅以刻画、彩绘上釉为主。捏塑具有很强的随意性和写意性,手工痕迹明显,作品显得质朴,充满生活情趣,更能反映出制作者的思想感情。如宁夏青铜峡百八塔出土的陶塑小狗、武威塔尔湾出土的白釉瓷狗。模制是先做好范模,然后重复制作,有些是单模制作,有些是双模制作。从灵武窑和武威塔尔湾出土的西夏瓷塑作品来看,多以双模制作为主,即两块范模压出瓷塑作品的各一半,再合成为一个整体,之后再辅以刻画,修饰局部细节,最后彩绘上釉烧制。相比较于捏塑,拓模制作的瓷塑显得有点呆板,如本文中的白釉瓷塑狮子狗、灵武窑出土的大量的褐釉瓷骆驼和佛像、武威塔尔湾出土的白釉瓷马头等,大多都是采用拓模制作。以瓷塑狗为代表的西夏瓷塑玩具虽然没有西夏剔刻花瓷器精致,但其稚拙、简洁、天真、诙谐的艺术风格,更贴近生活,给人以亲切、真实的感觉,也是西夏艺术的重要组成部分。

(三)绘画艺术中的狗形象

目前保存至今的西夏的绘画艺术主要有敦煌莫高窟、榆林窟、东千佛洞的石窟壁画,黑水城出土的唐卡、绢画以及西夏墓中出土的彩绘木板画等。西夏的画师们在创作这三大类绘画作品中,也将狗作为点缀或附属要素,以此突出绘画的主题要素。

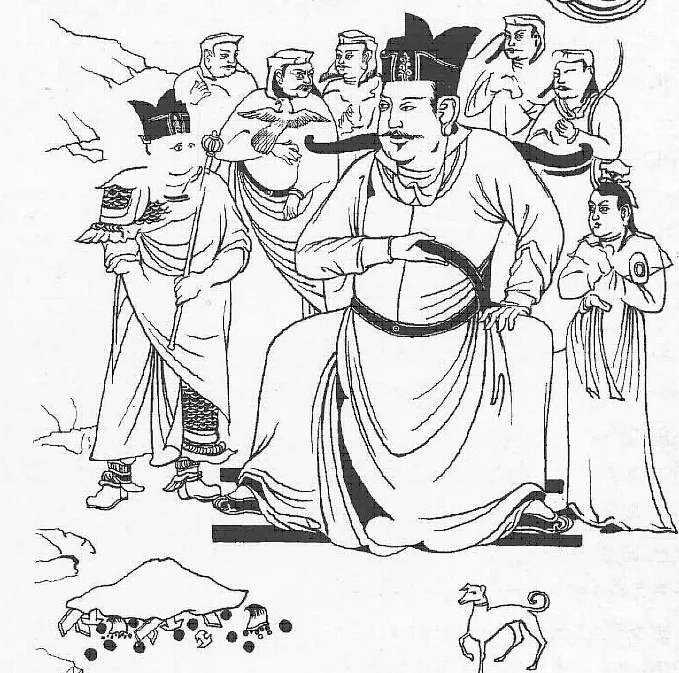

俄藏黑水城出土的《西夏国王像》中右下角绘有一牧羊犬(图八)[5]17,狗的身材精瘦,长脸尖吻,两尖耳下垂,尾巴向上卷曲,四肢细长有力,右前腿抬起,其余三条腿着地,体态生动有神。这种牧羊犬似为古代文献记载中“猃”。“猃”又名细狗,是名贵犬种,此犬因警惕性高、对主人温顺忠诚且善于捕猎,素为古代皇亲贵胄所牧养。如唐开元年间,唐玄宗就曾派人携带丝绸至中亚石国进行犬马交易,购买细狗。此幅画作中,西夏画家在绘画过程中采用高度写实的手法、简洁流畅的线条将一只名贵的细狗形象跃然于纸上,由此更加突出了名犬主人身份的高贵。

图八

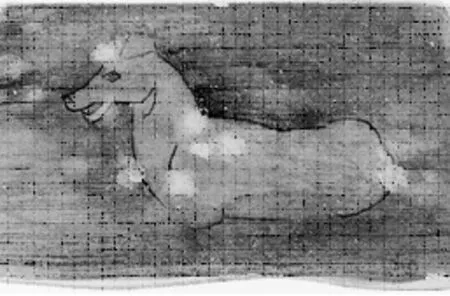

西夏时期木板画主要是甘肃武威西郊西夏墓出土,内容丰富,题材多样,既有武士、侍从等人物,又有猪、狗、鸡等家畜家禽,还有太阳、星星等天象星宿。这些木板画构图简练,线条流畅,人物神态很有特点,刻画形象都很逼真,生活气息很浓,表现了画家的深厚画功。其中“玉犬”木板画(图九)[6]46,长10.5厘米,宽5.5厘米,狗全身白色,嘴微张,眼睛瞪圆,眼睛和舌头点缀朱红色,头抬起 ,耳朵向下并紧贴于头部,作爬姿,作为陪葬品侍候墓主人。这件作品形象生动,以线造型,线条简洁明快且富有张力,赋予整件作品以灵巧活泼的形象,动物眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴的刻画简洁传神,充满了生命气息和真实感。

图九

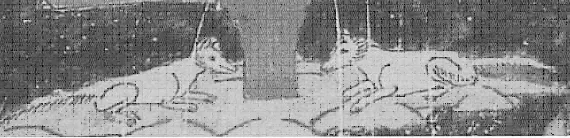

西夏时期壁画内容比较复杂,题材大多与佛教有关,有人物画和装饰画,反映世俗生活的极少。其中榆林3窟东壁南侧五十一面千手观音变中,有两条相对而卧的线描狗,双耳警觉高竖,嘴微张似在吠叫,形象生动传神(图十)[7]图147,用短促有力的线条描绘狗毛及细部,用钉头鼠尾描塑造狗的形体,使得整个动物形象憨态可掬且生动有趣。

图十

西夏时期绘画艺术品出现的狗形象在造型表现上多以线造型,综合运用钉头鼠尾描和铁线描等多种线描塑造狗的形象,言简意赅且妙趣横生。在色彩表现上,狗通体多施白色或不施彩,只有部分细节处施彩色。在视觉表现上呈现出稚拙感,却又不失狗机警、聪明、忠诚等主体特征。

(四)木刻版画中狗的形象

木刻版画是木雕版印刷的绘画,是绘画与雕版技术相结合的艺术,不仅需要绘画才能,还需要雕版印刷的技巧。因其是印刷品,流通量大,木刻版画社会影响也很大。西夏时期有不少木刻版画,但多为佛教版画,其特色是中原佛画风格与吐蕃佛画风格并存[8]。关于西夏木刻版画中的狗的形象,多见于刻本佛经卷首扉画中。正如台北故宫博物院胡进杉研究员所言佛经扉画主要还是起到以图解经的作用。“扉画作为宗教图画之一种,具有传布教义的现实作用,放在卷首,固可庄严佛经,让阅经者生敬信心,若能把经典中的情节内容,描绘出来,以图画代文字,则不仅只于作庄严修饰,更可让人一展书册,即能了解此经此卷的内容,而图画之感人有时更胜于文字,此时的扉画再也不是佛经的附庸,而可成为一独立的作品,这种描绘佛经内容的图画,称为‘经变’、‘变相’或‘佛经变相’。”[9]如俄藏TK15《妙法莲华经》卷第二扉画变相图(图十一)[10]310,其中就刻画有狗的形象,且出现了两次。一为一群孩童追赶戏弄狗,狗前爪着地,后脚腾空跃起且尾巴上翘,脖颈处带有项圈,狗的形象简洁概括、灵活生动、妙趣横生,营造出欢乐的嬉闹场面;二为画面左下角院落中奔跑的狗形象,狗的头部向上微抬,两前足及右后足着地,左后足腾空翘起,尾巴卷曲向上翘起,呈跑姿,整个动物形象在塑造上灵巧生动,一派悠然自得的神情。国家图书馆所藏的B11.055[1.17]西夏文《添品妙法莲华经》卷二卷首也有一幅扉画,虽然与俄藏的汉文TK15《妙法莲华经》卷第二扉画都是对《妙法莲华经卷二》内容的经变画,二者构图主题要素一致,但在细节上也有差别。如国图所藏B11.055[1.17]西夏文《添品妙法莲华经》卷二扉画经变图中的狗形象,头部向上抬起,嘴巴微张,两耳向上翘起,尾巴翘起,呈跑姿(图十二)。此外,国家图书馆藏西夏文《金光明最胜王经》卷第四扉画变相图也有一只狗(图十三)[11]135,狗作奔跑状,头部向上微抬,嘴巴张开,两耳下垂,两前腿微微抬起,尾巴翘起,动物形象生动活泼,线条稚拙且不失灵动性。

图十一

图十二

图十三

总之,西夏时期木刻版画中出现的狗形象,在表现手法上,用短线条塑造动物形象,形体虽小,但高度概括且不失灵动性,整体呈现出刻画质朴、形态生动的特点。

二、西夏艺术中所刻画的狗形象艺术特征

西夏的主体民族党项族有着悠久的历史,在他们存在的数百年间,创造了辉煌灿烂的文化。自党项族从青藏高原迁徙到西北黄土高原,再到立国近二百多年的历史发展中,其社会经济生产方式也由原来的游牧、狩猎逐步转向半农半牧、农牧兼营的经济形态。无论是游牧迁徙,还是农耕定居生产,或是狩猎出征,狗始终是西夏人的亲密伙伴,在生活中扮演着重要的角色。因此,狗的形象也就在无形之中被刻画在各种题材的西夏艺术品中。

西夏艺术中的狗,既有机敏威猛的猎犬身姿,也有幼小可爱的宠物狗形象。在有些作品的创作过程中,西夏的艺术家还非常重视功能与形式的完美结合。就如瓷塑狮子狗,背部开孔,或为插物所用,或作为笔洗使用。其他造型精致、憨态可掬的瓷塑狗也可作为孩童的玩具。在追求塑造艺术形象的同时,发挥艺术品所具有的实用功能。西夏王陵的圆雕石卧狗、宁夏闽宁村西夏墓中的木雕狗、武威西夏墓中的墓葬神煞“玉犬”木板画[12],这种在墓葬随葬品中放置狗的丧葬习俗也多是受到中原丧葬文化的影响。唐宋时期墓葬中流行放置狗俑或是墓室壁画中绘制狗,如陕西唐懿德太子李重润墓壁画[13]、宁夏梁元珍墓壁画[14]、洛阳苗北村五代至北宋砖雕壁画墓[15],这种习俗主要是寄托狗可以守护墓主人的地下宅院,起到镇墓辟邪的功能,将狗在现实生活中的作用带到了冥界。

狗是社会生活常见的动物,身体灵活,四肢矫健,性情温和忠诚,同时兼具可爱活泼,是极有感染力的表现对象。从西夏艺术品中狗形象的刻画中我们不难看出,西夏时期的艺术家们在对狗的特征进行艺术创作时体现出删繁就简、简洁有致的处理原则,对狗的形体姿态塑造是在具象的形体中抽离最本质的特征,言简意赅,删减不必要的细节,用高度概括的表现手法,简洁的外形明确而清晰,目的是为了突出狗的主要特征。

总之,在狗形象的塑造上,西夏的艺术家一方面继承和发展了唐宋时期中原传统文化。在塑造狗时,从社会生活出发,多采用写实手法的同时以线造型,突出塑造主体的形象特征,如西夏王陵出土的石雕卧狗、黑水城《西夏王国像》的名犬等,栩栩如生、活灵活现。另一方面,注重吸收其他民族文化,从而形成了具有党项民族特色的、雄厚质朴、活泼夸张的艺术风格。宋辽金夏时期,是我国古代陶瓷制作发展的一个高峰时期,伴随陶瓷工艺的发展,这一时期也是中国古代陶瓷玩具发展的鼎盛时期,与西夏版图较近的陕西耀州窑系、河北磁州窑系等都生产有大量的人物、动物瓷塑玩具,西夏制瓷技术就深受磁州窑、耀州窑影响,因此,西夏的瓷塑玩具也多受宋辽金瓷塑玩具的影响。再如,武威博物馆所藏的白釉瓷狗,从造型上看明显是一只狮子狗的形象。众所周知,狮子狗是唐代从东罗马帝国传入我国的,在文献中被称为“拂林狗”,因为唐代称东罗马帝国“拂林”。“拂林狗”聪慧可爱,历来都是贵胄豪门所青睐的宠物。瓷塑狮子狗可以反映出西夏与丝绸之路上多元文化的交流,也体现出西夏艺术文化的多元性。