经皮穴位电刺激联合膀胱功能训练对脊髓损伤后神经源性膀胱排尿功能的影响

2018-11-20钟诚陶敏

钟 诚 陶 敏

(玉林市第一人民医院康复医学科,广西 玉林 537000)

神经源性膀胱(neurogenic bladder,NB) 是一类由神经系统病变导致膀胱和/或尿道功能障碍(即贮尿和/或排尿功能障碍),进而产生一系列下尿路症状及并发症的疾病总称[1]。脊髓损伤是其发生的最常见原因之一,损伤后膀胱容量减少,残余尿量增加,反射性尿失禁,出现膀胱贮尿及排尿双重功能障碍,其治疗至今仍是个医学难题。有研究提示针灸结合常规康复治疗比单纯的康复治疗具有更好的临床疗效[2-4],但在针灸治疗临床运用过程中,有部分女性患者或老年患者对针刺疼痛的耐受程度较差或心理恐惧,而康复理疗中的经皮神经电刺激(TENS)具有疗效好、无创伤、不致引起人们的恐惧优点,作用区域为针灸应用有效的穴位。因此本研究将常规康复治疗结合膀胱功能训练作为参照,同经皮穴位电刺激组比较。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年8月—2018年4月在玉林市第一人民医院康复医学科住院治疗的脊髓损伤后神经源性膀胱患者86例,按“不平衡指数最小分配原则”[5]分成观察组与对照组各43例。2组患者性别、年龄、损伤情况、ASIA分级等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 2组患者基本资料比较

1.2 诊断标准 (1)符合2011年修订的《脊髓损伤神经学分类国际标准》[6]中相关诊断标准;(2)按照美国脊髓损伤协会(American spinal injury association,ASIA)制定的脊髓损伤神经功能评定标准[7]均为B~D级。

1.3 纳入标准 (1) 符合上述诊断标准;(2) 年龄18~60岁;(3)损伤程度为不完全性脊髓损伤患者;(4)患者或家属签署知情同书。

1.4 排除标准 (1) 处于脊髓损伤急性期或脊髓休克期;(2)损伤程度为完全性脊髓损伤患者;(3)生命体征不稳定或存在意识障碍、认知障碍者;(4)伴有严重心、脑、肺、肝肾等重要脏器疾患等;(5)既往有尿道损伤、梗阻等病史。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 患者给予常规膀胱功能训练和综合康复治疗,具体方法如下。(1)盆底肌自我收缩训练。收缩及夹紧肛门口与尿道口,缓慢收缩6 s后缓慢放松10 s,然后继续收缩-放松盆底肌,每日训练1次,每次15 min;(2)手法促进排尿,包括耻骨上区轻叩法和Crede手法:叩击耻骨上区:轻快叩击,频率约为100次/min,时间15~20 min。Crede手法:双手大拇指置髂嵴部,其余四指在耻骨上方顺着膀胱出口方向缓慢均匀施力,将膀胱内尿液压出;(3)清洁间歇性导尿。本操作均有经过专业训练的护士进行,导尿量可依据患者自主排尿和残余尿量情况进行具体控制。治疗期间控制饮水量,并注意每周做尿常规等检查。

1.5.2 观察组 患者在上述治疗基础上给予经皮穴位电刺激治疗。具体方法如下:嘱患者侧卧位,暴露中极、三阴交、次髎、大椎穴位,并仔细观察施治部位皮肤,无异常,清洁并消毒局部皮肤。两对接触面积为24 cm2的电极分别粘贴中极和三阴交(隔天左右交替),大椎穴和次髎穴(隔天左右交替),频率为100 Hz,脉宽为0.1~0.3 ms,电流强度为12~30 mA,以病人耐受而度。

以上2组治疗每天1次,每次45~60 min,并于连续治疗8周后平行交替进行相关指标测定。

1.6 观察指标 (1)排尿日记指标,2组患者在治疗过程中均详细记录排尿日记,主要包括患者24 h平均排尿次数、24 h平均单次尿量、24 h单次最大尿量、24 h平均尿失禁次数,其中24 h平均排尿次数、24 h平均单次尿量及24 h平均尿失禁次数取开始治疗时及治疗8周后3 d期间的平均值,24 h单次最大尿量取开始治疗时及治疗8周后3 d中的最大值;(2)尿流动力学检测指标,2组患者于治疗前、治疗8周后通过尿流动力学检查评价膀胱排尿功能。尿流动力学检测指标包括最大膀胱容积、最大尿流速率及残余尿量等。

1.7 疗效标准 根据排尿功能分级评定疗效:(1)排尿功能分级:3级为有尿意时能自控>2 min,每次排尿间隔时间>2 h,无滴尿与遗尿;2级为有模糊尿意时,能自控>1 min,每次排尿间隔时间>1 h,仍偶有滴尿与遗尿;1级为小便不能自解或滴沥遗尿,不能自控,每次排尿间隔时间<30 min,膀胱残余尿量>100 mL;(2)疗效评定:痊愈为小便功能恢复正常;显效为小便功能达3级;有效为小便功能达2级;无效为小便功能无明显改善。总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。1.8统计学方法 应用SPSS 19.0统计软件分析。计量资料以(±s)表示,2组间符合正态性的采用两独立样本t检验,同组干预前后均数比较采用配对t检验。不符合正态性的有效率比较采用χ2检验。显著性水平α=0.05。

2 结果

2.1 2组排尿日记指标比较 见表2。治疗前2组的24 h平均排尿次数、24 h平均单次尿量、24 h单次最大尿量、24 h平均尿失禁次数差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组的24 h平均排尿次数、24 h平均尿失禁次数均较治疗前显著减少,24 h平均单次尿量、24 h单次最大尿量均显著增加(P<0.05),且治疗后观察组各指标改善水平优于对照组(P<0.05)。

表2 2组治疗前后排尿日记比较情况 (±s)

表2 2组治疗前后排尿日记比较情况 (±s)

注:治疗后与对照组比较,△P<0.05;与治疗前比较,*P<0.05

组别 例数 时间 2 4 h平均排尿次数观察组 4 3 治疗前 1 6.5 3±3.6 1 2 4 h单次最大尿量1 2 8.4 5±2 3.1 1 2 4 h平均单次尿量6 8.9 1±1 3.2 4治疗后 1 0.7 1±2.2 9*△ 2 4 6.6 6±4 0.1 3*△对照组 4 3 治疗前 1 6.9 1±3.2 4 6 6.1 4±1 4.6 7 2 4 h平均尿失禁次数8.8 1±3.8 4 9.3 4±2.9 4*△2.9 1±1.8 4 4.3 4±2.2 4*3 2 0.1 1±3 9.2 4*△1 1 9.8 1±2 4.3 7治疗后 1 3.5 3±3.9 8* 1 9 0.1 2±3 8.3 1*2 8 6.0 8±3 7.3 4*

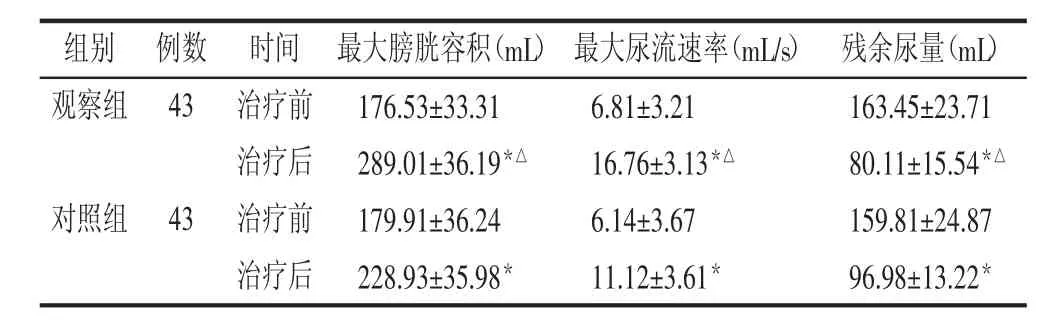

2.2 2组尿流动力学检测指标比较 见表3。治疗前2组的尿流动力学相关指标无统计学差异(P>0.05)。治疗后2组最大膀胱容积和最大尿流速率则有明显上升,而残余尿量均有明显下降(P<0.05);且治疗后观察组的最大膀胱容积和最大尿流速率均高于对照组,而残余尿量低于对照组 (P<0.05)。

表3 2组治疗前后尿流动力学相关指标比较 (±s)

表3 2组治疗前后尿流动力学相关指标比较 (±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

组别 例数 时间 最大膀胱容积(m L)观察组 4 3 治疗前 1 7 6.5 3±3 3.3 1最大尿流速率(m L/s)6.8 1±3.2 1残余尿量(m L)1 6 3.4 5±2 3.7 1治疗后 2 8 9.0 1±3 6.1 9*△ 1 6.7 6±3.1 3*△对照组 4 3 治疗前 1 7 9.9 1±3 6.2 4 6.1 4±3.6 7 8 0.1 1±1 5.5 4*△1 5 9.8 1±2 4.8 7治疗后 2 2 8.9 3±3 5.9 8* 1 1.1 2±3.6 1*9 6.9 8±1 3.2 2*

2.3 2组临床疗效比较 见表4。治疗期间对照组有3例患者出现尿路感染,观察组有1例患者尿路感染,经抗感染治疗后治愈,2组均无脱失病例。观察组的总有效率为93.02%,显著高于对照组的81.40%,差异有统计学意义 (P<0.05)。

表4 2组临床疗效比较 [例(%)]

3 讨论

神经源性膀胱属中医学“癃闭”“淋证”范畴,《素问·灵兰秘典论》曰:“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出焉”。小便的司职属于膀胱,中极为膀胱募穴,有益气、补肾、固涩的功效,三阴交为足三阴经交会穴,能通调下焦之气机,从而改善膀胱功能。而本病之“本”在于督脉损伤,电针督脉(大椎穴)可以改善SCI局部组织的血液微循环,减轻SCI部位的水肿和血肿的压迫及粘连,从而扼制了脊髓继发性损伤的进行,改善膀胱的神经支配[8];次髎穴位于低级排尿中枢神经出口,可将刺激信号传入排尿低级中枢,调控膀胱的排尿功能;因此,电针刺激以上四穴治疗骶上脊髓损伤后神经源性膀胱可奏“标本同治”之效[9],起到益肾补气,固摄有权,通调膀胱功能的作用。

临床上治疗脊髓损伤逼尿肌反射亢进的原则为缓解逼尿肌无抑制性收缩,降低膀胱内压力,增加膀胱容量,实现低压储尿、低压排尿,以减少对上尿路的损害,提高患者的生活质量。主要治疗方法包括经尿道留置导尿管[10]、膀胱功能训练[11-12],膀胱灌注治疗,电、磁刺激疗法[13]以及针灸疗法。近年来大量的临床[14-16]和实验研究[17-19],证实针灸对脊髓损伤后神经源性膀胱的疗效确切,尤其是电针相关穴位疗效显著,改善膀胱神经支配,降低膀胱内压力,增加膀胱容量,调节膀胱顺应性。但部分老年或女性患者对疼痛的耐受及长期被针刺的接受程度较差,而康复理疗中的经皮神经电刺激(TENS)无创伤、不致引起人们的恐惧,且操作更加简便。利用TENS治疗仪结合穴位刺激调整膀胱功能是本研究一大创新。

尿流动力学检查是目前公认的脊髓损伤后神经源性膀胱的诊断及疗效评价标准的“金标准”,能比较客观反映下尿路的功能状态,同时能将膀胱储存和排尿功能联系起来,为神经源性膀胱的诊断和疗效评价提供一系列参数[20-21]。本研究中,治疗后观察组最大膀胱容积、最大尿流速率、残余尿量等指标的改善水平显著优于对照组,说明经皮穴位电刺激能最大程度地抑制逼尿肌的收缩,增加膀胱容量,利于膀胱实现“低压储尿控尿”,同时最大限度减少残余尿量达到保护膀胱及上尿路功能的目的。

综上,本研究结果显示,治疗后,观察组排尿日记及尿流动力学相关指标的改善水平显著优于对照组;且观察组的总有效率为93.02%,显著高于对照组的81.40%,说明在常规康复训练的基础上,经皮神经电刺激(TENS)联合膀胱功能训练治疗脊髓损伤后NB疗效确切,可显著改善脊髓损伤患者的膀胱储尿及排尿的功能,提高脊髓损伤患者生活质量与信心。