京津冀地区房屋建筑中钢铁存量研究及驱动力分析

2018-11-20韩中奎文博杰李强锋

韩中奎,文博杰,代 涛,李强锋,王 欢

(1.中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037;2.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083;3.中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心,北京 100037)

钢铁是国家经济发展和社会进步的重要物质基础,是人类进行各种生产活动的保障[1]。

目前,中国是世界上最大的钢铁消费国,建筑及基础设施消费占中国钢铁消费结构的比例一直大于50%,房屋建筑用钢占建筑及基础设施钢铁消费量的65%以上[2]。近年来,中国经济的快速发展,工业化和城镇化也在不断推进,致使大量的钢铁资源存储在房屋建筑中。未来,随着房屋建筑的不断代谢,如何预测房屋建筑中废旧钢铁产量及评测其环境影响程度,是钢铁资源循环利用政策制定所面临的难题。

物质流分析(MFA)是对系统内物质(铁、铜、铝等)流量和存量研究的有效方法[3-6]。近年来,国内外学者利用物质流分析方法对中国铁资源的社会存量进行了一系列的研究。Wang等[7]采用“自下而上”的方法,对中国钢铁存量进行估算,并选取2000年、2010年中国城市和乡村的钢铁存量进行对比,结果显示地域间钢铁使用强度的差异明显。Hu等[8]基于物质流方法分析了中国房屋建筑中的钢铁需求及废钢回收潜力,并通过数值分析模拟了中国房屋建筑竣工量与钢铁需求量之间的变化。楼俞等[9]采用自“自下而上”的方法对邯郸市钢铁存量进行了调查研究,计算了邯郸市钢铁的总存量及其分布情况。康柳明[10]依据物质流分析并结合哈尔滨市区域工业化进程,运用“自下而上”的方法得出了哈尔滨市2009~2013年动态钢铁存量及钢铁存量结构变化。目前,国内外对钢铁存量的研究主要集中在国家或者城市尺度的钢铁消费全行业研究,对以区域经济带为系统边界的钢铁存量研究较少,且忽略了驱动区域钢铁存量变化背后的因素。京津冀地区是国家经济发展的重要核心区域之一,区域总人口已超过1亿人。研究该地区的房屋建筑中钢铁存量,识别京津冀地区房屋建筑中钢铁存量变化的主要驱动力,为进一步准确把握未来中国房屋建筑中钢铁存量发展趋势、实现中国钢铁产业的科学管理与可持续发展具有重要的示范意义。

1 研究方法

1.1 研究方法和系统边界

本研究采用“自下而上”的方法以2016年底的京津冀地区社会现存各类房屋建筑为研究对象,统计区域内房屋建筑的规模,引入单位建筑面积钢铁使用强度,计算不同时期各类房屋建筑的钢铁存量,从而得出京津冀地区社会现役房屋建筑中的钢铁存量。

本研究结合京津冀地区实际情况及建筑特点,将房屋建筑按照使用类别不同,划分为4个种类,分别是农村住宅房屋建筑、农村其他房屋建筑、城镇住宅房屋建筑和城镇其他房屋建筑。

1.2 钢铁存量测算模型

1.2.1 房屋建筑生命周期函数确定

根据产品生命周期理论,不同类别的金属产品,有不同的寿命[11-12]。金属产品在达到其最大寿命年限后将退出社会,经过相关处理后,进入冶炼环节,进而成为二次金属资源[5,13]。本研究选取韦伯分布函数作为房屋建筑寿命概率密度函数。对各个时期内不同用途的房屋建筑,采用不同参数的韦伯分布函数对其拆除面积进行估算。房屋建筑寿命概率密度分布的表达式见式(1)。

(1)

式中:φ(t)为房屋建筑生命周期分布函数(φ>0);t为测算房房建筑生命周期内的任意一年;α为尺度参数;β为形状参数。

1.2.2 钢铁存量测算模型

房屋建筑经过一定居住或使用年限将会被拆除,其中的废旧钢铁经回收后,进入电炉冶炼,成为二次钢铁资源。由于房屋建筑生命周期符合韦伯分布函数,因此,房屋建筑中的废旧钢铁应为竣工房屋建筑中的钢铁总存量乘以当年的报废率。

假定,某类型房屋建筑第n年的报废率为φ(n),则第n年该类型房屋建筑报废率为从φ(n)到φ(n-1)的单位变化,即φ′(n),见式(2)。

(2)

设第n-1年第i种使用类型竣工房屋建筑面积为Pi(n-1),单位面积房屋建筑的钢铁强度为Mi(t);第n年房屋建筑中钢铁报废量为C(n),表达式见式(3);第n年的该使用类型房屋建筑中钢铁存量为Si(n),表达式见式(4)。

(3)

(4)

综上,可以得出第n年京津冀地区房屋建筑中的钢铁存量S(n),见式(5)。

(5)

1.3 驱动力分析模型

IPAT模型(即I=P×A×T,I为环境负荷;P为人口数量;A为人均GDP;T为单位GDP的环境负荷)是定量描述人文驱动力与环境压力之间的关系,有助于理解人类和自然系统的动态耦合,是分析因社会经济发展而产生的环境负荷的有效工具[14-15]。

由于IPAT模型可以较好地显示各个因素的作用,已被广泛用于分析物质流动驱动因素的研究中[16-17]。因此,本研究采用IPAT模型分析京津冀地区房屋建筑中钢铁存量变化的驱动因素。经过改进后的IPAT模型中,I为房屋建筑中的钢铁存量变化;P为常住人口数;A为经济水平,用人均GDP(GDP/P)表示;T为钢铁服务效率,用单位GDP的房屋建筑中钢铁存量(S(n)/GDP)表示。其中,P值(ΔP)、A值(ΔA)上升,反映了存量增加的促进作用增大,反之对存量增加的促进减弱;T值(ΔT)下降反映当前钢铁的服务效率提高,钢铁需求减小,对存量增加的促进作用减小,反之,钢铁需求增加,对存量增加的促进作用增大[16]。

由于LMDI分解法中各个部门效应加总与总效应保持一致,且能克服了用其他方法分解后存在残差项的缺点,使IPAT模型更具说服力[18-19]。鉴于此,本研究采用LMDI分解法对IPAT模型进行分解变形得出单位时间内的变化率,见式(6)。

ΔI=ΔP+ΔA+ΔT

(6)

2 数据分析

2.1 数据来源

京津冀地区的房屋建筑面积、人口、GDP数据来源于《中国统计年鉴》[20],其中,1949~1980年,该地区各类型房屋建筑是通过MATLAB软件拟合得到;1949~2016年,该地区内各个时期房屋建筑单位面积钢铁使用强度是通过调研、参考相关文献[11,21-23],以及咨询行业专家所得;房屋建筑生命周期函数相关参数由参考相关文献[24-27]和咨询行业内专家得到。

2.2 数据处理

2.2.1 房屋建筑单位面积钢铁使用强度

本研究通过区域城市实地调研、农村建筑样本调查和咨询相关建筑公司,发现京津冀地区现存房屋建筑大部分是在20世纪90年代末至21世纪初建成。其中,城镇房屋建筑多为钢筋混凝土结构和砖混结构,农村建筑则以砖混结构为主流。本研究根据京津冀地区房屋建筑发展历程特点,将该区域房屋建筑发展阶段划分为5个时期,分别为:1949~1957年、1958~1978年、1979~1990年、1991~2005年和2006~2016年。通过对城市实地调研、农村建筑样本调查和咨询相关建筑公司获得的数据分析,京津冀地区不同时期各类型房屋建筑单位面积钢铁强度具体见表1。

表1 京津冀地区房屋建筑单位面积钢铁强度

2.2.2 韦伯分布函数图

针对不同时期不同使用类型房屋建筑生命周期的确定,根据建筑物的使用年限和平均生命周期,结合相关文献资料、咨询行业专家,然后运用MATLAB软件得出京津冀地区不同使用类型房屋建筑韦伯分布图(图1)。

图1 京津冀地区房屋建筑寿命韦伯分布图

3 结果与讨论

3.1 京津冀地区房屋建筑中钢铁存量历史变化

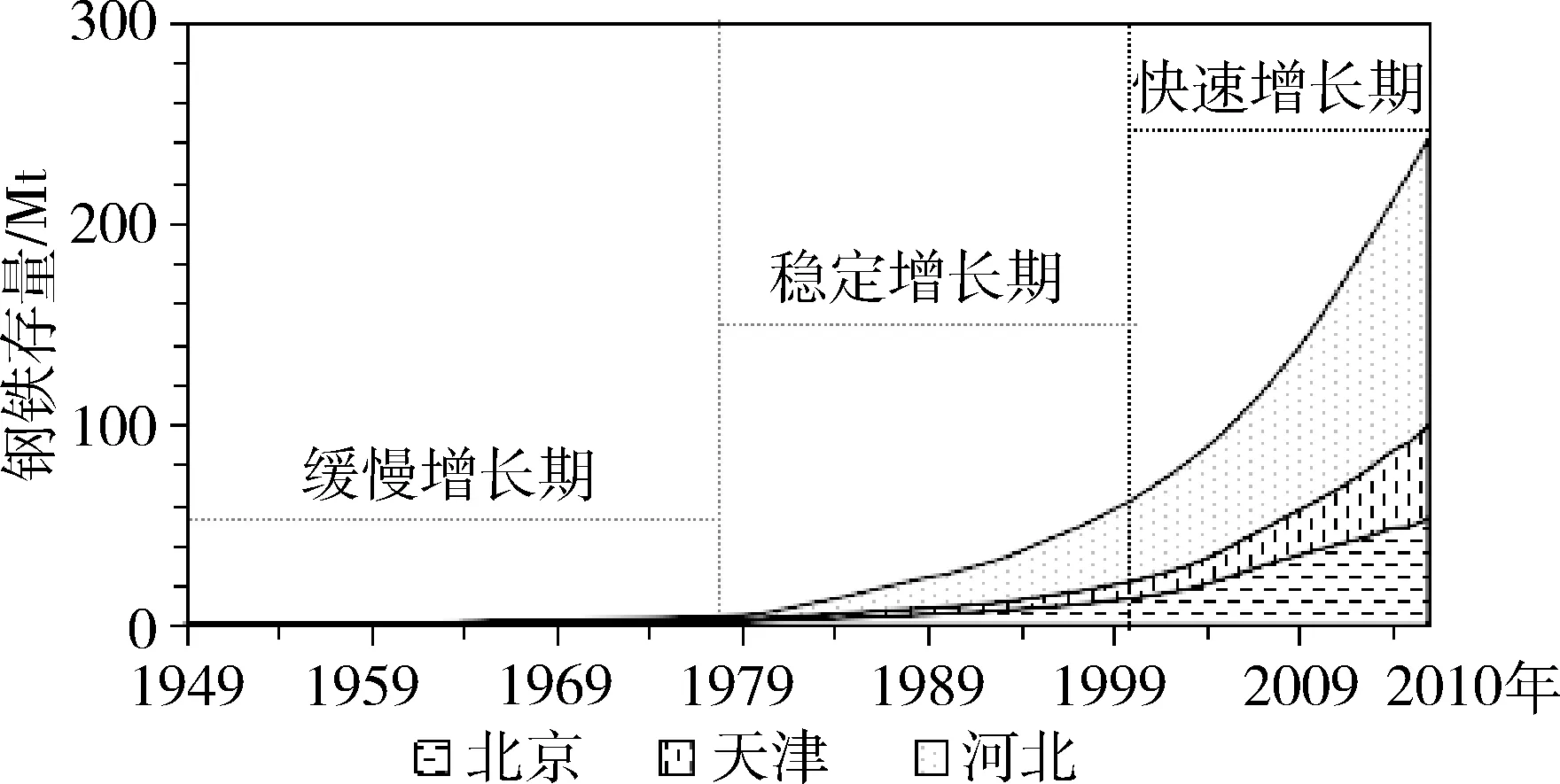

本研究以1949年为计算起点,不考虑1949年之前钢存量的影响,通过存量模型得到本研究的初始存量。根据京津冀地区房屋建筑中钢铁存量变化趋势,分为3个阶段来讨论(图2)。

第一阶段:缓慢增长期(1949~1978年)。1949~1978年,京津冀地区房屋建筑中钢铁存量较低。1960年,京津冀地区房屋建筑中钢铁存量首次超过1 Mt,其中,北京市房屋建筑中钢铁存量最大,为0.8 Mt,占整个地区的72%。1978年,京津冀地区房屋建筑中钢铁存量为4.3 Mt,北京市房屋建筑中钢铁存量依然最大,为1.8 Mt,天津市为0.8 Mt,河北省为1.7 Mt,占比依次为42.1%、19.4%、38.5%。

第二阶段:稳定增长期(1979~2000年)。1979~2000年,京津冀地区房屋建筑中钢铁存量从4.9 Mt增加到61.9 Mt,年均变化量接近13%。2000年,河北省房屋建筑中钢铁存量达40.2 Mt,占京津冀地区的房屋建筑中钢铁存量65%;北京市房屋建筑中钢铁存量为13.2 Mt,占比已下降到21.4%,天津市房屋建筑中钢铁存量为8.4 Mt,占比为13.6%。

第三阶段:快速增长期(2001~2016年)。2001~2016年,京津冀地区房屋建筑中钢铁存量从68 Mt增加到242 Mt,增加了174 Mt。2016年,北京市房屋建筑中钢铁存量为52.9 Mt,占比变化不大,为21.9%;天津市房屋建筑中钢铁存量为46.3 Mt,与北京市的差距在逐步减小,占比为19.1%;河北省房屋建筑中钢铁存量为142.8 Mt,占比为59%。

图2 1949~2016年京津冀地区房屋建筑中钢铁存量历史变化

3.2 京津冀地区房屋建筑中人均钢铁存量变化

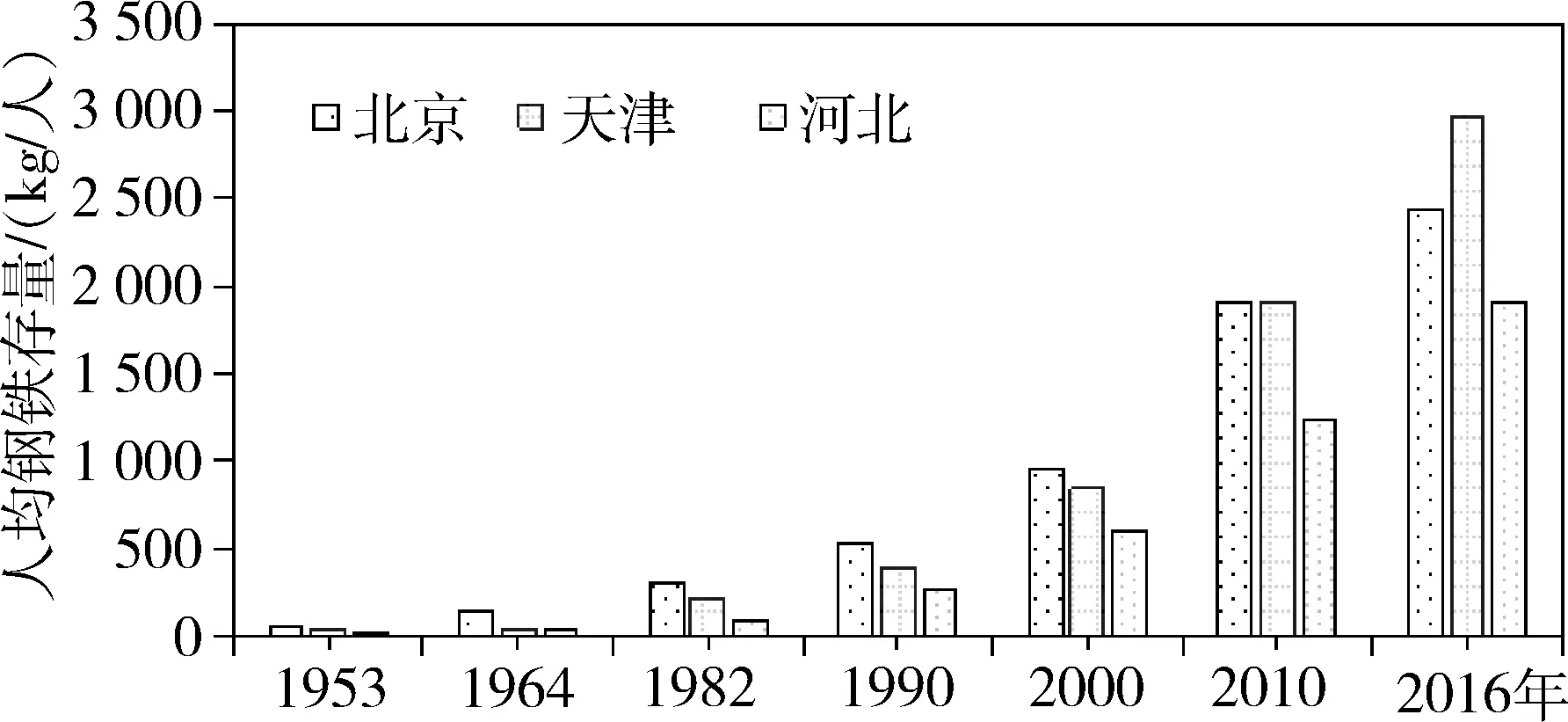

本研究选取6次全国性人口普查时间点和2016年为研究节点,分析房屋建筑中人均钢铁存量的变化。结果显示,京津冀地区各省(市)房屋建筑中人均钢铁存量不断增大(图3)。北京市房屋建筑中人均钢铁存量从1953年的53.8 kg/人增加到2016年的2 434 kg/人,天津市房屋建筑中人均钢铁存量从1953年的11.8 kg/人增加到2016年的2 961.8 kg/人,河北省房屋建筑中人均钢铁存量从1953年的0.8 kg/人增加到2016年的1 911.8kg/人。

图3 京津冀地区人均钢铁存量变化

1953年,京津冀地区房屋建筑中人均钢铁存量差异明显,北京市房屋建筑中的人均钢铁存量明显大于其他地区,这主要是建国时期,北京作为首都地区,各类大型房屋建筑项目优先发展,使北京市房屋建筑中人均钢铁存量较大。1964年,京津冀地区房屋建筑中人均钢铁存量增加明显,北京市人均达到138.3 kg/人,天津市为32.6 kg/人,河北省为8.3 kg/人。到1982年,北京市房屋建筑中人均钢铁存量达到306 kg/人,天津市达到209.6 kg/人,河北省为91.8 kg/人。从1953年“一五”开始到1982年改革开放前期,国家政策、产业布局,以及投资重点明显倾向北京地区,致使北京市房屋建筑中人均钢铁存量显著高于其他两个地区人均钢铁存量。1990年,京津冀区域各省市房屋建筑中人均钢铁存量继续增加,分别为:北京市527.1 kg/人、天津市384.6 kg/人、河北省263.3 kg/人。2000年,北京市和天津市的房屋建筑中人均钢铁存量差值继续保持在较小的范围内,分别达到958 kg/人、838.1 kg/人,河北省房屋建筑中人均钢铁存量仍是最低,为596.8 kg/人。在此时期,中国实行改革开放,优先发展沿海地区经济,使得天津市房屋建筑中人均钢铁存量快速增加。到2010年,京津冀地区房屋建筑中人均钢铁存量均较2000年时期均翻一番,人均钢铁存量分别为: 北京市1 902.7 kg/人、天津市1 898.8 kg/人、河北省1 232.6 kg/人。2010~2016年期间,京津冀地区房屋建筑中的人均钢铁存量继续增加。2016年,天津市房屋建筑中人均钢铁存量超越北京市成为京津冀地区最大的省(市),主要是改革开放程度不断加深,与此同时国家实施一系列区域发展战略,而北京市、天津市城市化进程高于河北省地区,使得北京市、天津市的房屋建筑中人均钢铁存量高于河北省。未来京津冀地区房屋建筑中人均钢铁存量还有一定的上升空间。

3.3 驱动力分析

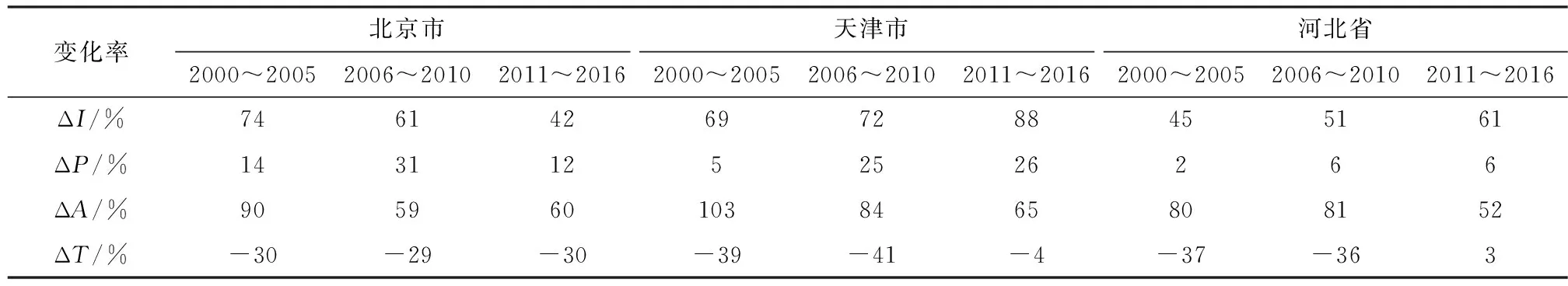

由于受到部分数据获取困难的限制,本研究仅选取了2000~2005年、2006~2010年和2011~2016年3个阶段,对京津冀地区IPAT模型进行分解(表2)。结果显示,2000~2016年,在人口、经济和钢铁服务效率影响下,北京市房屋建筑中钢铁存量驱动力随时间逐渐放缓,而天津市和河北省则是随时间逐渐增强。在三个不同时段中,经济水平一直是驱动京津冀地区房屋建筑中的钢铁存量增长的最大因素,但是经济水平影响强度在逐步减弱。人口因素也在驱动京津冀地区房屋建筑中的钢铁存量增长。人口对北京市房屋建筑中钢铁存量增加影响力在逐步降低,但是,对于天津市和河北省来说,人口则对房屋建筑中钢铁存量的增加具有积极作用。2000~2016年,北京市ΔT为负值,数值大小变化不大,天津市ΔT为负值,但是数值在增大,河北省在2000~2005年、2006~2010年两个阶段ΔT为负值,在2011~2016年ΔT为正值。通过ΔT值表明,2000~2016年,钢铁服务效率因素对促进北京市和天津市房屋建筑中钢铁存量增加的驱动强度在减弱,而对河北省房屋建筑中钢铁存量增加起到积极促进作用。

表2 京津冀地区IPAT模型分解结果

4 结 论

1) 1949~2016年,京津冀地区房屋建筑中钢铁存量持续增加,经过缓慢增长期、稳定增长期和快速增长期三个阶段后,2016年,北京市房屋建筑中钢铁存量为52.9 Mt,人均达到2 434 kg/人;天津市房屋建筑中钢铁存量为46.3 Mt,人均为2 961.8 kg/人;河北省房屋建筑中钢铁存量为142.8 Mt,人均为1 911.8 kg/人。

2) 2016年,天津市房屋建筑中人均钢铁存量超越北京市成为京津冀地区最大的省(市),未来京津冀地区房屋建筑中人均钢铁存量还有一定的上升空间。

3) 2000~2016年,人口和经济始终对京津冀地区房屋建筑中钢铁存量的增长起积极促进作用,其中经济因素是最大驱动力,钢铁服务效率因素对促进北京市和天津市房屋建筑中钢铁存量增加的驱动强度在减弱,而对河北省房屋建筑中钢铁存量增加的驱动强度在逐渐增强。