事业单位分类改革对地质调查发展的影响及对策

2018-11-20吕晓岚姚舜禹

王 文,吕晓岚,姚 震,姚舜禹

(中国地质调查局发展研究中心,北京 100037)

事业单位分类改革目的是要通过理顺体制、完善机制,调动广大工作人员的积极性、主动性、创造性,真正激发事业单位的生机与活力,发展壮大社会公益服务。2003年起,事业单位改革开始在部分地区试点。2011年4月,中央发布了《关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发〔2011〕5号),确定了事业单位分类改革时间表:2011~2015年,清理规范事业单位并完成分类;到2020年,形成新的事业单位管理体制和运行机制,形成中国特色的公益性服务体系。至此,事业单位分类改革被正式提上日程。

1 地勘行业事业单位分类改革进展

1.1 属地化地勘单位分类总体进展

截止到2016年末,得到省(区、市)批复的有61家局级地勘单位、共744家队级地勘单位。地勘单位分类改革基本完成,划分为公益一类的占23%,公益二类占58%,生产经营类占19%[1]。

1.2 省级公益性地质调查队伍分类进展

全国除台湾地区外31家省级地质调查院中,确定为公益一类的21个,公益二类的2个,转企的1个(辽宁地质调查院),另有7个单位尚未确定。除辽宁省地质调查院外,30家基本情况是:陕西省地质调查院为公益一类;隶属于省厅的7家地质调查院中,内蒙古自治区地质调查院为公益二类,江苏省地质调查院改革尚在进行中,其余5家为公益一类;隶属于地勘局的22家地质调查院中,山西省地质调查院与贵州省地质调查院为公益二类,吉林、福建、广西、四川、甘肃、青海6家地质调查院改革尚在进行中,其余15家地质调查院为公益一类。

全国31家省级环境监测站中,23个确定为公益一类,4个为公益二类(辽宁、重庆、广西、甘肃省),4个还未确定(北京、江西、江苏、四川)[2]。

1.3 中国地质调查局系统分类进展

截至2017年底,中国地质调查局(以下简称“地调局”)机构总数为30个,基本形成了专业齐全、布局合理、各具特色、优势互补的队伍体系。根据事业单位分类进展,地调局系统30个单位中,已经明确分类的共计18个,公益一类事业单位17个(含参照公务员法管理的副部级单位1个,即中国地质调查局机关),公益二类事业单位1个(中国矿业报社);还有12个正等待中编办批复。全额拨款事业单位24个,差额拨款事业单位5个,自收自支事业单位1个。

2 国家政策要求及对地质调查影响分析

2.1 财政体制改革

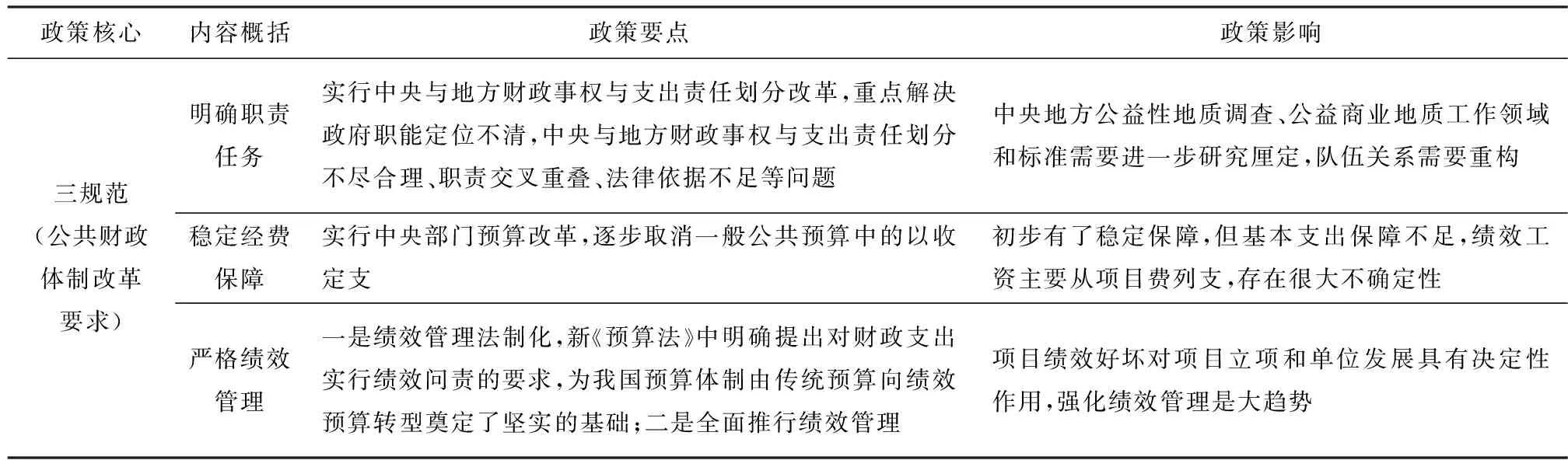

近几年来,中央出台了两个关于财税体制改革的重要文件[3],2014年6月30日,中央政治局会议审议通过《深化财税体制改革总体方案》;2014年8月31日,全国人大颁布修订后的《预算法》。随后财政部相继出台了《财政部关于加强和改进中央部门项目支出预算管理的通知》(财预〔2015〕82号)等多个文件。上述文件对公益类事业单位的要求主要概括为三个规范:明确职责任务,稳定经费保障,严格绩效管理(表1)[4]。

表1 相关政策要求的“三规范”内容

2.2 事业单位分类改革

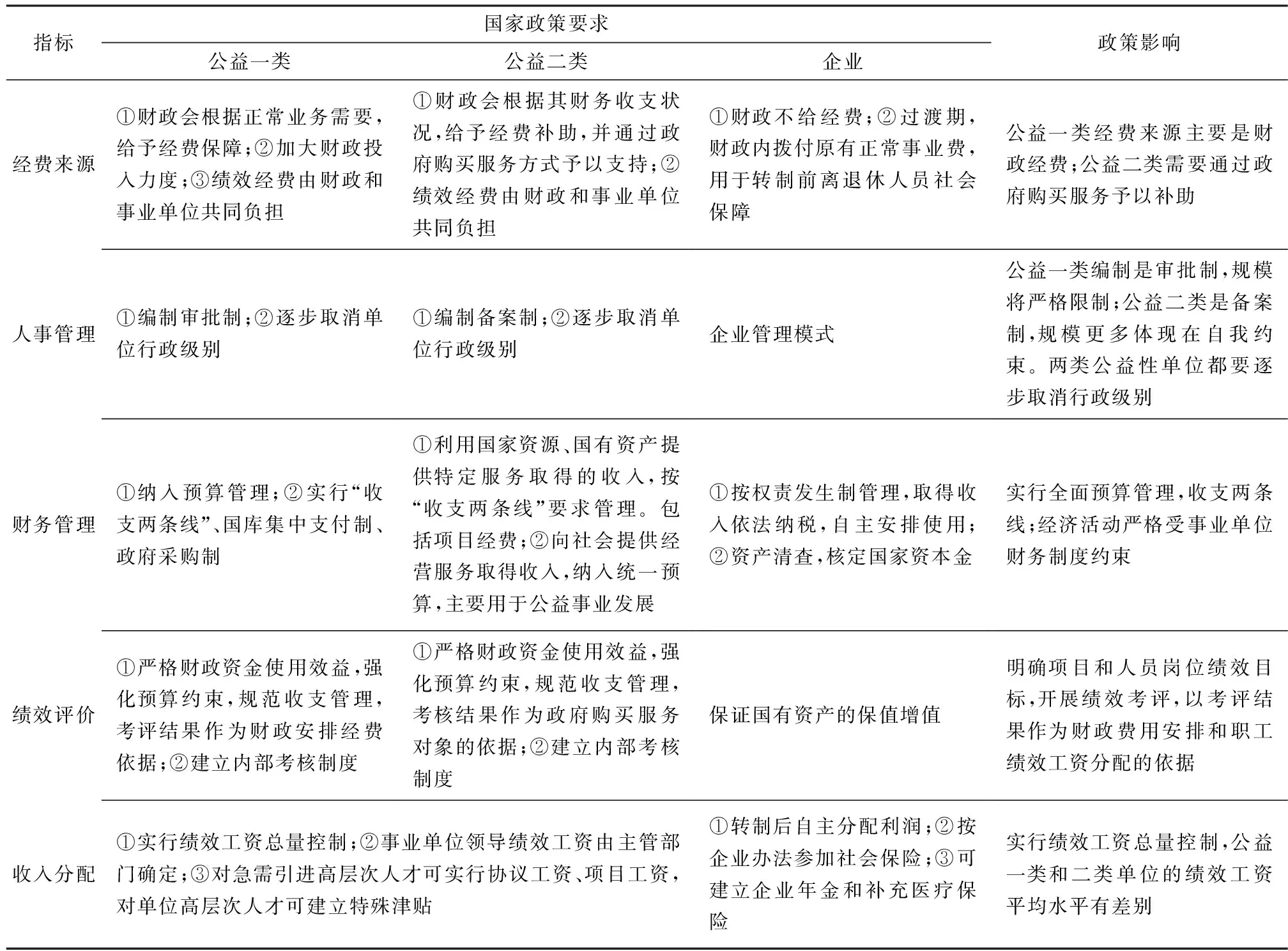

《中共中央办公厅国务院办公厅关于严格控制机构编制的通知》(厅字〔2011〕22号)、《关于深化事业单位工作人员收入分配制度改革的意见》(国办发〔2011〕37号)[5]、科技部财政部人力资源社会保障部关于印发《中央级科研事业单位绩效评价暂行办法》的通知(国科发创〔2017〕330号)等文件,要求如下:现有的事业单位划分为承担行政职能、从事公益服务和生产经营活动三个类别,从经费来源、人事管理、财务管理、绩效管理、收入分配等五个方面,分析相关政策对三种类型的单位的要求和影响(表2)。事业单位分类改革政策对公益类事业单位的要求主要概括为实行三控制:人员编制控制,绩效工资总量控制,绩效目标控制(表3)。

2.3 科技创新政策

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》的通知(中办发〔2016〕50号),《国务院办公厅关于印发促进科技成果转移转化行动方案的通知》(国办发〔2016〕28号),人力资源社会保障部《关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》(人社部规〔2017〕4号)等文件。科技创新政策对公益类事业单位的要求主要概括为实行三鼓励,即鼓励专业技术人员创新创业、鼓励事业单位承担科研项目、鼓励科研成果转化(表4)。

表2 政策要求与地调局的适应性分析

表3 相关政策要求的“三控制”内容

表4 相关政策要求的“鼓励”内容

3 结论和建议

3.1 结论

1) 随着国家深化改革配套政策的不断推出,对地质调查提出了“三规范”(明确职责任务、稳定经费保障、严格绩效管理),“三控制”(人员编制控制、绩效工资总量控制、绩效目标控制)和“三鼓励”(鼓励专业技术人员创新创业、鼓励事业单位承担科研项目、鼓励科研成果转化)的要求。

2) 各类政策综合作用可能会导致地调局出现两种情景。情景一:队伍规模保持1万人左右,经费保持稳定,绩效工资水平大幅度降低,对地质调查管理提出严重挑战。该情景概率为60%。情景二:队伍规模保持1万人左右,经费保持稳定,绩效工资水平基本保持现有水平,对地质调查管理影响不大。该情景概率为40%。

3) 当前,地调局管理模式主要实行目标责任制,对单位、项目和各类人才等制定目标、根据目标分解落实任务、记性目标完成考核,依据结果进行分配激励等,该模式符合事业单位分类改革和财政体制改革要求,是今后长期坚持的方向。

4) 中央地方,公益商业性地质工作的范围边界需要进一步研究界定,因此,构建中央地方公益性地质调查队伍新型关系,构建中央地方公益性地质工作、公益商业性地质工作体系需求迫切[6]。

5) 队伍编制规模控制决定了今后地调局直属队伍的规模基本受到目前1万人左右的规模约束,结构调整基本在这个规模范围内进行,调整空间有限。该约束条件直接影响到局属单位队伍发展战略的选择。科技创新的三鼓励政策,为开放式利用社会力量提高地质调查、科研能力和增加绩效工资水平等提供了重要途径,需要用足用好该项政策。

3.2 建议

1) 优化地调局业务结构,大幅度增加财政科研项目和成果转化项目在地调局业务结构中的比例。鼓励申报科技平台项目等财政科研项目,积极推进成果转化[7]。增加财政科研项目和成果转化项目在地调局业务结构中的比例,将该比例最终提升到50%左右。依托科技创新中心这个平台,通过增加科技创新岗位、采取兼职等灵活的用人方式,充分利用外部人才资源,提高创新能力。这样将会极大改变事业单位分类改革后地调局的困境,这也是落实以科技创新引领和改造地质调查的现实路径。

2) 坚持目标责任制,完善地质调查项目绩效管理。实行绩效管理是改革的大趋势,地调局目前实行的目标责任制符合绩效管理的思路要求,是需要长期坚持的方向。在财政支出项目绩效管理方面,财政部已出台了相关文件,对项目绩效目标的编制,绩效评价的指标体系等做了规范性规定,项目绩效评价已进入实施阶段,评价结果将作为财政预算配置的重要依据,今后财政部对绩效管理的要求将更加严格规范。建议地调局在项目立项、考核和评审等方面,以绩效管理为主线,统筹相关管理环节,将现行地调项目管理和监督的内容和指标标准化,以模块(或分指标)的形式纳入财政部的绩效评价指标体系中,以便财政部的绩效评价与地质调查项目考核使用同一种语言,避免两个体系并行,可以大大提高管理效率。

3) 从理论、政策和标准上深化研究,明确中央与地方,公益性与商业性地质工作的内容和边界,为构建中央地方公益性地质工作、公益商业性地质工作体系提供依据。长远看,要开展地质调查立法明确地质调查工作范围、职责和相互关系等。