艺术镜像的交汇与张力

2018-11-20姜丹丹

姜丹丹

在“多元镜像与当代都市文化”展览中,我们可以看到,生活在上海的这批中青年艺术家不再做这种或具像的或抽象或者传统和现代这样二元的区分,跨越了二元对立范式中的矛盾的纠结,用一种更含蓄、也更敏锐的方式去思考当代的处境。这当中所包含的自我和空间、自我和他者、自身和自身之间的关系,作为一个关系的主体,也折射出主体所有的不适应、矛盾、多元化的特征。

关于“镜像理论”,策展人傅军在上海临港当代艺术馆策划的“多元镜像与当代都市文化”(2018年4月28日-6月29日)的展览前言中,对于“镜像理论”在展览中的运用进行了深入的阐述:“此次参展的这批新生代艺术家,运用拉康的镜像理论,他们是在遭遇无数不同他者之中,艰难地进行着自我的认同、主体性的确证,以及永不确定的自我建构。”在“镜像”阶段,即最初的认识自我形象的初阶段,自我也试图和他者建构一种关系,可以说,或者从而发生和自我形象的统合,走向一种自我身份的认同,或者呈现出一种与自身的张力、裂缝的间隙。所以,在“镜像”这个问题上,傅军将 “镜像理论”生动地化用到上海当代艺术的创作实践当中,提出“多元镜像”的议题,实际上是把当代都市视作一种镜像的处境,正如傅军指出:当代都市中构建了“真实与虚拟共生并存的镜像世界”。而且,这次展览呈现多样化的媒材创作,比如绘画、摄影、装置、雕塑,每种艺术形式作为一种“魔镜”,透射出都市文化的光怪陆离,当代人在都市处境当中的内心状态、存在的方式,以及主体和他者、和环境“真实与虚拟共生并存”的公共空间的关系。从这些角度来思考上海当代艺术的“多元镜像”,我认为这是一次富有深意的、在整体上有内在关联的展览。

从傅军对于策划的思考出发,我们也可重新思考现代性的问题,如法国诗人、美学理论家波德莱尔在19世纪末、20世纪初提出的有关现代性作为艺术一面是流变的、转瞬即逝的、偶然的,另外一面则是与之相矛盾的永恒不变。这种美学的现代性在当代都市的处境里,到底发生了什么样的变化,其实这次展览当中的许多作品实例可以给予我们一种延续这种思考的可能性,所以,从实践再回溯到理论的思考,“多元镜像与当代都市文化”可谓是提供了很有意义的创作实例。

在波德莱尔的长诗《天鹅》中,他写道:“巴黎在变!我的忧郁未减毫厘!/新的宫殿,脚手架,一片片房栊,/破旧的四郊,一切都有了寓意,/我珍贵的回忆却比石头还重”(郭宏安译)。波德莱尔在这首诗里写出了在城市变迁的过程中变得不协调、不坚固的文化空间里的现代人的忧郁,这也是面对转瞬即逝的美与积淀下来的厚重回忆的忧郁。在改革开放四十年来的现代化城市建设当中,我们今天依然处在这样的都市建筑新旧更迭的历史情境当中。但是,透过此次上海当代艺术展的一些作品,当代艺术的“多元镜像”的视角,会提示我们所有现代性的问题在当代都市文化处境中更加剧烈化,所有扁平的、没有身份的人的身份消散、解构的特征,也许更加强烈。

我一直很关注上海油画雕塑院各位艺术家们的创作。比如李淜此次参展的系列作品《驯》,用图像寓言的方式提示我们,自现代以来,在“镜像”当中,旁观者在镜子前面注视,我们成为一个旁观者,去观看这个世界纷纭的现象,也被各种文化的规限所驯服,李淜的画作运用了驯兽师和动物的例子,制造一种戏剧化的场景,提示我们人和物、人和人之间被规训、被奴役化的一种观察与思考。而在视觉形式方面,李淜将相关的图像元素素材在绘画创作中进行重新组合、编辑篡改,在浮现历史感的色泽黯淡的背景之中,重新书写介于余存的记忆与失真的图像之间的存在感受。而关于在权力部署中被规训、仅仅成为行动元的习惯性身体的反思,也同样呈现在韩子健的作品中。此外,韩子健这次参展的是装置作品《禁止与通行》,与这个展览的主题非常贴近。正如傅军老师在展览前言中提出的,我们身处在都市空间中,摄像头无处不在,网络信息信号也是无孔不入。韩子健老师的装置提示我们,因为身体原本是“禁止通行”的场域,却被远红外线穿透,正如在当代都市空间里被各种信号穿透、打孔,这种推向极致的处境,让人感受到在真实和虚拟两者之间没有边界,而且真实本身被虚拟化。如德勒兹提出的,虚拟作为虚拟,它是有充分的现实。这样的一种虚拟无禁止的状况,也逼近真实的当代人的处境,是一种无余的处境。如果说禁止的诱惑对于自我是一种挑战或者考验的话,那么,这强烈地提示,在技术统领的当代社会中,主体实际上已经不再仅仅处在被奴役的、失去身份的状况,而很有可能是完全被穿透的、技术化的、虚拟化的、景观化的,甚至是被物化的现实处境。

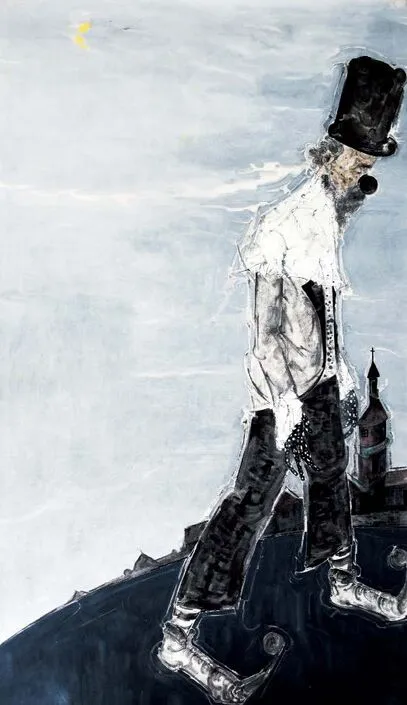

《小丑系列1》 宗锡涛 2013年

《禁止与通行》 韩子健 2016年

王颉的在斑驳模糊的背景里刻画奔走、浮悬的身体(《奔跑的身体》《迷途》),却是生命被抽空的徒剩下衣衫的空无的身躯,在肉身缺席的幻象中,审视在现实与回忆时空里具体的、实际的生命感被掏空的抽象化、虚无化的图景。在伊国栋的摄影作品《皮毛之下的灵魂》里,从图像的表面形式上初看,会让人联想到在西方艺术史当中的艺术典故,比如1655年的时候伦勃朗的作品《被屠宰的牛》,非常粗野、残酷的,让大家看到动物被屠宰的方式,作为一种社会仪式来呈现,日常生活当中一种仪式化的场面。再比如英国现代画家培根,用“无器官身体”的变形的方式来处理这样类似的残酷的场景。但是,伊国栋用当代摄影当中的直陈方式,不是讲述这个事情、再现场景,而是用一种更加直白的呈现令人惊异的特征,思考动物处境与当代生命体处境之间的关联,也是有趣的切近。

物作为物的逻辑,作为一种侵蚀性的力量,实际上也把我们的生存空间变得更加虚拟化。我们的生命在不知不觉当中更加被物化。在当代处境当中,《庄子》早在先秦时期反思的“不为物役”的生命伦理,对我们每个人依然是一种日愈激化的挑战。在胡行易的装置作品《身份消除系统》中,在某种程度上多少延续了在20世纪90年代商业化的“媚俗”,比如透过消费品、盒饭等的塑造呈现了物品的特征与生命的扁平化、媚俗化倾向之间的关联。但是,胡行易的作品透出更独特、有趣的视角,他用自己的脸孔做模型,与市井当中廉价的饮食器具相结合,也用活鸟在笼子当中去雕琢脸的模型,留下残破的、被损伤的痕迹。在某种程度上,这些作品提示我们,我们使用的、消费的甚至制造的物件,潜移默化渗透到我们的生命,或者在无形中改造着、损伤着我们生命本身,从这个角度可以提示我们来反省当代的生活方式。吕旗彰采用镜面不锈钢与铝网创作的《亲密伙伴》系列作品,则展现给我们日常生活空间里的必不可缺的物件,如床、浴缸、餐桌的镜像中“缩放变形”的都市人生活状态,与我们亲密相伴的往往遭到忽略的日常物件、器具,如何渗透到我们的生活世界甚至生命机体之中,构成“生命中不能承受之轻”的失重状态?而生命、文化的记忆,也如同固化在一种轻而重的质料之中。

所有这些状况,让人联想到法国的哲学家皮埃尔·阿多有一本书叫做《作为生活方式的哲学》(姜丹丹译),其中提到在20世纪五六十年代的欧洲,城市污染非常严重,在心肺受到一定损伤的情况下,阿多深入地反思,不仅要注重保护自然环境,而且要转化自身对事物的态度,包含我们对生活环境每一件事、每一个物、每一个生灵之间的关系,从这个角度提出来如何转换我们的生活方式这样的生命伦理的问题。

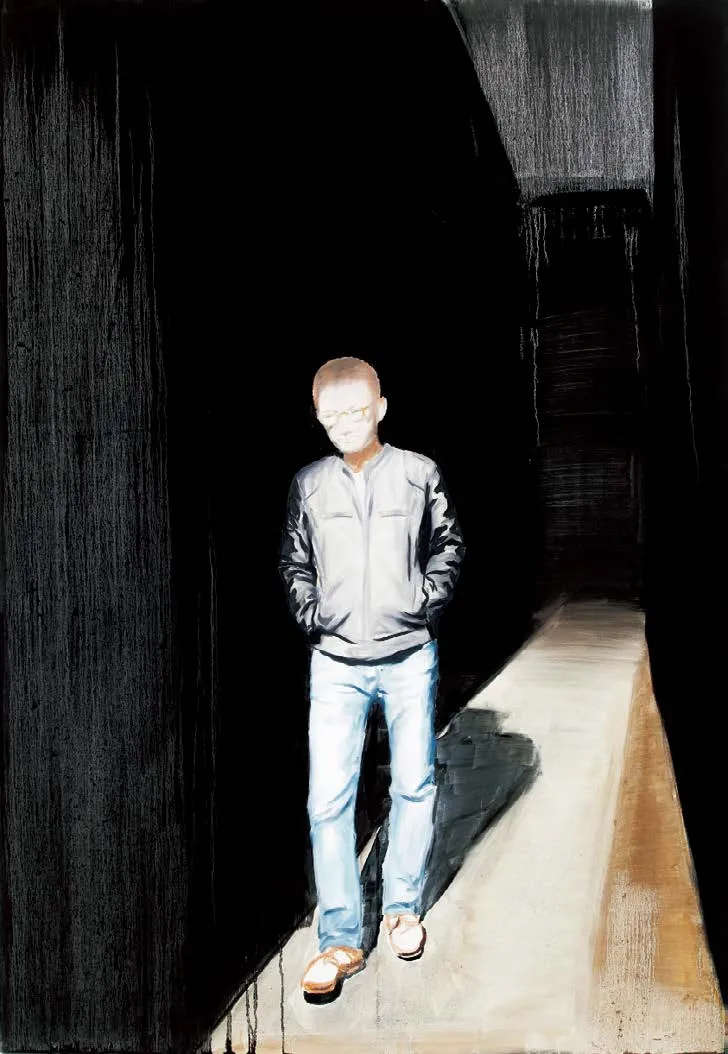

《前面有光》 布面油画 李群力 2015年

所有前面讲到的这些问题,都提示我们注意到,在“多元镜像与当代都市文化”的展览中,一些创作反映出理论思考和省察当代生活处境的高度和深度。与此同时,此次展览的一些作品还呈现出与自然、图像的关系,包括反图像或重新设置图像,如何重新处理跟已经遗失的自然或者是已经消亡的风景之间的关系。当代艺术不是重新要给你一个虚幻的、唯美的乌托邦。孙尧有提到,他的作品不仅仅是材料、或建构的图像、或是表达,而是在混沌的图像中呈现一种涌现的力量,也是在如推向绝境的极致里的一种生命力本身的涌现(《星迹》《无地》)。鲁丹的油画《一朵云》,用非常清淡的方式,呈现在当代都市天空有雾霾穿透的云朵。在王略的《文明系列》作品里,他用摄影和装置相结合,把刻印在前置的玻璃板上的古文字(甲骨文、梵文、古埃及文)投影在自然景观的摄影之上,告诉我们,在我们与原初的世界已经有了不可取消的距离,或者在现代之前和人和世界的统合、完全的和谐已经无法恢复,在这间距当中保持一种向往或者重新建构,在这两者的间距中重新思考当代人与自然世界的隔绝、心灵无可归属的处境。因而,艺术本身就可以提供一种在当下重新开始、重新建构,哪怕是在之间的这种间距重新去面对生活、寻求栖居的可能性。

在这次展览中,比如注重图像和情感、材料、技术所有交互渗透的当代性,也很充分体现出来。比如,陈迪的油画作品刻画上海日常的客厅的空间,用贴近平常、质朴的生活现实的方式展现了一种海派风格的生活。高珊用毛发、海绵来制造《有障碍的阅读》,而在当代文化当中,充满各种我们不能够识别的能指和无所意义的符号,在多元化、纷杂的当代文化镜像中,构成凸显障碍性的阅读。顾颖的创作反而提示还有当代艺术的另外一种维度,即在当代如何把中国的传统和西方抽象现代性之间做一个结合和当代的转化。比如在《宇宙洪荒》里,她特别注重书法的线条,又呈现出接近于保罗·克利画的脸孔具有书写性的跨文化的表达方式。徐巍则在木版画系列作品《滋生》中调用金属、木质等材料的肌理雕琢、堆积的效果,用版画基底语言形式的重新塑造,对话传统艺术中比如太湖石等承载时间累积的文化记忆景观。

在傅军老师所构建出来的“多元镜像”当中,我们也可以看到一些艺术家在思考和自身的关系,用艺术的镜像呈现自身的形象。围绕这个主题,比如李群力的油画《前面有光》呈现在幽暗的胡同里夜行的孤单而独立的人,朱勇的树脂雕塑作品则用裂纹强调在解构形体的固定再现,同时重构了富有张力的生命体,张月的纸本水彩《非此即彼》涂染出扑朔迷离的自我肖像,宗锡涛的纸本水墨《小丑系列》描绘了滑稽如小丑、低微的非英雄化的游戏生存的方式。这些作品都是在艺术镜像当中去观看自我的形象,自我的形象流露出或含糊、不确定或者充满矛盾的特征,都反映了艺术家置身在当代文化处境当中和自身之间,也呈现出一种省察的间距,而所有当代文化的问题都渗透、贯穿在视觉形式的细部之中。

在“多元镜像与当代都市文化”展览中,我们可以看到,生活在上海的这批中青年艺术家不再做这种或具像的或抽象或者传统和现代这样二元的区分,跨越了二元对立范式中的矛盾的纠结,用一种更含蓄、也更敏锐的方式去思考当代的处境。这当中所包含的自我和空间、自我和他者、自身和自身之间的关系,作为一个关系的主体,也折射出主体所有的不适应、矛盾、多元化的特征。或许也更提示我们,去看这批海派艺术家在作品中透现出的低调、温和与冷静。在艺术镜像中渗透出的思考与省察,非常明显地体现出了与当代都市文化处境的现实之间的低调、温和与冷静的“间距”,这样一种批评的距离。