荒漠草原不同植被恢复模式地上生物量与 土壤水分的关系

2018-11-19何京丽杨红艳

荣 浩,何京丽,张 欣,张 林,杨红艳

(1.水利部牧区水利科学研究所,内蒙古 呼和浩特 010020; 2.内蒙古蒙草生态环境(集团) 股份有限公司,内蒙古 呼和浩特 010010)

草原是我国分布范围最广的陆地植被类型[1],也是我国主要畜牧业生产基地和国家生态安全的绿色屏障。长期以来由于人们盲目追求牲畜数量,实行掠夺式经营,草原大面积超载过牧,水、草、畜失衡。以内蒙古自治区为例,近30年草原明显退化,退化面积由1980年的18.08×104km2增加到2010年的22.47×104km2[2]。水分是制约干旱半干旱地区植物生长发育的关键因素[3-4],土壤水分的空间异质性对植被生产力的空间分布格局具有一定影响,许多研究表明,天然草原地上生物量与土壤含水量之间存在显著相关关系[5-7]。干旱半干旱地区的天然草原在无灌溉和地下水位较低的情况下,土壤水主要靠大气降水有效注入补给,土壤水分在降水补给作用下与植物生长需水期耦合,降水量的增加能显著提高干旱半干旱草原的地上初级生产力[8]。围栏封育是目前广泛应用的促进退化草地生态恢复的重要措施,草地封育后可以减少牲畜对土壤、植被的影响,使植物得以休养生息,还有利于改善土壤的理化性质和生物活性[9-12];施肥、补播等措施对改善土壤条件、提高草地生态系统稳定性也具有积极作用[13-15]。荒漠草原是干旱少雨、土壤养分极为贫乏的草地类型,由于生态环境的严酷性和气候的波动性,生态系统十分脆弱,具有发生荒漠化的潜在危险[16]。试验从加强牧区生态建设与草地管理角度出发,选取短花针茅荒漠草原不同植被恢复模式的天然草地进行试验调查,分析不同植被恢复模式对草地土壤水分及地上生物量的影响,为测算天然草地生产力水平,合理利用水草资源、修复草原生态提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 试验区概况

试验区位于内蒙古四子王旗查干补力格苏木境内,属于典型的中温带大陆性气候,多年平均降水量为298 mm,降水量主要集中在6~9月,占全年降水总量的70%;多年平均气温3.4℃,≥10℃的年积温为2 200~2 500℃,无霜期175 d。试验区主要土壤为淡栗钙土,土壤较瘠薄,土壤有机质含量平均为1.56%,腐殖质层厚度为15~45 cm,土壤氮、磷较低,钾较高。

试验区地带性植被为短花针茅(Stipabreviflora)荒漠草原,短花针茅草原是草原区向荒漠区过渡的荒漠草原生态系统类型,该类型草地占到我国温性荒漠草原类总面积的11.2%,对荒漠草原的生态系统的整体功能有很大的影响[16]。试验区原生植被草层低矮,植物种类组成较少,主要建群种为短花针茅,优势种为冷蒿(Artemisiafrigida)、无芒隐子草(Cleistogenessongorica),主要伴生种有栉叶蒿(Neopallasiapectinata)、狭叶锦鸡儿(Caraganastenophylla)、木地肤(Kochiaprostrata)、银灰旋花(Convolvulusammannii)等,植被盖度为21%~26%。

1.2 研究方法

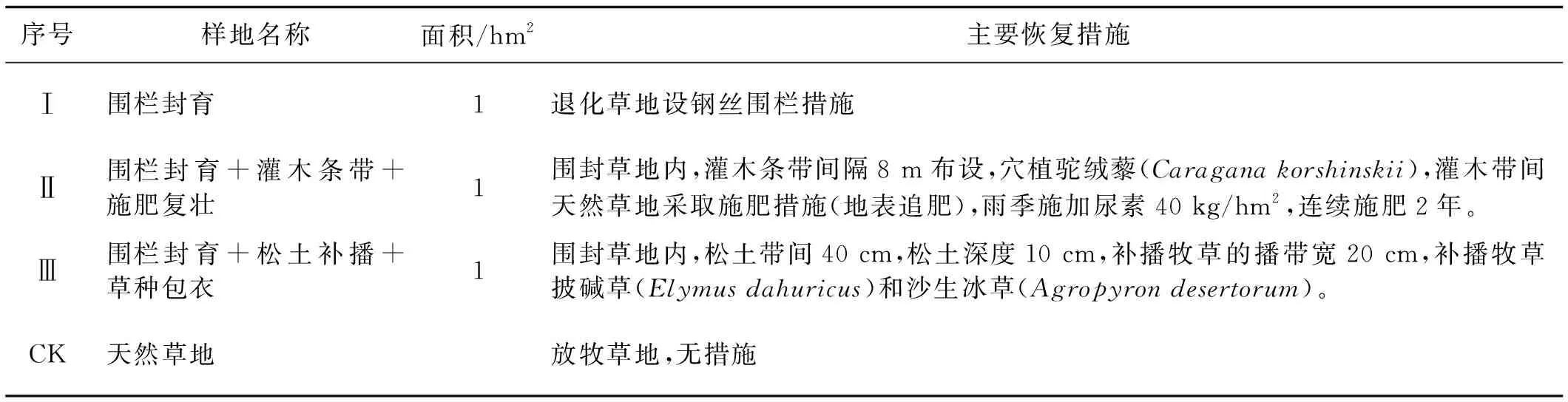

1.2.1 样地选择 试验区内选择地势较为平坦、植被盖度相近的区域依次布设3种植被恢复模式试验样地,以长期放牧形成退化的天然草地作为对照样(CK),植被恢复模式分别为围栏封育试验样地(Ⅰ)、“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”试验样地(Ⅱ)、“围栏封育+松土补播+草种包衣”试验样地(Ⅲ)(表1)。

表1 试验样地2015年基本状况

1.2.2 试验方法 分别于2017年植物生长初期(6月初)、生长旺盛期(8月初)和生长末期(9月底)进行地上部分生物量和土壤水分测定。在各个试验样地内随机布设3条100 m样带,样带间隔100 m,沿样带每隔10 m布设1个1 m×1 m样方,地上生物量采用收割法测定,将样方内植物地面以上的所有绿色部分齐地刈割(样方内灌木属矮小灌木,与草本植物一并刈割收获),不分植物种按样方分别装进纸袋,65℃恒温下烘至恒重,称其干质量,测定植物群落地上生物量;测定生物量的同时,采用TRIME-PICO TDR便携式土壤水分测量仪结合烘干称重法测定0~20,20~40和40~60 cm土层土壤含水量。

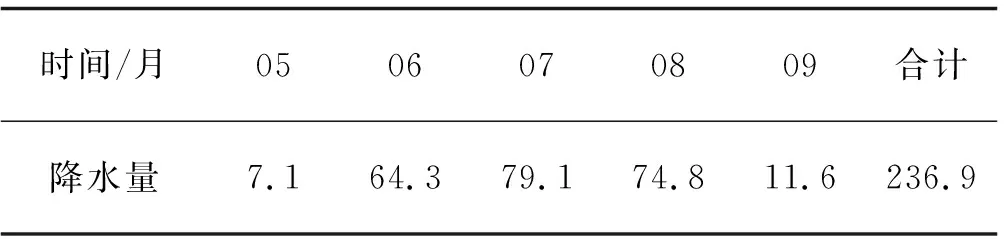

对试验区的降水进行观测记录,降水过程和降雨量利用2台反斗式自记雨量筒记录逐次降水的起始时间,每1 min记录1次降水量,降水量精确至0.1 mm,降水强度mm/min。观测时间段内试验区各月降水量值(表2)。

1.2.3 数据分析 采用SPSS 17.0软件对所测数据进行统计分析,用平均值表示测定结果,采用Excel 2010制图。

表2 2017年试验区观测期内各月降水量

2 结果与分析

2.1 地上生物量变化

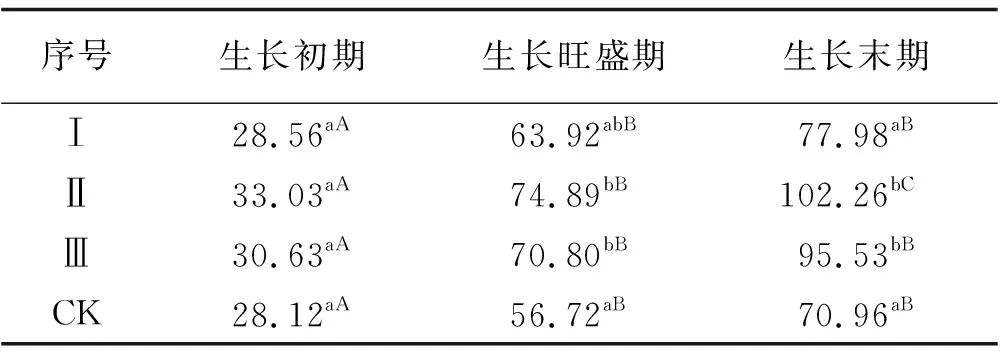

草地植被的生物量是草地生态系统结构和功能的综合体现,是植物生物生态学特性和外界环境条件共同作用的产物[17-18]。试验区荒漠草原植物5月初返青,10月初枯黄,整个生长季中生物量表现出明显的季节动态。生长初期不同植被恢复模式植物群落的地上生物量均显著低于生长旺盛期和末期,“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”试验样地在生长初期、旺盛期和末期植物群落地上生物量之间的变化差异均达到显著水平(P<0.05),生长末期植物地上生物量达到最大,植物季节生长规律明显(表3)。对比不同生长时期、不同恢复模式的地上生物量发现,生长初期各试验样地的地上生物量之间虽有差异,但未达到显著水平。旺盛期“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”试验样地地上生物量最高,其次为“围栏封育+松土补播+草种包衣”试验样地,2个试验样地的地上生物量分别比放牧天然草地(CK)地上生物量提高18.17、14.08 g/m2,变化差异达到显著水平(P<0.05);生长旺盛期,“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”、“围栏封育+松土补播+草种包衣”、围栏封育3个试验样地的地上生物量之间变化差异未达到显著水平;生长末期,试验样地(Ⅱ)、试验样地(Ⅲ)、试验样地(Ⅰ)分别比放牧利用的天然草地(CK)地上生物量增加31.30 g/m2,24.57 g/m2和7.02 g/m2,经方差分析,试验样地(Ⅱ)、试验样地(Ⅲ)地上生物量显著高于试验样地(Ⅰ)和放牧天然草地(CK)(P<0.05),说明“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”、“围栏封育+松土补播+草种包衣”这2种植被恢复模式的草地地上部分生物量增加明显。

表3 不同植被恢复模式地上生物量的含量

注:不同小写字母表示同列不同处理差异显著(P<0.05);不同大写字母表示同行不同处理差异显著(P<0.05)

2.2 土壤水分变化

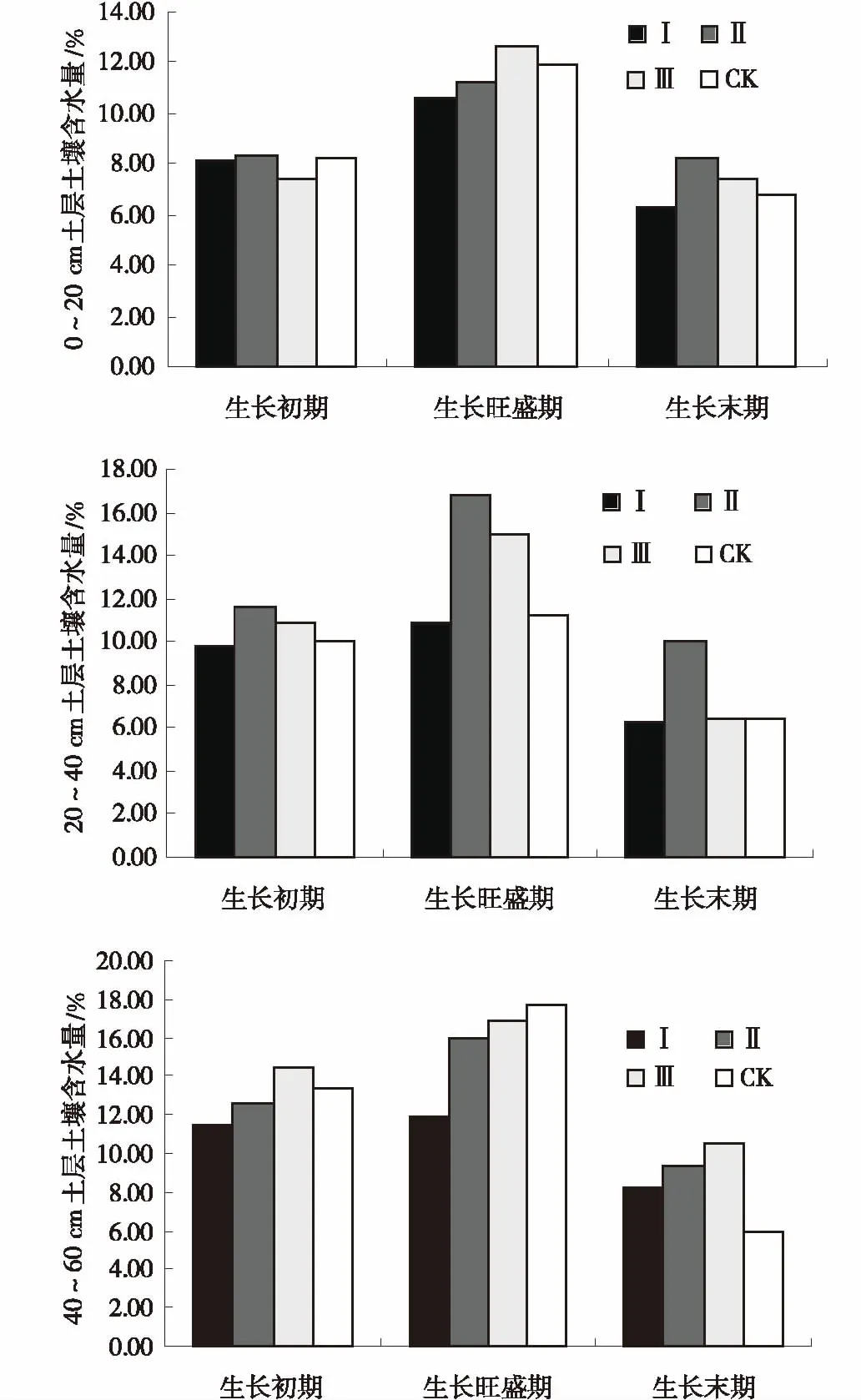

2017年5~9月,试验区降水量为236.9 mm,降水主要集中在6~8月,占测定时间段内总降水量的92.1%,其中7月最大为79.1 mm,5月降水量最低只有7.1 mm(表1)。测定植物不同生育期、3种植被恢复模式和放牧天然草地土壤含水量的变化发现(图1),植物生长初期由于自然降水较少,水分蒸发量大,土壤表层(0~20 cm)含水量偏低,随着6~8月降雨对土壤有效注入量的增加,植物生长旺盛期各个样地的土壤水分均达到最大,生长末期随着降水量的减少,土壤含水量逐渐降低。3种植被恢复模式及放牧样地均表现出表层(0~20 cm)土壤含水量较低,随着深度增加,土壤含水量增大的变化规律。

分析不同生育期、不同土层土壤含水量变化(图1),试验样地(Ⅰ) 0~20 cm土层平均土壤含水量最低(8.3%),其次为放牧天然草地(9.0%),试验样地(Ⅱ)0~20 cm土层平均土壤含水量最高(9.3%)。20~40 cm土层平均土壤含水量由大到小依次为试验样地(Ⅱ)(12.8%)>试验样地(Ⅲ)(10.7%)>放牧天然草地(9.2%)>试验样地(Ⅰ)(8.9%),生长末期,试验样地(Ⅱ)20~40 cm土层土壤含水量显著高于其他试验样地(P<0.05)。不同植被恢复模式40~60 cm土层土壤含水量变化中,试验样地(Ⅲ)40~60 cm土层平均土壤含水量最大(14.0%),试验样地(Ⅰ)土壤含水量最低(10.5%),各个试验样地之间40~60 cm土层土壤含水量虽有变化,但差异不显著。

图1 不同植被恢复模式土壤的含水量Fig.1 Variation of soil water content in different restoration models

2.3 不同植被恢复模式地上生物量与土壤水分关系

短花针茅荒漠草原不同植被恢复模式地上生物量与不同土层土壤水分之间的关系(表4),荒漠草原地上生物量随着土壤含水量的增加而提高,二者呈正相关关系,其中,试验样地(Ⅱ)、试验样地(Ⅲ)、放牧天然草地(CK)的地上生物量与0~20 cm土壤含水量均呈显著相关(P<0.05),试验样地(Ⅱ)的地上生物量与20~40 cm土壤含水量达极显著相关关系(P<0.01),说明短花针茅荒漠草原地上生物量与表层土壤含水量之间有着密切关系,彼此相互影响和相互联系,土壤水分的增加有利于荒漠草原生产力提高。

表4 不同植被恢复模式地上生物量与土壤 水分相关性分析

3 讨论

水分是影响草原初级生产力的重要因素,植被与水分之间存在密切联系。孙栋元等[19]研究报道,荒漠区封育沙地土壤水分变化过程中,不同的恢复年限、不同的植被类型、不同的恢复方式等都对土壤水分含量产生深刻的影响。不同植被恢复模式土壤含水量均表现出层次性变化特征,即表层(0~20 cm)土壤含水量偏低,随着土壤深度的增加,土壤水分含量逐渐增大,这与方楷等[7]对荒漠草原地区土壤水分垂直分布规律的研究结论基本一致。分析荒漠草原不同植被恢复模式的土壤水分变化,围栏封育2年试验样地(Ⅰ)生长初期、旺盛期0~20 cm、20~40 cm土壤含水量均低于放牧天然草地(CK),围栏禁牧区的表层土壤水分比自由放牧区土壤水分低主要是由于家畜对草地践踏作用使表层土壤颗粒间隙变小,通气透水性变差,降水集中在土壤表层不能向下渗透,所以放牧草地表层土壤含水量增加[20-22]。由于土壤系统和环境的复杂性,围封和放牧对群落土壤水分的影响尚未有一致的结论,也有研究表明围封有利于土壤保水、持水性能力的提高和土壤有机质的增加[23,24]。

围栏封育短期内能够显著提高植被高度、盖度、生物量,改善植物群落结构,但是改良退化草地土壤理化性质,提升土壤肥力需要较长时间[25],单纯的围栏封育措施对退化草地植物学组成的影响也十分有限[26]。试验结果表明,短花针茅荒漠草原生态恢复过程中采取“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”和“围栏封育+松土补播+草种包衣”的植被恢复模式地上生物量比单纯的围栏封育措施有明显增加,这2种植被恢复模式是在利用围栏封育进行草地生态系统自我恢复恢复同时,通过栽植灌木、补播种草、增施肥料等人工措施进而增加地上生物量,丰富植物群落组成,加快受损生态系统的恢复。刘树强等[27]在羊草+杂类草草地上通过实施松土改良培育措施不仅使增加了土壤含水量,提高了产草量,植物群落结构也发生了变化,羊草在群落中所占比重明显增加。荣浩等[28]对内蒙古锡林河流域退化草地植被恢复研究中发现,围栏封育、免耕补播在恢复退化草地植被、提高生产力等方面效果显著。王猛等[26]报道,退化草地实施封育的同时,应结合除杂、补播等措施,有利于更好地改善草地饲用价值,提高草地生产力。天然草原在实施围栏封育措施的同时,可通过增加防护灌木带、施肥、补播、除杂等人工措施改善植物群落组成、提高草地生产力,促进草原的可持续利用。

研究表明不同植被恢复模式的地上部分生物量与土壤水分之间呈正相关关系,焦淑英[29]研究发现,短花针茅荒漠草原地下生物量基本集中在表层(0~10 cm),0~30cm的根量占总根量的82.23%~89.83%,植被地上与地下部分是个协同变化的过程,增加的地上生物量丰富了表层地下生物量的积累,植物生长的水分需求主要是由表层土壤水分来供给。短花针茅荒漠草原地上部分生物量和降水量之间存在显著的正相关关系(P<0.05)[30],在干旱与半干旱草原地区,天然草地的植被类型及其生产力主要受大气降水的制约,而这种制约作用在很大程度上是通过土壤对水分的再分配实现的,降水量及其分配是土壤水分状况的决定因素[31-32],因此,试验区土壤含水量不仅有明显的季节变化规律,并且与地上生物量之间存在正相关关系。

4 结论

(1)生长季末,试验样地(Ⅱ)、试验样地(Ⅲ)地上生物量显著高于试验样地(Ⅰ)和放牧天然草地(CK),表明“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”和“围栏封育+松土补播+草种包衣”措施能显著提高地上生物量;而在单纯的围栏封育措施下,地上生物量提高的并不十分显著。

(2)试验区各试验样地均表现出表层(0~20 cm)土壤含水量较低,随着深度增加,土壤含水量增大的变化规律;生长末期,试验样地(Ⅱ)20~40 cm土层土壤含水量显著高于其他试验样地(P<0.05)。

(3)短花针茅荒漠草原地上生物量与土壤含水量之间呈正相关关系,试验样地(Ⅱ)、试验样地(Ⅲ)、放牧天然草地的地上生物量与0~20 cm土壤含水量显著正相关(P<0.05)。