照片是怎样与社会互动的

2018-11-17汪伟

从硬件的角度看,今天相机已经成为通用工具,就像发动机和连动杆是汽车的基本构件一样,相机被普遍地内置于电脑、手机、交通工具,用于监控道路交通和治安,成为任何一种稍微复杂一点的自动化控制系统的标准配件。从信息传播的角度看,拍摄、编辑和发布照片是如今社交媒体最基本和最重要的功能。随着人工智能领域的发展,可穿戴设备、自动驾驶设备、深度學习设备和家庭机器人,也必须把相机、图片的传输与识别作为设计的基本前提。相机的螺丝化不仅意味着用途的扩展,也意味着照片作为一种媒介,已经与人类的观看方式不可分割。“看”这个词以前仅指动物通过视觉神经机制感知环境的过程,其长处和不足都与眼睛的生理功能相关,现在则还取决于相机光学和控制系统的性能,以及照片传输和识别的方式。

这个过程还没有被有关摄影的文化论述所关注,主要是因为这个领域正处在一种激烈的震荡之中。就像艺术史这门学科曾经长期排斥“摄影是艺术”的看法一样,眼下大多数摄影研究者执着于某些特定观念和术语的程度,比二战前研究文艺复兴绘画的欧洲传统艺术史家更甚。很少有人在剧烈的变化的早期就认识到,变化中包含着的活力,对任何一种媒介而言都是必不可少的。没有这种活力,很多艺术形式都会消失。摄影的普遍化和工具化意味着自身特性的消融。但这种特性消融的过程,既和传统绘画的创造力因为市场需求的丧失而没落不同,也与智能手机和移动互联网导致报纸和杂志的消亡不同。相机的计算机化和小型化,只是使图像样式的变化,以及制造、传播图像的社会意识发生了转变。这不是一种颠覆性的变化。或者说,被颠覆的只是对摄影的理解,而不是摄影本身。

研究范式的变化影响对照片的评价,因为照片的意义必须在与受众的互动中才能产生。专业的研究者人数很少,但他们在观念传播的社会机制上扮演重要的作用,能够影响策展人、收藏家和媒体,何况,这些身份同时集于一人之身的情况也并不罕见。

摄影研究的范式也会被颠覆,但新的范式并不会自动形成。学术范式的形成,当然滞后于它的研究对象。在一开始的混乱里,人们无所作为,只能坐视事态发展超出已有的经验。然后会有人尝试总结已经发生过的事情,以期形成看待事物的新眼光,将它们传递给公众。在摄影研究的历史上,类似的事情已经发生过不止一次。

本文将讨论三种摄影研究范式以及它们之间的更替,目的是为了思考什么样的范式才能将摄影的新变化包含在内。这三种研究范式的取向和侧重点,可以简单地分别概括为作为视觉样式、社会意识或社会文本的摄影。可以用不同的范式来处理不同的照片,也可以同时用多种范式来处理同一张照片。这并不取决于范式本身,也不取决于拍摄者对照片和拍摄过程的陈述,而是取决于照片如何成为更广泛的社会意义网络的一部分。换言之,照片是怎样与社会互动的。

画家是最早把相机看成是有用的辅助性工具的专业人士。就他们对新技术及其商业前景的敏感而言,画家可能仅次于那些从药剂师转型来的商业肖像摄影师和照相馆老板。莫奈对摄影的兴趣广为人知,他不仅像其他外光派画家那样,充分利用照片作为在室内画架上工作时的参考,还对相机的机械性能对图像施加的影响感兴趣。在画家离巴黎不远的故居里的起居室里,悬挂着他一些尺幅较小的作品,有几幅画作构图明显受到摄影构图的影响。不过,与其说是摄影影响了莫奈,不如说是莫奈对新技术和新图像风格的反馈,一种并不因为衰老而减退的好奇心驱动的兴致勃勃的试验。

这种欣然接受新事物的态度和试验的兴趣,往往只属于少数精力充沛、不为自己设定限制的人。他们是创造者而不是模仿者。但对摄影师发明初期的照相馆老板来说,照片反过来模仿绘画,特别是画家为富有主顾定制的肖像画风格,对投资回报而言是一种保障。到了十九世纪和二十世纪之交,有钱有闲的业余爱好者开始把摄影看成是一种时髦消遣,实质上仍然是绘画的替代品,只是和画画相比,摄影技术相对简单,更容易操作,耗费时间少,而且比较复杂的暗房部分还可以交给专门的技师来制作。沙龙摄影这个词直白地说明了这种摄影趣味和风格,就是向摄影发明之前的沙龙绘画致敬。

考虑到摄影的发明和印象派也即外光派的兴起几乎是同一时期,莫奈和其他印象派画家对摄影的兴趣,就有更深刻的理由。换句话说,莫奈比达尔盖更能理解摄影对视觉经验的颠覆。但一般人广泛感知到这种颠覆性变化的时间要晚得多。1964年,纽约现代艺术博物馆组织了一个关于摄影历史的展览,题为“摄影师的眼光”,策展人是该馆摄影部门负责人约翰·萨考斯基。这是从历史角度界定摄影特性的最早尝试之一。萨考斯基撰写的展览前言认为,早期摄影师是“摒弃了传统图像标准的人,或是原本就对艺术一无所知,所以没有任何美学成见需要摒弃的人”,这和绘画根本不同,因为画家是在传统图式、技术和观念中进行创作的。萨考斯基强调摄影的平民色彩(廉价易得)和反传统色彩。在他看来,摄影是缺乏美学和技巧训练的普通人进行视觉记录和表达的工具。这导致了两个后果,一是照片数量众多,二是它们有着惊人的多样性。

因此,尽管到这个展览举办的时候,摄影已经改变了人们的视觉经验,萨考斯基仍然认为,“摄影的进程不是线性的和连续的,而是离心的”,所以摄影艺术家的“现实感悟”和“对技巧与结构的认识”,都是“匿名”和“无迹可寻”的。

在执掌纽约现代艺术博物馆摄影部之前,萨考斯基还曾在艺术学院里教授美术史。他这一代美国艺术史学者接受的学术训练通常是很传统的,滞后于欧洲那些既有宏大理论情结又试图对工业化和现代科学带来的变化做出及时反馈的同行。二战爆发前从德国流亡到英国的贡布里希,是最后一代有百科全书情结的艺术史学者,他和瓦尔堡研究所的同事们发展出一套从技术演化的角度看待艺术的理论,试图把审美观念和审美活动还原成技术与脑神经活动的互动机制。贡布里希也谈论过摄影,但他对摄影和对抽象绘画一样,毫无热情,只是将其视作人类智力活动在视觉表现领域里次一级的残余。

作为美术史专业的毕业生,萨考斯基基本上否决了把摄影纳入传统艺术批评范畴的可行性,因为视觉艺术的批评体系是围绕绘画建立起来的。因为感觉到了摄影的平民和反传统色彩对视觉经验的颠覆,使他有机会另辟蹊径。“摄影师的眼光”展览分为五个部分:第一部分的主题是摄影的“真实”,第二部分讨论摄影短于叙事而长于通过细节表达象征的特点,第三部分展示摄影师如何通过取舍畫面以构建和传递意义,唯独第四部分较为复杂。在这部分展览中,萨考斯基先是试图告诉观众,照片的光化学过程承载了时间痕迹,接着通过引述亨利·卡迪埃-布勒松的“决定性瞬间”,将时间从一个客观事实变成了拍摄者的心智活动对拍摄对象的运动轨迹的微妙感知。但关于摄影的复杂性,萨考斯基谈论只是点到为止,展览的第五部分迅速切换到比之前四部分更切实的话题:拍摄角度对照片的影响。

整个展览,以及关于策展思路的论述,貌似卑之无甚高论,但看似平实的作风包含着以最简单和基础的方式从头界定一种新观看方式的雄心。萨考斯基对视觉样式的变迁和视觉经验的改变确实相当敏感,所以才会特别提到布勒松的作品和他对摄影的见解。今天我们已经习惯用“精致”这类词语去形容布勒松的构图,很少会想到布勒松的风格刚刚成熟时,他的照片带给人的观看体验可能是革命性的。

关于布勒松的视觉样式对人们的视觉经验可能造成的冲击,最好的例子不是发生在美国,而是发生在中国——不是一次,而是两次。这种重复发生因而是被充分验证的事例非常罕见,因此有必要简要提到布勒松和中国的渊源。

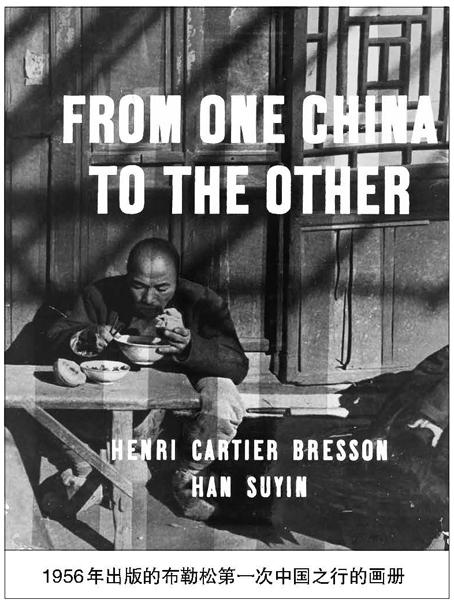

布勒松曾经两度来中国做报道。第一次(1948—1949)中国之行的照片收录在1956年出版的著名画册《From One China to the Other》里,书中有韩素音对中国充满感情的序言。第二次中国之行(1958—1959),正逢中华人民共和国建国十周年前后,由中国政府出面邀请。这两次中国之行都得到《Life》杂志的支持。

布勒松第二次来到中国后,由中国摄影学会负责接待。他的拍摄方式和照片在中国摄影师中引起了强烈冲击。关于这段历史,可见晋永权在《红色照相馆》(北京:金城出版社,2009年)一书中的精彩研究。最有意思的是,文化大革命时期开始拍照的那一代中国摄影师,在“文革”结束后有机会接触到外国摄影时,再次感受到布勒松的视觉样式带来的震撼。朱宪民和李振盛等中国摄影师都在不同的地方反复回忆过布勒松对他们的影响,以及布勒松本人对他们的鼓励。

提到这件事,不仅是为了说明中国摄影与西方摄影之间的时间落差,而是想提醒读者注意,美国观众刚刚接触到布勒松的照片时,同样会被这种全新的视觉样式所震惊,从而产生全新的视觉经验:在布勒松之前,没有人能那样高效率地发挥相机和底片的性能,磨炼直觉,抓取运动的轨迹,并且令这一切都服从于他的美学趣味。这种被命名为“决定性瞬间”美学趣味,为萨考斯基的形式主义摄影观念做了最好的阐释。

对萨考斯基的形式主义范式以看上去笨拙却直接有效的方式自别于欧洲的摄影论述传统,顾铮称之为“摄影美国化”,的确是最精炼的概括。萨考斯基范式的重心是为评价照片建立一套形式主义的概念和方法,属于打地基的工作。如果说“摄影美国化”的目的是把摄影从头介绍给美国人,提升摄影在美国文化生活中的重要性,以对抗绘画和建筑为中心的欧洲视觉艺术传统,就涉及到如何看待萨考斯基和他的精神导师,也是纽约现代艺术博物馆摄影部的前任爱德华·斯泰肯在观念上的差异。

斯泰肯对摄影的理解主要反映在1955年策划的著名展览“人类一家”上。这次展览共展出五百零三张照片。它们出自二百七十三位摄影师之手,包括了出生、爱情、劳动、死亡乃至战争和自然灾害等人类生活方面的内容。从主题到内容,再到参展摄影师的数量,这次展览都体现了斯泰肯本人的气魄和美国在1950年代初的世界地位。我曾经指出,“人类一家”是美国人策划的第一个既有世界意识又有美国意识的摄影展览,而斯泰肯策划展览的思路和他看待摄影的方式,又和美国农业安全局利用照片支持罗斯福新政的实践紧密相连。

在1920年代末到1930年代的大萧条期间,美国农业安全局利用有计划的系统拍摄、精心挑选和有立场地编辑照片,有效地在美国社会中激发了有利于罗斯福新政的舆论氛围。斯泰肯则从中发展出一套关于摄影和社会的关系的完整看法:舆论影响政治,媒体影响舆论,照片是一种有力的媒介,而决定这一切的是人的社会意识。因此,人道主义和政治上的改良主义可以利用照片来影响公众,改变社会政策,促使政府重新分配社会资源。这种信念至今是美国大众媒体的基本支柱之一。从罗斯福新政开始,大众媒体在政治中扮演的角色就越来越重要。新闻摄影师和纪实摄影师都或多或少地受到这种信念的感召。

这种进步主义的摄影观念是典型欧洲式的。欧洲人奠定了纪实摄影报道的主要样式。1920年代法国已经出现了大量刊载摄影报道的杂志。这些杂志的编辑部大多和法国共产党有各种各样的联系。1930年代西班牙内战期间,法国共产党支持罗伯特·卡帕等摄影师去西班牙,报道左翼共和政府抵抗弗朗哥军队,他们的作品主要发表在法共主编的杂志《VU》上。《VU》是一本以图片报道为主的周刊,创刊于1928年,比亨利·卢斯把《Life》变成图片报道周刊的时间早好几年。卡帕的著名照片“子弹击中士兵的瞬间”,也是先发表在《VU》上,后来被《Life》转载,卡帕由此开始和《Life》长期合作。

卡帕的照片开创了战地摄影的视觉样式,模仿和争议都经久不衰。在回应别人对这张照片的质疑时,卡帕说:“在西班牙拍照不需要玩花招,用不着摆拍。照片就在那里,俯拾皆是。真相就是最好的照片,最好的宣传。”也就是说,在卡帕看来,照片的意义并不取决于它们的视觉表现,而是取决于它们记录和传达的事实。卡帕用宣传这个词的时候,这个词还没有冷战时代那种强烈的贬义。这和苏珊·桑塔格用这个词的方式完全不同。苏珊·桑塔格说美国农业安全局的摄影模式是“不害臊的宣传”,剔除修辞成分,约等于指控美国农业安全局操控民意。她意识到照片能够塑造受众对现实的看法,所以拒绝像卡帕那样,在照片和事实之间画上等号。苏珊·桑塔格对摄影的看法,完全撇开了萨考斯基开创的形式主义范式,直接针对斯泰肯的摄影观念,而这两者是美国发达的新闻摄影市场的基石。

1977年桑塔格出版《论摄影》后,摄影研究就不再着重照片的视觉样式和社会意识本身,转而开始关注生产和传播照片的机制,其核心问题是拍摄和出版照片的标准是怎样确立的,如何得到维系。这意味着欧洲理念再次主导了美国知识界对摄影的论述,但和斯泰肯接受的那种1930年代的欧洲影响相反,桑塔格跟随的是1960年代以后欧洲的解构主义潮流。

新范式当然也有自己的标准。苏珊·桑塔格以批判的视角谈到美国摄影史上的进步主义传统(从刘易斯·海因拍摄美国童工的照片,到美国农业安全局拍摄破产的美国农民的照片)时,提出的对照是奥古斯都·桑德、戴安·阿布斯和亚当·克拉克·弗罗曼。她认为后面这些摄影师没有猎奇心理,对拍摄对象的处境不做评价,一句话,无意宣传。

区分好照片和坏照片并不是摄影研究的首要目标。意在宣传的照片——通常所谓的好照片,在桑塔格看来,大多数属于此类,它们之所以被关注,是因为评论家想搞清楚,为什么某些照片会被接受,另一些照片会被排斥,谁从排斥机制中得益,谁的利益遭到忽视,以及最重要的,照片为什么能做到这一点。总之,这种范式把围绕摄影术发生的意图、行为、传播和反馈构成了一个社会文本,或者用克利福德·格尔茨的概念说,一种文化模式。因此,只有把照片放在社会文本和文化模式中,其意义才能得到恰当的理解和评价。

这种范式的长处在于它并不排斥讨论视觉样式和社会观念的变化,同时又不仅仅是在形式主义或进步主义的框架内部谈论这种变化,而是把视觉样式和社会观念的变化,也作为社会文本的一部分来考虑。这样一来,样式和观念背后的选择机制就能得以呈现。

摄影的社会选择机制通常经过文化权威或政治权威的确立,由大众媒体或官方宣传加以传播,支配着基金、评奖、展览、出版、教科书等社会资源的分配,在极端的情况下还表现为精神和肉体上的强制。这种选择机制既包含正式的官僚机构,也包括自治或名义上自治的专业团体,还主导着人数众多的爱好者对摄影的趣味。正是在这种选择机制下,一些照片被接纳,另一些照片被排斥,一些摄影师成为行业代表,另一些摄影师跌至边缘,甚至被剥夺拍照的机会和权利。

斯泰肯对摄影在政治改良中的潜力的肯定,萨考斯基对布勒松的推崇,桑塔格对戴安·阿布斯的反复援引——美国摄影研究的这种范式更替,无法仅仅通过对照片本身的分析来加以理解。在摄影研究中,对视觉样式和社会观念背后的社会选择机制的呈现,要比对摄影师和照片的分析更合适,也更有趣。

将摄影作为社会文本的研究范式的影响并不仅仅表现在以图片为中心历史研究上。把摄影看作动态的社会文本,意味着分析的重心在于照片的拍摄和传播受到哪些动机的驱使,技术和传播方式在拍摄者和受众中引起了什么反馈,而与摄影有关的社会行为,如何参与了构建克利福德·格尔茨所说的“意义的网络”。这对分析当今的摄影行为非常有效,因为这种范式可以帮助我们跳出仅仅着眼于技术变迁或权威转移的常规思路,而把问题的焦点放在传播学的核心问题上:一个社会如何构建意义。

的确,现在人们每时每刻都在用手机拍照,在社交媒体上分享照片比历史上任何时期都要快速和直接,而那些原本享有某種社会权威的专业人士(摄影师、图片编辑和摄影评论家)正在丧失权威,但真正值得重视的并不是这些表面的变化,而是照片何以成为信息传播的核心,以及,这种前所未有的追求意义的努力,对一个人际关系和社会意义的构建产生了何种影响。

汪伟,学者,现居上海。主要著作有《干掉摄影师》等。