后现代网络社会“意义的终结”

2018-11-15赵嶷如郭彦汝杨千慧

赵嶷如 郭彦汝 杨千慧

“意义的终结”不仅是对美国著名艺术批评家丹托(Arthur C.Danto)“终结”意涵的模仿,也是笔者对后现代网络社会纷杂直播景观的提问。当观看直播者的日常生活只剩下成瘾地点击无意义的表情回复,以及津津有味地观看网红们吃饭讲废话,这种行为还存在社会意义吗?抑或是已经消亡?显而易见的是,类似的观看行为如今已蔚为流行,可见不是个殊性的选择,而是有其更为宏观的普遍性互动面向,因此成为新的网络文化讨论议题。

马克思曾说,“一切坚固的东西都烟消云散了”,在流动的后现代社会尤其如此。人在社会中生活,总会谋求各种目的或是以某种手段行事。然而随着网络社会的发展,越来越多的人开始通过网络做出一些看似莫名其妙的行为,诸如2017年初疯传的Facebook垃圾鸽表情,或是哔哩哔哩视频网站up主、YouTube频道使用者们经常在网络上传一些不知所云的行为图片或视频。这些现象是如何造成的,为何会出现这种现象?人们的内面空间(inner space)是否发生了改变,而导致了社会互动的生活空间意义开始迈向虚无(nihil)?

以往学术界对意义的讨论多集中于语言学方面,我们将尝试从网络文化社会学的角度切入讨论意义是如何在网络世界中产生的。

一、“意义”的概念诠释

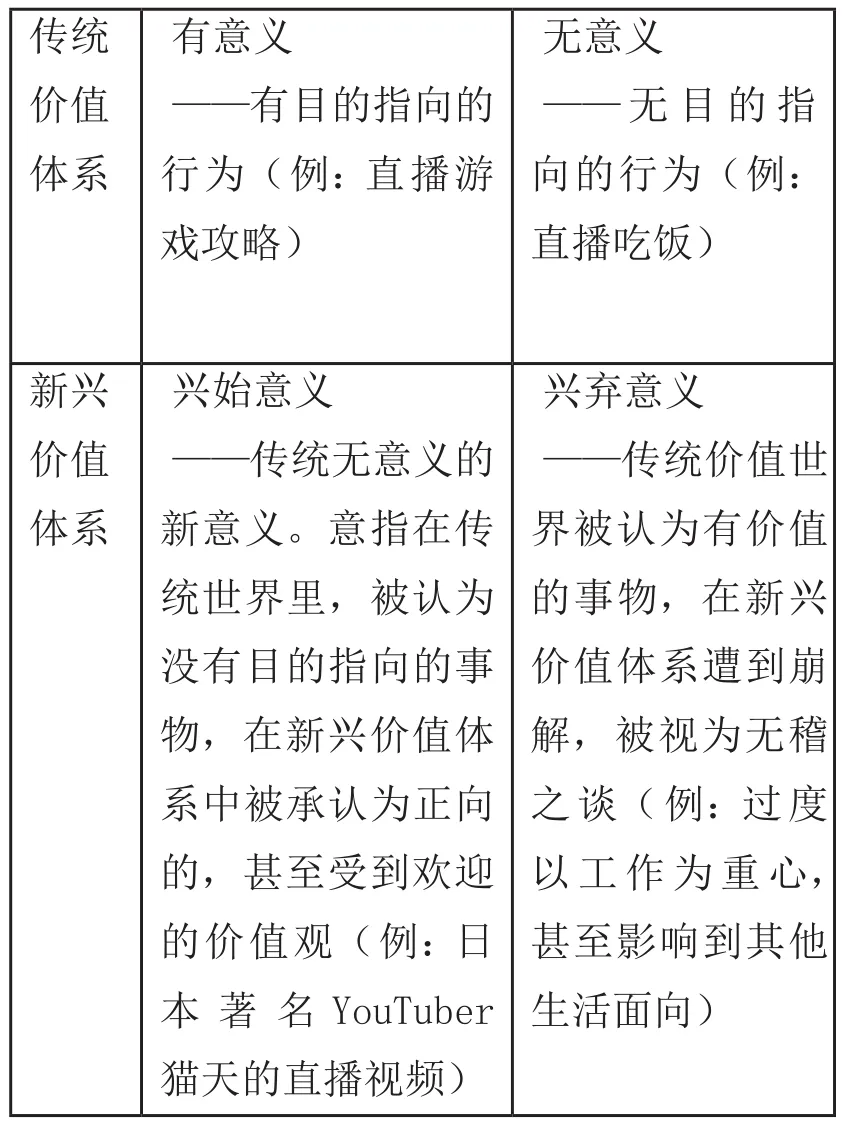

笔者围绕“意义”一词,试图在传统价值体系重新界定何为“有意义”和“无意义”的行为,并且认为在后现代网络社会的新兴价值体系中,存在着“兴始意义”和“兴弃意义”两类意义。

为便于清晰比较和理解,此处以表格方式呈现:

表1.1

由此看来,意义并没有终结,而是以兴始意义的样貌重新接续能指(signifier)与所指(signified)的连结,它的“兴”意指从传统变迁到现代价值体系的过程中萌芽的新含义。兴始意义强调一种全新、片面的价值观,当个体对现今社会的连结(solidarity)不那么紧密,将难以理解表情贴图和直播视频所建构的网络世界。对没接触过直播视频的人来说,她/他所熟悉的生活仍然是在现实中与真实的人面对面用餐,而非作为现实空间中纯粹的个体面对虚拟空间的直播进食。此时的连带是断裂的,因而兴始意义无法作用其中。

此外,意义是交流互动后的结果,具有流动性,经由互动者在不同时空的交流而产生,会因互动者的境况、身处场域呈现多元并立的情景。兴始意义与兴弃意义,正处于传统有意义与无意义之二元对立中的灰色空间。以网络社会现状来看,意义是由表情贴图的制造者与使用者,以及直播主与收看者一同完成定义,在互动中达成“默认一致”的共识,进入新的价值体系。如果此互动关系运作顺畅,甚至可形成虚拟共同体。

与观看者相同,YouTuber在网络世界进行直播,可获得远大于在现实生活中按照传统工作要求下的满足感,跳脱传统资本主义的生产模式。在快速变化的生活步调中,人们面对面的接触少了,原本日常生活中不具有特别重大含义的琐事,由于生活形态的转变,出现明显不同的意义。直播吃饭就是在网络的界面上模仿现实生活的一种陪伴。

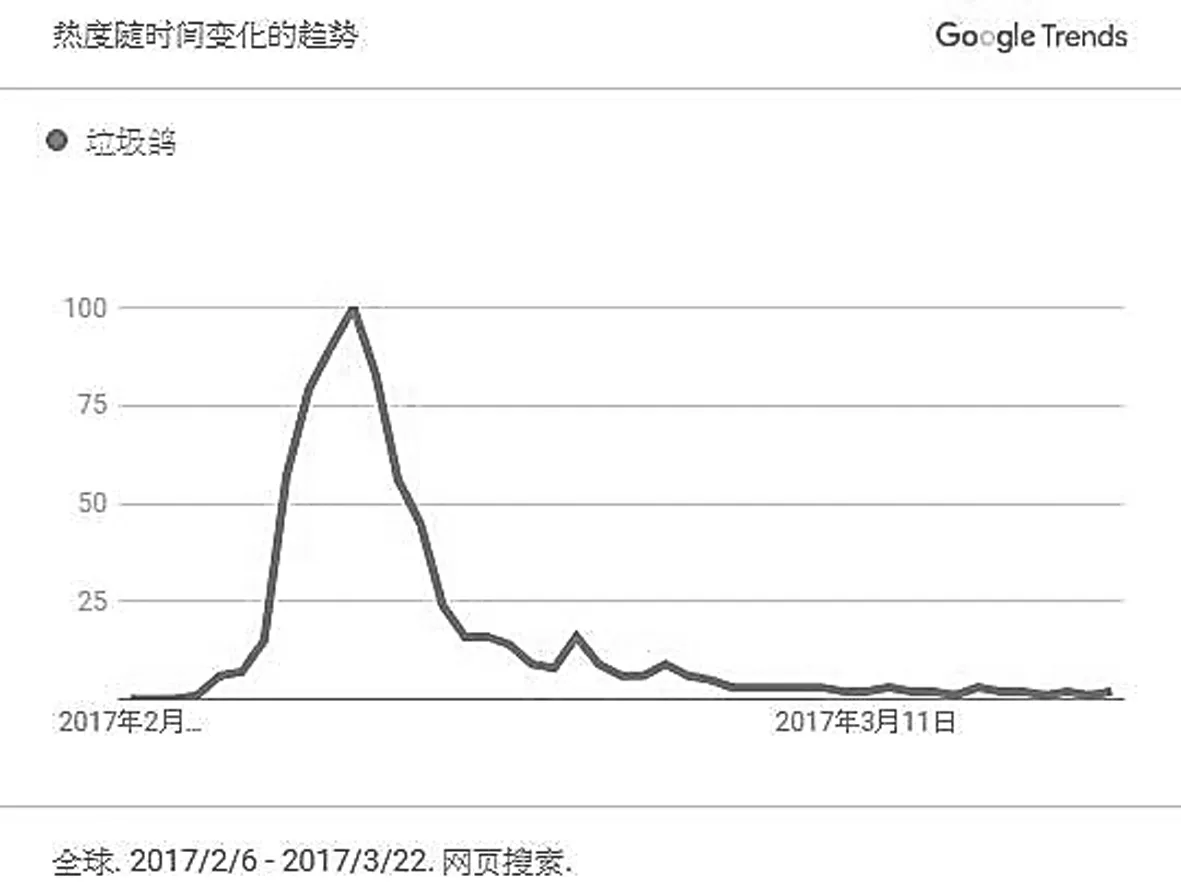

兴始意义表情包的出现与频繁使用,则可视为是乡村过渡到城市的衍生品,其中人际交流是两者极为明显的差别之一。在乡村居住的人们的亲属关系,社会价值和行动一致具有同质性,因此形成相对稳定的机械连带(mechanical solidarity)共同体;而在都市公寓,人们彼此陌生,个体性格随着社会变迁有了相应的改变。都市人口的快速流动、资本主义对合理性(rationality)治理的要求,都使人们同时拥有更多不同的人际圈,面对更少的时间和更多的对话者,却不允许人们进行相对长时间的理解,这时候减少停顿、提高对话效率并使其持续进行下去就变得极为重要。例如2017年流行的表情包“垃圾鸽”即是一种可以作为人们对话之间桥梁的工具。它不具有特定的含意,甩着头的动态画面既不表达悲伤,也不代表快乐。正因为它不会承载任何特定的意义,所以它其实拥有表达任何意义的潜能。在很多情况下,也可以解释成较为礼貌、委婉的已读,表达“我收到信息了,但是我不想回答”,或接在问题后面,传达“我不回答这个问题、我不知道该如何回答这个问题”的讯息。这样看似不具特定意涵的表情,可以理解为一种在社交上不表达意义的点头寒暄,以延续接下来的话题。

二、主要案例:“兴始意义”的表情包与直播视频

(一)表情贴图

图2.1

上文所提及的垃圾鸽即如图2.1所示。一般而言,表情包可以表达文字难以说明的内心感受,但是单纯上下摆动头部的“垃圾鸽(Trash doves)”却无法界定它的具体内涵。发明“垃圾鸽”表情的创作者西华勒(Syd Weiler)被国外网站询问时说,这可以表达“高兴、刺激,或者任何你想要的情境。”[1]

从 Google Trend 可以看出,垃圾鸽的英文“Trash doves”搜寻次数从2017年 2 月起陡然上升,作为一个网络模因(Internet meme)开始被网友热切讨论[2]。整个垃圾鸽的表情包系列并非每个都无特定含义,但唯有上下摆动头部的表情独受青睐,意外走红。

图2.2 [3]

(二)直播视频

图2.3

图2.4

“Mok-bang”(韩文中的“吃饭”+“直播”)近年来在韩国相当流行,已经有不少专门进行直播吃饭的直播主,甚至光靠“吃饭”就获得相当不错的收入以及高知名度。韩国最知名的吃饭秀实况主名为“The Diva”,她每天面对镜头大快朵颐并与粉丝互动,一个月就可以赚进约 9000 美元(6万左右人民币)。

关于这种情况,Twitch的官方解释是:Social Eating作为新推出的试验性分类,让观众可以透过实况与所属社群一起吃饭。播主不论是游戏玩到一半想休息一下吃点东西补充能量,还是刚在Twitch Creative上做出一顿美味佳肴,都可以与观众分享,这就像是借由Twitch与朋友聚餐。自己享用餐点时,也看着其他人享用他们的餐点,这提倡的是人们传统的习惯:一同用餐。因此,Social Eating的精神不着重在“吃”这件事,而是希望塑造出一个陪伴与包容的氛围。[4]

三、“兴始意义”的建构:后现代生存状态与新媒体崛起

笔者的概念是借鉴自丹托的“艺术终结论”,他认为因为出现了沃霍尔(Andy Warhol)的《布里诺盒子》(Brilloboxes),日常事物与传统艺术的界限被打破。虽然艺术概念已经穷尽,艺术在风格方面也不会再有突破,艺术史不会有新的发展方向,但是艺术本身并没有终结。同样,我们认为,意义本身也不会终结,因为人的生存无法完全脱离意义。正如赫舍尔(Abraham J. Heschel)所说,“人的存在从来就不是纯粹的存在;它总是牵涉到意义”。[5]在这个物质繁荣的社会中,沮丧、厌倦、不安和孤独充斥着人们的心灵,失去了传统的意义连结,原本面对面的交流成为奢望。所谓“终结”,不过是传统意义的终结,新的意义被建构,扮演着至关重要的社会连带角色。

鲍曼(Bauman,2000)在《液态现代性》(Liquid Modernity)一书中,以固体和流体之间的对比,来比较现今的现代性和过去现代性经验的不同[6]。鲍曼认为,固体的现代性以空间的占有为主,在资本主义体制发展时期和工业革命阶段蔚为盛行。而液态现代性则因为科技的进步,尤其是电子媒介的发展,空间和地域不再是限制现代社会文化的因素,它们反而像液体一样成为流体时间而进行变化。在液态现代社会,人与人之间的关系样态也有了不同,不再有永恒的关系连带,可以随时松绑。而这个不同的新人际关系样态,创造出了不同于过去的流动性网络文化,其核心即是一种摆荡于自由与安全、个人与社会之间的“爱恨交织”(ambivalence)。

也可以说,我们在这个瞬息万变的社会中都是“无根”的个体,没有什么可以凭依,所有的协定都是暂时的,仅在另行通知前才具有效力。人们在这如同洪流一样充斥着各种不同讯息的世界中,不安全感已然成为常态心理。

在西班牙《国家报》(EI Pais)的访谈中,鲍曼提出了他对媒体的看法:“我们行走在一个雷区上,清楚地知道这里到处都是地雷。但是我们不知道它们在哪里,什么时候会爆炸。让我们感到害怕的,正是这种持续的不确定性。”现今网络媒体与传统社群最大的区别在于传统社群明确地区分个体属不属于一个群体,但是现今的网络媒体,人际联系具有极高的自主性——网民关注喜欢的作者或直播者,把讨厌的人拉黑。网络媒体降低了他们的孤寂感,但同时剥夺了他们学习社交技能的机会。鲍曼认为“和相同信念的人交流并不构成真正意义上的对话。网络媒体并不提供真正对话的机会,因为在这里避免冲突太容易了(只需把别人拉黑)。他们用网络媒体来创造一个‘舒适圈’(Comfort zone),在其中,他们只听到自己的回音,只看到自己的倒影。网络媒体固然很有用也很有趣,但它事实上是一个陷阱”。[7]

新的舒适圈无疑给了现代人心灵上的安慰。以法兰克福学派的观点来看,技术的进步造就了虚拟空间的安定感,使人们难以对资本主义本身产生反抗欲望。马尔库塞(Herbert Marcuse)在《单向度的人》书中写道,“在发达工业文明里,普遍存在一种舒适、顺畅、合理且民主的不自由(unfreedom),这是技术进步的象征。”[8]

这样,就以技术理性作为社会合意性的基础,创造了一种对其危险的依赖。当人类大量接受这些传媒信息的时候,也等于将自己感性的私领域向公共领域开放——而技术理性透过对人类非理性与私人空间的掌握,成功地安排更舒适、幸福、美满的生活空间。因此,观看直播和发送表情贴图作为日常的消遣满足了人类追求安定的感受,也再次展示了理性作为异化的平衡物对整体资本主义秩序的维护。

“兴始意义”行为产生的原因,也可以往大都会里寻,当作一种“都市病”看待。德国社会学家齐美尔(Georg Simmel)在《大都会与精神生活》中写道,厌世情绪是专属于大都会生活的,在快速和充满矛盾的变化中,更多无害的印象促进强烈的回应,在这里那里都野蛮地撕裂着人们的神经,使得他们最后的能量都消耗殆尽。[9]在劳累一天后,人们自然会搜索不必太多思考,又能唤起社会连带的直播视频观看,甚至催生了成瘾心理。只是这种连带可能是短暂且脆弱的,虚拟的网络社会共同体生命从点开直播为始,以关闭直播为终。

那么,网络的兴起如何影响交流中的“意义”?麦克鲁汉(McLuhan M.)在《认识媒体:人的延伸》中提到,“我们看见自己越来越被迁译成资讯的形式,我们的意识愈发被科技延伸”。包含我们周遭生活中的一切诸如文字、书籍、电视,都属于麦克鲁汉所定义的媒体之范畴。在他的论述中,任何媒体的变化都和人们生活空间息息相关,并且反映于文明或文化之中。[10]

在生活中,我们的感官受到“热媒体”与“冷媒体”的互相拉扯。热媒体——收音机、印刷书或电影等等,是单向的、霸占人们的一种感官,使其容易“过热”;而冷媒体则是电话、电视等等,多为两种感官以上的交会,信息有进有出,感官之间有所互动。现代世界人们感官比率和空间文化改变剧烈的主因是新媒体带来的加速,并且这种加速度已经远超村落和城邦时代的视、听觉并重的感官比率,形成由视觉主宰的文化。而现代的这种视觉建构的文化,也在电子媒体的蓬勃发展下有了结构性的改变,电力带来速度与内爆性,使人们走出文字的牢笼,重回到部落时期的空间感。

麦克鲁汉亦依照媒体在时空间上的线性或连续等不同的展演方式将其划分为机械形式和电形式,机械形式如印刷术,这种形式的媒体是文字延伸视觉上的连续,使人们的生活经验被诠释为单一的文字,完全以视觉作延伸。而电形式则是在电子时代后,依靠电力驱动的媒体改变了人们单调的视觉空间,整合了听觉甚至是触感,形成及时且涵盖多感官的空间。世人透过媒体作为自身的一种延伸,与整个地球村互动,世界因此成为感官交会、共振与共鸣的音响空间(acoustic space)。[11]

以此而言,直播视频也是一种电形式冷媒体,它的出现使人们重新掌握到一种部落空间的大家族的感觉,处在同一个网络所交织的空间收看直播者的视频,增加在这个场域之中的人们的互动率。一方面可以是有中心存在,例如以直播者为主角的一场短剧或是生活经验;另一方面也可以是直播者与观看者一来一往的互动模式。而不论是哪一种,都可以以麦克鲁汉“电力作为中央神经延伸”来分析现今盛行的直播现象。电形式的媒体兴盛后,电形式的实时性使全球时空间压缩,如同将全世界的人们都联合成一个巨大的村庄,而在这个“地球村”正是以“电”作为中央神经的延伸,将人的意识延伸到全球脉络之中。例如电视是视觉的延伸,无线电广播是听觉的延伸,留音机是话语的延伸。直播既可以是视觉的延伸,也可以是听觉的延伸,它是多种感官交错之下的产物。但是当人们仍处在热媒体的空间中,习惯于机械形式的媒体,突然出现的冷媒体反而会招致人们的不理解。人们会追寻新的事物、崇尚时尚,但若无法理解一件事的意义,最终这个媒体仍会无法避免地走向衰败。

正因为在网络的场域之中,电形式的媒体突破了地理空间上的限制,全世界同时处在多感官交错的空间之中。麦克鲁汉认为,电媒体的出现会使人们的空间感倒回前文字时代的音响空间,强调共鸣、多元感官的互动,电子媒体体现的是传统村庄与城邦时期的空间感,将人们的生活空间“再部落化”。[12]

网络将电的特性作出更强、更有利的展演,也将空间的容纳性扩展到极致,人们只要连上网络,就能接收到来自世界各地的讯息、收听来自不同地区的广播,观看不同国家的人上传的视频。P.莱文森(Paul Levinson)在其著作《数位麦克鲁汉:资讯化新纪元指南》中指出,电时代的主要层面即在于全球网络的建立。在中枢神经的延伸下,电网路统合为一个经验场域,在这个场域中人们可以交流彼此的生活经验,使我们自身与地球村中的其他人进行互动。[13]这样多重感官的交会具有实时性,可接收多元讯息,回归于传统的音响空间。直播者在直播平台中回答粉丝的问题,无疑是把网络视作场域,在其中交流彼此的生活经验。这也是多数直播平台所标榜的:人们在网络之中突破地理空间的限制,与地球村的他者产生联系。人们不断追寻有兴始意义的事物,可能是因为在现实空间中不受重视,或是追寻生活刺激,而在直播中寻求新的连结。

五、结语

表情贴图和网络直播作为兴始意义的承载者,创造了新的网络文化。贴图和直播的意义本身没有终结,反而以延续对话和巩固社会连带的功能性作用获得新生。只有处于新兴价值体系中的人,才可以进入贴图与直播共构的虚拟共同体,回味大部落时期的温暖,获得现实世界无法给予的兴始意义慰藉。