“歼—8”总师顾诵芬,88岁的“上班族”

2018-11-14祖一飞

祖一飞

88岁的顾诵芬至今仍是一名“上班族”。

几乎每个工作日的早晨,他都会按时出现在中国航空工业集团科技委的办公楼里。从住处到办公区,不到500米的距离,他要花十来分钟才能走完。

自1986年起,顾诵芬就在这栋二层小楼里办公。他始终保持着几个“戒不掉”的习惯:早上进办公室前,一定要走到楼道尽头把廊灯关掉;用完电脑后,他要拿一张蓝色布罩盖上防尘;各种发言稿从不打印,而是亲手在稿纸上修改誊写;审阅资料和文件时,有想法随时用铅笔在空白处批注……

这是长年从事飞机设计工作养成的习惯,也透露出顾诵芬骨子里的认真与严谨。1956年起,他先后参与、主持我国第一款自主设计的喷气式飞机歼教-1、初教-6、歼-8和歼-8Ⅱ等机型的设计研发;1985年,歼-8入选首届国家科技进步特等奖,顾诵芬在获奖名单上位列第一;1991年,顾诵芬当选中国科学院院士,1994当选中国工程院第一批院士,成为我国航空领域唯一的两院院士。

顾诵芬 1930年出生,江苏苏州人,1951年毕业于上海交通大学航空工程系。飞机空气动力学家,中国科学院、中国工程院两院院士,先后担任歼-8、歼-8Ⅱ飞机总设计师

战机一代一代更迭,老一辈航空人的热情却丝毫未减。2016年6月,首批大型运输机运-20交付部队;2017年5月,大型客机C919首飞成功;2018年10月,水陆两栖飞机AG600完成水上首飞,向正式投产迈出重要一步。这些国产大飞机能够从构想变为现实,同样和顾诵芬分不开。

近日,《环球人物》记者在中国航空工业集团见到顾诵芬院士。年近九十,他头顶的白发有些稀疏,与人交流需要借助助听器。尽管岁月的痕迹深深显露,但一提到和飞机有关的问题,顾诵芬依然思维敏捷。他胸前的口袋里插着一支黑色水笔,仍是一副工程师模样。

相隔5米观察歼-8飞行

顾诵芬办公室的书柜上,5架飞机模型摆放得整齐划一。最右边的一架歼-8Ⅱ型战机,总设计师正是他。作为一款综合性能强劲、具备全天候作战能力的二代机,至今仍有部分歼-8Ⅱ在部队服役。而它的前身,是我国自主设计的第一款高空高速战机——歼-8。

上世纪60年代初,我国的主力机型是从苏联引进生产的歼-7。当时用它来打美军U-2侦察机,受航程、爬升速度等性能所限,打了几次都没有成功。面对领空被侵犯的威胁,中国迫切需要一种“爬得快、留空时间长、看得远”的战机,歼-8的设计构想由此提上日程。

1964年,歼-8设计方案落定,顾诵芬等人向贺龙元帅汇报新机情况,贺龙听完乐得胡子都翘了起来,说“就是要走中国自己的路,搞自己的东西”。贺老总不忘鼓励大家:“飞机上天,党、军队和人民都会感激你们的。”

带着这份沉甸甸的委托,顾诵芬和同事投入到飞机的设计研发中。1969年7月5日,歼-8顺利完成首飞。但没过多久,问题就来了。在跨音速飞行试验中,歼-8出现强烈的振动现象。用飞行员的话说,就好比一辆破公共汽车开到了不平坦的马路上,“人的身体实在受不了”。为了找出问题在哪里,顾诵芬想到一个办法——把毛线条粘在机身上,观察飞机在空中的气流扰动情况。

1978年,为了观察歼-8的气流扰动情况,顾诵芬(左一)先后3次乘坐战机上天,前座为试飞员鹿鸣东

由于缺少高清的攝影设备,要看清楚毛线条只有一种办法,就是坐在另一架飞机上近距离观察,且两架飞机之间必须保持5米左右的间隔。顾诵芬决定亲自上天观察。作为没有经过特殊训练的非飞行人员,他在空中承受着常人难以忍受的过载,用望远镜仔细观察,终于发现问题出在后机身。飞机上天以后,这片区域的毛线条全部被气流撕掉。顾诵芬记录下后机身的流线谱,提出采用局部整流包皮修形的方法,并亲自做了修形设计,与技术人员一起改装。飞机再次试飞时,跨声速抖振的问题果然消失了。

直到问题解决后,顾诵芬也没有把上天的事情告诉妻子江泽菲,因为妻子的姐夫、同为飞机总设计师的黄志千就是在空难中离世的。那件事后,他们立下一个约定——不再乘坐飞机。并非不信任飞机的安全性,而是无法再承受失去亲人的痛苦。回想起这次冒险,顾诵芬仍记得试飞员鹿鸣东说过的一句话,“我们这样的人,生死的问题早已解决了”。

1979年底,歼-8正式定型。庆功宴上,喝酒都用的是大碗。从不沾酒的顾诵芬也拿起碗痛饮,这是他在飞机设计生涯中唯一一次喝得酩酊大醉。那一晚,顾诵芬喝吐了,但他笑得很开心。

伴一架航模“起飞”

顾诵芬从小就是个爱笑的人。如果留心观察,你会发现他在所有照片上都是一张笑脸。保存下来的黑白照片中,童年的一张最为有趣:他岔着双腿坐在地上,面前摆满了玩具模型,汽车、火车、坦克应有尽有,镜头前的顾诵芬笑得很开心。

在他10岁生日那天,教物理的叔叔送来一架航模作为礼物。顾诵芬高兴坏了,拿着到处飞。但这件航模制作比较简单,撞过几次就没办法正常飞行了。父亲看到儿子很喜欢,就带他去上海的外国航模店买了架质量更好的,“那是一架舱身型飞机,从柜台上放飞,可以在商店里绕一圈再回来”。玩得多了,新航模也有损坏,顾诵芬便尝试着自己修理。没钱买胶水,他找来电影胶片,用丙酮溶解后充当粘接剂;碰上结构受损,他用火柴棒代替轻木重新加固。“看到自己修好的航模飞起来,心情是特别舒畅的。”

酷爱航模的顾诵芬似乎与家庭环境有些违和。他出生在一个书香世家,父亲顾廷龙毕业于燕京大学研究院国文系,是著名的国学大师。不仅擅长书法,在古籍版本目录学和现代中国图书馆事业上也有不小的贡献。顾诵芬的母亲潘承圭出身于苏州的名门望族,是当时为数不多的知识女性。顾诵芬出生后,家人特意从西晋诗人陆机的名句“咏世德之骏烈,诵先人之清芬”中取了“诵芬”二字为他起名。虽说家庭重文,但父亲并未干涉儿子对理工科的喜爱,顾诵芬的动手能力也在玩耍中得到锻炼。《顾廷龙年谱》中记录着这样一个故事:一日大雨过后,路上积水成河,顾诵芬“以乌贼骨制为小艇放玩,邻人皆叹赏”。

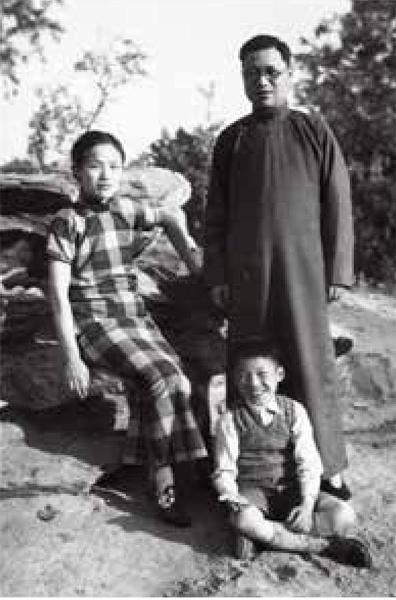

顾诵芬与父母在燕京大学的合影

当时中国正值战乱,叶景葵、张元济两位爱国实业家为将流散的典籍集中保存,决定成立私立合众图书馆,力邀原居北平的顾廷龙来上海主持馆务。年仅9岁的顾诵芬就这样跟着父亲来到上海。父辈为民族事业忘我地工作,顾诵芬亦耳濡目染。当时书库上下两层有近百扇窗户,每遇雷雨大风天,顾诵芬就跑来图书馆帮忙关窗。空闲时间,父亲还教他如何为图书编索引。到了晚上,他们就住在图书馆一楼东侧,可以说,顾诵芬就是在图书馆里长大的。

“为了搞航空把我母亲给牺牲了”

“七七”事变爆发时,顾廷龙正在燕京大学任职。1937年7月28日,日军轰炸中国二十九军营地,年幼的顾诵芬目睹轰炸机从头顶飞过,“连投下的炸弹都看得一清二楚,玻璃窗被冲击波震得粉碎”。从那天起,他立志要保卫中国的蓝天,将来不再受外国侵略。

考大学时,顾诵芬参加了浙江大学、清华大学和上海交通大学的入学考试,报考的专业全都是航空系,结果3所学校全部录取。因母亲舍不得他远离,顾诵芬最终选择留在上海。

1949年初,胡适在赴美之前特意到合众图书馆里认真看了几天书。胡适与顾廷龙全家吃午饭时,曾询问顾诵芬在大学学的是什么专业,顾诵芬答“航空工程”,胡适听后表示:“这是实科,不像现在报上写文章的那些专家都是空头的。”

1951年8月,顾诵芬大学毕业。上级组织决定,这一年的航空系毕业生要全部分配到中央新组建的航空工业系统。接到这条通知时,顾诵芬的父母和上海交通大学航空系主任曹鹤荪都舍不得放他走。但最终,顾诵芬还是踏上了北上的火车。到达北京后,他被分配到位于沈阳的航空工业局。

真正工作了,顾诵芬才意识到校园与社会的差距,很多理论、技术他在学校压根儿没学过,只能自己摸索。他开始四处搜集与飞机设计有关的书籍资料,连晚上洗脚也抱着书看。没过多久,航空工业局由沈阳迁往北京。一回到首都,顾诵芬最大的乐事就是在周末和节假日逛书店。天一亮,他就在兜里揣上5元钱,跑去王府井南口的外文书店或八面槽的影印书店。看到航空技术相关的书,他就买回去仔细研究。有段时间因项目需要,他还曾去北京航空航天大学的图书馆查资料。白天学生太多,他只能晚上去。那时候没有路灯,顾诵芬向同事借来自行车,摸黑骑了一周后总算把问题搞懂。还车的时候他才发现,自行车的前叉已经裂开,没出事故真是万幸。

一心扑在工作上,顾诵芬没能顾得上家庭。他离开上海后,母亲就陷入“夜不能寐,日间一闲即哭泣”的状态。自1939年长子顾诵诗因病早亡,潘承圭就把全部希望寄托在小儿子顾诵芬身上。爱子工作在外而不得见,终致她思念成疾患上抑郁症,于1967年不幸离世。这成了顾诵芬一生无法弥补的痛,提到母亲,顾诵芬忍不住叹息:“为了搞航空把我母亲给牺牲了……”

“告诉设计人员,要他们做无名英雄”

新中国成立后,苏联专家曾指导中国人制造飞机,但同时,他们的原则也很明确:不教中国人设计飞机。中国虽有飞机工厂,实质上只是苏联原厂的复制厂,无权在设计上进行任何改動,更不必说设计一款新机型。

每次向苏联提订货需求时,顾诵芬都会要求对方提供设计飞机要用到的《设计员指南》《强度规范》等资料。苏联方面从不回应,但顾诵芬坚持索要。那时候的他已经意识到,“仿制而不自行设计,就等于命根子在人家手里,我们没有任何主动权”。

顾诵芬的想法与上层的决策部署不谋而合。1956年8月,航空工业局下发《关于成立飞机、发动机设计室的命令》。这一年国庆节后,26岁的顾诵芬从北京调回沈阳。新成立的飞机设计室接到的第一项任务,是设计一架喷气式教练机歼教-1。顾诵芬被安排在气动组担任组长,还没上手,他就倍感压力。上学时学的是螺旋桨飞机,他对喷气式飞机的设计没有任何概念。除此之外,设计要求平直机翼飞到0.8马赫,这在当时也是一个难题。设计室没有条件请专家来指导,顾诵芬只能不断自学,慢慢摸索。

本专业的难题还没解决,新的难题又找上门来。做试验需要用到一种鼓风机,当时市场上买不到,组织上便安排顾诵芬设计一台。顾诵芬从没接触过,但也只能硬着头皮上。通过参考外国资料书,他硬是完成了这项任务。在一次试验中, 设计室需要一排很细的管子用作梳状测压探头,这样的设备国内没有生产,只能自己设计。怎么办呢?顾诵芬与年轻同事想出一个法子:用针头改造。于是连续几天晚上,他都和同事跑到医院去捡废针头,拿回设计室将针头焊上铜管,再用白铁皮包起来,就这样做成了符合要求的梳状排管。

出生在国学世家的顾诵芬对理工科更感兴趣,从小爱玩各种模型

1958年7月26日,歼教-1在沈阳飞机厂机场首飞成功。时任军事科学院院长叶剑英元帅为首飞仪式剪彩。考虑到当时的国际环境,首飞成功的消息没有公开,只发了一条内部消息。周恩来总理知道后托人带话,“告诉这架飞机的设计人员,要他们做无名英雄”。

不愿被称作“歼-8之父”

在同事黃德森眼中,年轻时的顾诵芬“举止斯文、作风谦和,虽说是极少数的八级工程师,但毫无架子”。当时年龄小的新同事也都叫顾诵芬“小顾”,可见他与大家关系之亲密。

而在生活方面,顾诵芬却是出了名的“不讲究”。任沈阳飞机设计研究所所长期间,有职工向他反映食堂饭菜做得不好,顾诵芬特意做了调研,看完回了一句“还不错嘛!”对方很是无奈:“你自己吃得简单,看到食堂有热的饭菜,当然觉得很满意了。”在吃饭这件事上,顾诵芬的确只是为了填饱肚子,他甚至不建议技术人员买菜做饭,“像我一样买点罐头、吃点面包多省事,有时间应该多学点东西”,为此他还受到不少职工的批评。后来人们才意识到,“苛刻”的背后是着急,看到国家航空工业落后于欧美,顾诵芬实在不愿浪费时间和精力。不光是自己,对于家庭他同样“不讲究”。

1983年,距离第一台国产彩电诞生已经过去13年,顾诵芬家里依旧是台9英寸的黑白电视机。这种朴素一直延续到今天。2018年春节前夕,中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁代表党中央在北京看望科技专家,顾诵芬是其中之一。从新闻照片中可以看到,他家客厅里摆的是一套枣红色的老式橱柜,沙发上罩了一个白布缝的罩子,家庭装饰仍保持着上世纪的风格……

纯粹、淡泊,是顾诵芬进入航空工业系统后一直保持的两种品格。对于物质生活,他几乎提不起欲望,对于名利也长期保持冷淡。一直以来,顾诵芬不愿别人称他为“歼-8之父”,原因之一是觉得自己并非一开始就担任总设计师。谈及歼-8的设计定型,他总要提到前任总设计师。原因之二是他从未把总设计师看作是最重要的人,“这是一个团队的劳动成果,从设计师到试飞员,以及厂里的技术人员和工人师傅,每一个人都为飞机献过力”。

几十年过去,曾经的“小顾”已经成为中国航空工业的一代大师。2011年,为了纪念顾诵芬工作满60周年,中航工业集团特意为他颁发了终身成就奖,奖品是一块定制的金镶玉奖牌。几年后,有关部门需要对奖牌和证书拍照留存。工作人员找上门来,顾诵芬却说“不记得放哪儿了”。对于荣誉,他从不放在心上。

退而不休,力推国产大飞机建设

在中国的商用飞机市场,波音、空客等飞机制造商占据极大份额,国产大型飞机却迟迟未发展起来。看到这种情况,顾诵芬也一直在思考。但当时各方专家为一个问题争执不下:国产大飞机应该先造军机还是民机?

2001年,71岁的顾诵芬亲自上阵,带领课题组走访空军,又赴上海、西安等地调研。在实地考察后,他认为军用运输机有70%的技术可以和民航客机通用,建议统筹协调两种机型的研制。各部门论证时,顾诵芬受到一些人的批评,“我们讨论的是大型客机,你怎么又提到大型运输机呢?”甚至有人不愿意顾诵芬参加会议,理由是他有观点。顾诵芬没有放弃,一次次讨论甚至是争论后,他的观点占了上风。2007年2月,温家宝总理主持召开国务院常务会议,批准了大型飞机项目,决策中吸收了顾诵芬所提建议的核心内容。

2012年底,顾诵芬参加了运-20的试飞评审,那时他已经显现出直肠癌的症状,回来后就确诊接受了手术。考虑到身体情况,首飞仪式他没能参加。但行业内的人都清楚,飞机能够上天,顾诵芬功不可没。

尽管不再参与新机型的研制,顾诵芬仍关注着航空领域,每天总要上网看看最新的航空动态。有学生请教问题,他随口就能举出国内外相近的案例。提到哪篇新发表的期刊文章,他连页码也能记得八九不离十。一些重要的外文资料,他甚至会翻译好提供给学生阅读。除了给年轻人一些指导,顾诵芬还在编写一套涉及航空装备未来发展方向的丛书。全书共计100多万字,各企业院所近200人参与。每稿完毕,作为主编的顾诵芬必亲自审阅修改。

已近鲐背之年,顾诵芬仍保持着严谨细致的作风。记者与工作人员交谈的间隙,他特意从二楼走下,递来一本往期的杂志。在一篇报道隐形战机设计师李天的文章中,他用铅笔在空白处批注得密密麻麻,“这些重点你们不能落下……”