山西省近10 a来农业气象灾害及其特征分析

2018-11-09田国珍米晓楠王志伟

田国珍 ,米晓楠 ,王志伟 ,樊 玮 ,赵 芳

(1.山西省气候中心,山西太原030002;2.山西省气象信息中心,山西太原030002)

山西地处中纬度地带的华北黄土高原,大气环流的季节性变化明显,属大陆性季风气候。自然条件复杂,在同纬度近邻两地的气象要素时空分布差异很大,造成气象灾害频繁发生[1-4]。山西省自古以来就是农业大省,全省因气象灾害造成的农业损失平均每年达几十亿元,最为严重的1996年经济损失占全省GDP的13.8%[5-8]。因此,分析山西省农业气象灾害分布特征和变化规律对于促进农业生产和提高农民收入具有重要的现实意义。

常规的农业气象灾害研究通常是根据发生灾害的临界气象指标为准[9-12],分析气象因子在受灾临界范围的内外确定是否受灾,还有的研究是以灾害发生的次数为单位进行统计[13],表现的是发生灾害的频率,而实际产生的农业气象灾害,并且对国家和人民造成经济损失的是实际成灾面积和受灾程度,山西省气候中心从2005年底开始进行季度生态质量气象评价,其中对于灾害的统计数据来源于山西省11个地市的各季度实际受灾面积的统计数据。

1 数据和方法

1.1 数据来源

灾害统计常用发生的次数来计算,有的农业气象灾害是短时间致灾,如冰雹、暴雨、霜冻,但有的农业气象灾害常常表现出持续气象条件致灾,比如干旱、连阴雨,以灾害发生的频次虽然能表示一定程度的受灾面积,但是具体受灾范围和受灾程度却表现不出来,本研究利用山西省2006—2017年以来,各季度农业灾情资料和农业气象灾害受灾面积来研究山西省农业气象灾害受灾特征。

1.2 数据处理方法

利用Excel软件,采用常规数理统计方法进行数据处理和统计图表绘制;利用arcmap软件进行分区分布图绘图处理。

受灾面积按照受灾程度不同分为轻度受灾面积、中度受灾面积、重度受灾面积和绝收面积4种;季节的时间节点为:春季是3—5月,夏季是6—8月,秋季是9—11月,冬季是12—2月。

2 结果与分析

为了便于比较不同时间、不同种类灾害受灾面积的大小,将各种受灾程度按不同的权重进行归一化计算得到成灾面积。

其中,S*为成灾面积,Si为各种程度的受灾面积,Ci为成灾指数(轻度受灾面积、中度受灾面积、重度受灾面积和绝收面积的Ci分别为0.25,0.5,0.75,1)。

2.1 年变化特征

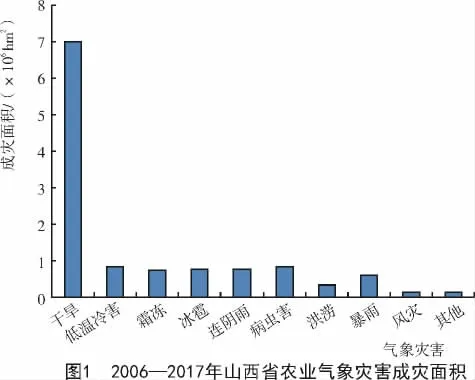

对山西省2006—2017年灾情资料进行分析,结果发现,近10 a年来山西省的主要农业气象灾害有干旱、冰雹、大风、病虫害、霜冻、低温冷害、暴雨、洪涝、连阴雨、干热风、雪灾等(图1)。其中,干旱的情况最多,占57.5%,超过其他灾害的总和;其次是低温冷害、霜冻、冰雹、连阴雨、病虫害、暴雨,所占的比例均在5%~10%,远远低于干旱;风灾、干热风、雪灾、森林火灾所占的比例则在1%以下(由于发生面积较小,将干热风、雪灾、森林火灾等统称为其他),对山西省的农业带来的灾害较为微小。

从年度来看(图2),2006—2017年山西省主要农业气象灾害年成灾面积在2007,2010,2013,2015年表现为一个小高峰,且表现出以2~3 a为周期规律的变化,总体趋势表现为波浪式下降。

谷祺教授的另一篇题为《论成本计划的适应性》的学术论文,第一次系统阐述了在我国有计划的商品经济条件下,如何完善成本计划工作,提高成本计划的准确程度和指导意义,从而加强成本控制,探索新的成本计划编制方法。该文科学地总结了社会主义成本计划管理工作的实践经验,系统介绍了弹性预算法和边际利润法的基本原理和适用条件,概括和丰富了成本计划的专门方法,得到了理论和实务界的充分肯定。中国会计学会将该文编入《1986年会计学论文选》(中国财政经济出版社1988年版),该文被评为东北财经大学1986年度优秀论文、辽宁省会计学会1988年度优秀论文。

2.2 不同季节年变化特征

选取干旱、低温冷害、霜冻、冰雹、连阴雨、病虫害、暴雨共7种主要灾害进行不同季节年变化特征分析,根据2006—2017年山西省11个地市上报的各季度灾害受灾面积数据,计算绘制了10 a来各季度主要灾害成灾面积柱状图(图3)。

从图3可以看出,山西省主要农业气象灾害发生面积由高到低分别为:夏季、春季、秋季、冬季,且夏季普遍发生灾害,成灾面积变化辐度较小,春、秋季成灾面积变化辐度较大,具有突发性,易出现极值。

2.3 不同灾害年变化特征

根据2006—2017年山西省11个地市上报的各季度灾害受灾面积数据,分别计算绘制了10 a来各主要灾害分季度逐年成灾面积折线图(图4)。

从图4可以看出,单季成灾面积最大的农业气象灾害依次为干旱>低温冷害>连阴雨>霜冻,呈逐年下降趋势的灾害有:低温冷害、霜冻、连阴雨、病虫害、洪涝、其他灾害;呈逐年上升趋势的灾害有:冰雹、暴雨、风灾。

旱灾总量表现为:夏季>春季>秋季>冬季,其中,春季旱灾成灾面积出现下降的趋势,夏季和秋季表现为波动性变化;低温冷害主要发生在春季。

四季均有发生的灾害为干旱和低温冷害;春、夏、秋季均有发生的灾害有冰雹、病虫害、洪涝、风灾,且主要发生在夏季,春季和秋季只有零星发生,面积也相对较小;发生在夏季和秋季的灾害为连阴雨,且主要发生在秋季;单季发生的灾害为霜冻(春季)和暴雨(夏季)。

干旱、冰雹、病虫害、暴雨、风灾表现为连续性发生,发生频率较高,低温冷害、霜冻、连阴雨、洪涝则表现为突发性较强。

2.4 各地市灾害分布特征

分别统计2008—2017年山西省11个地市的轻度、中度、重度和绝收4种受灾程度的受灾面积,汇总得到近10 a来各地市累积受灾面积,其结果如表1所示。

从表1可以看出,近10 a来山西省农业气象灾害受灾主要发生在春季和夏季,春季以轻度受灾为主,夏季受灾面积轻度、中度都较多。春季受灾面积较大的地市分布在中部和南部,夏季受灾面积较大的地市主要分布在西北部。全年来看,吕梁、临汾、运城受灾最为严重。

为了比较各季节各地市受灾面积的大小,将各种受灾程度按不同的权重进行归一化计算,按照公式(1)计算得到各地市成灾面积数值如图5所示。从图5可以看出,夏季成灾面积的总量较其他季节大,且除临汾和运城外,各地市成灾面积表现为夏季>春季>秋季>冬季。夏季成灾面积有3峰4谷,3个峰值分别为吕梁、朔州、大同,4个谷值分别为临汾、太原、长治、阳泉。全年来看,运城、临汾、吕梁成灾面积总量较大。

表1 山西省11个地市各季节累积受灾面积情况 万hm2

3 结论与讨论

3.1 结论

本研究基于2006—2017年山西省农业气象灾害数据,从发生农业气象灾害的受灾情况进行统计分析,结果显示,山西省12 a来主要农业气象灾害累积成灾面积干旱最多,占57.5%,其次依次是低温冷害、霜冻、冰雹、连阴雨、病虫害、暴雨;大风、干热风、雪灾、森林火灾等对山西农业的灾害较为微小。总体表现出以2~3 a为周期规律的变化,呈现波浪式下降趋势。

从不同季节来看,山西省主要农业气象灾害发生面积由高到低分别为:夏季、春季、秋季、冬季,且夏季普遍发生灾害,成灾面积变化辐度较小;春、秋季成灾面积变化辐度较大,具有突发性,易出现极值。

从不同灾害来看,霜冻、低温冷害主要发生在春季;旱灾、冰雹、病虫害、洪涝、风灾、暴雨主要发生在夏季;连阴雨主要发生在秋季。

呈逐年下降趋势的灾害有春旱、低温冷害、霜冻、连阴雨、病虫害、洪涝、其他灾害;呈逐年上升趋势的灾害有冰雹、暴雨、风灾。干旱、冰雹、病虫害、暴雨、风灾表现为频率较高;低温冷害、霜冻、连阴雨、洪涝则表现为突发性较强。

从不同地市来看,山西省2008—2017年农业气象灾害各地市受灾面积表现为夏季>春季>秋季>冬季,春季以轻度受灾为主,夏季受灾面积轻度、中度都较多。夏季受灾面积的总量较其他季节大,主要分布在西北部的吕梁、朔州、大同;春季受灾面积较大的地市主要分布在中部和南部。

3.2 讨论

已有研究表明[14-16],山西省自1961年以来平均气温呈现明显的上升趋势,年降水量呈现明显的减少趋势,韩兰英等[17-20]研究表明,华北地区自1961年以来干旱呈现明显的加重趋势,且持续时间长,重度干旱的频次较高,且春季干旱高于其他季节,这与本研究的结果相悖。本研究统计数据显示,近12 a来,山西省农业气象灾害成灾面积呈现波浪式下降趋势,夏季总成灾面积和干旱成灾面积较大,春旱成灾面积出现下降的趋势。说明山西省特殊的地理环境导致灾害的特征与大区域不尽相同,分析其原因,一方面可能是由于全球气候变暖,极端气候事件频发,尤其是对冬季和夏季的降水和气温影响较大,由于山西省大部分地区作物为大秋作物,所以冬季的气候变化对农业产生的灾害影响较小,主要影响表现在夏季,极端旱涝加剧了夏季农业气象灾害的发生。另一方面,自2000年开始实施退耕还林还草政策以来,一些坡度大于25度的耕地实行了退耕还林还草,由于这部分土地原本种植条件较差、抗灾力较低,将其转变为林地和草地后,一方面改善了局地生态环境,另一方面也减少了农业气象灾害受灾面积的总量。

随着农业种植结构的转变以及国家对农业科技投入的加强,一方面农田水利建设的加强,降低了旱灾风险;另一方面通过品种改良、积极推广抗旱品种,提高了作物自身的抗旱能力,从而降低了实际成灾面积。

当然,本研究所使用数据也存在一定的误差,受灾面积为各地市农业气象工作人员统计的结果,由于统计人员不同,会造成一定的差异。本研究使用的受灾面积数据,未考虑各地市行政面积的差异,以及各地市地形造成的可利用土地面积的差异,单纯地比较各地市受灾面积来表示其受灾程度的高低。