独辟蹊径,历久弥新

——精神卫生的“法国模式”简介

2018-11-09许翼翔

许翼翔

1 引言

从比奈尔、埃斯基罗尔到拉康;从被称为精神病人“第一次解放”的精神医院人道主义改革,到被称为“第二次解放”的世界首个抗精神病药的发现(王祖承, 2013),精神医学史上有诸多里程碑式的人物和事件可追溯到法国。历经风雨,今天的法国精神卫生仍是世界领先,且其发展道路与众不同。笔者于2016—2017年以外籍住院医师身份,赴法国斯特拉斯堡大学医院(Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,HUS)精神病、精神卫生与戒毒系(Pôle de Psychiatrie, Santé Mentale et Addictologie,PPSMA)实习一年,得以近观其现状。兹根据公开资料,结合个人经历,对精神卫生的“法国模式”略作介绍,供国内同道参考,以期抛砖引玉。

2 “多源”、“多元”的精神医学理论

斯特拉斯堡(Strasbourg)位于法国东部,毗邻德国西境。其所在的阿尔萨斯地区曾于1871—1945年间在法德之间五度易手。“一城两国”的历史,加上“欧洲十字路口”的地理位置(半径400公里内有10个国家),令市区人口仅20余万的斯特拉斯堡获得了“欧洲首都”之称,成为了欧洲议会等大量欧盟机构和国际组织的所在地。斯特拉斯堡大学则汇集了世界各国学者,百家争鸣。

纵横交错的历史、地理和文化,使这座城市成为一扇绝佳的窗口,让人得以一窥法国精神医学的“多源”与“多元”——“多源”,因其既跟随当今以英美精神医学为代表的世界潮流,又大量保留了欧洲大陆经典精神医学理论的影响;“多元”,则因其多种流派并存,无论是描述性精神医学、动力性精神医学还是行为医学,在这此均有一席之地。

以成人精神障碍的诊断分类为例:笔者前半年所在的成人精神科封闭病房虽以药物循证治疗见长,医生进行诊断时却不拘泥于ICD或DSM分类,亦不避讳使用动力学诊断。除每周一次的精神动力学专家查房外,亦有精神动力学和生物精神医学专家的双人联合查房。两种思路同时呈现,相互交流,甚为有趣。

更为特别的是德国Wernicke-Kleist-Leonhard(WKL)分类的临床应用。相比国际上大多数分类系统,该分类强调症状特征而非条目数,强调病程规律而非时长,且不作精神病性障碍与情感障碍的二元区分,而是将他们共同构成的内生性精神病(endogenous psychoses)作为整体划分为单相情感性精神病、躁狂抑郁症、类环性精神病(cycloid psychoses)、非系统性精神分裂症(unsystematic schizophrenias)、系统性精神分裂症(systematic schizophrenias)五大类,再进一步划分出多达71型(包括35种主要型和36种罕见型)(Leonhard,Beckmann, & Leonhard, 1999),不但临床描述之精准令人惊叹,且因细分后同类同质,更有利于预后和病因学研究。

在儿童青少年精神医学领域,法国则独树一帜地推出了自己的《法国儿童青少年精神障碍分类》(Classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent,CFTMEA)。该分类带有较强的精神动力学色彩,其制订者R.Misès等人对儿少精神科的“行为主义潮流”颇不以为然,更一贯反对将美国《精神障碍诊断与统计手册》奉为圭臬(Misès, 2011)。笔者后来在儿少精神科实习时,确也感受到类似意见在当地的普遍存在。

在精神康复领域,法国还拥有“精神运动学”(psychomotricité)这一特色学科。该学科“心”、“身”并重,整合大量治疗技术,致力于改善患者躯体运动、感知觉、情感表达等功能的灵活性与协调性,在痴呆、精神分裂症、孤独症等患者的康复治疗中有广泛的应用。与国际上常见的作业治疗、运动治疗等疗法既有交叉,又有区别。

在日常工作中,笔者的法国同事们还惯用一些当代英美精神医学理论中较少强调的概念,如精神分裂症的“分离综合症”(syndrome dissociatif)。此“分离”与国际上通行的“分离性障碍”中的“分离”虽都写作dissociation,但意义完全不同。后者为精神分析意义上的“分离”,多见于神经症中;前者则来源于瑞士精神病学家E.Bleuler的“分裂”(Spaltung)概念(Bottéro,2001),法国精神病学家用其描述精神病性障碍的核心特征,对其强调更甚于Schneider一级症状(Pichot,1984)。诸如此类的还有“精神自动症”(automatisme mental)、“妄想阵发 ”(bouffée délirante)等等,这些概念在国际上渐趋销声,却仍在法国继续展现生命力。既是历史的传承,也提供了别样的视角。

3 独具一格的精神卫生系统

法国精神卫生体系的萌芽始于18世纪末。在此之前,欧洲的精神病收容所一直处于“病囚不分”的黑暗年代。启蒙运动和法国大革命的时代背景下,精神病学家比奈尔(P.Pinel)于1793年和1795年先后就任巴黎Bicêtre 和Salpêtrière精神病院院长。在此期间,他与J.B.Pussin等人推行了一系列人道主义改革措施,包括解除镣铐、禁止体罚、允许病人在院内自由活动、改善病房环境等,并开创了强调人性关怀的“道德疗法”(traitement moral)。法国精神病院人道主义改革的先声,对世界精神病学的发展产生了极大的影响。

当代的法国精神卫生系统,又以“分区化”(sectorisation)的独特模式大放异彩。

20世纪50年代,世界首个抗精神病药物氯丙嗪在法国问世。此后,无数精神病人得以回归社会,精神卫生服务由医院向社区的转移成为大势所趋。1960年,法国开始了精神卫生“分区化”的进程。该模式以区块(secteur)的形式对全国的精神卫生服务进行重整和分配,每个区块以医院为核心,以社区为主体,覆盖约7万名居民。区块内住院患者约20%,其余的80%以非住院方式接受服务。人员、机构和资金分配强调区域平衡,使患者不论身在何处,均能就近获得优质、全面、全程的精神卫生服务。

笔者虽身在服务20%患者的住院场所,却时刻能感知到那80%“院墙外”世界的存在:患者多由独立诊所、社区康复中心等院外机构转介而来,患者出院时医生也必须提前“安排去路”,比如社区随访医生、戒毒中心等等。精神卫生机构的“去中心化”和地域平衡也造成了一些有趣的现象:一些科室为覆盖不同社区“一科多址”,笔者在儿童青少年精神科工作时就常需在一天内多次往返市区和郊区之间;当地住院医师在选择实习岗位时不允许只选市中心的大学医院,必须在全省轮转,等等。

“分区化”模式带来了“小医院、大社区”的格局,也推动了精神卫生机构与服务方式的现代化和多样化。医院不再只有传统的全日制病房,而是更多地以医学心理中心(centre médico-psychologique,CMP)、非全日制治疗接待中心(centre d’accueil thérapeutique à temps partiel,CATTP)、日间病房等形式运作。此外,还有治疗公寓(appartement thérapeutique)、治疗家庭(accueil familial thérapeutique,AFT)、在家住院(hospitalisation à domicile) 、专业人员上门访问(visite à domicile,VAD)等院外治疗方式,既让患者在接受治疗时不脱离社区,又减轻了医院的负担。

机构和服务方式的发展,又促进了精神卫生相关职业的多样化,形成了多学科协作的医疗方式。以笔者实习过的成人精神科为例,住院医师需频繁与独立执业医生、会诊医生、SOS医生(法国的上门急诊医生,可迅速提供非自愿住院所需的院外医生评估)、实习医学生、精神科护士、护理助理、作业治疗师、运动治疗师、社会助理、医疗秘书、医疗翻译等人协作。处理民事行为能力不全的患者事宜,常需与职业监护人(tuteur)、保佐人(curateur)沟通。上级医生在处理非自愿住院事宜时,还需和自由与羁押法官(juge des libertés et de la détention,JLD)、省长等打交道。在儿少精神科,则需频繁与儿童神经科医师、矫音师、精神运动师(psychomotricien)、学校教师、学业助理/ 残疾学生陪助(AVS / AESH)等人协作。

4 健全平衡的精神卫生法制

百余年前的人道主义改革改善了住院病人的待遇,却未从制度上回答精神病人自由与权利相关的问题。尤其是围绕非自愿治疗而产生的一系列法律和伦理疑问,一直是社会争论的焦点,悬而未决。

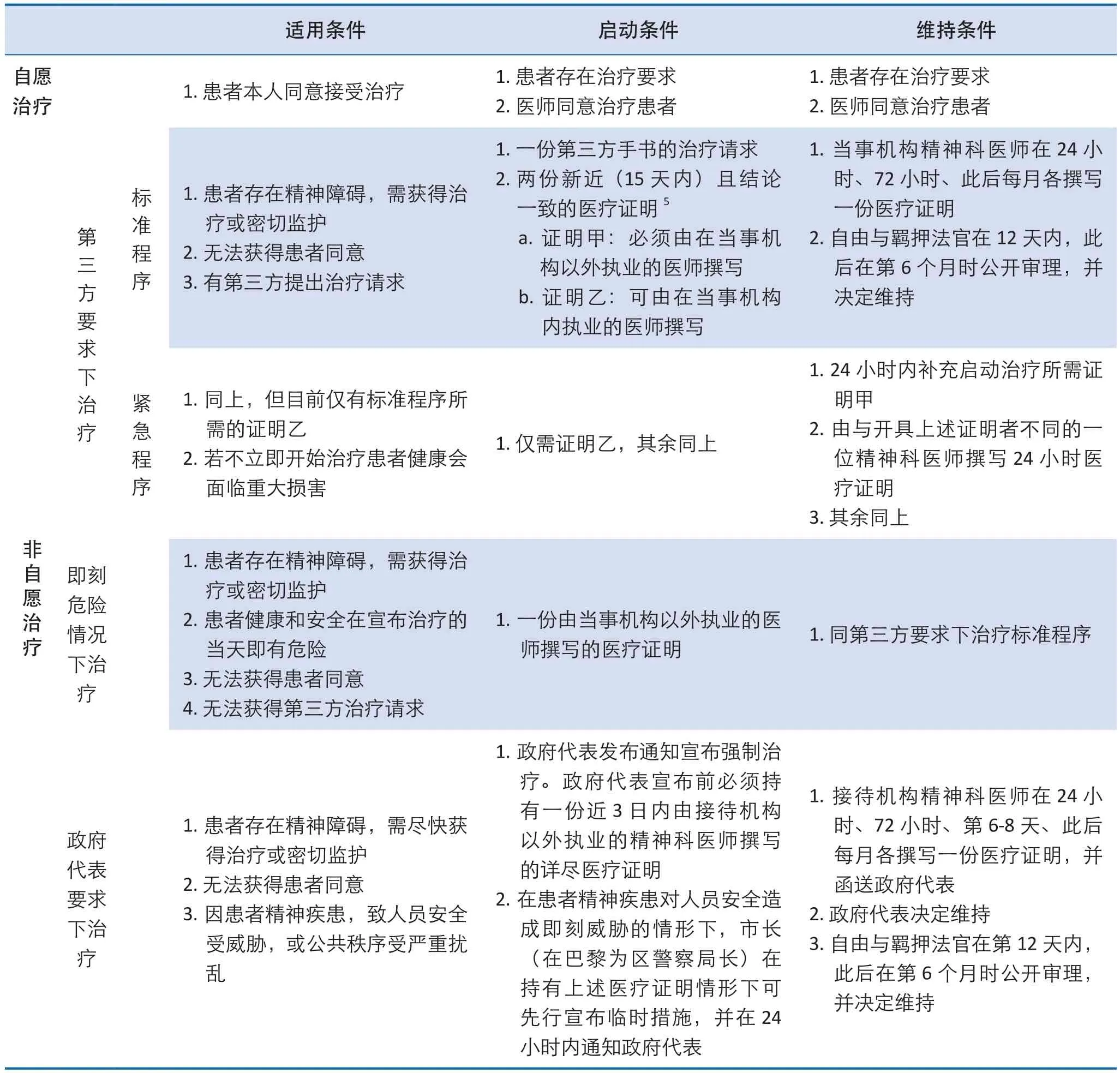

比奈尔的学生、另一位精神病学巨匠埃斯基罗尔(J.E.D.Esquirol)致力解决这一困难。在他的影响下,法国通过了被称为“埃斯基罗尔法”的《1838年6月30日法》。这部法律极为长寿,历经了150余年社会的巨变和精神病学的沧海桑田,直至1990年才被取代,可见其前瞻性。经过1990、2011、2013年三度修法,现行法律确立了以下几种精神科治疗方式:

(1)自愿治疗/ 自由治疗(soins avec consentement/soins libres,SL)

(2)非自愿治疗(soins sans consentement,SSC)

a.第三方1根据法国《精神卫生法》L3212-1条,这一“第三方”既可以是患者家属,也可以是其他能够证明自身与患者存在先前关系、且能根据患者利益做出行动的个人,但不可以是接待患者机构的工作人员。要求下治疗(soins à la demande d’untiers,SDT),或第三方要求下紧急治疗(soins à la demande d’un tiers en urgence,SDT-U)

b.即刻危险情况下治疗(soins en cas de péril imminent,SPI)

c.政府代表2在首都巴黎,这一政府代表为巴黎警署总长(préfet de police),在首都之外为省长 (préfet de département)。决定下治疗(soins sur décision du représentant de l’État,SDRE)

该法律体系在两个看似矛盾的目标间取得了平衡:

(1)保障患者人身自由

非自愿治疗受到法律的严格控制。其启动需满足特定条件,且受多方互相制约与监督,不论是医方、患者家属或是政府,任何一方均无权单方面启动非自愿治疗。一旦启动,还需在多个时间节点(24小时、72小时、12天、每个月)受多方(同行、法官等)重新检验。一旦条件不再满足,则非自愿框架自动解除,防范了无限期剥夺患者自由的情况(详见表1)。

在该体制下,法国保持了较低的精神科非自愿治疗率。根据法国精神科医学信息库(Recueil d’information médicalisé en psychiatrie,RIM-P)提取的数据,2015年度法国接受精神科全日制住院治疗的患者中,约7.6万名为非自愿,占比18%(Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, 2016)。若包含非全日制住院和非住院患者,则共约9.2万人接受非自愿治疗,占比5.4%(Coldefy, Fernandes, & Lapalus, 2017)。

(2)维护患者健康和公众利益

法国现行法律提供了灵活多样的非自愿治疗形式,以应对复杂的临床实际情况。合理的非自愿治疗不会因上述严苛的法律限制而受到阻碍,患者健康和公众利益得到维护。

例如,对拒绝治疗、存在即刻风险但又无第三方提出非自愿治疗申请的患者,可以“即刻危险情况下治疗”(SPI)的方式启动非自愿治疗;若第一时间无法及时获得“第三方要求下治疗”(SDT)标准程序所需的院外医师证明,可用“第三方要求下紧急治疗”(SDT-U)的方式先行启动非自愿机制,并在24小时内补充证明,以确保治疗不被延误。

非自愿治疗除适用于住院患者,还可用于门诊患者。这样既保障了患者的人身自由,又确保了治疗的约束力。笔者曾在病房管理过一位长期存在钟情妄想的患者,因病情恶化、纠缠异性被警方以SDRE方式送院,治疗后行为症状缓解。但患者在外独居无人监管,且既往有多次自行中断随访后复发的记录。考虑到自愿治疗约束力太弱、长期住院又过于严厉,院方与政府代表商议采取维持强制治疗、出院门诊随访的方式,限定患者必须每2周前来复诊一次。若有需要,警方仍可依法上门找人,在SDRE框架下恢复强制住院。这样一来,患者免去了长期滞留医院之苦,医生可确保充分治疗,警方亦能有效控制其疾病所带来的治安问题,三方利益均不受损害。

表1 法国《公共卫生法》所规定的精神科治疗方式及其相应条件3根据法国《公共卫生法》(Code de la santé publique) 2018年1月5日修订版内容整理,4表中除“政府代表要求下治疗”的“启动条件”中两条为“或”之关系外,其余并列条件均为“且”之关系

5 扶贫济弱的社会保障制度

法国在1928年建立了全国医保制度,是世界最早的国家医保体系之一。目前,个人所有医疗支出的70%由覆盖全民的社会保障(Sécurité sociale)给付。其余30%个人也可通过参加非盈利的互助保险(mutuelle)获得覆盖。而对于重大慢性疾病(Affectation de longue durée,ALD)所产生的一切医疗费用,社会保障支付100%。目前法国社保的ALD 清单除包含高血压、糖尿病等躯体疾病外,还包含重大精神疾病如精神分裂症、双相情感障碍、复发性抑郁症、儿童孤独症等等,大幅减轻了精神疾病对个人的经济负担。

此外政府还提供各式各样的经济补助。比如,因病致残者可申请成年残疾人补助(Allocation aux adultes handicapé,AAH),每月最高819欧元(2018年 4月 1日新标准)(Caisse d’allocations familiales,2018)。失业者在觅得新职前可领取就业团结收入(Revenu de solidarité active,RSA),每月 545~1167欧元(2018年4月1日新标准)(Caisse d’allocations familiales,2018)。既往工作一年以上、因精神残疾无法继续工作者,可申请残退金,给付标准为之前薪水的30%~50%。再加上其他的补助(住房补贴、家庭补贴、社会民间机构提供的救助等等),基本生活可以保障。作为比较,笔者作为住院医师月薪不过1400欧元左右,可见补助力度之大。

6 全面关怀的医疗服务理念

法国的精神卫生服务强调全面关怀,重视改善患者生活环境、解决患者生活中的困难。

与中国“医生看病,家属包办其他”的情况不同,法国社会的老龄化、低婚姻率和个人主义生活方式造就了大量无亲可依、有亲不依的患者。对他们来说,料理个人生活、管理自身疾病常是巨大的挑战。面对这种情形,医生不能坐视不管。根据患者的个人需要和疾病严重程度,可以安排照料者、医护人员上门等。此外还有各式各样的特殊安置机构,如医疗化接待寓所(foyer d’accueil médicalisé,FAM)、专业化接待所(maison d’accueil spécialisée,MAS)等,为自顾无力的患者提供去路。

事实上,除了基本的照料和安置,患者教育、就业、家庭等各方面的困难,在法国都有大量政府部门或社会机构负责解决。国家与社会好比一部庞大的机器,照顾到患者生活的方方面面。精神科专业人员作为机器中的一环,对患者生活中的问题有积极介入的义务,而不仅仅是头痛医头地处理疾病本身。哪怕这部机器臃肿缓慢、远非完美,但当精神科医生发现失学、失业、贫困、家暴,就有责任联动机器中的其他环节,尝试解决问题。这是在法国从事精神卫生行业必须拥有的基本逻辑。

法国精神科对患者生活照顾之无微不至,在习惯中国医院工作方式的笔者眼中甚至已到了“多管闲事”的程度。比如,护理团队帮助处理住院患者的个人事务,在精神科属家常便饭。笔者所在科系曾有一住院患者孤苦伶仃,唯有鹦鹉作伴,住院期间护理团队竟安排人员轮流上门喂鸟。又比如,笔者曾为某患者物色一随访医生,当即被上级否决,原因是该患者年迈行动不便,而此医生诊所没有电梯,怎能指望患者坚持随访?笔者只得打遍电话,寻找离其住家不远、又配备电梯的私人诊所。此类事情令人哭笑不得,却恰恰反映了法国精神卫生全面关怀的理念之深。

7 总结

法国之于精神医学的河流,既是滥觞,亦是潮头。不论是精神卫生理论实践、机构设置、制度设计还是学科建设,均为世界领先,可谓是“历久弥新”。

被称为“现代精神病学之父”的比奈尔(1745-1826) 在Salpêtrière医院下令解除精神病人身上的锁链与镣铐(油画,Tony Robert-Fleury 绘 )

对于在河流中力争上游的中国,法国经验的借鉴意义不言而喻。但外国的月亮也有阴晴圆缺,再先进的模式也有局限与不足。法国历来的“大政府、大社会”模式,是建立在高昂的成本和巨大的代价之上的。对公平的强调,不可避免地伴随效率的牺牲。在人口老龄化、医疗价格上升、欧洲经历移民浪潮的当下,该模式的可持续性亦面临着愈来愈大的挑战。他国在效仿时,应分明利害,不可生搬硬套。

在当前国际学界英语国家相对强势的气候下,法国不是随波逐流,而是在本土经验与历史财富的基础上大胆创新,走出一条适应国情的道路。私以为国内同道在向外看时,不应唯英美马首是瞻,而忽略同样底蕴深厚的法国模式。更不应妄自菲薄,弃自身传统如敝屣。从这个意义上说,“独辟蹊径”或许就是法国模式给世界最大的鼓舞与启发。