中国经济“结构性加速”转向“结构性减速”源于产业结构吗?

——基于一个随机前沿模型的研究

2018-11-06王林辉

杨 博,王林辉,赵 景

(华东师范大学经济学院,上海200241)

一、引言

20世纪90年代之后,中国经济经历了两次加速:第一次加速为1990—1992年,GDP增速由1990年的3.8%骤增到1991年的9.2%,1992年又飙升至14.3%;第二次加速从2000年开始,经济步入新一轮加速阶段,经济增速由2000年的8.4%迅速恢复至2007年的14.2%,1990—2007年间平均经济增速为10.6%。然而,进入2008年后,中国经济增速下降为9.6%,低于1990—2007年的平均值,此后出现逐年下降态势。诸如2015年经济增速“破七”,低至6.9%,2011—2015年间平均经济增速仅为7.8%,远低于之前两次加速时期速度。中国经济增长前沿课题组将中国经济增速的这种变化称为“结构性加速”向“结构性减速”转变[1-2]。纵观全球经济发展历程,从结构性加速向结构性减速转变是许多国家经济增长过程中普遍出现的现象,如英国、法国、意大利和荷兰等国从20世纪60年代开始均发生经济减速现象:英国在20世纪70年代出现“英国病”,成为发达国家中最低经济增长率、最高通货膨胀率和最高贸易赤字的国家;法国在1980年有17375家公司破产,1980—1987年工业年均增长率仅为0.5%;意大利伊利、埃尼和埃菲姆三大国营公司1974—1984年连年亏损,政府对国营企业的巨额补贴导致1970—1982年意大利政府财政赤字占GDP比重由3.5%上升到11.9%;荷兰经济也在2000—2005年经历了短暂的萧条和复苏。袁富华使用Mitchell和Maddison的历史统计数据库,观察了12个发达国家长期经济增长轨迹,发现发达国家经济出现“钟形”增长趋势,20世纪70年代之后随着工业化和城市化的完成,发达国家普遍经历了经济增长减速阶段[3]。Maddison研究发现韩国20世纪80年代工业化完成之后经济增长动力丧失,1979—1988年GDP年均增长率达10%,而90年代GDP年均增长率下降到6.3%[4]。

为什么中国与相关国家会出现类似的结构性加速向结构性减速方向转变呢?许多文献尝试解释中国及其他国家经济增速经历的结构性变化原因。一方面,文献研究从生产要素视角入手。Jorgenson将经济增速变化归因于要素投入,使用修正后的索洛余值法发现劳动和资本要素投入对经济增长的解释力由52.4%提高到96.7%,如果计量足够精确,经济总产出几乎全部可以用总要素投入解释[5]。李玉红等认为,稳定的市场经济不同,转型中经济体的经济增速除要素投入外还受技术进步和企业演化导致的资源重新配置影响[6]。类似地,Fagerberg认为新兴产业技术进步是提高全要素生产率的主要因素,结构变化对经济增速的作用不明显[7]。与之相反,有学者认为由政府主导的工业化进程引起的结构性加速本身就蕴含着减速隐患,资本积累、劳动力增长和“干中学”效应都呈现为倒U型曲线,经济减速是由于经济逐渐发展到资本积累速度下降、人口红利消失和“干中学”技术进步效应消减的“三重冲击”叠加阶段,加之要素弹性逆转、制造业国内和国际市场的需求不足、技术创新能力不足等因素共同决定了中国经济增速的下滑趋势[1-2,8]。

另一方面,大量文献关注结构变化对经济增长的影响。产业结构是经济周期性变动的主要驱动力之一,很多学者尝试从产业结构演变视角解释中国经济“结构性加速”向“结构性减速”的转变。产业结构演变与经济增长的关系理论可以追溯到Lewis提出的二元经济模型。工业化过程中,在工业部门高劳动生产率决定的高工资吸引下,农业部门过剩的“零值劳动人口”流入工业部门,二元经济融合为一元经济,成为众多发展中国家经济加速的唯一途径[9]。Denison将二元经济论发展为“结构红利假说”,生产要素由生产率较低的部门流入较高部门时,整体经济总生产率超出部门生产率加权和的余额部分即是产业结构优化贡献[10]。Peneder认为由于技术进步和主导产业的依次更替使得资本和劳动等要素发生由低生产率部门向高生产率部门流动,从而带动社会生产率的提高[11]。Singh发现韩国制造业在1970—1980年期间受益于结构红利,而1981—2000年结构红利失效[12]。袁富华认为两次工业革命使得发达国家产业结构、城乡结构和人口结构发生变化,劳动力由生产率较低的农业部门涌入生产率更高的工业部门,而工业向服务业转变引起的劳动生产率降低作为经济减速的原因,可以解释85%的经济减速[3]。孙广生发现工业是经济增长最重要的驱动力,尤其是冶金工业、建筑材料及其他非金属矿工业、建筑业等重工业的景气波动与宏观经济景气波动有强烈相关性,宏观经济波动是各产业波动共同作用的结果,具有“风险分散”效应[13]。李玉红等将“结构红利假说”应用于产业内部,发现工业内企业淘汰过程使高效率企业占比增大,总生产率提高[6]。除此之外,产业结构变动还会影响社会的生产结构、投资结构和消费结构,从而决定经济增速的快慢。

伴随制造业产能过剩和经济结构转型,作为“就业压舱石”的中国服务业迅猛发展,第三产业相比第二产业比例不断攀升,在“十二五”末期第三产业已占据主导地位,产业增加值达到总产值的50.4%,服务业就业占比达42.4%。通常服务业发展具有高就业比重和低劳动生产率增长率特征,中国第三产业与第二产业比值不断加大使得中国面临结构性减速成为必然。日本与韩国等东亚经济体的经济增速在城镇化率达到70%之后才开始下滑,中国结构性减速的特殊性在于,经济减速发生在人均收入水平不高且城镇化率仅有57%的低水平阶段。如果在产业结构升级过程中急于求成,经济增速的持续下滑会对国民福利提高产生巨大影响。因此,重新审视中国经济结构性减速的原因,厘清产业结构对经济增速的动力效应和影响机理尤为迫切。现有文献多从单一视角,重点关注资本积累速度、人口红利变化和技术进步效应,从要素弹性逆转角度或从结构性因素考察技术效率。20世纪90年代以来,中国高等教育获得迅猛发展,人力资本投资迅速增加。同时,技术进步出现新的变化趋势。然而,现有研究并未重视新增要素与原要素的质量和生产效率差异,尤其缺乏从要素数量与质量双重维度考察要素弹性逆转和经济增速结构性转变的原因。基于此,本文将利用1990—2015年的省际面板数据,采用随机前沿分析框架,结合要素数量和质量双重维度及引入结构变量,分析其对要素弹性和技术效率的影响,并解释要素弹性逆转的成因,检验产业结构、城乡结构和区域结构与经济增长之间的关系,深入剖析中国经济由“结构性加速”向“结构性减速”阶段转变的原因,同时,进一步从产业结构高级化和合理化两个维度,分阶段考察产业结构变迁在经济“结构性加速”和“结构性减速”过程中对我国经济增速转变的动力效应,检验结构“红利假说”。

二、中国经济增长的趋势性特征

为观察中国改革开放以来经济周期波动情况和经济增速的发展趋势,本文根据中国1978—2016年GDP增长率数据绘制出GDP增长率HP滤波图,将经济增速发展变化分解为趋势成分和周期成分,从周期和趋势维度观察中国经济增速的阶段性特征,结果见图1。

图1 1978—2016年全国人均GDP增长率(%)HP滤波图数据来源:国家统计局数据库。

图2 1978—2016年中国全要素生产率变化率

图1将1978—2016年中国人均GDP增长率,用HP滤波图分解出趋势成分和波动成分,其中RESID表示波动项,HP表示趋势项。图1显示:(1)我国经济高增长趋势明显。改革开放以来,中国经济增长保持较高水平特征,1978—2016年平均经济增速为8.6%,经济增长率在大多年份保持在8%以上。虽然改革开放初期经济增速波动较大,但在20世纪90年代后波动幅度愈来愈小。从经济增速的趋势成分看出,1978—2007年中国经济一直保持稳步增长,其间经历1978—1985年、1990—1992年和2000—2007年三次持续的周期性加速阶段。(2)经济增长具有周期性波动和两阶段特征。在历经三个阶段高速增长后,2008—2016年经济增速出现明显下滑,尤其2012年经济增速成为1991年以来最低值,经济增速“破8”低于平均增长率,经济迈入“中速增长”阶段,其后经济增速连年下滑,2016年下降至6.1%。中国经济增速在1978—2007年处于上升期,而2008—2016年经济出现明显下滑趋势,即中国经济增速经历了2007年以前的加速阶段,以及2008年后的减速阶段。由图2可知,中国全要素生产率变化率与图1中人均GDP增长率变化率中的波动成分大体一致。

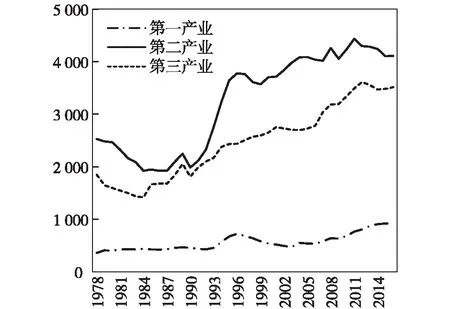

伴随经济增长,我国产业结构也出现阶段性特征。由于不同产业技术进步率和产业技术吸收能力差异,各大产业份额不断发生变化,在经济发展的不同阶段经历主导产业的依次更替,中国在经济增速变化的同时出现产业结构的变迁。图3为1978—2016年三大产业劳动生产率变化趋势,用产业实际GDP除以就业人口数表示。由图3看出,第二产业和第三产业劳动生产率远远大于第一产业,且其变化趋势基本一致,第二产业变动幅度更大,其劳动生产率始终高于第三产业。这从一个侧面反映出产业升级与经济增速的关系,当产业由第一产业为主升级为第二产业为主导时,由于第二产业劳动生产率大于第一产业,引起经济结构性加速,而当产业结构由第二产业向第三产业升级,且第三产业比重不断上升时,引起经济结构性减速。由图4可知,改革开放后,中国产业结构中第一产业比重呈现下降趋势,第二产业比重在波动中基本保持稳定,但2010年后下滑趋势明显,而第三产业比重一直保持稳步上升。观察第三产业与第二产业比值的发展曲线,第三产业相对第二产业比重在经历了90年代短暂下降后,基本表现为在波动中稳步上升。2008年以后,第三产业与第二产业比值上升幅度变大,2012年以后这一数值开始大于1,第三产业比重超过第二产业,鉴于第三产业劳动生产率始终低于第二产业,初步可以判定中国产业结构服务化,可能是经济由“结构性加速”向“结构性减速”转变的原因。

图3 1978—2016年三大产业劳动生产率(单位:元/人)数据来源:国家统计局数据库。

图4 1978—2016年三大产业占GDP比重

三、模型设定、指标选择与数据来源说明

(一)模型设定

1.随机前沿生产函数的设定

有别于传统生产函数反映特定要素投入水平下的平均产出,Farrell的前沿生产函数表示在特定技术条件和要素投入组合下,要素投入组合与最大产出即“前沿面”之间的函数关系,通过特定要素投入水平下实际产出与最优产出差距衡量生产效率[14]。参数型随机前沿生产函数既可以反映样本的统计特性,又能较好地拟合实际数据。为探寻中国经济“结构性加速”和“结构性减速”的原因,本文构造如下随机前沿生产函数:

Yit=F(Kit,Lit,Qit,Hit)exp(vit-uit)

(1)

(2)

2.引入产业结构、城乡结构与区域结构变量

产业结构和城乡结构调整将影响生产要素在不同产业部门间的流动,改变要素产出弹性α、β、γ和δ,使得生产效率发生变化,从而影响经济增长。此外,中国地域差异明显,东部、中部和西部要素资源禀赋、技术水平和主导产业差异较大。本文将产业结构、城乡结构与区域结构变量引入随机前沿生产函数中,设定:

α=α0+α1x1+α2x2+α3x3+α4x4+α5x5

(3)

β=β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+β5x5

(4)

γ=γ0+γ1x1+γ2x2+γ3x3+γ4x4+γ5x5

(5)

δ=δ0+δ1x1+δ2x2+δ3x3+δ4x4+δ5x5

(6)

其中,xj(j=1,…,5)表示结构变量,依次代表产业结构变量ind2/1和ind2/3,城乡结构变量urban,区域结构虚拟变量中的东部地区area1和中部地区area2。

把(3)—(6)带入(2)生产函数中,两边取对数可得:

(7)

3.技术非效率影响因素

基于此,本文将技术效率函数模型设定如下:

其中,xit表示产业结构、城乡结构与区域结构;mark表示各地区市场化水平,fi表示各地区金融深化程度,pub表示各地区政府支出规模,open表示各地区对外开放程度。

(二)指标设计和数据说明

本文使用1990—2015年26年的中国省际面板数据进行分析,由于重庆市1997前年份数据缺失,本文将重庆市与四川省合并为川渝地区,剔除西藏,最终确定29个省及地区共754个观测值进行研究。各指标选取和数据来源如表1所示。

表1 变量指标和数据说明

经济产出Y使用国内生产总值进行衡量,单位为亿元,根据模型化简结果进行对数处理。数据来源于历年《中国统计年鉴》。资本要素投入K,选取各省历年资本存量为衡量指标,本文采取张军等[16]的方法,估算出基准年资本存量后使用永续盘存法按不变价格计算得出,单位为亿元,计算公式为:Kit=kit-1+(1-δ)Iit。其中i表示第i个省,t指第t年;当年投资I使用固定资本形成总额表示,并使用固定资产投资价格指数进行平减,各省及地区固定资本形成总额的经济折旧率δ取值为9.6%,数据来源于《中国统计年鉴》及各省年鉴。劳动投入L使用各省及地区历年就业人员年末人数衡量,单位为万人,数据来源于各省区市统计年鉴。资本质量Q由各省建筑安装工程固定资产投资价格指数与设备工器具购置固定资产投资价格指数的比值确定,数据来源于《中国统计年鉴》。人力资本H使用平均受教育年限作为衡量指标,将未受过教育、接受小学教育、初中教育、高中教育和大专及以上教育年限分别设定为0、6、9、12和16年,就业人员中不同受教育程度所占比重与教育年限相乘得出各省历年平均受教育年限,数据来源于《中国人口和就业统计年鉴》。产业结构选取ind2/1和ind2/3两个指标,分别用各省历年第二产业增加值与第一和第三产业增加值的比重来衡量,数据来源于《中国统计年鉴》。城乡结构urban使用各省非农业人数与农业人数比重表示,数据来源于各省统计年鉴。区域结构area使用虚拟变量,将29个省(自治区、市)分为东部地区、中部地区和西部地区,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市),中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省,西部地区包括内蒙古、广西、川渝、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆10个省(自治区、市)。市场化程度mark使用樊纲等《各地区市场化相对进程报告》计算的市场化程度表示[17-18],缺失年份数据使用自回归方法补充。金融深化程度fi使用金融机构年末存贷款总额与地区GDP比值衡量,数据来源于各省统计年鉴。政府支出规模pub使用政府财政支出减科教文卫等公共性支出后的金额表示,并使用GDP平减指数进行价格处理,单位为亿元,数据来源于《中国统计年鉴》及各省(自治区、市)统计年鉴。对外开放程度open使用各省进出口总额与地区GDP比值衡量。所有数据均以1990年作为基年进行价格平减处理。

表2 Chenery[19]工业化进程中的劳动生产率标准

四、经济增长“结构性加速”与“结构性减速”的动因

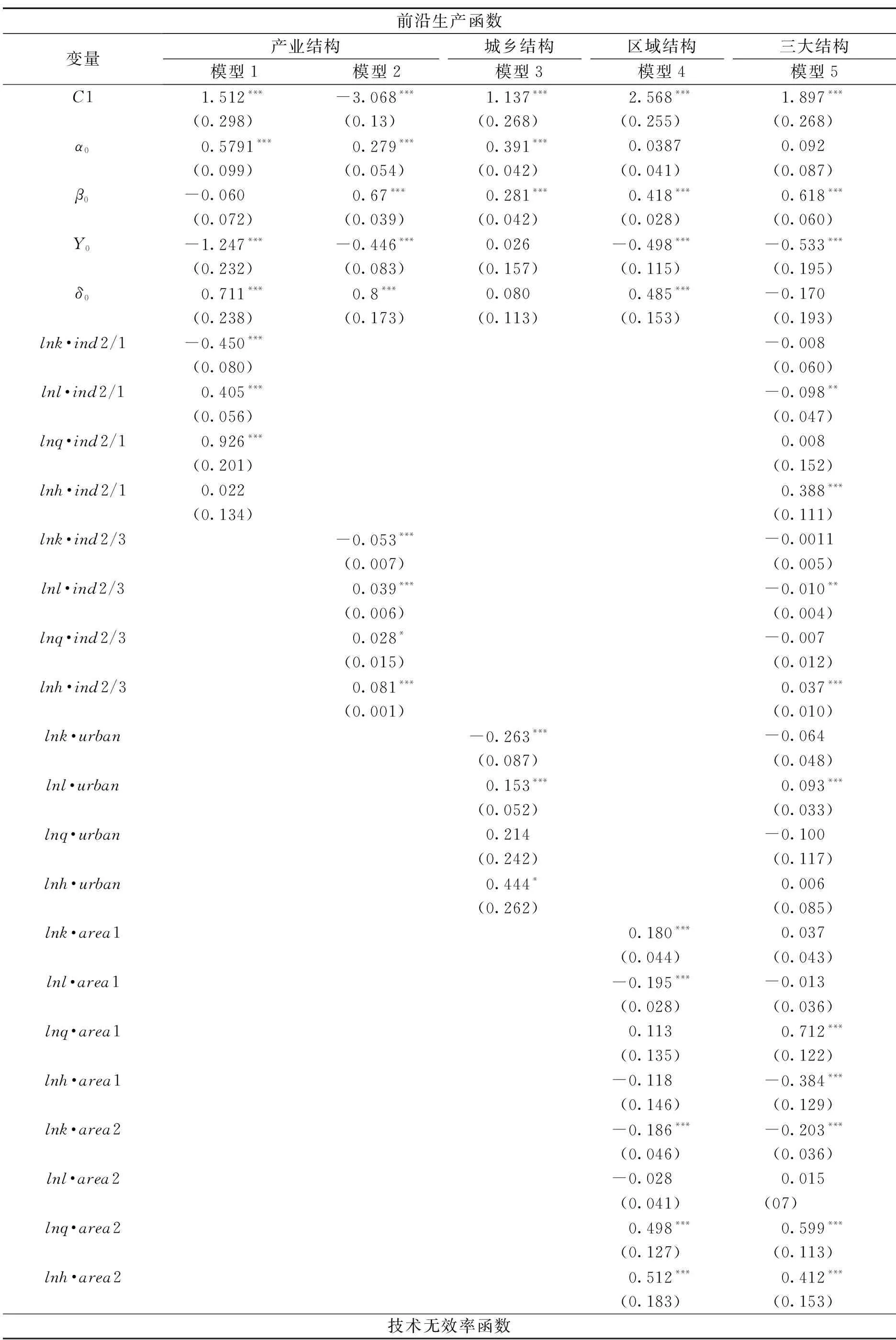

根据上文设定的计量模型,本文使用Frontier 4.1软件对模型进行回归。已有文献研究技术效率影响因素往往采用“两步法”,在第一步使用MLE方法估计技术效率时假设要素投入与技术效率影响因素不相关,若二者存在相关性可能导致极大似然参数估计值有偏。此外,第一步假设无效率项独立同分布,而在第二步中,无效率项被设定为一系列影响变量的函数,与第一步假设矛盾。因此,本文使用Battese和Coelli提出的“一步法”估计技术效率的影响因素[22],在测算无效率项的同时考虑外生影响因素的作用,从而避免“两阶段假设矛盾”。为考察结构因素对经济增长的独立作用和综合作用,本文先将结构变量分别引入到模型,再一并引入到模型进行回归;同时,既考虑结构变量对技术效率的影响,也考虑其对要素投入数量与质量弹性的影响,回归结果见表3。其中,sigma2表示复合残差方差,gamma为方差比,即生产无效率项的方差在复合残差方差中的比重,用来表示实际产出由生产无效率引起的偏离前沿产出的部分,其值越接近于1,表示随机前沿模型设定越合理。

(一)全阶段经济增长影响因素检验

表3中前沿生产函数中要素与产业结构变量的交叉项表示产业结构对要素产出弹性的作用。模型1和模型2结果均显示ind2/1和ind2/3的增大能够显著促进劳动力L、资本质量Q和劳动质量H三种要素的产出弹性,而对资本K的产出弹性有抑制作用。究其原因,可能在于随着中国制造业迅速发展壮大,增加了对资本与劳动的需求,特别对高质量的生产要素需求更高,使得劳动质量和资本质量的产出弹性变大。但是,中国第二产业的迅速发展伴随着国内外资本的大量涌入,由于边际效应递减,资本倾倒式的过量投入引起资本产出弹性减小。表3技术无效率函数中,模型1的产业结构变量ind2/1系数显著为负,模型5将三大结构变量同时加入回归中其系数仍显著为负,表明技术无效率项随ind2/1数值增大而减小,即第二产业相对第一产业比重越高,技术效率越高。中国“产业结构工业化”进程中第二产业取代第一产业成为主导产业有利于经济增长,也显著提升技术效率。模型2技术无效率项中ind2/3系数为负,但不显著,模型5将三大结构变量同时加入回归中其系数由-0.008变为-0.024,且在1%水平下显著,表明第二产业相对第三产业比重越高,技术效率越高。20世纪90年代以来,技术进步引起的农业生产机械化释放出更多剩余劳动力,涌入第二产业和第三产业,第二产业高劳动生产率使得技术效率逐渐提升。特别是随着科学技术革命的突破,第二产业向知识技术密集型产业方向发展,劳动力分工专业化程度更高,企业之间协作能力更强,蓬勃发展的新兴制造业技术含量更高,有利于提升经济效率,即“产业结构工业化”使得经济增速加快。当产业结构由第二产业向第三产业转变的“服务化”使技术效率下降,即“产业结构服务化”进程中服务业生产效率的提升低于工业,引发经济“结构性减速”。因此,我们认为产业结构由“工业化”向“服务化”变迁可能是经济“结构性加速”向“结构性减速”转变的原因。

模型3在技术无效率函数中,城乡结构urban系数显著为负,说明城市化对技术效率具有显著提升作用。截至2017年初,中国常住人口城镇化率平均为57.35%。随着城市化的进程加快,人口与资本等生产要素从低生产率的农村地区向高生产率的城镇地区转移与集聚,降低了经济生产和分配活动中的交易费用,技术效率得以提升,经济增速加快。城市化对要素产出弹性的作用类似于工业化,其作用系数方向基本相同。但模型3的gamma值为0.363,表明城乡结构的变化引起的技术效率变化,并不是随机前沿模型合成误差项的主要成分,也不是引起经济增速波动的主要因素。将三大结构变量同时加入模型后,“产业结构服务化”ind2/3系数变显著,而城乡结构urban系数由负转正,说明产业结构与城乡结构对经济增长的作用不相协调。模型4技术无效率函数中东部地区area1系数在1%显著性水平下为-0.938,中部地区为-0.702,说明东部地区技术效率更高,但二者相差不大,区域结构对技术效率作用不明显。模型4中东部地区资本和资本质量产出弹性为正,劳动和劳动质量产出弹性为负,说明东部地区资本配置效率更高而劳动生产效率更低。中部地区资本质量和劳动质量对经济的正向作用较大,资本数量和劳动数量作用为负。

表3 1990—2015年全阶段经济增长影响因素的检验结果

续表3:变量产业结构城乡结构区域结构三大结构模型1模型2模型3模型4模型5C21.710***0.0640.995***1.742***2.096***(0.201)(0.565)(0.094)(0.105)(0.217)ind2/1-0.488***-0.254***(0.118)(0.098)ind2/3-0.008-0.024***(0.021)(0.002)urban-0.168***0.034***(0.067)(0.007)area1-0.938***-0.885***(0.091)(0.084)area2-0.702***-0.584***(0.084)(0.076)mark-0.0120.009-0.1***0.0030.013(0.014)(0.213)(0.012)(0.013)(0.012)fi0.2189***0.0150.23***0.1799***0.048*(0.035)(0.077)(0.038)(0.024)(0.029)pub-0.018***-0.002-0.028***-0.020***-0.016***(0.001)(0.003)(0.002)(0.001)(0.001)open-4.714***0.0780.829***-0.628-0.374(0.521)(0.182)(0.318)(0.424)(0.331)残差估计Sigma20.1320.1040.0200.1080.665gamma0.9520.0440.3630.9920.974Log似然函数值-105.280-194.104129.83423.81521400000LR单边检验值408.71318.369221.119489.0730.450样本数754754754754754截面数2929292929年数2626262626注:*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平,依据双尾检验和Frontier4.1t值确定,以下同理。

模型5技术无效率函数中金融深化程度fi系数显著为正,而政府支出规模pub系数显著为负,说明金融深化抑制了技术效率的提升,由于金融深化使得间接融资比重过高,银行积聚了过多金融风险,且金融机构存在资金效率低下、风险管理水平不高等隐患使得金融深化程度对技术效率有抑制作用,而政府支出规模的加大可以提高技术效率从而促进经济增速的提高。市场化程度mark和对外开放水平open的作用效果不明显。

(二)产业结构对经济增长的阶段性贡献特征

上文检验过程中可知城乡结构的变化并不是技术效率演变的主要诱因,区域虚拟变量虽然在模型中显著,但只能表明我国技术效率存在地区差异,且在2008年前后,我国区域经济结构并未发生明显变化,因此这部分对于经济增长阶段性规律探究中,我们重点关注产业结构。依据上文对经济增速的衡量,本文将1990—2015年分为1990—2007年增速阶段和2008—2015年减速阶段两个阶段,以考察产业结构在中国经济“结构性加速”和“结构性减速”阶段发挥的不同作用,回归结果见表4。

表4 增速阶段和减速阶段产业结构贡献的检验结果

在增速阶段,模型1前沿生产函数中的产业结构ind2/1与要素投入的交互项考察了产业结构对要素产出弹性的影响。其中,lnk·ind2/1和lnh·ind2/1系数为负,而lnl·ind2/1和lnq·ind2/1系数为正,说明对于资本要素投入来说,由第一产业向第二产业升级的工业化主要提升了资本要素质量Q的产出弹性,而不是提升了资本K本身的产出弹性,而对于劳动投入要素来说,工业化促进了劳动力L的产出弹性,而对劳动力质量H的产出弹性有负向影响。究其原因,可能因为增速阶段中国工业化进程伴随着大量兴建基础设施建筑,提高了资本质量产出弹性,而随着工业化的快速发展,农民工大量涌入就业市场,对劳动力产出弹性有正向作用,但对劳动力质量提升作用不大。模型1技术无效率函数中产业结构变量ind2/1系数为负,说明ind2/1对技术效率产生显著正向作用,即第二产业比重相对第一产业越高,技术效率越高,经济增速越快。20世纪90年代工业企业技术水平大幅提高,轻工业在外部需求拉动下迅速发展,工业发展呈“轻型化”特征;进入21世纪地方基础设施建设对重工业产品需求增加,工业结构呈现“重型化”趋势,工业内部反复的结构优化和调整为工业生产注入了活力,重工业与轻工业发展更加协调,极大提高了第二产业生产效率。可见,增速阶段中国由第一产业向第二产业转变的产业结构工业化成为经济“结构性加速”的最重要原因。模型2产业结构ind2/3与要素投入的交互项中,lnk·ind2/3系数为负,lnl·ind2/3、lnq·ind2/3和lnh·ind2/3系数均为正,说明增速阶段由第二产业向第三产业转变的“产业结构服务化”对资本产出弹性有促进作用,而对劳动要素L、资本质量Q和劳动质量H产出弹性产生负向影响。模型2技术无效率函数中产业结构变量ind2/3系数为正,说明增速阶段第二产业向第三产业转型升级有利于技术效率提高。但模型2中gamma值为0.489,与模型1中的gamma值为0.989相比较小,说明表征“产业结构服务化”的变量ind2/3引起的技术无效性变化并不是随机前沿模型合成误差项的主要成分。此阶段服务业经历了起始期和加速期,但并未成为主导产业,服务业对高端技术的需求提高了技术效率,是产业迈向中高端的助推器,此时期的产业结构服务化虽有利于经济增速的加快,但不是主要诱因。

在减速阶段,从前沿生产函数系数估计看出,产业结构ind2/1对要素产出弹性的影响变弱,仅有lnq·ind2/1系数显著为正,说明此阶段的工业化仅提高资本质量的产出弹性,且lnq·ind2/1系数值为0.269,其作用远低于增速阶段的0.440,说明近些年中国第二产业内外需疲软,存在产能过剩问题,产业结构工业化对要素产出弹性的作用减弱。表明,产业结构不仅影响技术效率,也与要素耦合共同作用于要素产出弹性,是要素产出弹性发生逆转的主要原因。技术无效率函数模型3中产业结构变量ind2/1系数显著为负,表明此阶段已步入深度工业化时期,第一产业向第二产业的转变对技术效率的提高仍有显著促进作用,有利于经济增速的加快。模型4中产业结构ind2/3对要素产出弹性系数的影响类似于ind2/1,即与资本耦合共同使资本产出弹性系数下降。技术无效率中ind2/3系数显著为负,且gamma值提高到0.999,明显有别于模型2,说明自2008年以来,第三产业在国民经济中的比重迅速提升,第三产业相对第二产业比重越高,“产业结构服务化”程度越高,但由于第三产业生产率水平和提升速度低于第二产业,其比重越高越抑制技术效率的改善,即“产业结构服务化”是近年来经济“结构性减速”的最重要原因。

为研究增速阶段到减速阶段各要素产出弹性变化,本文将回归结果中各个要素的弹性系数加总,得到产业结构变动下的各生产投入要素产出弹性,考察资本、劳动、资本质量和劳动质量的产出弹性系数的变化,计算结果如表5所示。

表5 增速阶段和减速阶段生产要素产出弹性系数

从表5结果可知,各生产投入要素中,资本、劳动和劳动质量在减速阶段产出弹性均低于增速阶段,分别下降0.062、0.072、1.251,仅有资本质量这一要素的产出弹性得到提升。“结构减速”阶段要素产出弹性与“结构性加速”阶段相比有所下降,不利于中国经济的深化改革和持续稳定的发展。产业结构工业化进程中,资本和劳动要素所能释放出的产出空间已被充分利用,因此随着“产业结构服务化”的进程推进,资本与劳动产出弹性下降。就劳动要素而言,中国近年来面临人口红利消失的问题,劳动力要素结构发生明显变化。2012年适龄劳动人口由2011年的92543万人减至92198万人,减少了345万,2013—2016年每年分别减少了244万、371万、487万和349万人,60—64周岁劳动力比例逐年增大。表明,中国依靠人口红利和要素驱动经济增长的时期已经结束,提高经济增长势必需要要素质量的提升和效率的改善。

五、产业结构高级化与合理化贡献检验

经济体的产业结构变迁具有产业结构高级化和产业结构合理化两个维度,本文先分别考察产业结构高级化TS和产业结构合理化TL对技术效率和经济增速的影响,再对二者的综合作用进行探讨,并将1990—2015年这一时期分为增速阶段和减速阶段分别进行回归,以考察产业结构高级化和合理化在不同经济增长阶段中的异质性作用,回归结果见表6。

产业结构合理化指数TL数值越大,产业结构越不合理。若TL系数为正,则表明产业结构合理化对无效率项有抑制作用即对经济增长效应为正;TL系数为负,则表明对经济增长有抑制作用。在经济增速阶段,模型1技术无效率函数中产业结构高级化TS系数为-0.027,但不显著,模型2中产业结构合理化TL系数在1%水平下显著为正,为1.306,模型3中同时加入产业结构高级化和合理化指标,各变量的系数方向、大小和显著性均未发生较大变化。说明在增速阶段,产业结构高级化和合理化均对技术效率和经济增长有促进作用,但产业结构高级化作用不明显,高经济增长速度主要来源于产业结构合理化带来的结构性红利。改革开放后农村实行家庭承包责任制后充分调动了农村劳动力的生产积极性,劳动生产率得以提高,结余了大量剩余劳动力,而之后第二产业内部结构改造以及个体经济和乡镇企业的崛起为这些剩余劳动力提供了就业岗位。加入WTO之后,中国制造业在需求拉动和竞争驱动中迅猛发展,吸收大量先进技术,劳动生产率显著提升,生产要素在各大产业内有效配置。也就是说,在经济“结构性加速”阶段,第一产业向第二产业升级使得产业结构合理化加强,要素资源配置更加合理,产业结构合理化TL对经济增长加速具有明显促进作用。

在减速阶段,模型4无效率技术函数中产业结构高级化TS系数在1%显著性水平下为-0.135,模型5中产业结构合理化TL系数在1%显著性水平下为-0.808,模型6中将二者同时加入,系数的方向和显著性均未发生变化。说明在减速阶段,产业结构高级化对技术效率具有促进作用,而产业结构合理化对技术效率有抑制作用,经济“结构性减速”主要是由产业结构合理化引起的。产业结构越趋于均衡化和合理化,技术效率越低,经济增长越慢。说明在减速阶段,三大产业之间保持均衡增长反而会抑制技术效率的提升。干春晖认为产业结构合理化对经济增长的作用不仅取决于它本身,还与经济增速等外部环境有关[20]。在经济增速阶段,产业结构合理化能够使经济保持稳定均衡增长,而在经济减速阶段,技术效率的提升主要依靠产业结构的高级化,产业结构合理化未能发挥正向促进作用。其原因在于,在工业化中后期,第二产业劳动生产率大致趋于稳定,居民对工业消费品需求逐渐饱和而呈下降趋势,生产要素转而流向第三产业。而第三产业对生产要素的需求逐渐“软化”,更强调生产的科技性、知识性和专业性。产业结构合理化所能带来的增长红利空间收窄,对生产率的作用逐渐让位于高级化。根据模型7中全阶段回归结果,在长期经济发展中,产业结构高级化和合理化均会显著促进技术效率的提升,且产业结构合理化TL系数数值远大于产业结构高级化TS,表明相对于产业结构高级化来说,产业结构合理化与经济增速之间的关系更加紧密和稳定,对经济增速发挥的作用更强,这一结论与干春晖等[21]结论一致。中国服务业的恢复与发展虽然起始于20世纪70年代,但发展水平仍不高,对经济驱动力不足,这也是产业结构高级化对经济增长作用较弱的原因。经济增长在很大程度上受益于产业结构合理化引起的“结构性红利”,资源的合理和有效配置比单纯实行倾倒式投资更有益。从模型1—7回归结果可以看出,市场化程度、政府支出规模和对外开放程度的提高都会使得技术效率提升、经济增速加快,而金融深化对经济增长有抑制作用。

表6 全阶段、增速阶段和减速阶段产业结构高级化和合理化对经济增长影响

六、结论

现有关于经济增长结构性变化成因的研究,多从单一要素投入视角解释中国经济增长的结构性变化原因,缺乏从要素数量与质量变化角度,综合考量要素弹性逆转的结构性成因,以及结构性因素对技术效率的影响等的研究。本文利用1990—2015年的省际面板数据,采用随机前沿分析框架,从要素数量和要素质量双重维度,引入产业结构、城乡结构和区域结构,分析其对要素弹性和技术效率的影响,解释要素弹性逆转的成因和验证结构红利假说。结果表明:

(1)产业结构是引起经济增速变化的原因,“产业结构工业化”诱致经济“结构性加速”,而“产业结构”服务化导致经济呈现“结构性减速”特征。若将经济阶段划分为增速阶段和减速阶段,两阶段检验结果表明,产业结构作用阶段性特征明显。在经济增长的增速阶段,“产业结构工业化”有助于提高技术效率,但服务化作用有限;在经济结构性减速阶段,技术效率的下降主要归因于“产业结构服务化”。同时,结构性因素一方面以改变技术效率方式作用于经济增长,另一方面与要素耦合改变要素产出弹性,其中经济减速阶段与加速阶段相比,资本、劳动和劳动质量产出弹性系数分别下降0.062、0.072、1.251,而产业结构变化是要素产出弹性发生转变的主要因素。当然,市场化程度、金融深化程度、政府支出规模和对外开放程度均对技术效率和经济增长产生一定影响。(2)产业结构高级化和合理化对经济增长的影响阶段性特征突出。一般而言,产业结构高级化正向促进经济增长,新兴产业生产率更高且发展速度越快,结构高级化迅速提升整体经济的生产效率。而产业结构合理化对经济增长的作用不仅与自身有关,也与经济增速外部环境有关。在经济加速阶段,产业结构合理化有利于经济稳定均衡增长,在经济减速阶段,技术效率的提升主要依靠产业结构的高级化,产业结构合理化未能发挥正向促进作用。这在于,在工业化中后期,第二产业劳动生产率大致趋于稳定,居民对工业消费品需求逐渐饱和而呈下降趋势,生产要素转而流向第三产业;而第三产业对生产要素的需求逐渐“软化”,更强调生产的科技性、知识性和专业性。产业结构合理化所能带来的增长红利空间收窄,对生产率的作用逐渐让位于高级化。