广西苍梧5.4级地震抗震救灾行动及灾害特征

2018-11-06蒙陆斌谭劲先刘华贵

蒙陆斌 谭劲先 刘华贵

引言

2016年7月31日广西梧州市苍梧县发生5.4级地震。此次地震是广西1970年有仪器记录以来最大的陆地地震。地震造成广西大部分地区和广东、湖南部分地区震感强烈,广西梧州、贺州2市3县(区)8个乡镇受灾,社会影响广泛。灾区面积1160平方公里,受灾人口达2.55万人,直接经济损失10204万元。

1 地震基本情况

1.1 震情

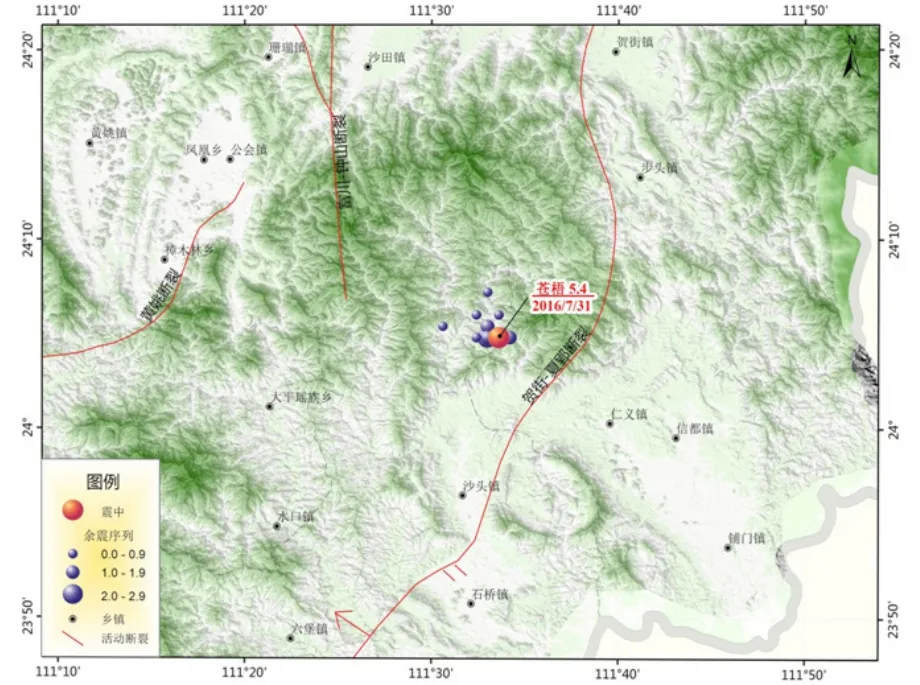

2016年7月31日17时18分10秒,广西苍梧县沙头镇(东经111.56°,北纬24.08°)发生5.4级地震,震源深度10公里。震中位于苍梧县沙头镇与贺州市仁义镇交界。据广西地震台网测定,截至2016年8月14日10时,共记录到余震13次,其中ML2.0-2.9级1次,ML1.0-1.9级4次,ML0.0-0.9级8次。

1.2 灾情

此次地震灾情主要涉及梧州市苍梧县沙头镇、贺州市八步区仁义镇、步头镇等9个乡镇,灾区面积1160平方公里,共造成梧州、贺州两市受灾人口2.55万人,紧急转移安置2067人;倒塌房屋5户10间,严重损坏房屋7户13间,一般损坏房屋1626户3251间;农作物受灾面积80.6公顷,其中成灾45.6公顷,绝收1.4公顷;直接经济损失10204.41万元,其中家庭财产损失1443.57万元,基础设施损失6060.03万元,公益设施损失2022.81万元,工矿企业损失495.7万元,农业损失182.3万元,地震未造成人员伤亡。

图1 广西苍梧5.4级地震余震系列分布图

1.3 自然环境与地震地质背景

此次地震震区位于广西东北部,涵盖梧州市苍梧县北部和贺州市八步区南部,以山区为主,山区面积约占70%;地势南北两侧高,中间低,北部为大桂山余脉,以海拔500米以上中低山为主;属亚热带季风气候区。

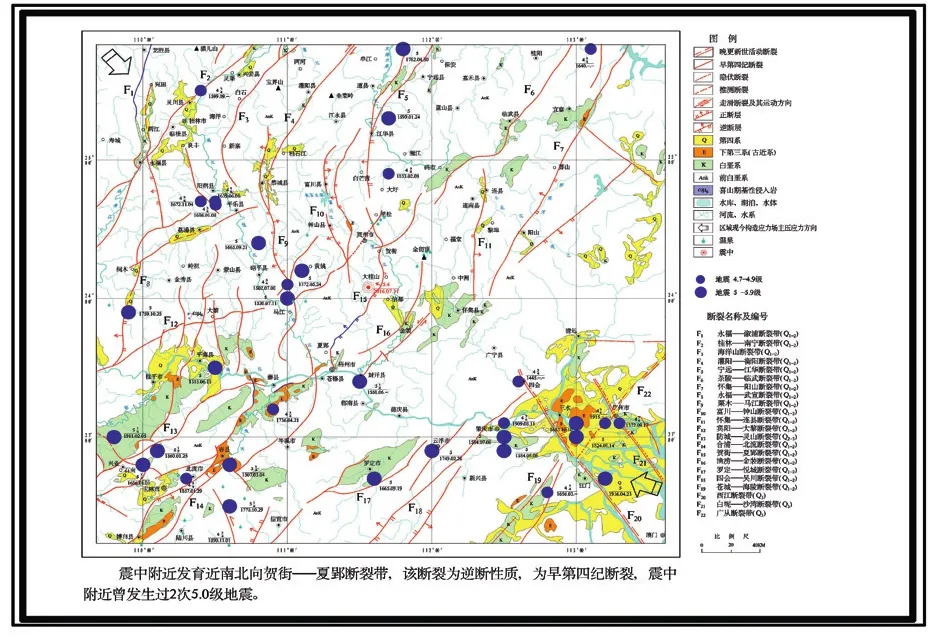

震区处于华南褶皱系(Ⅰ级)的湘桂褶皱带(Ⅱ级)的南部,区内发育有北东向-北东东向、北西向-北北西向和近南北向多组断裂,其中北北东向的贺街-夏郢断裂为本区主体构造。断裂总长约110km,总体走向20°~40°,呈舒缓波状,断面倾向北西,为逆冲断层。断裂带宽约十余米至数十米,重力、航磁异常明显。

图2 广西苍梧5.4级地震构造及历史地震分布图

2 抗震救灾行动

2.1 各级政府决策部署

2016年7月31日广西苍梧县发生5.4级地震发生后,党中央、国务院高度重视,国务院副总理、国务委员、公安部长等主要领导分别作出重要指示批示,要求尽快了解灾情、人员伤亡、财产损失情况,抓紧分析震情,加强舆论引导,做好各项抗震救灾工作。中国地震局、自治区人民政府和梧州市、贺州市人民政府立即启动地震应急Ⅲ级响应,并与自治区地震局、梧州市、贺州市抗震救灾指挥部进行视频连线,共同研究部署抗震救灾工作。各相关单位赶赴灾区开展抗震救灾工作。

自治区党委、政府第一时间落实中央领导的指示精神,及时部署抗震救灾工作:一是要求自治区有关部门和梧州、贺州市立即组织力量核查灾情,把保护人民群众生命安全放在首位,切实做好受灾群众转移安置和伤员救治工作;二是做好震情分析监测和预报预警工作,并密切关注4号台风可能过境我区带来的影响,严防发生次生灾害;三是做好震情信息发布,保证抗震救灾和抗台风防汛工作有序进行,维护灾区社会稳定和民心安定。震后当天晚上,自治区政府副主席第一时间赶到自治区地震局组织召开自治区抗震救灾指挥部紧急工作部署会,民政、交通、国土、武警、水电武警、住建、水利、电力、气象等成员单位参加会议。梧州、贺州两地各级党委政府迅速组织人员进村入户,了解收集灾情、妥善安置受灾群众,排查排除险情,在做好抗震救灾的同时还按照自治区党委政府的要求,扎实做好防台风、防地质灾害的各项防范工作。

2.2 自治区抗震救灾指挥部各成员单位的抗震救灾行动

地震发生后,自治区地震部门第一时间以《防震减灾要情》向自治区党委、政府、人大、政协速报震情。经自治区政府同意立即启动自治区地震应急Ⅲ响应,组织召开自治区抗震救灾指挥部有关成员单位紧急会议,成立抗震救灾指挥机构开展震害预评估、震情趋势判定、灾害调查、烈度评定、流动监测、科普宣传等地震应急处置。

自治区民政部门要求梧州、贺州两市民政局立即组织县乡民政干部深入相关乡镇查看灾情,紧急下拨自然灾害生活救助资金、蚊帐、毛巾被和折叠床等救灾物资,协助做好受灾群众转移安置工作。教育部门安排各级教育系统做好震后校舍安全排查工作,转移在校师生,停止在建基建项目,派出工作组对灾区开展指导核实,对部分学校校舍、围墙等附属设施出现开裂进行加固维修。住建部门组织梧州、贺州住房城乡建设委(局)开展震后房屋建筑安全应急评估分析工作。国土部门派出专家组赴梧州、贺州灾区开展地质灾害调查、排查等工作,督查与防范地震及台风“妮妲”引发地质灾害风险。交通运输部门派出工作组核实公路桥梁、港口码头、运输车辆、人员受灾情况,及时处理影响交通的公路障碍物,做好应急值守和安全防范工作,上报和反馈突发事件信息。水利部门派出工作组赶赴灾区检查指导,对震区125座水库进行排查除险,做好水库安全巡检工作。气象部门严密监控台风“妮妲”对震区的影响及移动线路,为抗震救灾指挥决策服务。农业部门核查灾区农作物受灾情况,指导灾区群众开展抢收抢种工作。铁路部门启动地震灾害Ⅳ级应急响应,紧急停靠南广高铁、益湛铁路等经过震区的74列动组列车和7列普通客车,并迅速组织人员检查设备设施,排除安全隐患。公安、地震等部门及时发布权威信息和警示,刹住了地震谣言和不实照片视频传播,稳定民心。广西保监局启动保险业突发事件应急预案,组织多家保险公司迅速派出人员,做好查勘理赔及灾后救助工作,本次地震保险行业共计接报案件数1724件,报损金额超过300万元,为地震受损农房理赔打好基础。通信管理部门组织梧州、贺州中国电信分公司抢修3县(区)10个中断的移动通信基站,受损的基站和接入网点得以抢通恢复。广西电网公司部署梧州、贺州供电局派出巡线人员加强对辖区电力设施展开巡查,重点对变电站所电气设备、重点线路负荷、通讯自动化、线路杆塔、站所建筑等方面进行设备缺陷和安全隐患进行排查,及时掌握灾后电网运行信息。公安、消防、武警部队等紧急救援部队迅速组织专业救援力量赶赴灾区开展治安巡查、排险除患、搭建帐篷、转移群众等抗震救灾工作。广西测绘地理信息局于震后当晚派出应急小组16人次赶赴灾区开展震后影像航拍工作等。

此次抗震救灾中,由于各级党委、政府及部门应急行动迅速、处置高效有序、群众转移安置有力、信息舆论引导深入,灾区的社会秩序井然,群众生产生活很快恢复稳定。

2.3 地震系统的抗震救灾行动

中国地震局震后第一时间向国务院报告,启动地震应急Ⅲ级响应,派出中国地震局震灾应急救援司、地球物理研究所、地震预测研究所、地震应急搜救中心和广西、广东、湖北、湖南、陕西、浙江等10个单位应急技术专家共130余人紧急赶赴灾区,开展震害预评估、震情趋势判定、灾害调查、烈度评定、流动监测、震情趋势判定、科普宣传等地震应急处置,协助和指导地方政府和地震部门开展现场抗震救灾工作。

2.3.1 成立地震现场联合指挥部

地震现场应急队到达震区现场后,在苍梧县沙头镇政府组建地震现场联合指挥部,及时召开现场工作会议,向地方党委、政府通报震情灾情趋势,提出工作意见建议:一是成立地震现场联合指挥部,下设5个工作组,即协调秘书组、灾害调查组、地震监测组、宣传报道组、应急保障组,统一协调部署抗震救灾工作;二是在震区架设地震流动监测台站,严密监控震区地震趋势;三是对灾区进行灾害调查及烈度评定;四是开展地震科普及次生灾害避险常识宣传,稳定灾区民心。五是组织召开新闻发布会,向社会公布抗震救灾进展、地震烈度分布图等情况,为灾区的社会稳定、抗震设防、经济建设、灾区恢复重建规划等提供服务及科学依据。六是组织召开地震灾害情况会商,核查、汇总地震灾害损失情况。

2.3.2 震情监视和趋势判定

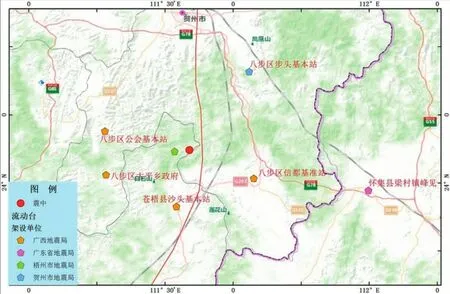

地震监测组在震区架设7个地震流动监测台站,与震中100公里范围内原有4个固定地震观测台站(昭平、贺州、梧州、钟山)组成高密度的震区地震监测台网,密切监测震情,搜集震源机制,分析余震活动及历史地震资料,对震情发展趋势进行实时综合判定。

2.3.3 灾害调查和烈度评定

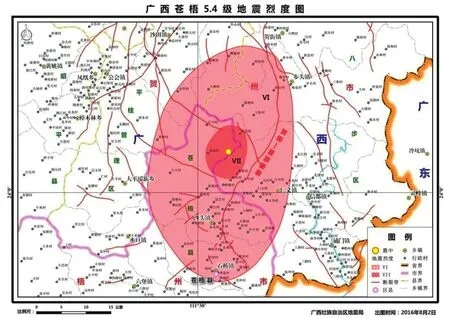

地震现场灾害调查将震区划分为12个调查区,分派12个现场灾害调查小组深入灾区15个镇(乡)85个村(屯)146个居民抽样点进行烈度评定及灾害调查,使用地震应急现场调查终端和多旋翼无人机开展烈度评定与灾害调查工作。震后3天,完成灾区1县2区共45个行政村的房屋建筑基础资料分析处理,15份灾情速报的统计分析,划定烈度分布和灾区范围,并召开新闻发布会,向社会公布地震烈度分布图。组织召开地震灾害损失情况会商会,会同自治区民政厅核查、汇总地震灾害损失情况,报送中国地震局和自治区党委、政府,为灾区抗震设防、经济建设、灾区恢复重建规划等提供科学依据。

2.3.4 新闻报道和防震减灾科普宣传

地震发生后,自治区地震局与自治区党委、政府及防震减灾工作领导小组相关成员单位和梧州、贺州市政府加强沟通联络,保持信息互通,准确反映抗震救灾工作动态。积极主动引导舆论,接受广西电视台、广西新闻网、南国早报等多家新闻媒体的现场采访,通过防震减灾网、微博、微信和电视等媒体发布权威震情和灾情信息,召开新闻发布会解读发震构造、震源机制、震情灾情、抗震救灾行动及烈度分布等社会关切的热点、敏感问题,维护社会稳定。在震区中苍梧县沙头镇广场、参田村参田小学开展地震科普及次生灾害避险常识宣传,发放宣传手册、宣传图册,现场讲解防震避震、应急救援及自救互救等基础知识,稳定灾区民心。

图3 震区架设的地震流动监测点分布图

图4 广西苍梧5.4级地震烈度分布图

3 震害特点

此次地震是广西1970年有仪器记录以来发生的最大一次陆地地震。震级较高、余震较少,影响范围较大。突出呈现了以下几个特点。

一是灾区人口密集较低,此次地震无人员伤亡,无房屋倒塌,Ⅶ度区和Ⅵ度区面积较小,与国内同级别地震相比震害相对较轻。

二是此次地震动破坏力相对较弱,地震持续约为19秒,比全国其他地区同类地震持时约短35秒左右。

三是震区局部基岩裸露,覆盖土层较薄,地表振动放大作用较低,地震动衰减快,地震未引发大面积崩塌、滑坡、泥石流等次生地质灾害。

四是灾区许多房屋已进行危房改造,房屋以砖混结构为主,有的还配置了圈梁,少部分房屋为土木结构,具有一定的抗震能力。

3.1 Ⅶ度区灾害情况

砖混结构房屋少数承重墙体开裂,门窗之间及窗间墙均沿灰缝出现水平或竖向裂缝,女儿墙闪裂。土木结构和砖木结构房屋多数墙体角部、结合处等部位开裂、梭掉瓦,少数老旧土木结构房屋局部倒塌。

3.2 Ⅵ度区灾害情况

砖混结构房屋少数墙体出现细微裂缝。砖木结构房屋少数墙体开裂、梭掉瓦。土木结构房屋个别局部倒塌,部分墙体开裂、梭掉瓦。

3.3 其他工程结构震害情况

电力系统:苍梧县沙头、木双、岭脚镇部分地区出现停电情况。大平村、参田村、石川村因地震影响而短时停电。

交通系统:部分道路受损,黄田镇里宁村李梓铁路涵洞发生巨石滚落,巨石滚落在铁路涵洞口。

通信系统:4个移动通讯基站受损。

4 经验启示

认真总结此次地震灾害特点,反思抗震救灾行动的得失,获得以下几个方面的经验启示。

4.1 大力推进安全民居和危房改造工程建设

在此次地震中,震区新建成并按抗震设防建设构造柱和圈梁的房屋经受住了此次中强地震的考验,与没有进行抗震设防的自建房或不设防的砖混房、老旧房形成鲜明对比,减灾效果显著。我们结合此次地震房屋震害调查,总结评估房屋地质勘查、结构设计、建筑施工等方面的薄弱环节,进一步完善城乡建设工程的抗震性能。近年来,党中央、国务院持续加大对城镇棚户区和城乡危房改造的力度,地震安全民居、危房改造等抗震设防工程取得显著进展,广西也将14个设区市农居抗震设防改造工作纳入防震减灾绩效指标考核体系,设置考核标准与要点进行考评,按照2016年6月1日起实施《中国地震动参数区划图》的标准,加大督促、落实安全民居、棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设力度,为安居富民奠定坚实基础。

4.2 加强震区地震科学考察

苍梧5.4级地震后,在自治区党委、政府的重视和支持下,在“区部合作”协议推动下,广西大力推进地震烈度速报与预警系统建设,提升全区地震监控能力,初步具备全区地震烈度速报和重点地区地震预警信息发布能力。积极与自治区有关厅局沟通对接,申请科研项目经费,加强震区浅表活动断层的探测工作,查明震区主要断层的特征,编制震区地震构造图;定量分析震区高精度卫星影象,调查震区晚第四纪以来构造地貌,分析震区活动构造与中强地震的关系以及新构造活动特征;开展震区大地电磁探测和流动重力观测,获取震区主要断裂带展布信息;开展地震波特征分析及场地条件对地震动的影响分析,建立基岩场地地震动参数衰减模型;开展地震震害调查和场地勘察工作,分析地震地质、工程地质、地形地貌等因素对地震动工程特性参数的影响。

4.3 完善抗震救灾指挥部技术系统

震后第一时间,国务院抗震救灾指挥部立即通过指挥系统平台与自治区、梧州市和贺州市各级抗震救灾指挥部进行实时视频连线,共同研究部署抗震救灾工作。充分发挥广西桂东南、桂西、桂北3个地震应急协作联动区的联动机制,加强与中南五省区应急协作区的应急工作衔接,进一步完善各级抗震救灾指挥部技术系统,更新指挥大厅屏幕、指挥终端等设备,并建立地震灾情速报、地震现场应急通讯等系统平台,解决地震应急决策、紧急救援先期处置的灾情不明、灾情上报渠道不畅、信息发布不及时、现场通讯不通畅等问题,为抗震救灾工作提供信息支撑。

4.4 强化基础设施的应急保障能力

交通、通信、电力等基础设施的应急保障是有效应对地震灾害的关键。随着当前城镇化进程不断加快,应强化交通、通信、电力等基础设施的抗震、抢通保通能力,储备适量的应急通讯、电源、救援装备及物资等抢险救灾设备至关重要;要加强空中运输和航空侦查能力建设,建立震后紧急调用工作机制。近年来,广西充分发挥自治区防震减灾工作领导小组机制,突出政府防震减灾的主体责任和各部门分工,每年度领导小组成员单位都要共同拟定并实施广西防震减灾年度工作方案,设置防震减灾工作领导小组有关责任单位,督促开展地震危险区交通、电力、通信等基础设施的隐患排查,合力推动综合防震减灾。

4.5 加强应急救援体制机制建设

装备精良、技术全面的应急救援队伍是决定地震灾害事件应急救援高效开展的关键。当前,国家、省(区、市)都依托军队、武警或消防部队建立地震紧急救援队伍,由于专属不同的单位或部门,在信息沟通、协同救援及应急管理机制等方面还存在不足。应建立适应于常备和非常备应急救援队伍,实行准军事化管理,建设专业性的训练基地,强化救援装备,建立信息共享、应急指挥联动等技术支撑平台,开展综合应急救援演练及训练,确保震时第一时间响应,第一时间出动实施救援。目前,广西组建规模300人左右的地震灾害紧急救援队,配备2000多万元的救援装备,曾多次参与了芦山地震、鲁甸地震和广东深圳、四川茂县山体滑坡等事故救援,得到广泛赞誉。常态化地联合开展广西地震灾害紧急救援队全员全装地震应急联合拉动演练。

4.6 完善地震应急避难场所规划建设

国内外城市地震灾害救援实践证明,科学规划建设与城镇化发展相适应的地震应急避难场,在应对自然灾害突发事件的应急救灾中有着举足轻重的作用。因此,广西积极推进地震应急避难场所建设,目前,全区依托公园、绿地、广场、体育场(馆)、操场等场所规划、建设各级地震应急避难场所96个(其中I类应急避难场所10个),总面积近623万平方米,配备相应的标志标识和基础服务设施,基本达到全自治区市、县(区)建设1个地震应急避难场所的目标。2017年12月由自治区质量监督局发布实施《地震应急避难场所场址及配套设施要求》、《地震应急避难场所运行管理规范》等两项地方标准,进一步规范广西地震应急避难场所的建设与运维管理等工作。

4.7 加强防震减灾法律法规建设

目前,防震减灾的法律法规、规范性文件在国家和省级政府层面比较健全,如《防震减灾法》、《破坏性地震应急条例》、《国家地震应急预案》等构成了现行的法律法规体系,但地方政府施行的相应法规规章或基层部门规章、规范性文件或细化方案还是比较少,操作性不强。应大力推进新时期防灾减灾救灾新体制机制下“属地为主、分级负责、相互协同”的法律法规体系建设,指导基层政府和部门落实防震减灾主体责任的权利与义务。近年来,广西地震局与法制办共同推动印发《广西防震减灾条例》《自治区人民政府关于加强防震减灾工作的意见》《广西地震重点监视防御区管理办法》,制定了若干政策性文件,防震减灾法制框架基本形成。

4.8 加大地震巨灾保险机制

近年来,自治区保监会、民政厅、地震局共同推动建立农房地震保险惠民政策,在此次地震保险理赔中,广西保监局按照突发事件应急预案,组织多家保险公司迅速派出人员,做好查勘理赔及灾后救助工作1724件,报损金额超过300万元,帮助受灾群众恢复生产生活。因此,应尽快建立适合地区区情的巨灾保险制度,在原有农房保险的基础上,设立巨灾风险准备金,建立多层次的风险分摊机制,通过农房保险以及巨灾保险机制,为广大民众提供全面的房屋保障。

致谢:本文部分内容和图件引用广西壮族自治区地震局苍梧5.4级地震现场应急工作队工作资料和防震减灾领导小组成员单位有关数据等,在此表示衷心感谢!