安全评估在实践中的思考地震救援现场

2018-11-06王巍巍

步 兵 王巍巍

引言

本文将救援现场的实践经验与案例分析相结合,讨论在地震救援现场安全评估对象及概念的界定,安全评估与救援实操之间的关系,并分析安全评估下的废墟救援需要重点考虑的相关因素等问题,为安全评估的实际应用提供现场的经验借鉴与技术指导。

1 发展现状分析

联合国颁布的《国际搜索与救援指南和方法》中已经将安全评估的步骤和内容做了描述[1],分为倒塌建筑区域快速评估、结构工程师救援现场群体建筑评估、救援现场危险物质评估、救援优选分树策略和创建救援通道程序。为了实现国际救援评估标准的通用性,其所规定的深度和详细程度仅以满足最基本要求为主,客观上需各国根据自身实际情况加以补充和细化[2],其中对救援技术的实操内容规定较少,集中描述了在不同时间限定前提下的能力、效果、要求、管理、结构评估[3]。特别是关于安全评估的内容随着各国参与国际救援积极性的高涨,越来越多详尽的细节步骤和考核规定,在联合国的框架下不断完善、改进和发展,目前根据美国的Field Operation Guideline(FOG,现 场 操 作指南)将建筑物的结构评估体系、废墟的倒塌类型分类和救援技术分类按照NFPA(美国消防协会)的规范引入到联合国体系,已经形成从评估分区的细化分类:搜救区域(Area)、搜救目标区(Section)、搜救目标(Worksite)和救援点(Location),到评估步骤ASR(Accelenation slip Regulation,防滑系统)技术标准的普及和优选模型Priority Matrix的应用,都体现出全球在搜救领域中的安全评估技术已经逐渐趋同,而具体差异性集中体现在各国的建筑设计与安全施工标准上[4]。

2 地震救援现场安全评估在实际应用中的讨论

2.1 概念定义

地震救援现场安全评估通常含义是指建构筑物的结构安全评估,是对建筑物进行分类、评估和标记的过程,主要为救援力量部署提供依据,通常是由救援队伍中的结构工程师、安全官共同参与完成。一般评估过程分为两个层次,即针对区域的快速评估和针对单体建筑物的稳定性评估,评估所需的背景知识包括建筑结构、震害机理、建筑材料和地质构造等方面,同时还要具备一定的救援现场操作技术与经验。

2.2 界定范围与优先级

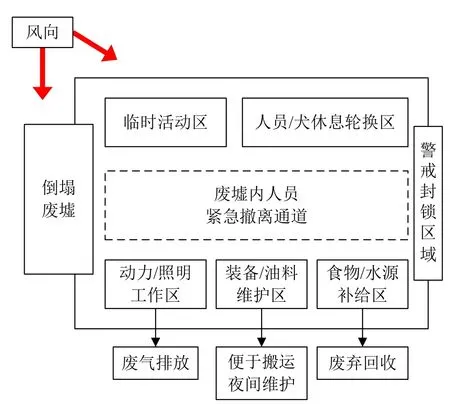

首先要明确地震救援现场安全评估的立足点,救援队员从到达现场的一刻开始到任务结束,整个工作的开展必须围绕“安全”这一核心,具体表现为“被困人员”和“救援人员”的安全,在实际现场应对过程中,救援人员的定义范围比较容易混淆。这里需要忽略一些干扰因素,例如救援现场的围观群众、志愿者、退伍战士等在现场也参与到共同维护秩序和部分救援工作中,他们的“安全”是否也应该考虑在“救援人员”的安全范畴中?按照图1救灾现场实际工作区域图所示,界定的“救援人员”安全是指现场被专业救援队员划定、警戒或封锁的救援工作区内一切正在从事救援人员的安全。按照国际救援的惯例救援队员的个人安全首先要得到保证。其中,救援人员指现场警戒、封锁工作区域内救援人员,并且他们的安全评估级别高于被困者。

图1 救援工作区域图

3 安全评估与救援实操之间的关系

总结案例过程中发现,安全评估和救援实际操作之间经常会发生混淆,主要是从时间上对救援行动的展开不明确造成。这里的救援实操是指救援队员利用救援工具开展破拆、支撑、移除等具体实操,减少被困人员救出的客观障碍。实际上,从时间上安全评估是首要进行的具体救援行动,而且要贯穿于救援行动始终。因此在概念定义上两者都属于救援行动,从时间持续上安全评估更长。对于救援队员实际遇到的安全评估与实操之间的问题主要集中表现在以下四个方面。

3.1 没有安全评估的救援工作是被禁止的

实际现场救援行动的开始并不是具体的救援实际操作,而是最初要进行的信息收集与评估。对于应急人员信息的收集与处理更多是需要后方支持、汇总以便灾情评估;而对于救援人员信息的收集与处理更实际地表现为现场行动的安全评估。以中国国际救援队为例,在现场没有安全评估的情况下,救援工作是被禁止的,进一步说救援行动需要在安全评估的前提下进行。在地震中,表层被困人员通常是被第一时间救出,由于救援难度不高,安全影响因素较少,普通群众和非专业人员只需要利用简单工具便可救出被困者;而埋藏深度较深,救援风险较大的受困者出现,安全影响因素对救援成败起到决定作用,所以现场时常会出现非专业人员在废墟边束手无策,或盲目行动造成人员伤亡等情况。

3.2 只进行安全评估没有开展实际救援操作是合理的

在多数的案例报道中,特别是局部废墟查明有被困人员情况下,安全评估工作和救援实际操作的器材、油料等的准备工作几乎同步展开。换句话说,安全评估工作后马上必须开展救援实际操作的内容,更多的案例中时常体现出,安全评估工作是一种救援实操前的铺垫工作,它的重要性被降低甚至是忽略。

情况一:在现场救援中发现确实出现过不管是否安全评估的结果怎么样,都要在这片废墟开展救援实操行动,按照救援的流程应先有安全评估这一步骤,因此,在结构专家、安全评估专家没有在场的情况下,依据队长或队员自己的经验初步评估后开展作业,但是在工作途中由于突发的安全状况,如气体泄漏、废墟结构变动、余震扰动等,造成救援停止或失败。这种现象在大范围灾害和专业救援力量不普及的地区尤为明显,主要是专业的结构专家、安评人员缺少所至。

情况二:专业救援队在随队结构专家安全评估后,与救援队长分析评价了自身装备能力、人员素质水平、废墟结构特点和被困人员情况后,果断做出派专人留守负责联络接应,并及时联系更为专业的重型救援队前来营救的决策,同时把自己的救援力量分配到力所能及的地区,并没有盲目开展实操行动,最终重型救援队到场后被困人员顺利救出。

上述两种情况对比不难看出,安全评估可以决定救援实操行动的展开和终止,即便是在特定情况下,只进行安全评估而没有开展救援实际操作也是合理的。

图2 安全评估的抽象图

3.3 安全评估的过程是随事态发展的动态过程

救援队结构组成中,实际现场最缺少的是能够实时指导救援行动的安全员(特别是具备结构、灾评和地质专业方面的专家),其次是极度缺少医护人员。实际现场救援中,往往是一大片救援区域,多支救援力量,共用一名结构专家的情况,最为突出的矛盾就是,废墟结构的变化具有突然性和持续性的特点,在这种由于破拆过程或余震引起的持续性的结构变化中,每一次的结构突变都会威胁救援人员和被困者的安全。因此,安全评估是对现场整体废墟和局部废墟的兼顾把握,是在救援行动中实时观察具有连续性的工作。同时,在结构突变后随着事态发展,及时调整救援策略和方法的实时、动态监控员。

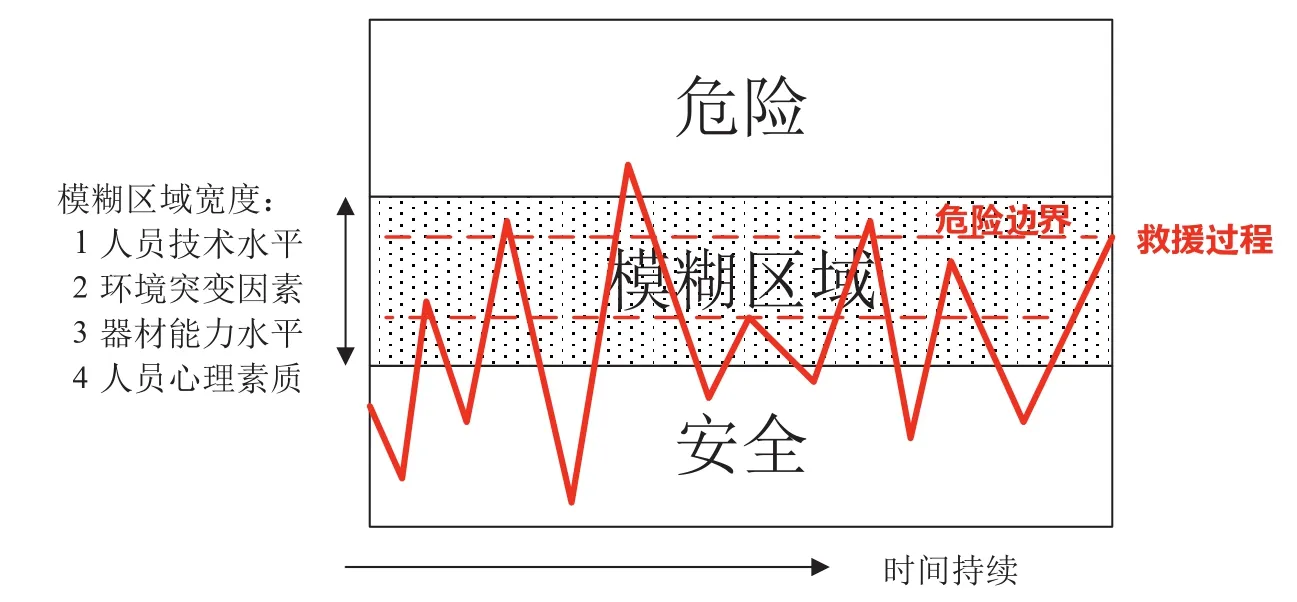

3.4 安全评估的专业性和模糊性的矛盾

案例分析中发现安全评估的特点是兼顾专业性和模糊性,在现场救援过程中极少发现安全评估人员对现场状况给予肯定准确的答复,越是逼近被困者、越是风险大(威胁到救援者或被困者的生命安全)、安全评估的模糊性就越大。因此,设想安全评估的结果更多的是给救援人员划定一个危险与安全的相对区域,评价该区域边界的权重值往往是根据如救援人员的技术水平、周围突发环境变化,如余震、装备机械能力范围或故障等无法预测或量化的因素所影响(图2)。救援行动中的每一个环节步骤代表不断挑战危险区域的红线,模糊区域在现场主要受四个方面因素影响:人员技术水平、环境突变因素、器材能力水平和人员心理素质。当这四方面因素不确定,模糊区域的宽度就变大;反之,假设所有影响因素全部理想状态达到量化,那么危险与安全的边界就会清晰可见。但是现实中,模糊区域一定存在,而危险边界(红虚线)无法确定靠上或靠下。反应在实际救援中,每次行动细节都会有风险。

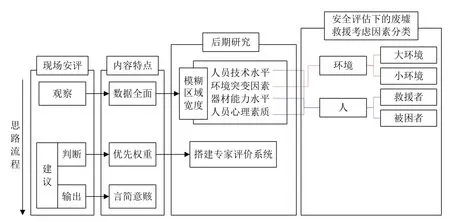

图3 在安全评估指导下的案例分析还原思路和研究界限

4 安全评估下的废墟救援需要重点考虑的相关因素

现场的安全评估工作表现分为观察和建议两个步骤,从信息收集的角度讲就是信息的输入和输出,而信息的处理完全是依靠专家的内部经验处理或其它非显性过程。因此,可以设想为了得到一个相对准确的安全评估结果,信息输入和信息处理是关键。即在现场表现为专家的观察和判断,而影响观察的因素是信息源的全面性,影响判断的因素是分析者的经验储备、考虑角度的全面性,这些集中体现为权重值(优先性、比重性)的大小。由图3可知,安全评估的信息源与影响救援模糊区域的宽度因素相互吻合,但是如人员技术水平、环境突变因素、器材能力水平和人员心理素质这四点因素过于抽象,与安全评估中需要的数据全面性和具体性相违背。为了便于分析研究,将影响模糊区域宽度的四点因素进行思考角度的转换,即安全评估的内容包括环境和人两方面,其中环境分为灾区大环境和局部废墟小环境;人分为救援者和被困者两个角度。同时在分析案例后发现以下问题,需要在角度转换和分类过程中明确说明:

其一,人员技术水平研究主要集中在技术性上,客观的表现为救援过程中具体技术的合理和高效性,而救援人员对该技术的实际掌握程度和能力不涉及研究范围。

其二,器材能力水平研究归属于人的分类中,实践中发现,器材的能力范围是具体且客观的,救援人员对器材能力的认知度和应用上的灵活性才是发挥救援效果的体现。因此,救援行动的失败不能怪罪到器材上,什么时候用、如何用、用到何种程度?这些才是反应安全救援能力的主观分类角度。

其三,人员心理素质研究虽然归属于人的分类中,但是在救援实践中和案例分析中无法形成量化的评价数据,在今后的研究中需要进一步思考和完善。

5 结语

本文在界定安全评估的范围与优先级别的前提下,总结出安全评估与实际救援操作之间的四种关系,即救援时不能没有安全评估,有安全评估可以不开展救援,安全评估是动态过程,以及安全评估存在专业性与模糊性互相矛盾。设想提出安全评估的模糊区间概念并尝试通过人员技术水平、环境突变因素、器材能力水平和人员心理素质来合理实现安全模糊性的量化。