长江下游鳗鱼沙心滩演变特征及趋势分析

2018-11-05

(长江水利委员会水文局长江下游水文水资源勘测局,江苏 南京 210000)

鳗鱼沙心滩水域位于长江下游扬中河段左汊。由于该段呈长顺直宽浅形态,主流摆动不定,心滩存在其中,左右深槽冲淤变化较大,容易导致两侧航槽水深和航宽不足,是长江下游主要碍航浅滩之一[1]。鳗鱼沙心滩是否稳定,将直接影响到长江下游12.5 m深水航道的建设,因此掌握其演变规律是十分必要的。

以往国内关于鳗鱼沙心滩的研究主要围绕河段历史演变和近期演变现象展开,几条顺直水道演变的特点可归纳如下:长顺直的河道属性是浅滩形成的前提[1],心滩与左、右两槽冲淤变化密切相关[2]。研究内容大多仅限于针对已有现象的总结,未能揭示河床边界与水沙条件的内在联系。本文在总结鳗鱼沙心滩演变特征的基础上,进一步分析了鳗鱼沙心滩水流特性,研究水沙条件和河床边界条件的共同作用对河床演变的影响,并对其演变趋势进行了预测。

1 河道概况

1.1 河道基本情况

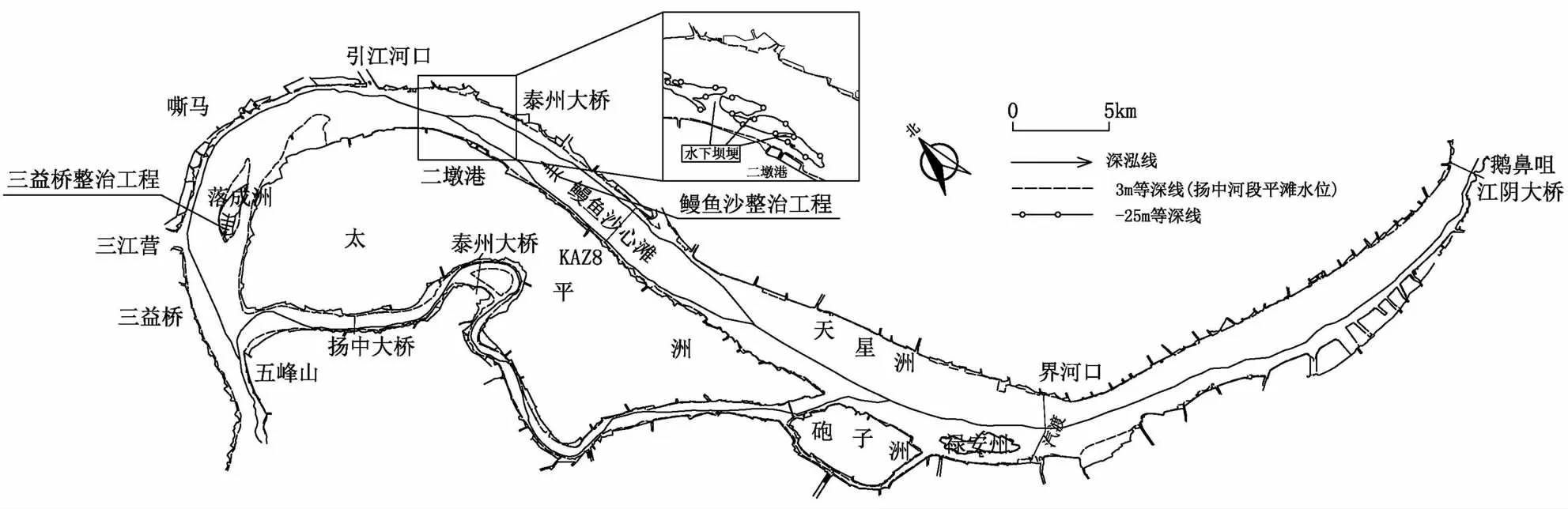

扬中河段上起五峰山,下迄江阴鹅鼻咀,主汊(左汊)总长 91.7 km,河段进出口均由山岩、石矶形成良好的天然节点控制。太平洲洲体长 31.0 km,最宽处 11.0 km,是长江下游最大的江心洲。扬中河段按形态及水流特性可分为上下两个特征河段,五峰山至界河口为上段,属弯曲分汊河段,其间包含了太平洲、落成洲、禄安洲、炮子洲等江心洲,水流分汊,鳗鱼沙心滩即位于太平洲左汊;界河口至鹅鼻咀为下段,俗称江阴水道,全长 24.4 km,河道平面型态两头窄、中间宽,进口段受右岸天生港矶头岸壁的控制,河宽约1.8 km。

扬中河段河势见图1。

1.2 水文泥沙特征

(1)潮位。扬中河段潮位受长江径流与潮汐双重影响,为非正规半日潮。潮位每个太阳日两涨两落,并且受上游径流影响,年内变幅较大。

图1 扬中河段河势

(2)来水来沙。长江下游感潮河段与非感潮河段的分界点位于安徽池州的大通水文站附近。据统计,大通站以下干流区间入江流量约占大通站流量的3%左右,因此大通水文站的流量、泥沙特征基本能代表长江下游来水、来沙的基本特征。

三峡水库蓄水后以小水少沙年为主,大通站2002年前多年平均年径流量为9 052亿m3,多年平均年输沙量为 4.27亿t,2003~2012多年平均年径流量较2002年前平均值减小约 7.8%,平均年输沙量较2002年前减小 66.0%。表明自2003年以来大通站输沙量减小明显。从来水来沙的年内分配来看,大通水文站年内来水来沙主要集中在汛期,5~10月来水量约占全年的70.7%,来沙量约占全年的87.3%。大通站流量泥沙特征值统计见表1。

表1 大通水文站流量、泥沙特征值统计(1951~2012年)

(3)分流、分沙比。根据四十多年实测太平洲、落成洲的分流、分沙资料统计分析,太平洲左汊分流在90%左右,历年变幅小于 3.5%,基本保持稳定,分沙比的变化稍大于分流比,历年变幅小于 8.0%;落成洲右汊分流比1985年为14.1%,分沙比为12.6%,1991年后右汊有所发展。

2 河床演变分析

2.1 演变特性

鳗鱼沙心滩多年来主要经历了“形成-发展-萎缩-恢复-调整”的演变过程。20世纪50~90年代,上段嘶马弯道崩岸严重,一部分泥沙由于弯道环流的作用在对岸边滩及落成洲上落淤,一部分泥沙下移至顺直河段落淤,导致江心形成散乱心滩——鳗鱼沙,加上该时期长江下游多为水少沙多的年份,鳗鱼沙心滩发育至历史最高形态,河道断面形成两槽一滩的“W”形态,河道主流在二墩港附近分两支进入鳗鱼沙左、右槽。90年代中后期长江频发大洪水,因心滩位于顺直河道中心,受水流冲刷影响,心滩头部冲退、尾部下移,总体呈萎缩态势,滩尾受下游河宽的限制基本稳定。2001年以后,江中又出现零星心滩,并逐渐恢复淤长,滩面最高点位置依然在尾部,2005年心滩尾部最高点高程达-0.7 m,至2006年心滩头部向上游淤进,中部刷深,形成上、下两段,滩体基本得到恢复。2006~2011年,心滩位置虽变化不大,但已分裂为零散滩体,滩体范围明显缩小,心滩下段几乎冲失,滩面高程降至-8 m左右。

鳗鱼沙心滩-10 m心滩历年变化示意见图2。

2.2 影响因素分析

影响河床演变的主要因素可概括为进口条件、出口条件及河床边界条件[3]。对于太平洲分汊段,上游大港水道和下游江阴水道,多年来河势稳定,对河床演变的影响较小;对于鳗鱼沙心滩,上游嘶马弯道持续发展,二墩港抗冲节点一直存在,特殊的河床形态和边界条件决定了不同流量下河段内水沙输移的特性,对河床演变有显著的影响;同时扬中河段的河道整治工程和航道整治工程也对鳗鱼沙水域的稳定起到了积极作用。

图2 鳗鱼沙心滩-10 m心滩历年变化

2.2.1 进口水沙条件对鳗鱼沙心滩的影响

嘶马弯道为太平洲左汊的上段,其演变特点直接影响到下游鳗鱼沙心滩的发展。嘶马弯道上起三江营,下至高港,为向左弯曲的双分汊河道,江中靠太平洲一侧分布有落成洲,受五峰山挑流的影响,主流贴凹岸(走落成洲左汊)下行至高港灯凸咀逐渐向右岸过渡。1981年前,过渡段深泓顶冲点在三江营(淮河入江口)上游约 2.3 km,1981年以后深泓顶冲点逐渐下移,至1998年顶冲点位置已下移到三江营下游约1.2 km处。在顶冲点不断下移的同时,分流段主泓也随之右偏趋中,至1998年摆到历年分流段深泓线的最右侧,1966~1998年,最大右移幅度约1 000 m。1998~2001年,分流段主流线坐弯向左摆,顶冲点上移到三江营附近,2001年以后顶冲点位置基本稳定,深泓线摆动较小。嘶马弯道近期演变主要表现为:左岸崩退,右岸淤积,崩岸自上而下发展,目前已下移到高港灯一带。近年来,弯道进口段深槽缓慢向下游发展,并向右扩大;落成洲头冲尾淤,洲体下移,落成洲右汊,1966年以后冲刷扩大,目前仍呈现发展的态势;在左岸嘶马港至引江河口段岸线崩退的同时,落成洲下游边滩淤涨扩大;边滩遭水流切割后出现切割体,落成洲右汊出口又形成了新的分汊水流串沟,串沟形成后呈缓慢发展的趋势。

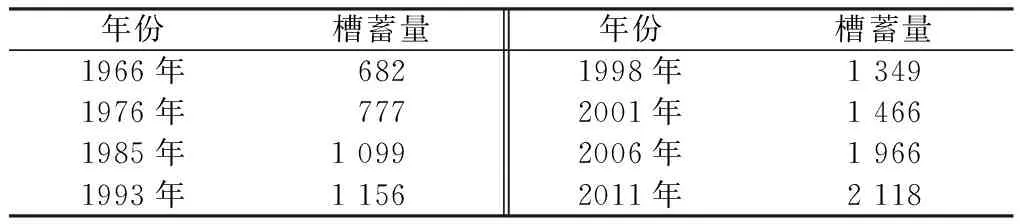

落成洲右汊0 m以下槽蓄量1966~2001年冲刷了784万m3,2001~2011年冲刷了652万m3(见表2)。落成洲右汊发展和嘶马弯道崩退冲刷掉的泥沙随水流下泄,在顺直河段淤积,因此在三峡水库蓄水,上游来沙量锐减之后,鳗鱼沙没有萎缩消失,反而逐渐恢复。

表2 落成洲右汊河道槽蓄量变化 万m3

2.2.2 河床边界对鳗鱼沙心滩的影响

鳗鱼沙水域上游扬弯与引江河口一带存在礁板沙水下平台,抗冲能力较强,起着抑制主流左移的作用,落成洲两汊水流汇合后,经礁板沙水下平台挑流自左岸过渡至右岸二墩港附近。1966年,礁板沙水下平台凸出岸边约400 m,平台高程约-16 m,二墩港附近水域由于受主流的顶冲,局部冲刷坑最深点高程达-56 m。随着嘶马弯道崩区的下移,礁板沙水下平台呈崩退态势,至2011年崩退约270 m,目前礁板沙水下平台缩小到仅为370 m×85 m,平台左侧也出现冲刷,高程已降低至-19 m以下,冲深约3 m,自左向右过渡的主流顶冲点也逐渐下移。过渡段主流走向总体呈现左偏、下移,也反映了礁板沙水下平台部分冲失后挑流作用的减弱。

1966~1998年随着过渡段主流走向的下移,右岸二墩港以下冲刷崩退,二墩港附近水下坝埂显现,坝埂两侧深槽刷深。1998年后,坝埂左右槽始终存在,其左槽呈扩大趋势。因此,只要二墩港水下坝埂具有一定的挑流作用,鳗鱼沙左、右槽会随着挑流强弱而变化。

不同流量条件下水流动力轴线不同,进口节点的挑流作用强弱有所差异,导致河段水力输沙特性也不同。根据弯道出口水流特性,中小水流量条件下,水深较小,水下坝埂挑流作用相对较强,水流动力轴线由右岸节点向左岸过渡;随着流量的增大,坝埂挑流的相对减弱,主流线沿着右岸下行。

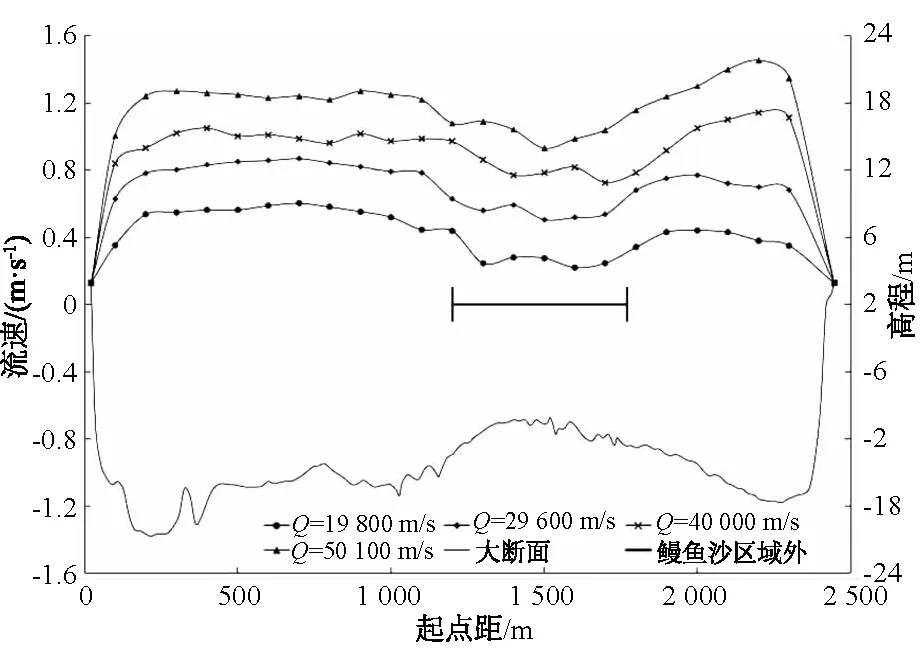

不同流量级下KAZ08断面(断面位置见图1)流速分布见图3。

图3 鳗鱼沙心滩KAZ8断面流速分布

从图3可以看出,鳗鱼沙断面KAZ08流速分布与流量有相关关系。当流量Qc大于30 000 m3/s时,主流贴右岸进入鳗鱼沙右汊,心滩右槽发展;当流量Qc小于3 000 m3/s时,主流贴右岸经过水下坝埂的挑流作用进入鳗鱼沙左汊,心滩左槽分流比较大。因此,鳗鱼沙水域受二墩港水下坝埂挑流的影响,主流以Qc为界流路不同。借鉴造床流量的概念,定义Qc为影响河床演变的临界流量,临界流量是对造床流量的细化,是对河床局部冲淤起决定作用的流量。水下坝埂虽然没有石矶节点挑流作用强烈,但是在一定程度上能影响河势变化。

2.2.3 整治工程情况

扬中河段三益桥水域的主要治理思路是通过治理落成洲洲头,限制落成洲右汊发展,增强过渡段浅区水流动力。

鳗鱼沙水域的主要治理思路是维持目前左槽为主航道的格局,通过分期实施心滩治理工程,逐步改善航道条件。主要包括两个部分:①控制守护鳗鱼沙心滩,在维持目前相对有利的滩槽格局的基础上,适当加大加高心滩,调整滩槽水流分布,增加浅区的冲刷能力;②对局部河段河岸进行护岸加固,稳定河道两岸边界。

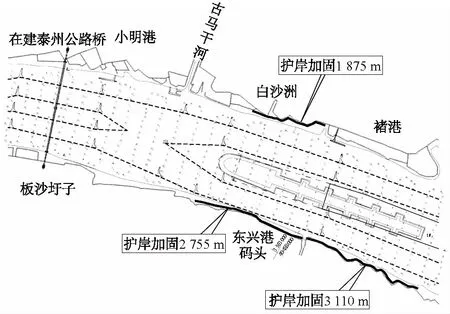

鳗鱼沙心滩头部守护工程于2010年10月开始实施,具体工程措施如下:

(1)鳗鱼沙心滩中上段守护工程。守护工程头部位置位于心滩-10 m等高线附近,守护工程平面上为梭头加梭柄形,纵向总长4 986 m,其中前段“梭头”长1 264 m,底端宽430 m,后段“梭柄”呈对称鱼骨状,由1纵5横6条护底带组成,纵向护底带长3 722 m,宽200 m,横向护底带长均为400 m,宽均为80 m,间距600 m;

(2)鳗鱼沙两岸护岸加固工程。守护工程两侧进行护岸加固措施,其中左岸为北沙洲附近,右岸为东新港附近,护岸加固长度分别为1 875 m和5 865 m[4],守护工程布置见图4。

图4 航道整治鳗鱼沙心滩头部守护工程示意

3 趋势预估

3.1 水沙条件变化趋势

大通站实测资料表明,三峡水库蓄水后上游来沙量大幅减小,平均输沙量比2002年之前减小66%。而且根据研究预测,上游来沙量在相当长的时间内难以恢复。三峡水库对流量的调蓄主要体现在汛后退水期的蓄水和枯水期下泄流量的增大。统计实测三峡水库蓄水后年内特征流量持续时间,中小水(Q=10 000~20 000 m3/s) 年内持续时间较三峡水库蓄水前增加明显,对河段的滩槽演变影响较大; 小水(Q<10 000 m3/s) 水流归槽,水流条件主要受汛后形成的滩槽格局影响。因此,三峡水库蓄水后水沙条件改变主要体现在含沙量的减少、年内中小水历时的延长。

3.2 河床演变趋势

在自然状态下,鳗鱼沙水域受上游来水来沙变化以及高港灯节点和二墩港潜坝挑流强弱的影响,鳗鱼沙沙体呈现分合频繁、洲头上提下移、洲尾淤涨或消失。从1991年鳗鱼沙心滩发育到最大之后,左右槽呈冲淤交替变化。1998年后,长江水量多为中偏小,特别是2003年三峡水库蓄水后,长江下游沙量明显偏小,水流归槽,上游深槽尾偏右,二墩港外侧江中潜坝挑流相对趋强,左右槽均呈相对发展的态势,心滩近期不会消失。

另外,2010年后受到河道整治工程与航道整治工程的综合影响,左槽河床局部纵向冲深,心滩及左右槽进入到一个相对调整期。目前来看,随着两岸及鳗鱼沙头部守护加固,以及随后的12.5 m深水航道二期整治工程的实施,该段左、右槽将继续发展。

4 结 论

(1) 鳗鱼沙心滩多年来主要经历了“形成-发展-萎缩-恢复-调整”的变化规律。

(2)三峡水库蓄水会导致研究河段的冲刷,但落成洲右汊下移使这一趋势得到缓解,鳗鱼沙心滩处于调整时期。

(3) 礁板沙水下平台的部分冲失导致左岸顶冲点下移,三峡水库蓄水以来中小流量导致水下坝埂挑流作用相对加强,以及航道整治工程的陆续实施,均有利于鳗鱼沙滩槽格局的稳定,将为长江下游12.5 m深水航道建设提供有利条件。