虎渡河南闸河段冲淤变化分析

2018-11-05

(长江水利委员会水文局荆江水文水资源勘测局, 湖北 荆州 434010)

1 研究背景

荆江四口水系是长江分流入洞庭湖的通道,地跨湖北、湖南两省。多年以来,荆江三口分流对于调节荆江洪水,确保荆江防洪安全起到了重要作用。三峡水库蓄水运行后,荆江河段防洪能力有了较大提高,荆江四口及洞庭湖区防洪形势得到了一定程度的改善[1-2]。

荆江四口自太平口分流后的河流称虎渡河。现江水入口后南流,经弥陀寺至黑狗垱与松滋河东支的中河口贯通,再经黄山头至小河口汇入松滋河,水道长136 km。

黄山头虎渡河节制闸俗称南闸,为荆江分洪工程主体工程一部分,位于分蓄洪区南端,其任务是控制虎渡河下泄流量,与南线大堤共同组成一道防洪屏障。南闸调度运用原则为:荆江分洪区不运用时或荆江分洪区分洪运用但虎东干堤不溃口时,南闸不控制,按天然来量下泄;荆江分洪区分洪运用,虎东干堤溃决或判定将会发生溃决的情况下,必须及时控制南闸过闸流量,使之不超过3 800 m3/s。

南闸结构形式为开敞式钢筋混凝土Ⅰ级建筑物,顺水流方向闸长148.5 m,闸宽336.8 m,32孔,钢质弧形闸门,闸顶高程 45.65 m(吴淞冻结,下同),闸底高程 36.20 m,主要建筑物由闸室段、两岸建筑物及上、下游连接段等组成,采用半自动的方式启闭闸门。

南闸建成后经历多次改建,抬高了工程区域虎渡河河底高程,虎渡河南闸段河势发生较大变化,但由于资料缺乏等原因,目前缺少系统的分析研究。

2 虎渡河近期冲淤变化

由于下荆江的裁弯、葛洲坝工程的兴建、荆江与洞庭湖关系的调整等一系列重大事件,导致荆江干流河床发生冲刷,进而增大了干流的泄洪能力,同时使得干流同流量下水位下降,导致虎渡河年分流分沙量持续大幅减小[3]。与此同时,虎渡河作为荆江分流支汊,其年内分流比是变化的,中枯水分流量很小,甚至断流,从而使小含沙量的中枯水期本应发生的冲刷,却出现滞流或断流情况而转为淤积。虎渡河南闸河段冲淤变化与虎渡河变化趋势相近,但受南闸建设影响较明显。

2.1 南闸工程局部河段改道

1952年南闸建设完成后,工程河段局部河势发生了重大改变,如图1所示。闸上右岸堤防右移400余米;闸下出流区围堤虽保持在原位,但基本不临水。临水堤防沿拦河坝推进至南闸闸管所以西,右移约500 m;闸下游右岸原堤防废弃,新堤防向黄山头山脚推进600余米,上述工程完工后,南闸上、下游局部河道完全改道,并进一步促使改道段的上、下游临近河段河势也逐渐发生调整。

图1 南闸修建前、后河势对照

2.2 虎渡河冲淤变化

依据1952年1∶25 000水道地形资料,1995,2003年和2011年虎渡河1 ∶5 000水道地形及切割断面资料,采用断面法分别计算1952,1995,2003和2011年虎渡河进口至松虎合流交汇处槽蓄量。

断面法计算河段槽蓄量的公式为[4]

(1)

式中,V为槽蓄量,万m3;Ai为第i个横断面面积,m2;ΔLi为第i到i+1横断面之间间距,m。

槽蓄量计算采用3条水面线:第一条(洪水)为1998年最高洪水位降低1 m(本节高程系统采用1985国家高程基准,以下同);第二条(平滩)低于第一条3~4 m;第三条(枯水)低于第二条3 m。水面比降按不同河段取值,介于 0.15万~0.3万之间。根据断面法计算原理,分别计算3条水面线下河段槽蓄量,进而计算本河段的冲淤变化。

2.2.1 虎渡河整体冲淤变化

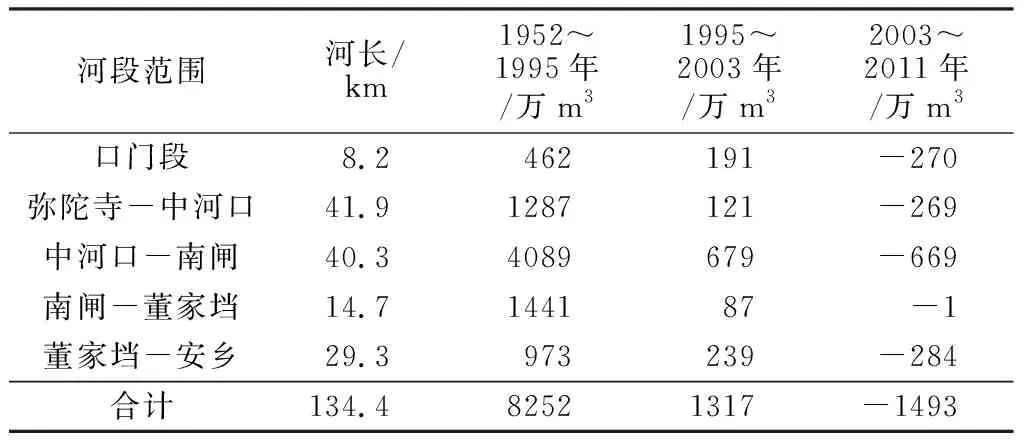

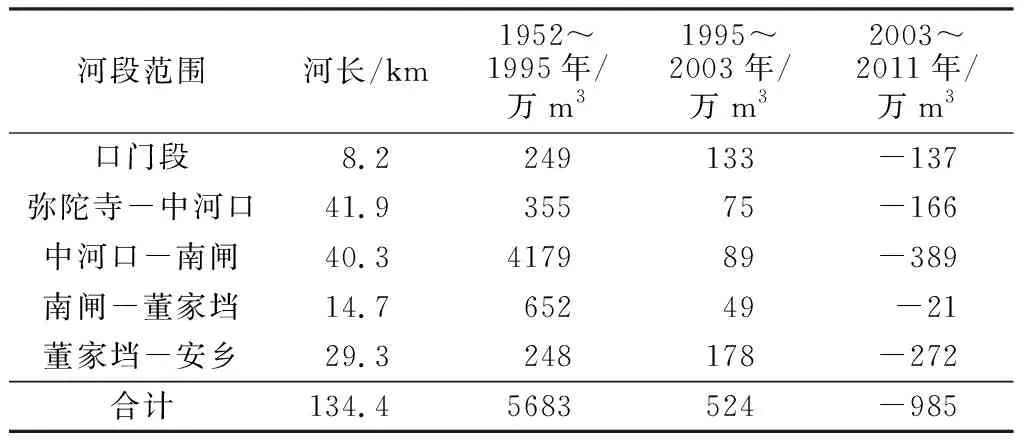

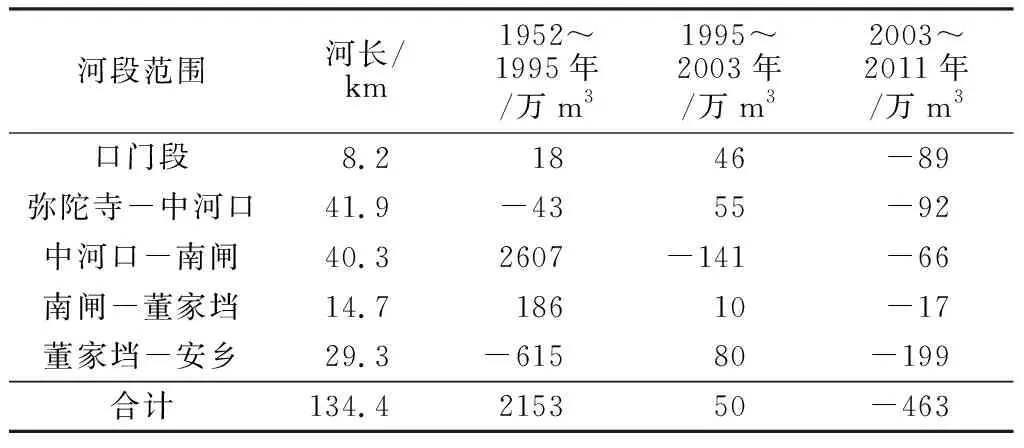

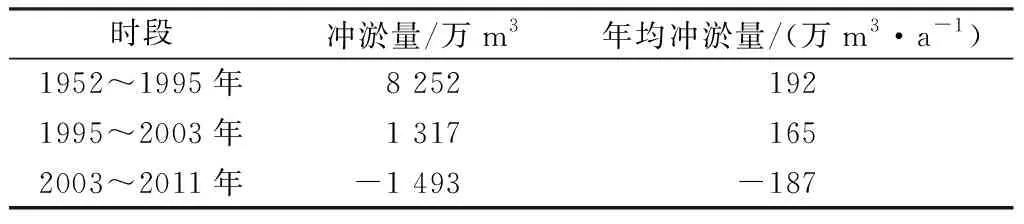

根据上述计算结果,虎渡河洪水水面线、平滩水面线、枯水水面线下河床冲淤变化以及时段冲淤特征统计分别见表1~4。

表1 虎渡河冲淤变化(洪水)

注:表中冲淤数据中带“-”数据表示冲刷,正数表示淤积,下表同。

表2 虎渡河冲淤变化(平滩)

表3 虎渡河冲淤变化(枯水)

表4 虎渡河冲淤量分时统计

总体上看,三峡水库蓄水运行前,虎渡河持续淤积。1952~2003年总淤积量约为9 570万m3,其中1952~1995年年均淤积量较大,年均淤积192万m3,约占弥陀寺站同期总输沙量的12.3%。三峡水库蓄水运行后,虎渡河2003~2011年表现为冲刷,冲刷量为1 493万m3。1952~1995年,虎渡河3条水面线下河床总体均表现为淤积,淤积主要集中在中、高水河床;沿程看,中河口~南闸段淤积量较大。1995~2003年,虎渡河枯水河床冲淤基本平衡,中、高水河床有较大淤积,淤积量为1 317万m3。沿程看,虎渡河总体淤积,其中口门段(太平口~弥陀寺)淤积量较大。

三峡水库蓄水运行后(2003~2011年),虎渡河有所冲刷,冲刷量为1 493万m3。沿程看,冲刷主要集中在口门至南闸段和董家垱至安乡段,南闸至董家垱段冲刷幅度较小。

2.2.2 南闸上、下游局部河段冲淤变化

根据前文计算成果,建闸后变化较明显的河段上起天保垸、下至梅景窖,本次局部河段冲淤分析采用天宝垸至梅景窖河段。

天保垸至南闸河段位于南闸上游,河长 12.9 km;南闸至梅景窖河段位于南闸下游,河长 9.4 km。1952年南闸建设时,南闸上游约 2.8 km、下游约 3.5 km 长河道人工改道,左岸堤防向右岸大幅推进,最宽推进约500 m。由于缺少施工设计资料,改道段河床变化不适合参与冲淤变化分析,故选取改道段的上游 10.1 km、下游 5.9 km 长河段进行冲淤变化分析,闸上及闸下河段冲淤变化计算成果见表5。

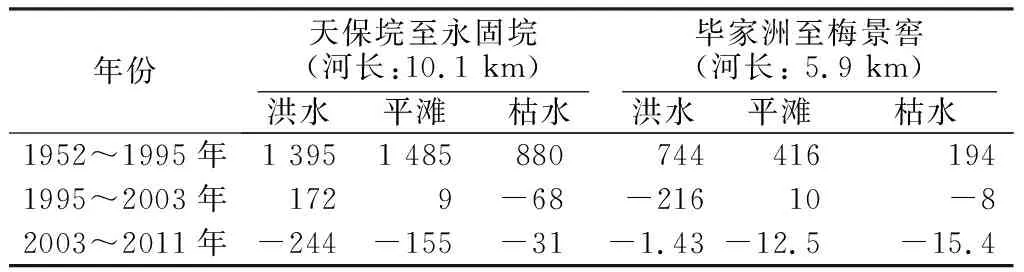

表5 天保垸至梅景窖河段(不含改道段)冲淤变化 万m3

沿时空变化看,1952~1995年,天保垸至梅景窖河段(不含改道段)在3条水面线下均表现为淤积,天保垸至永固垸平滩、枯水河床发生淤积,平滩以上河床略有冲刷;毕家洲至梅景窖段3条水面下均有淤积发生。1995~2003年,天宝垸至永固垸段枯水河床有所冲刷,枯水以上有所淤积;毕家洲至梅景窖段洪水河床有所冲刷,洪水以下河床冲淤基本平衡。三峡水库蓄水运行后(2003~2011年),天宝垸至永固垸段有所冲刷,毕家洲至梅景窖段则有轻微冲刷。

2.3 典型断面变化

虎渡河水系断面形态多呈现偏“U”或偏“V”型,选取虎1、虎15、虎24、虎39、虎44等5个固定断面进行分析。同时,在南闸临近上游河段布设3个断面,下游布设2个断面,共计5个断面进行工程临近局部区域断面分析。

河段典型断面变形主要表现为:①上游口门段断面淤积深槽缩窄;②中段各断面总体表现为河槽淤积、深泓增高、部分断面束窄;③下游汇口段各断面总体表现为河槽深泓冲刷降低,断面由“V”向“U”型转化;④上述断面变形主要发生在1952~1995年期间,2003年三峡水库蓄水运行后各断面虽有一定冲刷,但冲刷幅度较小。

1952~1995年,工程临近局部区域各断面变形主要表现为河床大幅淤积,河槽缩窄,滩地发育。

2.4 纵剖面变化

2.4.1 河段纵剖面

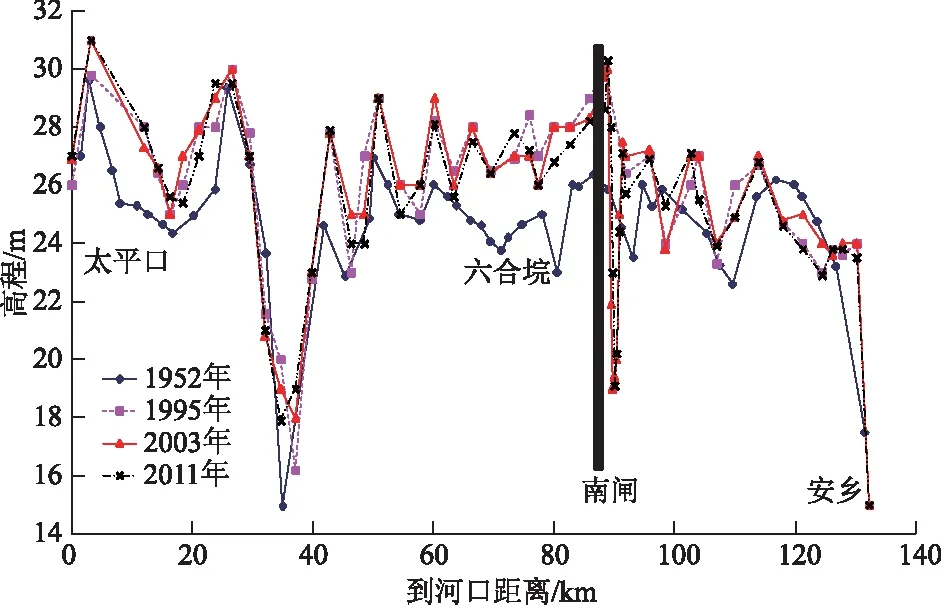

虎渡河1952,1995,2003年和2011年深泓纵剖面变化见图2。

图2 虎渡河纵剖面变化

1952~1995年,河段纵剖面总体表现为淤积,深泓平均淤高约0.8 m,其中南闸上游平均淤高约1.1 m,南闸下游平均淤高约 0.3 m。天保垸河段淤积幅度较大,1952年最深点高程 24.5 m,至1995年淤高约5.5~30 m;弥陀寺至中河口段深泓亦有较大淤积,最大淤厚约 5.0 m。汇流口上游局部河段(肖公咀附近)深泓微冲。

1995~2011年,纵剖面整体冲淤变化不大,相对平衡。其中1995~2003年南闸上游河段有所淤积,深泓淤高约 0.14 m,南闸下游河段有所冲刷,刷深约0.1 m。三峡水库蓄水运行后(2003~2011年),深泓纵剖面略有刷深,南闸上、下游深泓分别平均刷深约0.25 m和 0.30 m。

2.4.2 南闸上、下游局部河段

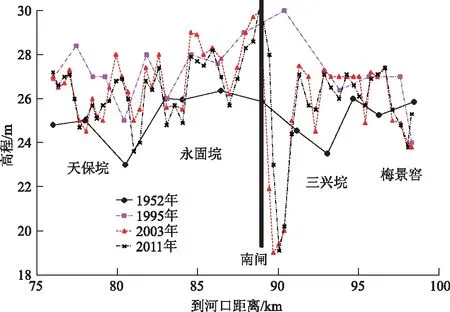

为了分析南闸建闸影响,取南闸上游约13.0 km及其下游约9.5 km区域为对象,该段纵剖面变化见图3。

图3 南闸局部河段纵剖面变化

南闸上、下游局部河段1952~2011年总体淤积,平均淤厚约0.9 m,其中,南闸上游段淤高约1.3 m,南闸下游段淤厚约 0.25 m。

1952~1995年南闸上、下游局部河段表现为大幅淤积(考虑南闸建设,临近区域河段改道,南闸上游约 4.0 km、下游约 3.0 km范围内纵剖面变化不做对比);改道段上游的天保垸~永固垸河段深泓淤积,最大淤厚约3 m;改道段下游的三兴垸至梅景窖以淤高为主,最大淤厚约 1.6 m。1995~2003年南闸上、下游局部河段纵剖面发生冲刷,平均刷深约1.0 m,其中闸上冲深约0.5 m,闸下深泓降低约1.7 m。南闸下游约2.5 km河段内深泓显著刷深,最深点由1995年的 30.0 m变化至2003年的 19.2 m,刷深约 10.8 m。

2003~2011年(三峡水库蓄水运行后),上、下游局部河段纵剖面冲淤变化较小。

3 南闸段虎渡河河势演变的影响因素

3.1 南闸建闸对虎渡河河势演变的影响

综合依据虎渡河1952,1995,2003,2011年的地形资料和南闸1952年建设、2000年二次改造的时间分布,主要选取1952~1995年和1995~2003年的闸上、下游临近河段冲淤变化分析。

根据河道演变规律可知,一般萎缩型河道的淤积特征为上游淤积量大、下游淤积量小[5-6]。而南闸建成后工程局部段淤积较虎渡河上游明显,南闸下游发生一定冲刷,主要表现在以下几个方面。

(1)1952~2003年,南闸上游中河口至南闸段单位长度淤积量远大于口门至中河口段,其淤积量远大于上游口门段。

(2)1952~1995年,南闸上下游断面均发生一定淤积,南闸上游各断面随着与南闸距离减小而淤积增加,南闸临河河段断面淤积增加较上游口门~中河口段增加较多,南闸下游断面淤积则明显较南闸上游小。

(3)1952~1995年,南闸附近河段深泓明显淤高,淤积幅度大于虎渡河深泓平均淤高;1995~2003年,由于1998年发生全流域性大洪水和2000年南闸改造,南闸下游约 2.0 km河段深泓发生剧烈冲刷。

上述现象发生的主要原因在于,南闸工程建设造成南闸上游局部河段水面线抬高,水流变缓,流速变小,同时南闸下游水流流速有一定增加,将工程改道段河流泥沙冲至下游一定距离后再次发生淤积。

综上所述,1952年南闸建设造成南闸工程临近河段发生强烈淤积,而2000年南闸改造工程对南闸下游河段有一定影响,对上游河段影响不明显。

3.2 虎渡河上、下游河势变化对南闸段的影响

由虎渡河南闸段上、下游淤积变化可知,虎渡河河势变化表现为2003年以前淤积,2002年以后冲刷,南闸河段河势变化与虎渡河整体变化趋势一致。

根据1952、1995年虎渡河测图分析,除了1952年工程建设进行的河段改道之外,1952~1995年其余河段平面形态总体稳定,堤防局部有整治,河道淤积,主槽缩窄,滩地发育。根据1995、2003、2011年测图,虎渡河口门至安乡段,河势基本稳定,表现为堤防稳定,岸线基本稳定。

考虑1952~1995年时间跨度大,河道演变与人类活动交互影响,没有实测资料进行比较,无法准确评估南闸工程建设对虎渡河河势调整的影响范围和时间期限。只能从堤防、岸线、深槽、洲滩、河床形态等分析1952~1995年南闸临近河段河势变化及可能的影响因素。

(1)堤防。通过分蓄洪区的治理、堤防加固等工程项目的实施,堤防普遍加高培宽,全河段堤顶高程加高2 m以上。其中1952~1995年南闸下游毕家洲、安枯垸一线,虎渡河4支并流,重新挽堤约2.5 km,封堵了西边两支,在减轻相关地区防洪压力的同时,也促使河势发生了较大调整。1995年后,南闸上、下游河段堤防无明显变化。

(2)岸线。受河道冲淤影响,局部岸线有变化,但总体稳定。1952~1995年,受南闸建设、河段改道等影响,南闸附近河段岸线变化较明显,如永固垸、毕家洲河段均发生一定淤进。1995年后,南闸附近河段岸线基本稳定,冲淤变化较小。

(3)深槽。虎渡河口门至中河口段深槽保持稳定,中河口下游深槽有一定的冲淤演变。1952~1995年,天宝垸至梅景窖段河槽整体表现为束窄、淤高。由于堤防改建等原因,毕家洲右侧河槽淤高至河滩。1995年后,南闸附近河段深槽基本稳定,部分河槽微冲微淤。

(4)洲滩。天宝垸至梅景窖段有六合垸、永康垸、乐福垸等河心洲,1952~1995年,各处洲滩均有一定的淤积发展,六合垸向尾部下游延伸,永康垸、乐福垸向洲头洲尾淤积发展,永固垸等河段边滩淤高。1995年后,天宝垸至梅景窖段洲滩基本保持稳定。

(5)河床形态。虎渡河河床基本保持稳定,冲淤变化幅度较小。1952~1995年,由于南闸工程段河道发生改道,南闸附近河段河床形态发生较大变化,由顺直型河道发展为微弯型河道,其中工程处河道变化最为剧烈,河床向右岸偏移约500 m,且河段洲滩有明显的淤长,减少了过水断面面积。1995年后,由于堤防、护岸等边界条件的固化,南闸附近河段河床形态无明显变化。

综上所述,虎渡河演变的总体格局受长江来水来沙变化以及长江与洞庭湖水沙分配关系调整限制以及三峡及上游水库群的运用等因素影响,而南闸建闸、改造的影响相对较小。但就工程区局部而言,因受关联因素复杂、资料缺乏等因素制约,南闸建闸、改造与虎渡河河道演变的相互影响还需进一步做观测分析。

4 减淤措施

淮阴闸等水闸运行时,常实行适时引水、集中引水、缩短泄水时间、加大泄水流量及分批轮流开启闸孔的方法,以调高输水挟沙能力、减少河段年淤积量。洪水期采用高水位、大流量的运行方式,尽量加大泄洪流量。

在南闸工程正常运用时,应充分考虑荆江干流及虎渡河来水情况以确定南闸过水量,综合依据荆江分洪区调度规程,通过恰当的南闸调度方式加大闸前水流强度,尽可能提高闸前水流挟沙能力。同时,在上游高水位时采用搅动疏浚方式,较低水位时结合挖泥船挖淤等机械疏浚方式减少南闸附近泥沙淤积情况。

在工程运用的基础上,在上游堤防加强林带建设、减少迎水坡面垦种、做好植被工作及防止水土流失同样是减少河道泥沙淤积的重要方法[7]。

5 结 语

南闸建成以后,对南闸河段河床演变造成明显影响,其中局部河段改道、上下游大量淤积等减少了虎渡河分流能力;此外,河床受虎渡河整体演变乃至荆江主河槽河势演变影响。南闸作为荆江分洪工程的主体工程之一,在荆江的防洪斗争中发挥过巨大的作用。然而也存在一些问题,如加剧了虎渡河的淤积萎缩,可能造成江湖关系的调整,使虎渡河和松滋河水系之间水力关系更加复杂,需要继续深入的研究和探讨。