山区石漠化治理的小流域模式

2018-11-05付秀成

付秀成

(云南水利水电职业学院, 云南 昆明 650202)

1 引言

“九分石头一分土,寸土寸金水如油”,是云南石漠化山区的真实写照。西南偏僻山区,生产方式相对落后,采用广种薄收耕种方式时,大片森林遭到砍伐,既没有留住土也没有留住水。为了生存,石漠化山区的村民只能在石头缝里找土耕种,使得水土流失加剧,石漠化现象越来越突出。石漠化初期,还只是“有水难存”;石漠化后期,则是出现“无水可蓄”。曲靖市沾益区白水镇洞上河大德乡采取小流域山区石漠化治理模式,通过实施五小水利工程,结合其他综合措施,首先保住水,再保住土,对小流域生态改善很大。即使作为小流域石漠化治理示范,其他小流域石漠化治理过程中还是应因地制宜采取水利工程措施和其他综合治理对策,小流域水土流失状况得到彻底改善,发展农村经济才有可能性,以达到水利精准扶贫的目的。

2 曲靖市沾益区石漠化概况

珠江源头第一区(县)的曲靖市沾益区,国土面积2910 km2,多年平均降雨量980 mm。全区河流主要是南盘江、北盘江和牛栏江。南盘江发源于境内的马雄山,是珠江的上游。流域分为南盘江流域面积1188.49 km2,年径流量4.31亿m3;北盘江流域面积531.4 km2,年径流量1.93亿m3。牛栏江为长江上游金沙江的支流,流域面积1082.1 km2,年径流量4.16亿m3。地下水资源总量5.79亿m3,其中坝区年地下水总量0.77亿m3,一般山区年地下水总量1.2亿m3,石灰岩溶山区年地下水总量3.82亿m3。地貌类型主要为盆地、山地、岩溶三种类型。境内地形北 高南低,东西高中部低,山地、丘陵、坝子、河谷 相间,形成波浪起伏的高原中山地貌。

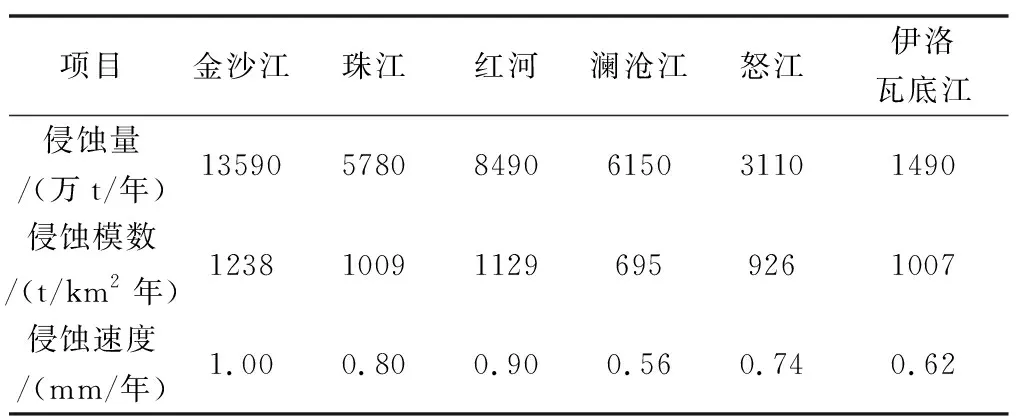

沾益行政管辖白水、盘江2镇,西平、金龙、龙华、花山4街道,德泽、菱角、炎方、播乐、大坡5 乡,122个村委会,908个村(居)小组,1235个自然村。全区为云南典型的山区农业区,属典型的喀斯特岩溶地貌,局部石漠化地区,水土流失严重,不仅丧失农业生产,还使本已相当严重的人地矛盾突显,农民赖于生存土地面积的日益减少,是造成贫困的自然因素。按《云南水利发展战略研究》资料,云南主要河流土壤侵蚀特征值见表1。

表1 云南主要河流土壤侵蚀特征值

沾益区河流属金沙江、珠江水系,石漠化现象广泛分布于全区各乡(镇),相对集中的区域是中部、西北部和东北部。

2.1 中部区域,以盘江镇、西平镇为代表

该区域地质结构主要是石灰岩地区。石灰岩地区地质结构脆弱,夏季暴雨容易冲刷地表土,地表层岩石裸露出来。中部地区出现众多的石灰岩峰林、峰丛。该区域岩溶十分发育,分布着无数的溶蚀洼地、漏斗、溶洞,形成独特的地表、地下双层溶蚀系统。地下水有一整套的排水系统,地表径流在流动过程中很容易通过岩溶漏斗、节理裂隙渗入地下暗河,造成该地表可利用的地表径流减少。

2.2 西北部区域,包括菱角乡、德泽乡和大坡乡

该区域水系发育,分布着长江上游金沙江支流牛栏江和小江,地质结构复杂,大部分属于河谷槽区和岩溶中山地貌,表现为沟壑纵横切割,坡度陡,支离破碎,多呈现裸露、半裸露石灰岩地貌,坡度陡,土壤松弛,汛期极易形成山洪,导致滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的发生。并且山高谷深,水资源难以利用,局部地区出现季节性干旱缺水现象。

2.3 东北部区域,包括炎方乡、播乐乡和白水镇

该区地貌特征主要是高原山地,中有盆地相间。岩溶发育,植被破环严重,雨过水走、水走草枯,生态环境脆弱。地质构造上,裸露、半裸露石灰岩达50%以上,局部达70%以上,土地贫瘠,干旱缺水,石漠化进程十分突出。

3 石漠化的危害

石漠化是指岩溶地区土地退化的一种现象和过程,在湿润亚热带气候条件下,受岩溶作用和人类不合理活动(如陡坡垦荒等)驱动,岩溶地区某些地段的地表土层流失殆尽、基岩裸露,土地生产力严重下降,地表缺水缺土少林草,出现类似荒漠化的景观现象与过程。

监测结果显示,截至2011年底,曲靖石漠化土地面积为51.9万hm2,占监测区石漠化土地总面积的18.3%,排在文山之后,居云南省第二。而潜在石漠化土地现状的监测中,曲靖为28.3万hm2,占监测区潜在石漠化土地总面积的16.0%。城镇化进程改变了城镇流域自然地理要素的循环过程,同时城镇化地区人类剧烈活动,对环境、生态影响较大,石漠化加剧对沾益区造成以下危害。

3.1 贫困难题

我国贫困地区主要集中在14个集中连片特殊困难地区(其中的乌蒙山区、滇桂黔石漠化区就集中在曲靖),沾益区是云南典型的山区农业区,根据监测数据:沾益区岩溶地貌面积为2054.87 km2,占全区国土面积70.61%,其中形成石漠化面积564 km2, 占全区国土面积20%。全区水土流失面积1025.66 km2,占全区国土面积35.25%,年均水土流失量达536.88万m3,土地石漠化进程造成水源枯竭,赖于生存的土地面积日益减少,人畜饮水困难,耕作条件又差,再加山高水低、地势陡峻,贫困问题已成为顽症。据统计,沾益岩溶地区农民的人均收入只有非岩溶地区农民的人均收入的一半。只有通过精准扶贫来解决贫困难题。

3.2 灾害频发

石漠化进程,不仅造成土壤不能保水,土壤肥力流失,水利设施的效果也显现不出来,导致旱灾洪灾自然灾害频发。据统计,自1950年以来,全县发生较大的洪涝灾害24次,其中1997年最为严重,致使农田淹没 5933.3 hm2, 导致河堤滑坡,倒塌198段43 km,房屋被淹埋80间,南盘江干流上段河堤决口长达1200 m,给全县经济造成了巨大的损失。此外,由于局部区域坡度大,土壤松弛,汛期极易形成山洪,导致滑坡、崩塌、泥石流等灾害。

3.3 影响水利工程效益的发挥

土地石漠化进程不仅容易发生滑坡、崩塌、泥石流等灾害,伴生的水土流失形成的大量泥沙容易淤积水库、坝塘、渠道,使得河道堵塞,河床抬高,影响到水利工程正常效益的发挥。

4 白水镇小流域治理模式

消除贫困是“十三五”规划全面建成小康社会必要条件,这需要各行各业的精准扶贫才能达到。具体到水利扶贫,是指由水资源主管机关或水利部门主导,①通过实施重点水利工程建设,解决贫困地区农村饮用水等惠民工程,促进扶贫减困;②通过防灾减灾项目的实施,提升贫困地区防洪抗旱能力,预防和降低因灾致贫的可能性;③有针对性地开展定点扶贫和对口支援,把精准扶贫落实到具体措施。

面对西南山区石漠化状况,国家发展改革委、国家林业局、财政部、水利部、农业部、国务院扶贫办在《生态扶贫工作方案》中明确石漠化综合治理工程措施,坚持“治石与治贫”相结合,重点支持滇桂黔石漠化区、滇西边境山区、乌蒙山区等贫困地区146个重点县的石漠化治理工程,通过封山育林育草、人工造林、森林抚育、小流域综合治理等多种措施,完成岩溶治理面积1.8万km2。

4.1 方法归纳

面对石漠化地区容易形成“山光水恶,地贫人穷”恶性循环,而石漠化进程多局限于小流域的特征,贵州、广西水利部门进行石漠化治理的科学归纳。

(1)以小流域为单元,按照水土流失规律进行小范围石漠化治理。强降雨降落,到对土壤的冲刷,土的搬运,淤积,都是在一个小流域内完成的。因地制宜采取防范措施,比如缓坡地带,通过坡改梯建设农田。石漠化治理最重要的保住水源。不管采用生态方式,还是其它方式,首先得保住小流域内的水。

(2)遵循水流运动规律,通过“五小水利工程”(小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠)把水的无序冲刷变为有序的运动,串联小水池、小水窖、小塘坝、小水渠形成的体系。这样的结果,不仅减弱降雨对土壤冲刷,还将多余的水积蓄起来。这些蓄积的水在干旱的时候就用于灌溉梯田。

(3)除了“五小水利工程”,植树种草,建水土保持林,是治理石漠化地区缺水的根本方法。将一个小流域、一片山坡,大弯就势,小弯取直;通过炸石抠土,岩石砌坎,回填泥土,配以水窖、排洪沟、引水渠、田间便道,坡改梯变成“保水、保土、保肥”的三保田。当然,根治石漠化的同时,不仅要解决农民生计问题,还要发展区域经济,这就需要进行产业结构的调整。

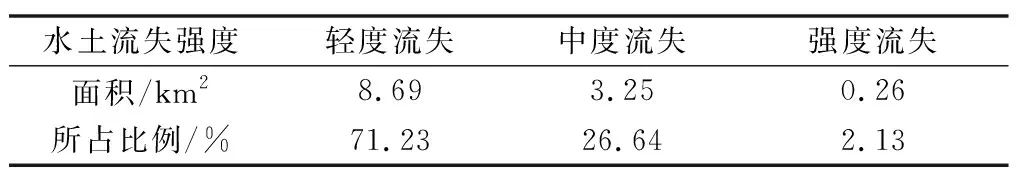

沾益区白水镇洞上河大德小流域石漠化治理就是采取小流域治理模式。治理面积包括大德、哈拉益、大水井和黑土地4个自然村小组。该岩溶区受人类活动影响,土壤侵蚀严重,基岩大面积裸露。由于地下溶洞和暗河发育,地表径流少,严重影响农业生产。大德小流域土地总面积21.45 km2,岩溶面积 10.61 km2,占总面积的49.46%,其中石漠化面积 5.23 km2,占岩溶面积的49.29%。大德小流域土壤侵蚀模数1241.53 t/km2·年,年土壤侵蚀总量为2.66万t(表2)。

表2 大德小流域水土流失现状 (来源:岩溶区农业综合开发问题与综合治理)

4.2 综合治理措施

(1)“五小水利工程”。①水源工程。按照山区地形特点,采用“蜘蛛布网、长藤结瓜,高水高用、低水低用”设计思路,选定小李子树塘坝作为水源。小李子树塘坝位于白水镇境内,由于年久失修,不仅坝体渗漏,输水涵管还没有设置进口闸门,同时溢洪道边坡多处滑落坍塌,影响泄洪能力,因此,对坝体上游坝坡进行防渗处理,输水涵管进口安装闸门,对溢洪道修缮处理。②调节水池。有了水源,新建100 m3调节水池,从小李子树塘坝引水进调节水池。当水池控制高程高于灌溉农田时,采用从水源点放水到蓄水池再到灌桩的低压管灌方式;当灌溉高程高于水池控制高程,结合生产道路排水沟、堰塘和天然沟箐,灌溉采取挑浇方式。③渠道工程。作为渠道的溪沟是土质沟道,不仅成长渗漏情况,沟道内还杂草重生,淤积严重,影响泄洪大小,存在一定的安全隐患。因此,溪沟采用矩形断面,两边采用M7.5浆砌石砌筑40 cm,底板由M7.5浆砌石砌筑20 cm后浇筑10 cm混凝土。

(2)根据小流域内对基本农田的设计需求,结合实地踏勘,选定流域内的坡改梯地块为41.46 hm2。规划片区的坡耕地坡度在5~10°,梯田设计为土坎梯田,田边设蓄水埂,梯田内侧设排水沟。地块设计顺山坡地形,以等高线为基准,大弯就势,小弯取直,地面平整度小于5°。同时根据坡度大小和土层厚度,确定梯面宽度、梯埂高度,通过砌石埂或植物栅篱土埂把坡土改成水平梯土。坡耕地集中连片,离村庄较近,人口相对集中,交通便利,排水设施容易配套,取得较好的示范效果。

(3)加大小流域的林草覆盖率。通过生态修复工程提高植被覆盖率,在荒山荒坡上营造水保林,减少水土流失,建立完整的坡面水土保持体系,降低石漠化范围。具体措施是指:①已经发生石漠化的地段,实行封山为主措施。②一些岩石裸露地比重大、植被稀少,林地条件较好,离居民点较近地区,采取人工“栽针、留灌、补阔”或“栽阔、抚灌”的乔灌混交经济林造林措施。

5 结论

综合广西、贵州治理石漠化的措施,结合沾益区白水镇洞上河大德小流域石漠化治理模式,可以得出石漠化治理过程中值得重视的地方。

(1)具体石漠化进程因素众多,差异很大。虽然治理思路无大的区别,但必须重视个性,石漠化治理要以小流域为单元,按照水土流失规律进行小范围石漠化治理,核心之处是“保水、保土、保肥”。

(2)修建和完善“五小水利工程”。水利水保的作用是采取“拦、引、排、沉、蓄”等方式,多种治理措施有效结合,相辅相成,不仅要使小流域有水,还要使水的作用充分发挥。

(3)以“因地制宜,适地适树”为原则,对石漠化严重地区封山育林进行自然修复,对坡度平缓土层瘠薄的坡耕地种植经济林。

(4)为确保经济林木的成活率,在经济林区、造林区等配套修建“五小水利工程”,在水土流失严重的地段建拦沙谷坊。

(5)石漠化治理以综合治理为主,农、林、水等多个部门齐心协力,水利扶贫是实现精准扶贫的重要环节。