基于模拟试验的城市轨道交通车站人员疏散研究*

2018-11-02刘杰

刘 杰

(重庆公共运输职业学院运输贸易系, 402247, 重庆//讲师)

发展城市轨道交通是缓解市区交通拥堵、提高城市交通服务水平的重要途径。随着城市轨道交通的发展,城市轨道交通车站成为城市重要的乘客集散节点。出于城市用地规划及路网布局的需要,城市轨道交通车站通常采取地下设站或高架设站的形式,站内设有多种运输生产辅助设备,乘客流线复杂,一旦发生突发公共安全事故,如火灾、恐怖袭击等,极易造成人员拥堵,引发严重的安全事故。

应急疏散是确保在突发事件下人员安全的重要手段[1],相关问题引起了多方学者的广泛关注。文献[2-5]通过日常观测的方式收集相关数据,以实际人员疏散演习的方式研究发生突发公共事件时站内人员疏散行为,进而总结出了站内人员疏散时间,以及人群流量、速度、密度之间的关系,同时分析了出口通行能力和通道通行能力间的量化表达方式。文献[6-7]根据实际情况组织演习,利用相关设备记录演习的疏散时间和人员的疏散情况。文献[8-10]给出了人流密度、人流流量和人流速度之间的计算公式。

尽管诸多学者对应急疏散问题进行了深入研究,但城市轨道交通车站应急疏散与一般建筑物内的疏散问题存在一定差异:乘客流向有垂直方向和水平方向的叠加作用[1]。而计算机模拟也需要基于一定的实际数据[11],以检验结果的有效性。然而现有研究中基于实际试验的数据采集及分析较为少见,组织以实际车站为背景的应急疏散试验有助于分析影响疏散效率的关键因素,对制定科学的应急疏散方案,提高城市轨道交通运营安全保障能力具有理论和现实意义。

1 试验方案

1.1 试验目的

城市轨道交通车站通常为多层建筑体,其垂向人员疏散的主要途径是步梯和自动扶梯,垂向人员疏散的流向可分为自底向上和自顶向下2种,不同流向人员疏散的差异主要体现在步行速度的不同。通常情况下,垂向人员疏散的目的是使站内人员到达地面安全区域,因此本文假设车站为地下设站,人员疏散的流向为自底向上;同时,在站内水平方向上,由于各类闸机等设施的阻挡,乘客的水平疏散也会受到一定的阻碍。本文模拟突发情况下城市轨道交通车站的人员疏散情况,以试验方式获取不同路径上的人员流量-时间变化关系,研究步梯和扶梯的垂向疏散效率,以及不同类型闸机对平面疏散的影响,为相关车站旅客紧急疏散效率研究提供基础数据。

1.2 试验背景

城市轨道交通车站站型各异,本文以香港某地铁站为背景。该站为2条线路的换乘车站,结构复杂、客流量大,具有一定的典型性。引发车站内乘客需应急疏散的原因各异,其中火灾是一类具备典型性的突发事件,也是实际生产过程中城市轨道交通车站面临的最大安全隐患。火灾威胁可分为站内火灾威胁和列车火灾威胁,其安全影响因素不同。为明确研究目标,本试验模拟平峰期列车突发火灾,对车站内及列车上的乘客进行紧急疏散,采集相关数据进行分析。在此情境下,假设站内设施不受发生火灾列车的影响,各设施运转正常,且忽略因起火列车造成的烟雾、气味等因素对人员心理造成的影响,以简化试验流程。

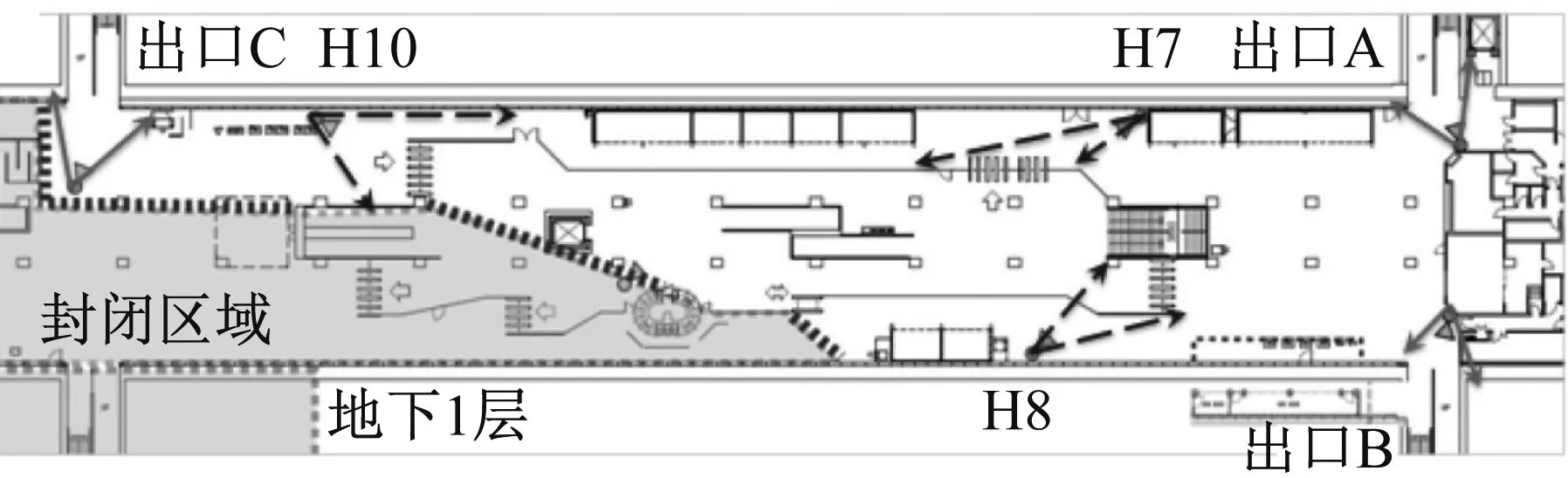

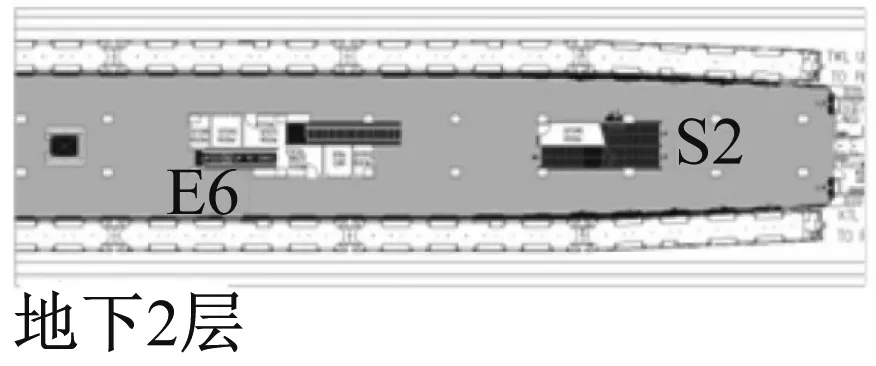

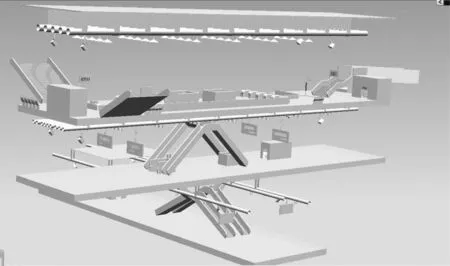

本试验安排1 500名乘客与50名工作人员参与,试验车站共有4个站台,呈上下2层分布;各站台与轨道间设有屏蔽门,无列车进站时屏蔽门为常闭状态。车站主体为3层结构,地下1层为车站大厅、地下2层及3层为站台层,各层平面图见图1,空间位置见图2。其中,H7、H8、H10为地下1层的闸机出口,S2和E6为连接地下1层与地下2层间的楼梯和自动扶梯,S3和E3为连接地下2层与地下3层间的楼梯和自动扶梯。

1.3 试验场景

试验场景为模拟起火列车驶入站台引起车内乘客及站内人员应急疏散。假设发生火灾的列车由地下3层站台驶入,当该着火列车驶入站台后,启动人员疏散应急预案。试验要求:站内所有的乘客、工作人员、列车上的乘客均需离开车站,到达地面相关安全区域;在此过程中,乘客在车站工作人员的指引及站内导向标识的导引下进行疏散,工作人员在确认全体乘客疏散完毕后撤离车站,到达地面层;同时为保证安全,在疏散过程中原定驶入该站的其他列车均不再停车,由该站通过后继续运行至下一站,以简化站台及车站客流复杂度。

图1 试验车站平面示意图

图2 试验车站层间空间位置图

当应急程序启动时,假设相关工作人员均已到达相应岗位,参与演习的其他人员按照事先制定的演习方案分布在车站站台及模拟起火的列车上。模拟起火列车为8节编组,其中列车的后半部发生火灾,此时列车内所有乘客均集中在未发生火灾的列车前半部分,而发生火灾的列车后半部分没有乘客。试验范围内的车站站台上共有候车乘客960余人。根据列车车体构造情况,全列车共有车门40个,假设乘客在站台的候车位置与各车门对应,每个车门对应位置有6位乘客等候,其余乘客以随机分布规律在站厅内分布。

1.4 数据采集

为采集疏散时的乘客流量及流向数据,在车站内选取关键点安装摄像机记录乘客流动情况,各摄像机机位布置见图1。在试验开始之前,向各位参演人员分发含有车站地图的记录表格,并明确每位参演人员的个体编号。在各参演人员就位后,启动摄像机开始数据录取。模拟起火列车进入站台后,触发相应的警报系统,全站启动紧急预案,开始演习及数据采集工作。

2 试验数据采集与分析

2.1 垂直方向疏散数据处理与分析

2.1.1 地下2层与3层间垂向客流疏散效率

地下3层为模拟起火列车的停靠层,其与地下2层间通过楼梯S3、自动扶梯E3相连。其中,楼梯宽度为2 m;扶梯宽度为1 m,其运行速度为0.65 m/s,假设该扶梯保持由地下3层向地下2层的单向运行状态。根据试验结果,地下3层与2层间的垂向疏散时间如表1所示。

表1 试验车站地下2层与3层间垂向疏散数据统计

表1统计数据中的疏散效率可用于整体疏散过程的量化评价,但由于个体选择行为存在差异性,难以体现扶梯及楼梯在整个疏散过程中客流量的动态特征。根据疏散过程录像以人工数据采集的方式分析楼梯及步梯的乘客疏散效率,结果显示步梯的通行效率与扶梯的相差不大,均为2人/s。其原因是,虽然在平常状态下步梯与扶梯输送效率相差不大,但步梯的宽度约为扶梯宽度的两倍,因此,在同等宽度条件下,扶梯的疏散效率高于楼梯的疏散效率。

2.1.2 地下2层至大厅垂向客流疏散效率

地下2层与车站大厅间通过楼梯S2、扶梯E6相连。其中,楼梯宽度为4.3 m;扶梯宽度为1.0 m,其运行速度为0.65 m/s。根据试验结果,地下2层与大厅间的垂向疏散时间如表2所示,其中最大疏散能力取自GB 50157—2013《地铁设计规范》。

通过疏散时间与S2、E6通行时间的对比发现,S2、E6在疏散时出现了部分流量为0的情况。这说明在疏散过程中,其绝对输送能力未得到充分利用,原因是所需疏散人员数量低于其绝对最大疏散能力。

表2 试验车站地下2层与大厅间垂直方向疏散数据统计

2.1.3 车站大厅至地面间垂直疏散效率分析

车站大厅可通过A、B、C出口通向地面对应的安全区域,乘客可经由上述3个出口进行疏散。根据试验记录数据统计相关疏散信息如表3所示。

表3 试验车站大厅与地面间垂直方向疏散数据统计

在上述疏散过程中出现了一个特殊现象:虽然在每个出口均设有自动扶梯和步梯,但在试验过程中,所有乘客均选择了自动扶梯作为疏散通道。造成上述选择的原因是,站内乘客拥挤程度不高,在大厅层至地面的疏散过程中乘客流量较为平稳,疏散压力不大。

2.1.4 各层间垂向疏散效率比较

上述各层间的旅客疏散效率在数值上存在一定波动,因此需根据相关数据的统计分析情况研究各平均值的可信度。以5 s为采样时间段,根据各疏散通道的视频统计数据计算平均通行量;分别以30%、50%和70%最大通过效率为数据,进行均值和方差的统计分析,结果如表4所示。由表4可知,E3的输送量大于S3,即相较于楼梯,扶梯的通行效率更高。但与此同时,随着试验数据量的增加,步梯输送量的方差呈现逐渐缩小的态势,说明步梯在疏散过程中的稳定性较扶梯好。

表4 试验车站各通道及出口疏散效率统计

2.2 水平方向疏散数据处理与分析

城市轨道交通车站除垂直方向上不同楼层间的流动外,还存在水平方向的人员流动。在发生应急疏散时,车站内的相关设备(如闸机等)可能对人员流动及流向产生影响,因此需要对水平方向上的疏散情况进行统计分析。

水平方向的人员流动在某些狭窄区域会形成瓶颈,是影响疏散效率的关键,本文在研究水平方向疏散时着重研究出口瓶颈的限制。根据图1所示的车站平面图,出口A附近的H7安装有8台三杆式闸机和1台双开门式闸机;B出口附近的H8安装有6台三杆式闸机,H10处安装有6台三杆式闸机。上述闸机是客流平面输送的瓶颈区段,根据试验数据统计瓶颈处的客流量信息,结果如表5所示,其中每台闸机的最大疏散能力根据GB 50157—2013《地铁设计规范》数值折算。

表5 试验车站水平方向疏散瓶颈处的疏散效率

由表5可知,H10处的疏散效率已经接近该处设备的最大通过能力,同时H7、H8处的设备尚存在部分能力富余。相较H10,H7处的三杆式闸机及双开门式闸机的利用效率较低,原因是地下2层人员经过S2到达地下1层后,人员可以选择H7或H8作为疏散通道,而经E6到达地下1层的人员只能选择H10作为疏散通道,从而使得该通道的利用效率较高。

3 试验结论

根据试验结果的统计分析,可以得到以下结论:

(1) 垂直方向上自动扶梯相较步梯输送能力更高。应急疏散情况时,乘客通常不会像日常乘坐扶梯一样原地站立等待扶梯传送,而是会以一定的步速在扶梯上行走,因此,同等宽度下,自动扶梯在垂直方向上的输送速度高于步梯,从而增加输送能力。但需注意的是,试验中输送能力最大的自动扶梯E3也仅达到了《地铁设计规范》中规定能力的90%左右,且通常自动扶梯的宽度小于楼梯宽度,因此应合理评估其输送能力。

(2) 水平方向上三杆式闸机对乘客疏散的效率影响较双开门式闸机大。这是由于三杆式闸机在疏散时的作用状态与日常作用状态几乎没有区别,仍需遵循一人一杆的作用机理,而双开门式闸机可以通过闸门的常开动作极大减少对人流水平运动的阻碍,因此双开门式闸机在应急疏散过程中的通行效率更稳定。

需要说明的是,上述试验结论是在站内未受起火列车影响的假设下得出的,在此条件下站内人员的疏散较为平静,同时站内设施不受影响。当站内人员受火灾影响造成心理波动时,由于扶梯的踏步高,相较步梯不适宜自然行走,因此易造成疏散安全性降低;同时,若站内发生火灾,则扶梯受到高温影响易造成相关部件失效,从而造成严重的安全隐患。因此,在垂向通道的设置上应保留步梯设置,同时在站内发生火灾或受火灾影响时应限制扶梯的使用,以提供更高的安全保障。

4 结语

采用实地演习的方式获取城市轨道交通车站应急疏散相关数据,着重分析了多层车站不同层间的乘客疏散效率以及同层间乘客的水平疏散效率,其中在垂向疏散方面,分析比较了步梯和自动扶梯两种设备的疏散效率;在水平疏散方面,研究了不同类型闸机的疏散效率。

由于城市轨道交通车站结构的复杂性,完全通过计算机模拟的疏散试验存在基础数据不足、难以复现复杂情况下人员疏散流线的缺陷,因此实地演习是获取实际数据的重要途径。本文研究中选取非高峰时段,客流量较为平稳,模拟高峰拥挤时段的数据及分析将是下一步试验工作的重点。