现场工作安置对一线工伤者复工率及出院后误工时间的影响

2018-11-02周慧玲卢讯文徐艳文黄琼陈冰曾嘉彦黄茹

周慧玲, 卢讯文, 徐艳文, 黄琼, 陈冰, 曾嘉彦, 黄茹

在我国,生产制造业是工伤多发领域。有研究表明,在仅接受常规的院内职业康复职工中,生产制造业一线设备操作人员在随访期内复工率在多个职业人群中是最低的[1]。同时,在实际工作中发现,这一群体多为体力操作者,由于文化程度不高、职业能力变化、与企业沟通协调能力不足、企业欠缺伤残者工作安置经验、企业/工人担心再次发生工伤等原因,工人出院后没有复工、延迟复工的情况确实存在。美国学者Isernhagen[2]于2006年提出,职业康复是新型的工作职能匹配模式,可以弥合医疗界、雇主和工人之间的距离。国际上有专门设置从事职业辅导及就业支持的岗位,以多种康复手段帮助残疾人就业,并已验证其必要及有效性[3-6],可见,通过立法及新型康复手段消除残疾人回归岗位的不利因素,帮助它们快速回归岗位符合职业康复国际发展趋势。本次回顾性研究旨在研究现场工作安置对一线工伤者复工结局的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年1月~2017年5月期间由广东省劳动能力鉴定委员会、广州市劳动能力鉴定委员会批准在广东省工伤康复医院进行职业康复治疗的555例工伤职工。纳入标准:生产制造业一线职工(各类操作工等体力劳动者);预计劳动能力鉴定等级在7~10级或未达级别,并已具备一定职业能力者;无严重言语问题、认知损害或非精神病发作期者;个案管理服务记录中未发现劳资双方存在严重劳资纠纷;病历资料及出院回访记录完整者。排除标准:个案管理服务记录中明确表明职工强烈拒绝再就业、企业排斥安置职工再就业、企业破产或将与职工解除劳动合同关系、企业与职工正在进行劳动仲裁、雇佣关系已破裂者;回访记录显示职工出院前已提交医疗申请并在出院后即刻转入其他医疗机构进行治疗/康复者;有严重言语问题、认知损害或精神病发作期者;病历资料及出院回访记录不完整者;曾接受其他机构/部门提供之与就业支持相关的服务者。按照入选标准和排除标准筛查,排除不符合条件的样本62例,纳入符合条件的555例样本进行研究,按照是否介入现场工作安置服务分为安置组(255例)和非安置组(300例)。安置组:男189人,女66人,平均年龄为(37.81±9.53)岁;非安置组:男211人,女89人,平均年龄为(39.50±9.18)岁。

1.2 方法 2组均接受院内常规康复治疗(职业功能训练、技能培训、就业指导、康复辅导),安置组另外接受现场工作安置协调。现场工作安置操作流程:2组样本在入院初评后均由复工协调员通过面对面、电话与患者、用人单位沟通是否需要安排现场工作安置,根据双方共同的选择确定是否安排。介入前,征得工伤职工的同意,由复工协调员与企业人事部沟通现场工作安置目的、意义、复工协调员的立场,取得企业的配合并约定现场工作安置实施的时间、地点、参与人员。介入当天,在企业内部具备会议条件的场所内,由复工协调员及公司人事部牵头,召集人事部门、用工部门、安全管理部门负责人,在工伤职工在场的情况下,营造和谐轻松的会谈氛围,由复工协调员向企业反馈院内出具的职工的职业能力情况、重返工作岗位建议,鼓励职工现场表达意愿,讨论企业和工伤职工的疑问或顾虑,达成或初步达成一致工作计划:复工岗位、工作任务、复工具体日期,记录多方沟通的结果并由人事部将讨论结果通知到企业内部利益相关者;介入完成后,由人事部及复工协调员共同督促工作计划的落实。

2 结果

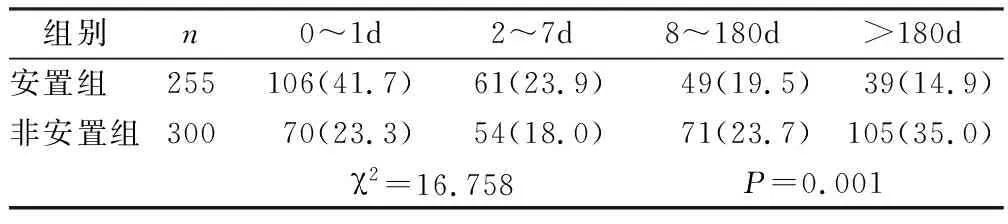

2.1 2组出院后误工时间比较 2组误工时间段占比差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 2组复工率比较 安置组复工率明显高于非安置组(84.7%,65.0%,P<0.05)。

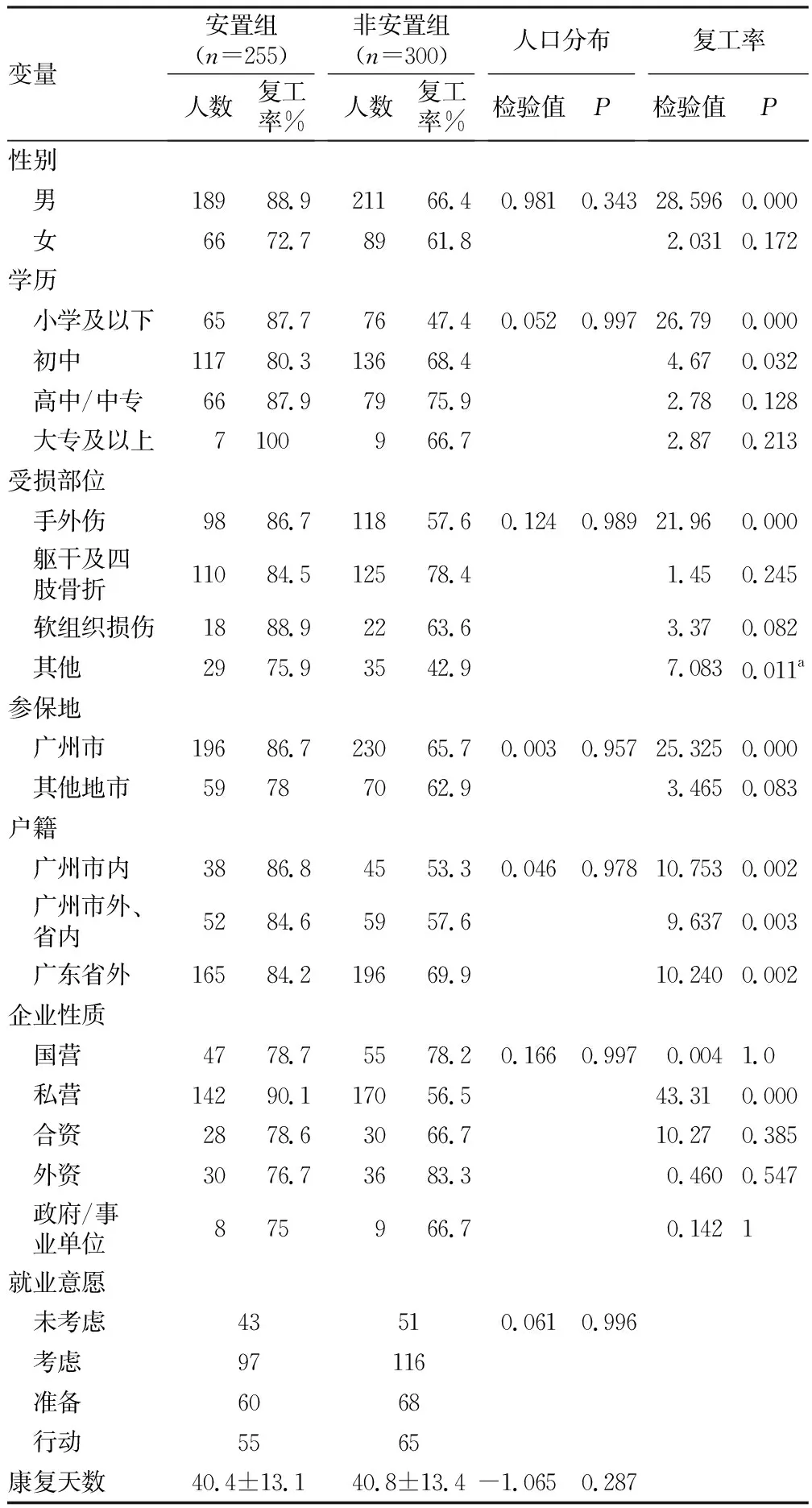

2.3 一般人口学统计资料 干预前,2组样本在性别、康复期、学历、受损部位、参保地、户籍、企业性质、就业意愿的分布差异均无统计学意义,见表2。

2.4 2组变量间复工率的差异 表2显示,2组间具有某些变量特征的样本复工率呈现出差异:安置组的不同变量分类(外资企业除外)复工率均高于非安置组,其中性别(男性)、学历(初中及以下)、受损部位(手外伤/软组织损伤/其他)、参保地(广州市)、户籍、企业性质(私营企业)为特点的人群复工率差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2组出院后误工时间对比例(%)

表2 2组样本临床资料及复工率比较

3 讨论

现场工作安置的目标是协助劳资双方达成或初步达成一致的安置计划:复工岗位、工作任务、复工具体时间、出院前双方需准备的工作以达致复工/快速复工的结果,旨在通过有公信力的第三方机构营造平等的沟通环境,削弱因职业、社保归属、户籍、年龄、伤残级别、工人就业意愿/文化程度/缺乏话语权/沟通技巧、企业安置积极性不强/内部固有组织架构或部门间利益权衡等可能对工人复工造成的障碍,特别强调参与、平等、对话、产生共识、跟进落实。本文以复工率及误工时间作为结局评价指标,研究现场工作安置措施对制造业一线工伤者复工的实际作用。

本次研究发现,工作安置能显著提高一线工伤者的一般复工率,特别对性别(男性)、学历(初中及以下)、受损部位(手外伤/软组织损伤/其他)、参保地(广州市)、户籍、企业性质(私营企业)为特点的人群复工有显著的促进作用,积极地进行现场工作安置,一线制造业工人这一复工困难的特殊群体的复工率超过一般工伤职工的复工率68.9%[9]。该措施对男性、低学历、手外伤及软组织损伤、广州市参保的私营企业工人的促进效果特别显著,可能是由于这些特点人群存在复工的不利因素如:低学历者的企业地位低,男性的沟通习惯与女性相比主动性低、私营企业处理工作安置较国企、事业单位、合资/外资企业不规范,而现场安置措施正好能削弱上述不利因素对工人复工的影响。未来可以考虑重点针对以上特点人群实施该服务。

复工速度也是本研究关注的重点。本研究发现,现场工作安置在推动工人在出院当日、一周内复工的效果显著,有利于减少一线工伤者出院后的误工时间、快速安置就业,考虑是由于现场工作安置服务能预测、减少/消除不利因素可能造成的延误复工结局。企业工作环境千差万别,现场安置能更直观地了解企业现场的岗位情况、选取适合职工目前职业能力的精确岗位,并由治疗师精准提供工作任务的调整、工序的改良方法、合理的作业姿势、利益相关者(用人单位、人事专员、车间负责人、同事)残疾管理宣教、工作环境/工作文化改善建议,也能在短时间内消除双方的疑虑,企业能提前做好职工回归岗位的部门协调工作。职工出院后,复工的基本条件准备妥当,便减少了误工时间。

目前我国缺乏专门针对用人单位安置工伤职工就业的扶持政策,工伤职工的职业竞争力明显弱于健全人,需要用人单位给予额外的照顾。在无扶持政策的情况下,所有的问题和压力均由用人单位自行解决,造成用人单位消极地对待工伤职工的就业安置[9]。

研究者认为,虽然现场工作安置耗费的人力成本较高,但是值得推广及普及。首先,从服务的无障碍角度看,现场安置措施能破除企业、职工、评估者由于地域限制造成的种种沟通障碍,使各种沟通、评估、复工建议更为科学、严谨、更具有针对性和可操作性;其次,从服务的可获得性角度看,它是“一站式职业康复服务”的体现,把康复服务从院内延展到院外,直接服务受惠者从单一的患者延展至企业甚至社区,这与工伤康复 “促进工伤职工重返岗位、重返家庭、重返社会” 的最终目标是一致的;最后,从服务的人性化角度看,在该措施介入下,企业的参与程度大大提升,企业及工伤患者的特殊需求被充分关注,能得到及时甚至超前的专业介入。这与国际康复质量认证委员会(Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities,CARF)所推崇的“为患者提供针对性的、个性化的治疗方案;多学科合作;一站式康复服务以满足不同程度不同需求的患者;倡导与患者相关的社会成员参与、配合”理念是一致的。

在现场安置过程中,除了康复知识外,对复工协调员沟通/谈判能力、企业文化、安全生产知识、工伤保险、劳动政策理解也有较高要求,这是实施该项目的难点,可建立跨专业团队(如治疗师、安全工程师、社会工作者等)开展该服务。

本次回顾性分析查阅了国内外在这一方面的研究成果[1-8],考虑了我国最近十年有文献记载的影响工伤职工复工的因素[9-11],以保证结果的可信度。本文旨在填补国内对工作安置服务成效研究成果,也试图给康复实务工作者提供一个参考措施或服务方向的启发。