高职制造类专业创新发展研究与实践

——以模具设计与制造专业为例

2018-11-01

(武汉船舶职业技术学院机械工程学院,湖北武汉 430050)

《中国制造2025》提出:加快发展智能制造装备和产品,组织研发具有精确感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造(3D打印)装备等智能制造装备及智能化生产线;推进制造过程智能化,试点建设智能工厂/数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、增材制造(3D打印)等技术和装备在生产过程中的应用。

根据《教育部关于印发《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》的通知》(教职成〔2015〕9号)文件精神,坚持适应需求、面向学生,坚持产教融合、校企合作,坚持工学结合、知行合一,推动高等职业教育与经济社会同步发展,重点服务中国制造2025,主动适应数字化、网络化、智能化制造需要,调整专业、培养人才。

然而,传统的高职制造类专业存在教学内容陈旧、教学模式僵化、教学条件落后等诸多弊端,无法满足我国智能制造产业的发展需要。下面,以模具设计与制造专业为例,探索高职制造类专业主动适应智能制造产业的创新发展之路。

1 模具专业创新发展的总体设计

武汉船舶职业技术学院(以下简称“武汉船院”)模具设计与制造专业主动适应国家相关政策,科学制订创新发展战略,服务湖北省智能制造产业,面向中国制造2025,确立3D打印与数字化设计技术方向,以学生职业发展为宗旨,以就业为导向,围绕提高人才培养质量,持续深化产教融合专业建设模式改革、工学结合人才培养模式改革、创新创业教育教学模式改革,加强智能制造教学资源建设、持续提高专业建设水平,不断增强高素质技术技能型人才的培养能力,将模具设计与制造专业建成服务智能制造产业的骨干专业。

2 模具专业创新发展的具体做法

2.1 探索适应智能制造产业的人才培养模式

武汉船院模具专业重点面向中国制造2025智能制造产业,主动适应数字化、网络化、智能化制造的需要,紧密跟踪模具、3D打印、电子产品、家用电器、汽车等国家和湖北省主干产业和战略新兴产业的发展,明确3D打印与数字化设计技术的专业方向,探索主动适应智能制造产业的工学结合人才培养模式,积极推动专业内容与教学方式的转型升级。

根据区域产业的发展情况,主要围绕湖北省及周边地区、长三角地区、珠三角地区等区域,跟踪调查模具(3D打印)专业技术技能型人才的主要从业岗位及职业能力要求;定期举行典型企业专家座谈,座谈对象主要来自东风汽车股份有限公司模具公司、富士康科技集团鸿准精密模具(深圳)有限公司、震旦集团3D事业部等,涵盖模具(3D打印)专业的主要岗位群,具有典型性和代表性;长期跟踪毕业生工作情况,了解毕业生的主要职业岗位及职业岗位的变化趋势,为学生可持续发展能力的培养提供依据。

2.2 推进3D打印教学标准建设

模具(3D打印)专业的人才培养目标定位为积极服务中国制造2025智能制造产业,培养适应生产、建设、管理和服务第一线需要,具有良好的职业道德和敬业精神,熟悉塑料模、冷冲模、压铸模等模具技术,从事数字化设计、分析等工作;同时具备3D建模能力,也可以从事3D打印技术应用、设备及耗材的经营销售等工作的高素质技术技能型人才。

动态反应国家职业标准、行业标准和专业技术进步,将专业教学标准体系建设作为模具(3D打印)专业内涵建设的基础工程。逐步建立完善的3D打印与数字化设计技术方向的专业教学标准和课程标准体系,见图1。进一步发挥行业企业专家和教育教学专家组成的专业委员会的作用,形成服务高素质技术技能型人才系统培养的标准调整机制。

图1 模具(3D打印)专业教学标准体系

2.3 彰显创新创业教育特色的教育教学模式改革

3D打印技术比较适合中小型企业的发展,尤其适合具有创新精神的人才展现自己的聪明才智。通过产品的快速成型,为发明创造的模型制作和样机生产提供了便利条件。因此,3D打印技术为学生创新创业打下坚实基础。

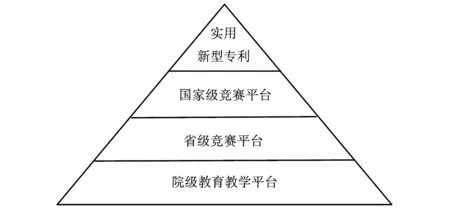

模具(3D打印)专业将学生的创新意识培养和创新思维养成融入教育教学全过程,促进3D打印专业教育与创新创业教育有机融合。充分利用3D打印技术利于人才创新精神发挥、适合中小型企业发展的突出特点,将创新创业教育融入3D打印课程教学,积极开展第二课堂活动,大力组织学生参加各级各类创新创业大赛,通过课上与课下有机结合,推进彰显创新创业教育特色的教育教学模式改革,切实培养学生创新创业的意识、思维和能力,见图2。

图2 模具(3D打印)专业创新教育体系

2.4 瞄准3D打印与数字化设计技术,加强“双师型”教学团队建设

模具(3D打印)专业重点瞄准3D打印与数字化设计技术方向,积极组织教师参与各类企业实践项目,改进教师企业实践评价方式。探索在合作企业建立师资培养基地,帮助教师及时了解企业生产技术规范、企业管理制度与经验,掌握企业技术工艺、技术创新方式,鼓励教师与企业联合申报技术创新、新技术推广培训项目。

同时,以数字化教育资源建设项目、教育信息化项目为载体,开展教师“互联网+”现代信息技术应用能力培训。鼓励教师自主或联合开发课程微信公众号、手机客户端等移动教育资源平台,实现翻转课堂,吸引学生参加课程建设,促进泛在、移动、个性化学习方式的形成,组织教师参加各级各类信息化教学竞赛,提升教师信息化教学能力。

2.5 产教融合,创新教学条件建设

模具(3D打印)专业与震旦集团深度合作,建设3D打印与互联网+制造云平台,包括武汉船院-震旦3D打印技术开发服务中心和3D打印技术实训室。3D打印与互联网+制造云平台建设分阶段进行,第一阶段搭建基础平台,第二阶段加大平台深度建设,逐步推进,满足湖北地区企业的需求,推动湖北地区、智能制造产业升级,同时辐射整个华中区域,将平台打造成华中地区未来的3D打印服务中心、体验中心和培训中心。

同时,与富士康科技集团深度合作,建设创意设计、逆向工程与精密检测创新工场,包括武汉船院-富士康创意设计室、逆向工程实训室、精度检测与调整实训室。与企业深度合作,寻求构建创意空间,产品从立项,到创意设计、结构设计、虚拟制作、产品制作、精度检测与调整,实现跨专业全方位合作,培养学生创新能力,引导学生创新创业。

2.6 建立诊断改进机制,保障教育教学质量

完善模具(3D打印)专业人才培养质量标准体系,把毕业生的职业道德、职业素质、职业能力、就业质量和用人单位的满意度作为评价人才培养质量的重要指标,从而科学全面地反映教育教学质量。

建立模具(3D打印)专业就业质量报告和教育教学工作诊断与改进制度,引导行业企业、学生和家长参与教育教学质量评价,探索建立毕业生就业质量跟踪调查机制,继续实施独立第三方人才培养质量调查,探索建立基于大数据的教育教学工作诊断与改进机制,不断提升教育教学质量。

3 结 语

面对中国制造2025,高等职业教育充满机遇和挑战。制造类专业必须主动服务智能制造产业,创新发展机制,深化产教融合专业建设模式改革、工学结合人才培养模式改革、创新创业教育教学模式改革,加强智能制造教学资源建设、“双师型”教学团队建设,不断提升技术技能型人才的培养质量。