英国城市设计:1980年代至今的概要式回顾

2018-10-31杨震

杨震

于丹阳

一、背景

在过去四十年中,中国的城市化进程实现了急速推进:城市化率在1978年为17.92%,2016年已达到57.35%,其中北京、上海、天津等城市均超过80%,达到发达国家的城市化水平[1]。在此阶段,中国的城市问题正显得日趋错综复杂:一方面,一线城市的“大城市病”急剧凸显,包括人口膨胀、交通拥堵、住房困难、环境恶化等;另一方面,许多传统工业和资源型城市,又面临资源枯竭、产业单一、人口流失、经济衰败、生态破坏等深重的“发展危机”。有研究者指出,这些问题在很大程度上是源于过去四十年中“增长主义”式的城市化范式,即通过物质空间的大扩张和对资源的过度攫取,来达到城市资本的快速增值与积累;在此过程中,有关社会空间建构与生态系统保护的需求则被压缩或忽略。但近年来,在自上而下的政策层面,化解前述城市问题并促进城市化转型正成为一个重大的战略性目标:中央政府明确提出城市建设要由“以土地和经济为导向”的外延式增量扩张转向“以人和生态为本”的内涵式存量更新,倡导实施“精明增长”、“城市修补”、“生态修复”等[2]。这是一次基于新时期城市发展新需求,同步寻求“解决城市现存问题、促进城市经济转型、修补社会与生态空间”等多重目标的整体性、系统性、综合性的战略尝试[3]。而“城市设计”的作用在其间被多次强调,被认为是有助于实现这一战略的重要技术手段和政策工具[4]。可以看到,这种重大的城市战略变化呼应了西方国家在后城市化阶段的转型历程:以英国为例,自20世纪80年代以来同样面临严峻的城市发展不平衡及复杂的经济与社会危机,作为一种顶层对策,英国实施了“城市复兴”战略(Urban Renaissance),并大力倡导城市设计在其中的价值与作为;作为结果,近三十年来,英国一些大城市中心区(尤其是英格兰地区)的物质形态、经济结构、社会生活等方面均发生了显著的变化,同时城市设计被广泛内嵌于多个层面的城市政策框架以内,与城市发展的联系日趋紧密。然而,2007-2008年的金融危机又在很大程度上改变了英国的城市建设图景,在随后的近十年时间中,英国进入所谓的“后衰退时期”(Post-recession Age),其城市复兴面临新的复杂性和不确定性,但在首都伦敦则涌现出大量与城市设计相关的开发行为。可以认为,英国的经验具有研究的样本价值,对其1980年代至今在城市复兴背景下的城市设计进行概要式回顾,将对中国现阶段的城市转型具有较好的镜鉴意义,也有助于加深对城市设计作为一种技术手段和政策工具的内涵认知。

二、城市设计作为一种公共政策

一直以来,学界对城市设计的定义并不统一。许多研究者认为,城市设计的实践范畴集中于三维城市形态和公共空间,由此区别于传统的城市规划主要关注二维土地功能、及建筑学主要聚焦于建筑单体的私属空间。但由于城市形态和公共空间的内涵和外延本身难以清晰界定,造成对城市设计实践的“认知模糊”,它被认为是“几个学科的模棱两可的混合体”[5],甚至被评价为“因缺乏知识核心而处于一种无政府状态”[6]。然而,城市设计的这种特性却使它对各种尺度的空间实践活动都可以形成介入及整合,由此与城市发展具备多层面联系及促进的可能。基于此,一些研究者提出应该将城市设计视为“一种场所营造的过程”(a process of place-making)[7],或者是“一种实践性的、应用性的、具有创造性的社会活动”[8],认为它不需要成为“一个独立的领域”,而宜于作为“空间政治经济学”(Spatial-political Economy)这个包罗万象的大认知框架内的一个子集[9]。与这些观点相呼应,在城市治理领域,城市设计越来越多地被视为一种“公共政策”(Public Policy)。在北美一些城市的规划管理中(如纽约、旧金山、温哥华等),城市设计的公共政策属性体现得十分鲜明,发展出开发控制(Development Control)、设计控制(Design Control)等城市设计法定化系统框架。而英国的城市复兴运动同样赋予城市设计以公共政策的身份:官方的规划文件将城市设计定义为“是为人创造场所的艺术……是可持续发展和经济繁荣的关键所在,为自然资源的合理利用和社会的健康发展提供保障”[10]。由此,城市设计成为英国城市复兴在物质空间层面协调各方利益关系的重要工具,它“在解决城市环境以及建筑物与空间的组合设计问题的基础上,关注城市空间的形成过程以及在此过程中如何满足其社会、经济、文化、功能及政治上等非物质性的目标”[11]。1999年具有里程碑意义的研究报告《迈向城市复兴》(Towards an Urban Renaissance),进一步明确主张“城市复兴需要由城市设计来主导(Design-Led)”[12]。官方的《规划政策说明1》(Planning Policy Statement 1)进而提出:“高质量和人性化的设计……应该成为所有参与城市建设过程的各方的共同目标”[13]。尽管这些并不能消除一些批判者关于“物质化”的城市设计能否深刻理解城市生活的复杂性的质疑,但在英国的城市政策环境中,一个基本的共识是:好的城市设计是支持城市复兴的“基础要素”和必要条件。

三、三个阶段的概要式回顾

1.“新自由主义”与城市更新:1980-1990年代

作为工业革命发源地,英国是一个传统的工业强国,航运、船舶、汽车、机械、煤炭、钢铁等自19世纪以来一直是英国的支柱产业。但自1970年代开始,伴随着西方国家的能源危机以及全球化下资本主义经济结构方式的改变,英国的传统工业急剧衰退,在许多以制造业为支撑产业的城市(如伯明翰、曼彻斯特、利物浦、卡迪夫等),工业厂房、港口码头、铁路矿山、电厂等相继关闭,留下大量“棕地”(Brownfields)、闲置建筑和工业设施(截至1980年代末期,英格兰“棕地”总量近456.7平方公里[14];英格兰、威尔士的闲置工业建筑多达1,620万平方米[15])。城市空间被这些工业遗产所割裂,变得难以利用并迅速荒芜。更严重的是,大量制造业的失业人口离开城市(例如,制造业的中心地带西米德兰兹郡的失业率在1980年代增加了300%[16]),导致城市功能需求减退、商业衰微、社会服务设施关闭(学校、医院、警局等),进而造成富裕阶层也寻求迁往郊区。内城空心化和贫困化现象迅速凸显,伴生出犯罪滋生、社会隔离、阶层异化等问题。

图1:格拉斯哥皇冠大街项目中的混合社区

图2:伦敦金丝雀码头突破了伦敦传统规划范式

1970年代末期开始执政的保守党政府认为:内城问题首先是城市经济的问题[17]。作为应对,英国政府并无意“重振”传统制造业,而是提出城市向“服务型经济体”转型,大力发展金融、传媒、信息服务、零售、房地产等第三产业,推动城市从简单的物质化改造(Urban Renewal)迈向以经济结构调整为主的城市更新(Urban Regeneration)。时任首相撒切尔夫人态度鲜明地提出摒弃以中央调控为主的国家凯恩斯主义,实行强调市场自行调节的“新自由主义”(Neoliberalism)。作为结果,长期以来中心化的城市规划管理体系在1980年代被瓦解,在某些区域,城市功能分区和规划控制被废止,规划管理部门的行政许可职能被取消或者合并,以更好地“为市场力量松绑 ,发挥资本的主体性”。中央政府设立了众多的城市开发区(Urban Development Zone) 和企业区(Enterprise Zone)作为“自由规划区”,允许在其区域内进行自由的规划调整,同时组建城市开发公司(Urban Development Corporation),赋予其规划管理、基础设施建设、招商引资、开发经营等兼具行政与企业色彩的“一揽子职能”。在此背景下,城市规划的宏观调控职能被削弱,城市设计在微观层面的活跃性却得以激发,作为一种促进产业转型和空间重塑的有力手段,在各个地区的内城更新项目中被广泛应用。例如,格拉斯哥的皇冠大街(Crown Street)项目集中体现了如何利用城市设计手段与新业态来促进内城再开发:它提供了两个主要购物中心——圣依诺克购物中心(St Enoch Centre)(1989年)和之后的布坎南长廊(Buchanan Galleries)(1998年),构成了这个城市最具活力的商业街;同时突破了规划功能分区的束缚,提供了一个占地16公顷、包含1000个住宅单元及相关配套的大型混合社区(图1)。该项目拥有专门的公共部门办事处,负责制定总体城市设计及开发纲要,并向私人开发商提供公共基础设施建设与开发补贴。再例如,伦敦的金丝雀码头(Canary Wharf)曾经是英国最繁忙的航运集散地,在1980年代停止运营后长期荒废,后由城市开发公司接手,重新规划为伦敦新的中央商务区(CBD),大力吸纳国际金融、传媒、教育类企业(如摩根士丹利、汇丰银行、花旗银行、路透社、镜报、伦敦城市大学等)。城市开发公司为该地区制定了充满浓郁北美城市特征的总体城市设计方案(由美国SOM公司设计,拥有笔直的林荫大道、宽敞的城市广场、大量高耸的玻璃幕墙建筑等)。该区域汇集了1990年代英国最高的三栋建筑,体现了明显的后现代主义特征(Postmodernism),也由于“毫无顾忌地突破了伦敦的传统规划范式”而引发争议[18](图2)。至今金丝雀码头仍是英国1980-1990年代最重要的城市更新和城市设计遗产之一。

2.“第三条道路”与城市复兴:1990年代-2009年

进入1990年代,新自由主义主导的城市更新政策的弊端逐渐显现:过度依靠城市开发公司和开发区来进行招商引资,并对私人开发商采取“放任主义”(laissez-faire),使城市建设被经济利益及房地产开发所裹挟,公民福利、社会公平、社区包容、文化提升等重要议题却被长期搁置。为此,保守党政府做出了一系列“聚焦社会需求最凸显的地区”的努力:包括加大对内城中心区空间的集约化更新、增大社会住房(Social Housing)的投放量、在城市更新中鼓励采取地产开发与地方社区合作的模式并为弱势群体提供更多就业。城市设计在其间的作用被中央政府进一步强化:时任环境大臣克里斯·帕滕(Chris Patten)、约翰·古默(John Gummer)极力倡导城市设计是提高城市建设质量、促成城市综合更新的重要途径,并开始推动制定国家层面的城市设计导则。

1997年上台的新工党政府提出“第三条道路”(the Third Way)的理念,寻求在保守党的新自由主义政治经济学和凯恩斯主义下的福利国家体制之间“找到一条折中的道路”,来更好地平衡市场力量和政府管治,兼顾资本利益、社会公平与个人自由,建设更具有包容性和参与性的城市社会。在此理念下,新工党政府提出以社会福利色彩强烈和具有悠久城市设计传统的“欧洲大陆城市”为榜样(如阿姆斯特丹和巴塞罗那),进一步明确将城市设计作为制定城市战略、解决城市问题的重要抓手。1999年由建筑师理查德·罗杰斯(Richard Rogers)领衔成立的“城市工作组”(Urban Task Force)受中央政府委托,编制了影响深远的研究报告《迈向城市复兴》,用更具包容性和象征性的“复兴”理念涵盖了传统的“更新”概念。该报告在城市设计、交通联系、环境管理、城市更新等9个专题下给出了共105条政策建议,标志着以城市设计为主导的城市复兴运动的全面兴起[19]。

在此后的十年时间内,中央政府根据《迈向城市复兴》的建议,致力于“发展并实施一个全国性的城市设计框架”,包括修改《规划政策说明》来为城市设计确立法定地位、出版《通过设计》(By Design)和《城市设计纲要》(Urban Design Compendium)等指导手册来普及城市设计理念与知识、编制《更安全的城市》和《无障碍街道设计手册》等专项技术手册来指导地方政府实施城市设计、并成立了“建筑和建成环境委员会”(Commission for Architecture and the Built Environment,CABE)作为国家层面的城市设计咨询机构。相比保守党政府的“放任主义”,新工党政府倾向于鼓励中央政府、地方政府、营利机构和非营利机构达成“多层面的合作伙伴关系”(Public Private Partnership),“共同承诺”好的设计。在一些城市涌现了一批对设计品质怀有强烈责任感的政府官员,例如伦敦(时任市长肯·利文斯通,Ken Livingstone,或许是英国最积极推动城市复兴和城市设计的地方行政首长)、曼彻斯特、谢菲尔德、伯明翰、利物浦等。他们破除了城市开发公司垄断型的开发体制,吸收“更多善用城市设计价值”的中小型开发公司进入城市更新市场;同时在社区层面,也更注重将社区参与纳入地方政府的综合更新绩效评估,并实施了“携手共建”(Together We Can,2004年)、“活跃公民”(Active Citizens,2005年) 等政策来鼓励公众参与城市设计[20]。在此期间,内城中心区空间的集约化更新得到相当程度的加强,表现出学习“欧洲大陆城市”建设开放式步行商业街和购物中心的倾向,例如曼彻斯特千禧街区(Millennium Quarter)、利物浦1号天堂(Liverpool One Paradise)、伯明翰斗牛场项目(Bullring)、卡迪夫皇后大街(Queen’s Street)等(图3)。政府在交通改善、共享道路、步行化、城市景观等方面增加投入,显著地提升了城市公共空间的品质:例如,诺丁汉新建或修复了9个城市广场;谢菲尔德建设了3条穿越市中心的高质量步行体系;伦敦则启动了“世界广场计划”(World Squares for All,1996年)项目,全面更新了白厅(Whitehall)、特拉法加广场(Trafaglar Square)、议会广场(Parliament Square)等具有标志性意义的公共空间。在“棕地”改造方面,这一阶段主要体现在对滨水空间的再开发(在一些城市,明确提出要再造“毕尔巴鄂效应”——Bilbao Effect,即以滨水区改造来促进城市腹地的复兴),例如卡迪夫湾(Cardiff Bay)、伯明翰运河区(Birmingham Canal)、利物浦码头区(Liverpool Dockland)等(图4);在这些区域,开发业态趋于多元化(包括餐饮、零售、旅游、文化创意、商务办公、居住等),并注重对场地肌理的保存及对工业遗迹的改造利用,这与1980年代金丝雀码头以商务为主导的大新建模式颇为不同。

图3:卡迪夫皇后大街的开放式步行商业街

图4:利物浦码头区再开发

3.“后衰退时期”与伦敦经验:2010年至今

1)“后衰退时期”的危机

2007-2008年美国次贷危机(the Credit Crunch)引发全球性的金融震荡,英国的城市建设受到重大冲击:金融机构被清算,开发商因银行信贷枯竭而破产,大量开发项目被搁置,持续上涨了十年的房价步入下降通道。急剧的衰退持续了近两年,直到2009-2010年左右伦敦地区开始出现复苏。一些研究者由此将2010年至今的时期称为英国的“后衰退时期”[21]。2010年保守党政府重新上台执政,在一定程度上重归新自由主义路线——削减公共开支,放松政府对市场的管制。这对1990年代以来建立的英国城市设计政策造成较大影响,包括:“建筑和建成环境委员会”(CABE)于2011年被关闭,标志着国家层面城市设计指导框架被暂时搁置;2012年中央政府大幅简化国家法定规划体系,将过去的《规划政策导则》(Planning Policy Guidance,PPG)和《规划政策说明》合并为单一的《国家规划政策框架》(National Planning Policy Framework,NPPF);地方规划部门再次被缩减并削弱行政权力——原则上只执行“法定规划”(Statutory Planning),将城市设计列为“可选择性的服务”(Optional Services);一些地方政府开始将开发项目的“经济可行性”(Viability)视为最重要的评价标准,而不再重视“设计品质”。一些研究者指出:经济形势和政策环境的变化,使许多擅长开发高质量小尺度项目的中小型开发商退出城市更新市场,造成近十年来英国的开发项目设计质量下降,出现了大量品质平庸、互相复制的“标准化开发项目”(Standardized Development)。此外,网络购物的出现也冲击了上个十年内回归内城中心的商业街和购物中心,许多零售店铺相继关闭,街道被快餐店、赌场和抵押公司所占据,城市公共空间的活力开始下降。面对这些现象,有悲观者认为,1990年代以来所建立的城市设计主导的“复兴愿景”( vision)正在消亡[22]。但也有研究者指出,作出悲观的结论为时尚早,而经济衰退可能成为城市复兴“新的战略转折点”,促使城市复兴的政策路径从“设计导向”(Design-Led)转向更具弹性和兼容性的“设计协同”(Co-design)——证据之一是中央政府虽然简化了城市设计政策框架,但开始更强调“可持续的城市设计”(Sustainable Urban Design)及“可实施的城市设计”(Viable Urban Design)[23],这些意味着城市复兴仍然需要更多城市设计实践的介入与推动。

在“后衰退时期”,英国全国范围内的城市复兴进程总体放缓;但与此同时,英格兰东南部(经济发达区域)与其他区域的城市开发差距有加大的迹象,伦敦的表现尤为突出:2009年以来伦敦平均房价上涨近70%,而北爱尔兰则下跌超过40%[24]。其中的重要因素之一,是伦敦作为世界金融中心和英国首位城市,成为金融动荡期内全球资本的“避风港”;但另一方面,伦敦较好地延续了1990年代的城市复兴大战略,是近十年来英国城市设计实践最为活跃的城市。在城市设计实践的本体领域(公共空间和城市形态),伦敦提供了大量的案例:

2)持续的公共空间建设及与文化的结合

伦敦具有悠久的公共空间建设传统,市区内现存600余个历史广场,被称为“广场之城”(a City of Squares)。在《迈向城市复兴》报告中,明确提出应将“以公共空间为核心的城市设计”作为一种“动态的发展策略”,贯彻到伦敦的城市复兴过程中。时任市长肯·利文斯通(2000-2008年任职)尤其重视城市空间的“去机动化”和“可步行性”:在他执政期间,伦敦开始征收“交通拥堵费”(Congestion Charge),使中心区机动车交通量减少15%,交通拥堵减轻30%[25];规划部门编制了《伦敦街道设计导则》(London Streetscape Guidance)、《步行环境改善计划》(Improving Walkability)、《街道设计手册》(Manual for Streets)等政策手册,对城市街道的色彩、材料、设施、功能类型等做出精细的规范,并建立相应的城市设计管理流程[26];同时,在前述的“世界广场计划”基础上,利文斯通持续推出“100个世界广场计划”(100 World Public Spaces,2002 年 )、“伦敦步行计划”(The London Walking Plan,2005年)、“可识别的伦敦”(Legible London,2006年)等充满雄心的战略来提高伦敦步行场所的数量和品质,使许多公共空间得到全面更新[27](图5)。

图5:伦敦中心区的步行空间

在“后衰退时期”执政的市长鲍里斯·约翰逊(2008-2016年任职)延续了公共空间建设的战略:进一步强调伦敦的公共空间建设要涵盖从中心区到城郊的范围,提出建设“开敞与清晰的”(Unrestricted and Unambiguous)公共空间网络,启动了“50条更美街道计划”(50 Better Streets,2009年),鼓励公共空间与社区生活更紧密的联系[28];约翰逊也倡导通过规划奖励(Planning Bonus)来激励私人开发商提供“私属化公共空间”(Privately-owned Public Spaces,例如建筑底层架空广场、建筑骑廊、半开放的建筑中庭等),以提高私人开发项目的空间开敞度和步行可达性(图6)。

图6:伦敦中心区的“私属化公共空间”(建筑底层架空广场和骑廊)

总体上,2007-2008年的经济衰退没有造成伦敦公共空间建设中断或者重大收缩,政府确保了以城市设计为主导的公共空间政策的连贯性和持续的财政投入。研究者对比了十年前后伦敦公共空间的变化,发现伦敦市民的步行方便度和步行意愿都有显著提高(步行路程减少16%、选择步行方式的人增加23%);在空间类型方面,社区空间(Community Spaces)和企业空间(Corporate Spaces)占据了较大比例,分别达到45%和23%[29]。

图7:伦敦考文特花园的室内场景

图8:泰特现代艺术馆西广场(左为泰特现代艺术馆,右为理查德·罗杰斯设计的公寓)

近十年来,伦敦的公共空间建设十分注重与城市特色文化结合。一是传统文化,例如皇家历史、城市历史、市井集市、戏剧表演等,体现在对一些典型性的文化场所进行空间整合和精细化管理,例如国会区(Westminster)、白金汉宫区(Buckingham Palace)、伦敦塔(London Tower,古监狱)、诺丁山(Notting Hill,露天集市)、剧院区(Theatre District)、考文特花园(Covent Garden,老市场)等(图7)。二是现代文化,侧重于对工业空间和现代主义规划遗产的重新包装利用,较多聚焦于泰晤士河南岸(传统工业区),典型项目包括泰特现代艺术馆(Tate Modern,由伦敦最大的发电厂改造而成)、新南岸广场(New Southbank Square,建于1960年代的现代主义建筑,一度荒废)等(图8);目前泰晤士河南岸已从衰退的旧工业区转型为世界上最大的艺术中心聚集地之一。三是自然文化,除了继续维育伦敦著名的城市公园系统以外(伦敦人均公园面积超过25平方米),尤其重视“城市河系设计”(Urban River Design),体现在对城市内的河流、湿地进行生态恢复(Ecological Restoration)及“提升水岸空间的美学价值”(Aesthetic Value);目前泰晤士河已成为欧洲最清洁的城市水道之一,两岸建设了连续的滨水步道(Thames Walkway)和众多的景观眺望点,在城市公园湿地中也增添了许多具有“美学价值”的空间要素,例如肯辛顿公园(Kensington Park)湖畔的“蛇形艺廊”(Serpentine Gallery)、海德公园(Hyde Park)的戴安娜王妃纪念喷泉等(图9)。这些项目形成较为显著的“触媒效应”,带动了伦敦“文化产业”的发展(culture industries,包括旅游、创意、消费等多方面)。一些研究者认为,这些举措表明伦敦在城市复兴的进程中,有意识地将自身置于“全球性的关于知识、旅游业和文化方面的新经济浪潮中”,在保持“世界金融中心”地位的同时,也试图成为“文化创意之都”[30]。

图9:肯辛顿公园湖畔的“蛇形艺廊”

3 )标志性建筑及旗舰项目重塑城市形态

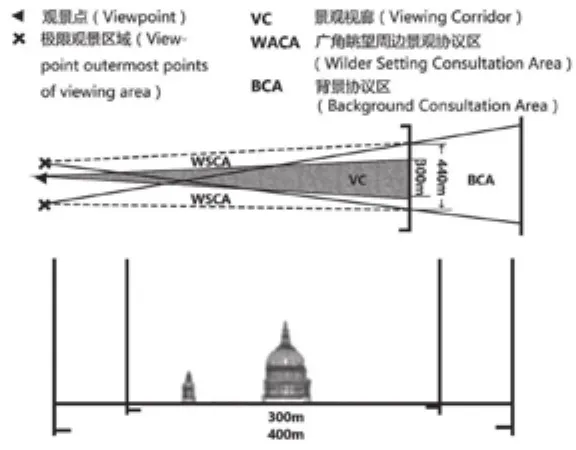

与公共空间更新同步发生的,则是近十年来伦敦标志性高层建筑的涌现和集聚,造成中心区三维城市形态和建筑天际线的显著变化。自17世纪以来,伦敦一直保持了中世纪致密紧凑的城市肌理,城市天际线总体水平舒展,圣保罗大教堂(高约111米)在两个多世纪中一直是泰晤士河畔的最高建筑。1980-1990年代在金丝雀码头及金融城(the City of London)开始出现较多高层商务楼宇(例如劳埃德大厦,Lloyd's building,88米;瑞士再保险公司大厦,the Gherkin,180米),伦敦的天际线产生明显变化。而同时期内,伦敦市政府一直试图通过城市设计政策来约束高层建筑对城市形态和历史地标的冲击:1991年的《圣保罗大教堂战略性眺望景观规划》(Strategic View Landscape Plan Of St Paul’s Cathedral)划分了“景观视廊(Viewing Corridor)、广角眺望周边景观协议区(Wilder Setting Consultation Area)、背景协议区(Background Consultation Area)”三个视线区域来对大教堂景观实施保护,保护边界为眺望点与大教堂之间的宽度范围(三区分别为300米、440米、2.5-4公里),眺望点标高与圣保罗教堂穹顶标高所构成的楔形平面为新建建筑高度控制平面[31](图10)。这种分层次、分区域的城市设计管控,避免了圣保罗大教堂背景出现屏风一样的建筑群,使大教堂周边的城市天际线长期处于“扁平”状态。

图10:《圣保罗大教堂战略性眺望景观规划》(1991)控制图示

自20世纪初期以来,随着更多国际金融企业进入伦敦,伦敦市政府不断动态调整城市设计管控,赋予开发项目更大弹性:在2005年和2011年两次编订新的《伦敦景观视线管理框架》(The London View Management Framework),将大教堂两侧景观视线通廊由对称改为非对称、减少通廊控制宽度,为修建更多高层建筑创造空间[32]。在“后衰退时期”,针对金融城和泰晤士河南岸区域,伦敦市政府更进一步采取“特议制”(District and Site Specific)来审批开发项目,从而规避普适性的规划管控[33]。作为结果,近十年来,伦敦中心区“竖向增长”的趋势极为明显:共有236栋超过20层的建筑建成、在建或处于规划阶段,其中包括碎片大厦(the Shard,306米)、“对讲机”大厦(Walkie Talkie,160米)、兰特荷大厦(the Leadenhall Building,224.5米)等尺度巨大的超高层建筑(图11)。这引发广泛的争议:一些政治家认为“标志性建筑”是一种“品牌”(Branding),有助于提升伦敦的城市形象,同时金融资本在伦敦的空间集聚也有利于城市的持续繁荣;但反对者认为,过多的标志性建筑已经对伦敦独特的城市肌理造成破坏,同时金融商务功能的涌入减少了中心区居住与零售功能的比例,“排挤”了真正的市民使用者的空间权利。

图11:泰晤士河两岸的标志性建筑(左:碎片大厦,右:“对讲机”大厦和兰特荷大厦等)

图12:伦敦国王十字火车站(左)与周边城市空间的整合

此外,近十年来伦敦强力推动了一批“旗舰项目”,对区域层面的城市复兴及城市形态重塑形成重要影响。如2008年启动的伦敦北部国王十字区改造(King’s Cross redevelopment),围绕区域内两座交通枢纽国王十字火车站(King’s Cross Railway station)及圣潘克拉斯火车站(St Pancras International),开发约36万平方米的新城市综合体;在总体城市设计方案指引下,两座带有历史风貌的火车站全面更新,其周边的城市空间被整合与修补,并植入教育、医疗、科技、商务、居住等多元化城市功能(图12)。2012年启动了伦敦西南部巴特西电站改造(Battersea Power Station redevelopment),以已经关闭近30年的巨型电站为中心,开发约17万平方米的高端社区;众多来自英国海外的开发商取得不同标段的开发权,并在拉斐尔·维诺里(Rafael Vinoly)编制的总体城市设计框架内,聘请诺曼·福斯特(Norman Foster)、理查德·罗杰斯(Richard Rogers)、弗兰克·盖里(Frank Gehry)、BIG等建筑师制定了特色鲜明的分地段开发方案(图13)。更广为人知的是,伦敦东部斯特拉福德(Stratford)和下李河谷(Lower Lea Valley)是举办2012年夏季奥运会的区域,为此进行了大规模的奥运设施建设和配套房地产开发;该项目强调以“可持续的城市设计”为主要标准:场馆大量采用可再生材料及易维护结构、新住宅的碳排放量坚持比平均水平低80%、对工业棕地进行严格的“毒地清洗”和水体治理,从而为伦敦东部创造了一处有价值的“城市绿肺”(图14)。可以看到,这些旗舰项目总体布点较为均衡,有利于伦敦各区域的协调发展,并多选址于长期衰败的工业中心或交通枢纽,具备潜在的“触媒效应”;同时均建立了总体城市设计框架和开发指引,呈现出对空间形态及更新策略的整体思考。但与此同时,不少研究者注意到,这些旗舰项目及其“标志性的城市设计”(Iconic Urban Design)加大了社会阶层的“空间分化”——例如,按照伦敦市政府的初始计划,国王十字区的新住宅面积的40%应为“可支付住宅”(Affordable Housing),以满足当地低收入居民需求,但在实际方案中,“可支付住宅”数量只达到初始计划的50%,这使得未来住宅总体价格将远远超过当地居民的承受能力[34];与此类似,巴特西电站改造项目的住宅价格达到约1.7万英镑/平方米,主要成为“海外买家”(Overseas Buyers)的投资对象,与本地社区的居住需求基本无关[35]。

图13:伦敦西南部巴特西电站改造项目

图14:伦敦东部斯特拉福德奥运场馆与“城市绿肺”

四、结语

英国三十多年的城市复兴历程证明城市设计作为一种公共政策,对城市的转型发展起到重要的支撑与促进作用;而其间政治、经济、文化等多种因素的变化,对城市设计的价值取向和实施策略产生了重要影响:1980-1990年代急剧的经济转型压力和新自由主义理念的结合,使“批发式”(Wholesale)城市设计大行其道(金丝雀码头项目是典型代表);1990年代-2009年期间经济的健康发展和温和型政治的回归,则为城市设计“公共价值”的凸显创造了有利条件(建立了全国性的城市设计政策框架,涌现了众多聚焦公共空间的设计和开发项目),这一阶段或许能称为英国当代城市设计的“黄金期”;2010年以来的经济衰退则造成全国范围内城市复兴的停滞,政治路线的再度“右转”使城市设计在政策体系内的地位变得暧昧不明,但伦敦的在地实践却仍然呈现出空前的多样化,其中既包括大量“开发导向”的大尺度城市设计,也不乏众多关注文化、生态、社区等多维目标的渐进式介入。伦敦的经验证明:在面临城市危机的时刻,应该更加充分地利用(而不是遗弃)城市设计,去为城市“创造价值”。

另一方面,伦敦当前的复杂图景也可以视为英国三十多年来城市复兴与城市设计“得与失”的缩影。1)在物质层面,城市中心区公共空间品质得到显著改善,棕地和工业遗迹进化为新的“城市功能源”,生态环境总体上得到较好维育,可持续理念在大型复兴项目中得以贯彻实施;然而,对国际资本的“渴求”及对开发项目的“放任”,也造成城市形态的急剧变化,建筑高度与密度的不合理增长损害了城市形态的整体性,建筑风貌呈现出碎片化的特征。2)在经济层面,大型复兴项目为地方政府和开发商带来了可观的经济收益,城市设计为金融资本在城市的循环及积累提供了足够的“空间载体”,并全面带动了文化、教育、旅游、创意等产业的发展;然而过度依赖“虚体经济”,也使英国在后衰退时期的整体复苏漫长而痛苦,城市间的分化加大,首位城市(伦敦)的地产泡沫达到令人警醒的程度。3)在社会层面,公共领域的改善和经济增长都有利于广义的社区更新,文化传承、生态保护、公众参与等理念通过城市设计的广泛普及也有益于“城市善治”;但社会阶层在空间中的分异、隔绝、排斥等现象并未消除,甚而时常以城市复兴和城市设计的名义被放大乃至极化——一个最直接的证据是,经过多年的城市复兴,英国大城市的住宅短缺(尤其是“可支付住宅”)却达到1980年代以来最严重的程度[36]。

2017年英国“脱欧”,无疑将为其未来的城市复兴和城市设计增添更大的不确定性,英国的实践因此具备持续观察的价值。回溯到本文起始部分的问题,英国经验对当前中国城市的镜鉴意义何在?基于前文论述,它们包括:1)城市设计是促进城市复兴的必要条件之一,但未必是充分条件,因为城市设计在城市转型中的介入度与实施度受经济波动、政治变化、文化兴替等多因素的深刻制约,因此它既不是解决城市问题的“万灵药”,也不是变现城市愿景的“终极蓝图”,而更多是聚焦于城市形态和公共空间、寻求“在公共控制与多元经济决定论之间一种持续的动态平衡”[37](英国三个阶段的演变证实了这一点);2)城市设计具有很强的公共政策属性,但它并非“价值中立”(value free),在不同的政治与经济目标指引下,城市设计的历时性策略或者共时性方法都可能相差甚远,进而造成截然不同的空间片段结果(城市的面貌正是由无数片段叠加而成),因此如果要寻求一个相对理想的城市形态,需要建立一个相对连贯的城市价值的指引和相对稳定的政策框架(伦敦提供了一个并不完美、但足可借鉴的案例);3)城市转型中的挑战与矛盾错综复杂、千差万别(中国城市当前总体上面临的转型问题,可能近似于英国的1980年代;而伦敦与英国其他英国城市的分化,又类似于中国一线城市和一些资源型城市的差异),因此城市设计的应对应该是具备在地性和差异化的,但采取具有实施弹性和社会包容性的城市设计(包括达成广泛的利益平衡、建立公私合作机制、促进社会公平与社区参与等),应该成为一种普适性的标准。

注释

[1]资料来源:《国家统计局:城镇化水平持续提高 城市综合实力显著增强——党的十八大以来经济社会发展成就系列之九》,[2017-07-11].http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201707/t20170711_1511794.html.

[2]资料来源:《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,[2016-02-6].http://www.gov.cn/zhengce/2016-02/21/content_5044367.html.

[3]刘伯英,刘小慧.迈向城市复兴的新时代[J].城市环境设计,2016,4:276-281.

[4]在《中央城镇化工作会议》(2013.12)、《中央城市工作会议》(2015.12)、《住建部城市设计试点工作座谈会》(2017.2)等重要会议中,城市设计对于城市转型的意义与作用被反复提及;2017年6月住建部施行《城市设计管理办法》,更进一步为城市设计在新时期城市建设工作中奠定了法定化地位。

[5]Carmona, M.The Place-shaping Continuum: A Theory of Urban Design Process [J].Journal of Urban Design,2014(19): 2-36.

[6]Cuthbert, A.R.Urban Design and Spatial Political Economy.In Companion to Urban Design [M].edited by T Banerjee,and A Loukaitou-Sideris.London: Routledge, 2011.

[7]同注[5].

[8]Biddulph, M.The Problem with Thinking about or for Urban Design [J].Journal of Urban Design, 2012(17): 1-20.

[9]同注[6].

[10]DETR/CABE (Department of the Environment, Transportation and the Regions/Commission of Architecture and the Built Environment).By Design: Urban Design in the Planning System: towards Better Practice [R].London:DETR, 2000: 8.

[11]Biddulph, M.当今英国的城市设计思想与实践[J].马文军,译.华中建筑,2000,1:73-78.

[12]UTF(Urban Task Force).Towards an Urban Renaissance[R].London:Department of Environment, Transport and the Regions and Thomas Telford Publishing, 1999.

[13]ODPM (Office of the Deputy Prime Minister).Planning Policy Statement 1:Delivering Sustainable Development [R].London: HMSO,2005.

[14]Couch, C.Urban Renewal: Theory and Practice [M].London:Palgrave, 1990.

[15]Kivell, P.Land and the City: Patterns and Processes of Urban Change [M].London: Routledge, 1993.

[16]Atkinson, R.and Moon, G.Urban Policy in Britain: the City, the State and the Market [M].Hampshire: Macmillan Press LTD, 1994.

[17].The 1977 Urban White Paper: Policy for the Inner City[R].London: HMSO, 1977.

[18]Tallon, A.Urban regeneration in the UK [M].London and New York: Routledge, 2010.

[19]同注[12].

[20]杨震,于丹阳,蒋笛.精细化城市设计与公共空间更新:伦敦案例及其镜鉴[J].规划师,2017,33(10):37-43.

[21]Lovering, J.Will the Recession Prove to be a Turning Point in Planning and Urban Development Thinking [J].International Planning Studies, 2010(15): 227-243.

[22]Roberts, M.and Townshend, T.G.Urban Design in an Age of Recession [J].Journal of Urban Design, 2017(22):133-136.

[23]同注[18].

[24]资料来源:BBC & ODI.House Prices: Have They Actually Gone Up in Your Neighbourhood?[2017-10-17].http://www.bbc.com/news/business-41582755ODIBBC.

[25]同注[18].

[26]Gallagher, M.R.追求精细化的街道设计—《伦敦街道设计导则》解读 [J].王紫瑜,译.城市交通,2015,4:56-64.

[27]Carmona, M.and Wunderlich, F.M.Capital Spaces:the Multiple Complex Public Spaces of a Global City [M].London: Routledge, 2012.

[28]同注[27].

[29]同注[27].

[30]Mayor of London.The Mayor’s Economic Strategy for London [R].London: Greater London Authority, 2010.

[31]Roberts, M.Urban Design, Central London and the‘Crisis’ 2007–2013: Business as Usual? [J].Journal of Urban Design,2017(22):150-166.

[32]Mayor of London.London View Management Framework [R].London:Greater London Authority, 2012.

[33]同注[31].

[34]同注[18].

[35]资料来源:Battersea Power Station Redevelopment, London, [2018-01-04].http://www.designbuild-network.com/projects/battersea-power-station-redevelopment-london.

[36]同注[31].

[37]Punter, J.Urban Design and the British Urban Renaissance [M].London: Routledge, 2009.

图片来源

图1:http://www.czwg.com/works/crown-street-regeneration-project

图2:http://www.wedgeedu.com/%E4%BC%A6%E6%95%A6%E6%96%B0%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%9F%8E-canary-wharf/

图9:https://en.wikipedia.org/wiki/Serpentine_Galleries

图10:作者改绘自《City of London Unitary Development Plan》(2002)

图13:http://newlondondevelopment.com/full/58c139d569702d6b26ca1b09/2431_Aerial_River_Fullres_150217_%281%29.jpg?1489058255

图14:http://londonliving.at/wp-content/uploads/2013/05/Queen-Elizabeth-Olympic-Park.jpg