推广血管健康理念,促进血管医学专业发展

2018-10-31王宏宇

王宏宇

世界卫生组织最新数据公布心血管疾病居全球死因第一位,中国心血管病年度报告估计我国心血管病患者达2.9亿[1]。血管结构和功能进行性损害是众多心脏和血管疾病的病理基础。近年来一些研究显示,骨质疏松和痴呆等严重影响人类健康的问题也与血管病变密切关联[2]。而肾素-血管紧张素-醛固酮激活、氧化应激、盐摄入增加、遗传因素均可加速衰老相关的血管损伤和硬化[3]。早期检测血管疾病遗传学风险,了解血管功能和结构异常,及时通过药物和非药物措施逆转早期血管病变、终身维护血管健康对于预防心脑血管事件的发生很有意义[4,5]。

基于这些背景,近十年逐步形成一门新型专业学科——血管医学。血管医学基于“血管健康”的整体观理念,将人的血管树作为一个整体,研究发生在心、脑、肾、外周、肺、肠道等器官和系统的疾病,包括心脏和血管疾病的早期发现、内外科、介入与中西医结合综合干预治疗及康复、终身血管健康管理等方面。这门学科的出现,一定程度弥补了传统以心脏和大脑等器官分科对于血管疾病的综合防治的局限性。

1 血管病变早期检测技术系统的建立和推广

血管病变的早期评价和识别,主要通过对血管结构和功能指标进行个体化分析,评估相关心血管危险因素潜在的长期血管损害效应,以尽早精准干预,降低不良事件风险。

基于1997年以来我们团队对高血压患者血管功能的系列研究,同时结合国内外研究结果,在2004年团队首次在国际上提出“血管病变早期检测系统”的方法学概念,即将超声评估颈动脉粥样硬化、脉搏波速度和心-踝血管指数评价大动脉僵硬度,踝臂指数评价下肢动脉闭塞状况进行综合考虑,从结构和功能方面评价全身血管健康状况。并于2005年制定了国际上首个血管病变早期检测领域的指南《中国血管病变早期检测技术应用指南》,这一指南于2011年进行了更新[5]。

政府也较为注重人群血管健康,2004年原国家卫生部将“血管病变早期检测技术”批准为“十年百项计划”向全国推广,2008年时任原卫生部部长陈竺指出要“推动血管疾病防治工作,提高全民健康水平”。首届针对血管结构和功能领域的专业学术大会中国血管病变和动脉功能学术年会,也同期召开。大会也是中国国际血管医学大会的前身,目前已成功举办了十四届。并且于2004~2017年在全国大中型城市及县级963家医疗机构广泛推广了血管病变早期检测技术,共培训相关医务人员6 316人。在推广过程中,还联合全国技术应用的医疗单位专家,进行血管功能方面的系列研究——中国动脉僵硬度评价系列研究(Chinese arterial stiffness evaluation study,CASE)。CASE研究包括不同疾病状态下血管功能评价、生物标志物与血管功能的相关性研究、超声技术评价血管功能的研究、不同地域和民族人群血管功能状态研究、药物和生活方式对血管功能的效应研究等[6-13]。

2 北京血管健康分级法的标准制订

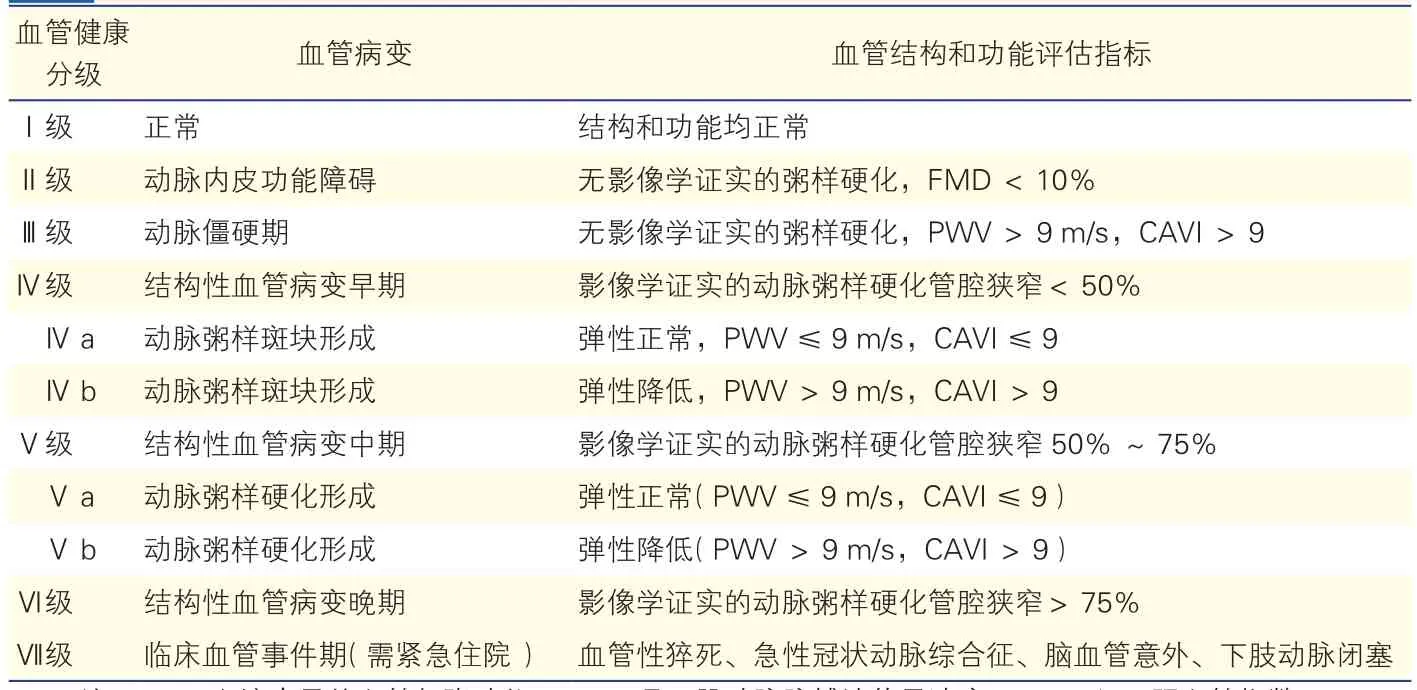

目前国际上存在多个预测心血管疾病风险的评分系统研究,包括Framingham风险评分系统研究、ARIC(the atherosclerosis risk in communities,ARIC)研究、SCORE(systemic coronary risk evaluation)研究、Reynolds危险评分系统研究等,然而每个评分系统都有其局限性。我们总结多年临床及科研经验后,基于2010~2016年建立的血管健康状况管理数据库资料统计分析系列结果,提出了新的全生命周期血管健康管理的血管健康分级模式,即北京血管健康分级法(Beijing vascular health stratification,BVHS)[14](表1)。

国外相关的心血管风险评分系统,大多应用传统的危险因素分级,对于冠状动脉的评估主要依靠结构性血管狭窄,而许多冠状动脉无明显狭窄的患者发生严重急性冠状动脉血管事件亦很常见,提示心血管事件并非完全来源于血管狭窄严重的患者。BVHS在传统的危险因素基础之上,叠加了血管结构性和功能性评价指标,包括对血管内皮功能和动脉僵硬度的无创测定。血管内皮具有维持血管稳态和调节血管功能的重要作用,应用超声无创评价前臂血流介导的血管舒张功能已广泛用于评估血管内皮功能[15-17]。直接将血管作为评估靶点,有助于实现对心脏和血管疾病从早期评估到终末期康复的个体化精准医疗[18-20]。

表1 北京血管健康分级法

目前我们基于首都卫生发展科研专项项目“北京地区血管事件高危人群中血管病变早期检测系统的建立及其预测价值研究(BEST研究)”建立的数据库进行统计分析,应用北京血管健康分级法评价其对心血管事件的评估价值及其预测价值,对不同分级标准的人群进行个体化干预,预防主要不良心脏和血管事件的发生[19,20]。BVHS分级标准,从血管功能和结构方面整合,综合评估全身血管床,早期无创检出亚临床血管性病变,早期干预,终身进行血管健康管理,从而降低心脑血管疾病的发病率和死亡率。

3 推广血管健康理念的新方式——血管医学专业学科建设和院校教育

2010年在北京大学医学部和北京大学首钢医院时任院长那彦群教授的关怀和支持下,国内首家集血管病变早期检测、血管病综合治疗和系统康复、血管生物学研究为一体的血管医学中心——北京大学首钢医院血管医学中心成立。血管医学中心的创立,为倡导以血管为中心的健康理念,提高血管性疾病综合评估、防治效果,开辟国内外全新血管疾病防治新模式,促进血管医学这一新型医学专业学科的形成提供了临床医学实体支撑。

2011年北京大学医学部在国内医学院校率先开设《血管医学》专业课程,2012年中国首部血管医学专业学科蓝皮书发布。2014年,血管医学作为一门公选课在北京大学本部开课,血管医学作为一门新型学科进入公共大学讲堂。2014年第一部血管医学专业教材《血管医学精要》出版发布,与《血管医学》、《血管病学》以及血管医学科普系列丛书等共同作为课程的参考教材和书籍,使学生能够更全面深入了解血管医学。2014-12,我国第一个血管医学专业二级学术组织中国医药教育协会血管医学专业委员会成立,2016-09北京大学首钢临床医学院正式批准成立了血管医学二级学科教研室,这些标志着血管医学已进入规范化建设的轨道。

4 中国血管医学专业发展的未来趋势

中国血管医学专业发展的重点未来聚力于以下几个方面:(1)深入推动医学院校血管医学专业教育及临床专业学科建设。(2)抓住早期血管病变检测这一全身血管病防治的关键,降低我国心脑血管疾病的致死和致残率。(3)建立建设精准医学和转化医学为核心的血管医学研究机构。血管医学专业最显著的特征就是具有鲜明的转化医学和精准医学特征。(4)优化社区医疗和全科医疗为主体的血管健康管理。中国现有庞大的血管病高危人群,血管医学学科体系的建立有助于集合社区医疗服务和全科医疗服务,全面维护血管健康,综合防治血管疾病,使血管疾病从早期预防、发病后的治疗和后期的康复构成完整的患者服务系统。(5)坚持中西医结合治疗血管病的方略。血管病防治的核心是血管健康管理、血管疾病早期检测和早期逆转,应依靠健康的生活方式、中医养生及调理。(6)整合中医治未病理念[21]及血管健康终身康复管理策略。北京大学首钢医院已建立中西医结合血管健康管理模式,中医专家出诊,病房查房和诊疗;康复医学专家参与制订患者住院期间和出院后的康复规划。

整体综合评估血管,及时干预、预防乃至逆转血管病变,将对于推动心脏和血管疾病的预防及诊治带来巨大变革。应用血管健康评估指标作为重要的心脑血管疾病替代性终点指标,可用于评估血管衰老和危险因素损伤导致的整体心脑血管疾病风险。衰老伴随的血管硬化过程在多种危险因素作用下加速,除传统的心脏和血管恶性事件等不良后果外,血管性认知功能损害(vascular cognitive impairment,VCI)是另外一种重要的危害,与阿尔茨海默病不同,VCI患者寿命更短,社会和家庭负担更重[22-24]。我国作为人口大国,拥有数亿心脏和血管疾病人群,只有通过早期发现血管结构和功能病变,早期有效干预,才能维护终身血管健康,减少心脏和血管事件死亡、减少病变血管支架置入以及手术带来的患者与家庭的经济、躯体和心理的沉重负担。