丽水民居迁徙与融合中的百姓生活史

2018-10-31图

图+

丽水,古称“处州”,建城于隋朝开皇九年(589年),距今已有1400多年。作为一个移民城市,除了极少数瓯越原始居民外,丽水的居民大都是从中原地区和福建等地为躲避战乱或政治避难而来的。因此,受中原、福建、安徽、江西等省以及省内温州、金华等地的建筑风格影响,各个时代、各个地域的建筑在丽水市融会贯通,使丽水的乡土建筑变得丰富多元,其中既有中原或闽西移民带来的四合院、三合院、“石仓围屋”,又有极具丽水本土特色的一字“黄泥屋”、华东罕见的瓯越“吊脚楼”、中西合壁的近代民居西洋楼……它们或掩映在青山碧水间,显得清雅秀气;或雄居在山坡崖顶上,显得粗犷大气,构成了丽水本土精彩纷呈的民居建筑群。

在这里,我们精选了丽水民居的四种代表性建筑:四合院、三合院、黄泥屋和石仓围屋,呈现丽水精美绝伦的古民居文化。

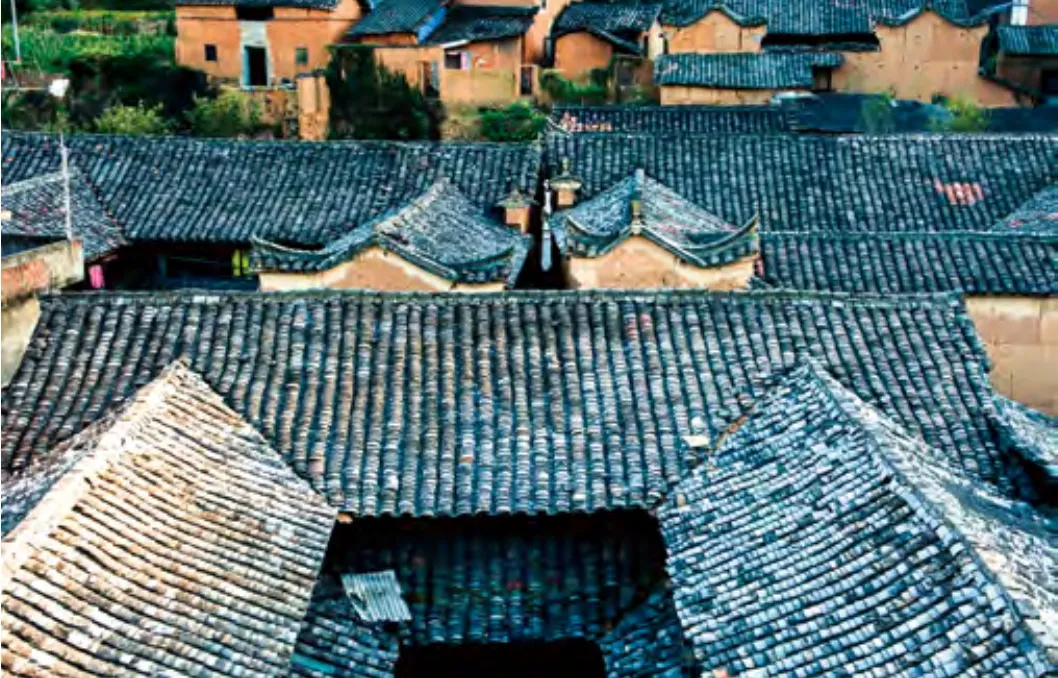

左右页图:图为黄家大院,位于松阳县乌丼村,高低错落的马头墙翘首耸立,气宇轩昂。整座建筑布局合理,构思精巧,尤其是木雕工艺非常精湛,文化内涵丰富,是丽水复合式四合院民居的巅峰之作。

四合院:中原文化的“活化石”

北宋和南宋之交的战乱,导致大批中原人向地处蛮荒的丽水迁徙,这一趋势使丽水经济和文化得到了迅速发展,渐渐形成了一批较大规模的村落和民居建筑群。明清时期,江南成为全国文化和经济最发达的地区,受江南辐射的丽水也得到了全面开发,名门望族、巨贾富商、致仕官员、士绅文人以及外地移民纷纷在丽水修建大宅,许多村落至今保留着大批明清时期所建的四合型天井合院和三合型天井合院。

丽水传统民居中常见的四合型天井合院(简称“四合院”)是一种围合性结构建筑,主要特征是围绕着正方形或长方形天井形成一个“回”字,四周皆有房间,房前屋后多有廊道,起到了贯通、挡雨、遮阳的作用。四合院以间为单位,由奇数组成开间,每间面阔三到四米,进深五到十米,高度三米左右。随着居住人口的增多,左右扩张至五间、七间甚至更多,或者纵深扩展到二进、三进,形成贯通的巨大宅院。由于古人认为北尊南卑,加上日照时间长,所以大多数四合院坐北朝南,其北面正中为明间,左右分别为主次卧室,东西两侧为厢房,大门左右是倒座。此外,四合院一般以两层楼为多,一楼住人,二楼用来堆放杂物和稻谷。

四合院由中原传入丽水,保持着一些原有的建筑元素,但结构和布局却颇多迥异。与北方四合院相比,丽水四合院大门一般开在正中,为了防火,大多采用防火功能比较强的硬山顶,而不是防雨功能更强的悬山顶,其两侧还有高大的马头墙或者山墙。马头墙以“跌落式三花”为多,也有马鞍形、曲线形、官帽形,在缙云县甚至出现了“跌落式五花”,雅名“五岳朝天”。丽水四合院的内部也更加奢华,室内大都粉刷白灰,粉墙上多有彩绘、墨书、墨画等装饰,题有意境深远的诗文;传说、典故、动物瑞兽、花鸟虫草、琴棋书画皆入木、石、砖雕题材,内部结构显得幽雅别致。总体上,丽水的四合院布局紧凑,注重实用功能,有走廊、过道、楼梯间、厕所、畜舍、厨房、柴火间等附属建筑,形成了实用而美观的建筑格局。

大门是四合院民居的门面,能够呈现建筑的品位,殷实的大户人家建有屋宇式大门,甚至是牌坊式门楼,门楼多以石条拼砌、砖砌或者以木头制作,大门多有以石头阴刻或砖雕的郡望、吉祥字样。门楼上的石雕、砖雕工艺繁缛精细,楼顶花砖叠涩出挑,飞檐翘角,肃穆华丽。有的民居门楼上施有彩绘,落满了惟妙惟肖的人物、动物、花鸟,似乎随着主人一声呼唤,那些小鸟小兽便会从墙头上跳呼而出。

四合院中间为回字形天井,主要有采光、排水等功能。以四方形的天井形成封闭式宅院,这样的建筑适合南方潮湿多雨的气候,也利于通风、采光,保持私密的生活空间。天井的主要作用是集纳雨水,回字天井寓意着“四水归堂”,由于水代表财气,肥水不能外流,大户人家在天井的4个角落放置水缸,起着储水、消防、调节空气湿度的作用。更加追求艺术生活的人家,便会围绕着天井辟出一圈廊道,出现内外双排柱子,廊道上方装饰着做工精细的卷棚顶。有的天井还具有玄妙的布局,如松阳县黄家大院“集成堂”天井就暗藏玄机,其长方形的天井代表一年四季,回廊外侧12根柱子代表一年12个月,里外24根柱子代表24节气,方柱圆柱结合代表方圆或规矩。天井以石板铺设或者卵石拼花为主,形成各色图案,常见的有铜钱纹、万字纹、祥云纹、卷草纹、方胜纹等等。其中,缙云县河阳村、庆元县大济村、松阳县石仓、云和县桑岭村等地民居的卵石拼花天井非常具有代表性,“犀牛望月”“麒麟献瑞”“双狮戏球”“福到眼前”等图案造型生动,纹理简单而富于变化,色泽明暗相交,具有比较强烈的艺术感染力。

左右页图:黄家大院始建于清同治年间,建成于民国九年(1920年),由松阳首富黄氏历经三代构筑。黄家大院坐北朝南,分前院、中院、后院三部分,各院相互独立,辟边门相通,占地总面积6460平方米。

在丽水的四合院中,木雕往往是最能折射主人的文化素养和审美情趣的地方,也是建筑的精华所在。放眼向四合院等丽水民居望去,你会发现每一件木雕都是雅致的艺术品,它们文化内涵鲜明、造型优美、主题突出、景物陪衬相得益彰。在檐柱上,你能看到镇宅驱邪的瑞兽、象征富贵平安的花果虫鸟、形态逼真的八仙、烘托雅趣的文房四宝、线条流畅的刀马人物、代表吉祥的器物以及典故传说,人物神情兼备,动物活灵活现,植物意趣盎然,给人带来一种美的享受。

此外,能工巧匠运用透雕、浮雕、圆雕、镂雕等高超手法,疏密有致地还原了浓郁的田园生活场景,为实现主人的浪漫理想设置了一出出美好景象,再造了现实生活之外的精神家园,让人心生无限遐思。

三合院:与生俱来的优雅居所

丽水传统民居中常见的还有三合型天井合院(简称“三合院”),一般由三幢房子组成一个“凹”字形平面,既有封闭式,也有部分敞开式,其正中为堂屋,左右分别为主次卧室,前院东西两侧为厢房,正面为门墙,各房间和正堂之间以走廊连通。简单的三合院正房三间,二厢各一间,随着居住人口的增多,左右扩张至五间、七间甚至十五间,或者纵深扩展到二进三进,形成一个相互贯通又蔚为壮观的巨大宅院。

三合院建筑遍布丽水,除了莲都区下圳村等常遭水患的村落常采用砖块作为建筑材料之外,一般人家的建筑材料以蛮石、鹅卵石或者块石做墙基,大多以黄泥垒墙,少量以木为墙体,地面也多采用黄泥墁地。与此不同的是,在商贾发达的莲都区西溪村、缙云河阳村等村落,殷实人家大量用砖建房,并采用方砖墁地或具有防潮功能的三合土铺设,使地面在霉雨季节来临之际也能较好地保持干燥。

左右页图:左上图为山下阳村的三合院香火堂。三合院民居在丽水分布十分广泛,如遂昌县长濂村、松阳县界首村、龙泉市下田村、庆元县大济村等村落均有大量的三合院。其中,缙云县道门村的“道门进士第”等建筑是丽水三合院的代表作。右下图为遂昌县大柯村。

三合院正面是高大的山墙或者屋宇式大门,马头墙是三合院民居最为经典的元素之一。丽水民居大多为土木结构,在人口聚集和民居密集村落,防火成为古民居第一要素。为了防止火势顺房蔓延,先人在民居正面屋墙或者山墙两侧筑高大墙垣,能够起着隔断火源的良好作用。墙顶部分高过屋脊,形状酷似马头,故称“马头墙”,其墙体有的是土墙,有的是青砖墙,有的在墙体上刷一层白灰,有的则保持土墙和砖墙的本色,上覆青瓦,显得硬朗而雅素。

三合院民居多为封闭式庭院建筑,有的外立面采用砖砌或者夯土墙体,有的是经过抹面的白粉墙,有的裸露着粗砺的黄泥,看似笨重的泥墙在檐瓦的切割下总能够形成各种轻巧的几何形状条,如官帽形、翘尾形、直线形、斜角形、夹角形、人字形、圆弧形等等。于是,飞扬的线条将建筑轮廓最大限度地拉开,使建筑变得挺拔雄阔,呈现出磅礴的气势。民居的院墙上常开有圆形、六角形、三角形小窗,也有的在房屋后开窗,便于通风和采光,同时迎合了“暗室生财”的风水学说。

三合院的大门多以石条拼砌、砖砌或者以木头制作,富甲人家多有砖雕门楼,门墙上砖雕、石雕、壁画等题材丰富,门楣上刻有吉祥寓意的砖石匾额,如“南极照临”“景星卿云”“南屏拱秀”“花萼齐芳”等等,也有“南阳旧家”“清河旧家”“济阳旧家”“京兆旧家”等刻着郡望的砖石扁额,标示着他们的远祖来自河南、山东、陕西等地。

三合院内部采用木结构梁架,一般包括柱、梁、枋、垫板、衍檀、斗拱、牛腿、椽、望板、楼板、栏杆、板壁等基本构件。房屋的承重在梁架上,墙只是起着隔断的作用。梁架多用穿斗式沿着进深方向布柱,柱与柱之间比较密集,而柱径略小,不用梁,用“穿”贯于柱间,上可立短柱,柱顶直接承檩,优点是用料较小,抗震性能好。在一些大型的公共建筑中以及家境殷实的家族建筑中,穿斗式和抬梁式并存,既考虑到了穿斗式建筑节约用料、降低成本的优点,又发挥了抬梁式建筑可获得较大空间的优势,使得建筑既气派又实用。木构件面与面的接合、横竖材丁字结合、交叉结合、直材和弧形材的伸延接合均采用榫卯连结方式,榫和卯咬合有效地限制木件向各个方向的扭动。建筑上使用通榫、燕尾榫、凸形方榫、槽口榫等几十种不同的榫,一般不使用铁钉,必要时采用竹钉或者硬木削成的楔子加强牢固程度,可谓巧夺天工。

三合院常采用承重结构的斗拱,使得屋檐较大程度外伸,层叠的斗拱形态优美典雅,如同繁花绽放。不仅如此,丽水境内还散落着大量采用装饰性斗拱的门楼(如庆元县大济村“恩迎北阙”民居砖雕门楼、青田县陈宅村“南山映秀”民居砖雕门楼等),其交叠的斗拱凸显出门楼的高贵气质。斗拱属于高等级的建筑制式,丽水少有簪缨世胄,为什么常见高等级民居?主要是丽水自古属于偏僻之地,天高皇帝远,一个个违制建筑才得以在闭塞之地雨后春笋般地矗立起来。当年屋主或者为了满足虚荣,或者为了期盼后世光宗耀祖,为后人留下了这些精美的“僭越”建筑。

黄泥屋:丽水独具特色的乡土建筑

在丽水境内,缙云县河阳村具有徽派风格的民居、松阳县石仓具有闽派风格的民居,均是丽水乡土建筑中的“贵族”,是多元文化融合的产物,但丽水本地数量最多、分布最广的则是一字形黄泥垒砌墙体、青瓦覆顶的民居。这些老房子颜色与人体肤色接近,也与大地颜色一致,它们带着泥土的气息,仿佛从地里生长而出,体现了人与自然的高度和谐,正好契合我们祖先提倡的“天人合一”思想。

相比三合院、四合院,一字“黄泥屋”是源于丽水的本土建筑,也是人类最古老的居住模式之一。这种建筑简单、经济、实用,多为小户人家和平民居住。一字“黄泥屋”占地面积小,以三间、五间为最常见,中间正堂,两侧卧室,走廊分为室内和室外两种,厨房和厕所低于主屋,搭建在主屋前后或者两侧,基本上为单坡面的小青瓦建筑。一字“黄泥屋”以两层楼为多,在黏土优质的地方,三层“黄泥屋”也屡见不鲜。受地形的限制,在山村也有大量单层的“黄泥屋”。为适应江南多雨的环境特点,绝大部分黄泥屋采用“悬山顶”人字坡屋顶,伸出的檐瓦有效地保护泥墙不受雨水的剥蚀。在遂昌县大柯村、龙泉市下樟村、松阳县官岭村、莲都区下南山村等村落,大部分民居是一字“黄泥屋”,比如大柯村五六十幢、高低错落地坐落在坡面上的一字“黄泥屋”,犹如搭积木一般,一排排建筑层层向上拔高,后面房屋的泥墙高出前面房屋的泥墙,后面房屋的屋面也高出前面房屋的屋面,房屋一层层沿着缓坡向上爬伸;红色的泥墙带正好处在黑色檐瓦带之间,黑色檐瓦又夹在红色的泥墙中间,一条一条,一层一层,两种颜色平齐、伸展、交叉、过渡,整齐地搭配在一起;块状、条状、线状,各种线条有机地组合在一起,在山坡上拉开了一个开阔的横截面,村落就以这样威武的姿态展现在天地之间,给人以强悍的视觉冲击,令人倍感先人奇伟的创造力。

古代丽水交通极其不便,先人往往就地取材建筑民居,墙基来自溪滩上的卵石或者山上蛮石,山上的树木作为建筑梁架,墙体选用随处可挖的黄泥土,再掺入稻草梗、碎瓷片、生石灰等材料,然后使用椿杵反复夯实,以此增加密度。这样的泥墙硬度丝毫不亚于砖砌墙体,而且经济环保、冬暖夏凉、抗震性强,呈现出一种内敛、谦逊、质朴的自然风格。在松阳县的酉田、下田、杨家堂等村,泥匠在黄色的土坯墙上抹了一层红泥,整座建筑呈现红彤彤的色泽,寓意着生活过得红红火火。黄昏时,杨家堂村在夕阳的漂染下涤荡出一派金光灿灿的景象,被誉为金色的“小布达拉宫”。可以说,这种土墙建筑既是具有丽水本地特色的建筑风格,也是浙西南原生态民居的活化石。

石仓围屋:客家文化的经典符号

松阳位于浙、闽、皖、赣交界的浙西南地区,地理环境兼有徽州和闽西的特点,是一个移民组成的县份,乡土建筑既有徽派风格的粉墙黛瓦,又有福建客家建筑的元素,成为多元文化交融的样本。与徽派相比,石仓古建筑更加豪放;与闽派相比,石仓建筑物更加婉约。

清初“三藩之乱”后,大量的福建和江西移民涌入浙西南,他们宽大的脚板踏进瓯江流域,又随着各条支流向大山深处推进,随着他们的脚步,一路留下了一大批精美绝伦的村落。客家移民居住的松阳县石仓溪两岸,古民居群排布方式与闽西、闽南一带非常相似,成为浙江省最大的客家古民居建筑群。

客家典型民居有土楼、“九厅十八井”和围屋(围龙屋)。其中,“九厅十八井”民居多分布在福建、广东、江西的客家地区,是客家人结合北方四合院特点,为适应南方多雨气候而设计出的一种院落。其中,石仓六村“余庆堂”就是一座典型的“九厅十八井”建筑,院落正中是最重要的建筑香火堂,设有神龛、供奉祖先牌位,“四时八节”均要上香祭祀。

尽管石仓民居与土楼在外观有明显区别,比如石仓民居以长方形为主,而土楼多有圆形;石仓古民居扁平状,土楼为高层建筑等等,但它们也给人一致的感觉,毕竟它们同样是土木结构的客家建筑,同样是聚族而居,同样将香火堂设置在建筑最中心……由于受地形、地势、地基以及泥土粘性等方面的影响,石仓大屋无法建成土楼那样高大的建筑,只能从平面上扩展自己的空间,以一道道山墙、围墙和大门围成一组巨大的建筑群。

如果我们稍稍转化一下视角,将石仓民居与另一种客家民居围屋相比较,便会发现它们之间存在着千丝万缕的联系:方形围屋从平面上可分“口”字形和“国”字形两大类,而石仓民居其形制也多如此;围屋集祠、家、堡于一体,最大的特点是具有宗族聚居和坚固的防御功能,而石仓民居以香火堂为中心,四周夯土墙按长方形围合,形成通廊式建筑。

石仓民居外墙夯筑厚实的泥墙,一般墙体高达五六米,马头墙往往高达十多米,墙基以鹅卵石、蛮石垒砌,有的墙基外铺设青石墙裙,据说是为了防止盗贼挖墙入室。大门是石仓民居最讲究的建筑局部之一,外形森严冷峻,以泥墙、卵石、青石、青砖为构件,通常拥有两道以上坚固的大门,里外大门之间设置宽敞的庭院,围着高墙,由外向里收缩,形成漏斗状。庭院中缀着卵石花纹,常见的有祥云纹、卷草纹、铜钱纹图案,也有狮子、麒麟等瑞兽图案。

石仓人以宗族为单位聚居,古时一姓一屋,宗族凝聚力也远远超越了其他族群。随着人口的繁衍,以门楼、天井、厅堂、香火堂为中轴线,加建左右对称的多竖建筑,建筑规模不断扩大,大型的民居达到了三四千平方米。石仓人以整个宗族的财力建筑一幢大屋,从而在建筑的体量上空前庞大,常常是屋舍相贯、院庭联幢,同一家族的房屋围成一个巨大的方块。进入大门,一进比一进高,中心位置的香火堂如同营盘的中军帐。由于石仓民居基本为双层,悬山式屋顶,马头墙多处于正面,前低后高,从门楼到中堂再到香火堂逐级抬升,上下高差不大,行走的过程中没有明显的落差感,但是显现出了尊卑有序的礼制形态。

由于石仓拥有一支走南闯北的建筑队以及众多的外出经商者,他们带回了各地的经典建筑图纸,个性化地融汇到自己的民居之中,使石仓民居既有客家建筑的影子,又受到了本土建筑以及其他建筑风格的影响,所以没有形成固定的建筑模式:它虽然带着客家建筑的血缘,已然不是纯粹的闽地客家建筑,经过各种风格的揉合,形成了具有围屋式、府第式、营盘式的独特民居。在40余幢石仓民居中,有个一以贯之的理念穿越其中:凝聚性——家族聚居;向心性——维护秩序;宗法性——尊祖敬宗;礼制性——注重伦理;神秘性——讲究风水;对称性——追寻和谐……强烈的宗法观念以及客家建筑经验一一映照到建筑艺术与风格上,形成客家民居的精髓。

不过,这支“永远在路上的民系”终于在石仓停留了下来,他们建造起来的40余幢大型民居散落在石仓溪流域,总建筑面积近5万平方米,成为浙江省古民居的建筑奇观。与石仓一山之隔的云和县桑岭村也是一处客家建筑保存比较完整的村落,至今保存着32幢清代古民居,但是建筑形态大多已经本土化……如今,这些客家人创造的多姿多彩的建筑风格笑傲浙西南,成为记载客家先民筚路蓝缕、精诚团结的经典符号,最终造就了别具一格的“江南客乡”。

左右页图:继善堂位于松阳县上茶排村,是石仓围屋的代表作品。一千八百年来,丽水民居延续了瓯越建筑的实用性,拓展了传统中原民居的价值精神,将浙、闽、徽三派建筑融合一处,成了保存本土和移民文化的载体和多元建筑艺术的集合体,是当之无愧的“江南建筑奇观”。