文 氏 电 桥 振 荡 实 验 仿 真 教 学 设 计

2018-10-30周德云林华杰

包 涛, 周德云, 林华杰

(西北工业大学 陕西省电子实验教学示范中心,西安 710129)

0 引 言

电子信息系统中,正弦波作为测试信号、参考信号以及载波信号而被广泛使用。正弦信号产生的最直接方法则是利用运算放大器,配以少量的外接元件构成正弦波振荡电路[1-2]。文氏电桥振荡器是一种无需外加激励而能产生1Hz ~ 1MHz范围内的正弦波电路,它在电子测量、自动控制、通信及广播等电子技术领域中得到了广泛的应用[3]。因此,文氏电桥振荡器也是模拟电子技术理论教学中的重要知识点之一。

在实验教学中,考虑到文氏电桥振荡电路是一个带选频网络的正反馈放大电路,这对于学生建立正反馈放大电路的概念、分析振荡电路的振荡原理和观察自激振荡的现象都具有重要意义。因此,文氏电桥振荡器始终作为一个不可替代的实验项目而独立存在。

1 存在的问题

模拟电路实验课程的目的是辅助学生掌握模拟电路的基本分析方法,提高实验技能和培养学生的电路设计能力。但从目前的情况来看,学生通过实验课程学习模拟电子技术理论的效果并不好,① 课程本身特点决定,涉及到的器件种类多、电路形式多、基本概念多、分析方法多、微观细节多和内容抽象复杂等;② 可能就是教学方法和教学手段选择不当[4-6]。

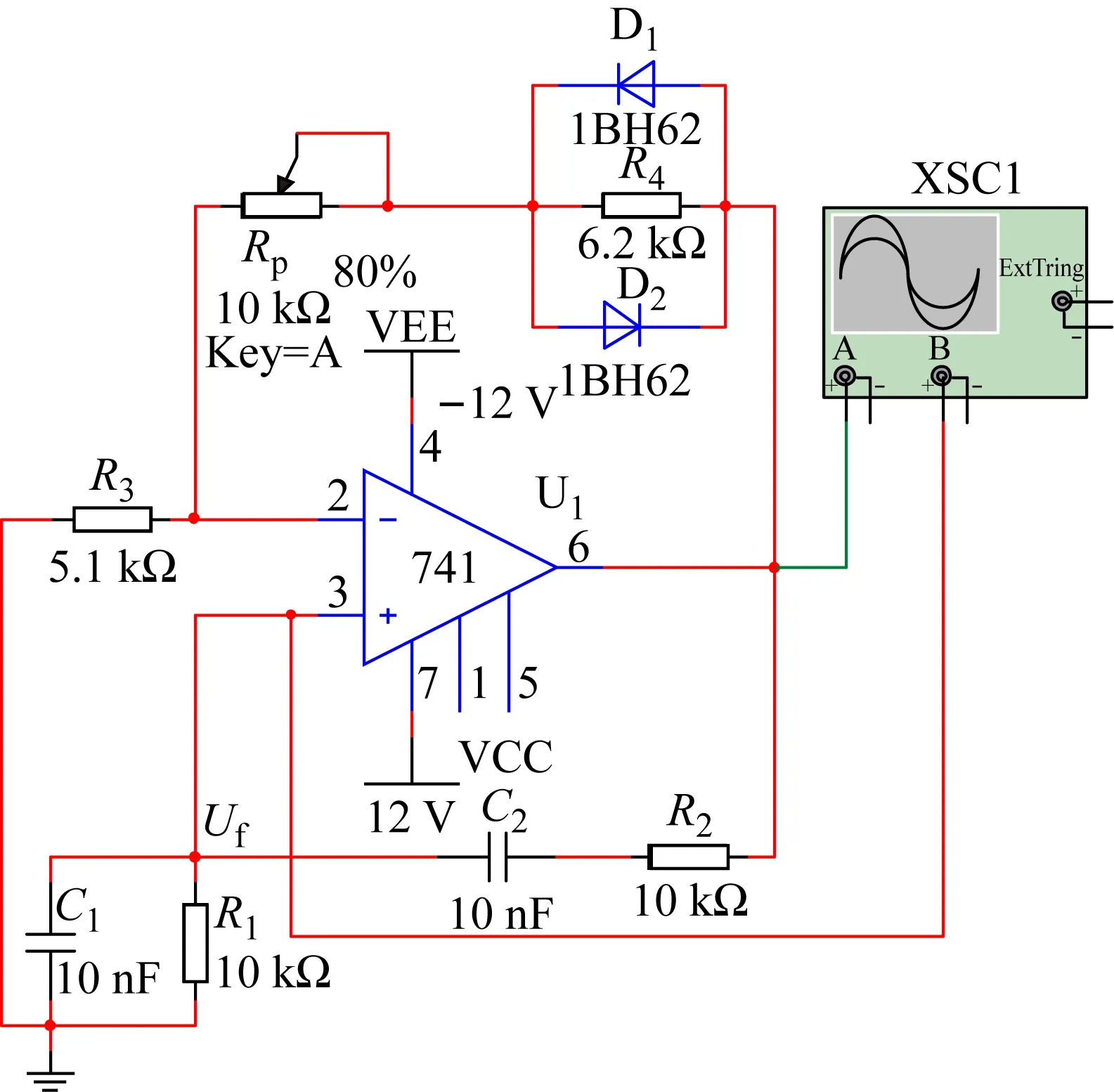

例如,在文氏电桥的实验教学中,RC桥式振荡电路由两部分组成,即放大电路和选频网络,如图1所示。图中,R3、R4、Rp构成负反馈支路,调节电位器Rp可以改变负反馈的深度,确保满足振荡的振幅条件和改善波形;R1、R2、C1、C2组成的串、并联电路构成正反馈支路并兼作选频网络;两个反向并联二极管D1、D2则是利用正向电阻的非线性特性实现稳幅;接入R4是为了消除二极管非线性的影响,以改善波形失真。

图1 RC正弦波振荡器

图1中,若R1=R2=R,C1=C2=C,则振荡频率为

(1)

然而,若要使该电路自激振荡,则需满足下式所示的振幅起振条件:

(2)

即,可通过调节电位器Rp来满足振荡的振幅条件和改善波形。

对于这一部分内容的教学,在常规实验课程中通常分以下3步进行:

(1) 调节可变电阻Rp,使输出波形从无到有直至失真,记录临界起振、正弦波输出及出现失真情况下的Rp值,反馈电压Uf和输出电压Uo的幅值,并将结果记录于表1中。

表1 文氏电桥振荡实验测试数据表

(2) 测量当C1=C2=0.01 μF和0.02 μF两种情况下(输出波形最大不失真),输出波形的幅值和频率,记入表2中,并与理论值相比较。

表2 正弦波振荡器输出信号测试数据表

(3)断开二极管D1、D2,重复步骤(1)的内容,并与步骤(1)的结果进行比较。

由此可见,这样的教学内容设计仅仅是将其定位为验证性实验项目,学生做实验演变成了对着讲义“照方抓药”,机械地按照实验指导书接线、操作和使用仪器设备,读取实验数据,记录实验波形。这种以教师讲授为主的实验教学模式,造成学生对实验现象视而不见,对出现的问题束手无策。此外,由于过于强调实验过程的统一性和实验内容的验证性,使得实验内容完全依附于理论教学,并不利于进一步培养学生理论联系实际的能力和创新思维的发挥。

比如说,通过完成上述实验内容,学生很少会思考这样几个问题:文氏电桥振荡器是一种无需外加激励而能产生正弦波输出的电路,只要放大增益满足条件时,电路即可自激产生信号。那么问题来了,欲放大的信号到底从何而来?其次,文氏电桥振荡器在满足振荡条件时输出就一定是正弦波吗?此外,在实际的工程应用中,正弦波产生电路很少单独存在,那么它在实际应中的价值主要体现在哪些方面?

实验教学作为培养学生实践能力和创新能力的关键环节,是高等学校教学体系的重要组成部分。它通过将复杂抽象的理论形象化,在增强学生感性认识的同时,提高了学生的学习兴趣,在电子信息专业发挥着理论教学不可替代的作用[7]。为此,本文从整体实验的教学设计出发,结合Multisim仿真软件,具体说明如何通过教学内容设计,使学生对文氏电桥振荡器这一块知识的理解更加深入。

2 教学设计

在理论教学中,对文氏电桥振荡器的分析方法主要是从正反馈方框图得出振荡条件,再通过分析RC网络的频率特性得出文氏电桥振荡电路的组成原则或通过列微分方程求解的方法得到文氏电桥振荡器的输出表达式。有了以上的理论基础,那么,在实验教学中,则从观察实验现象入手,循序渐进的引导学生体会振荡器的工作原理[8]。

2.1 实验内容

正弦波振荡电路产生振荡必须满足起振条件、幅度平衡条件和相位平衡条件。

起振条件:总增益 > 1;

幅度平衡条件:总增益 = 1;

相位平衡条件:放大电路的移相+反馈网络的移相=2nπ(n=0,1,…)。

若电路满足总增益>1,此时电路产生增幅振荡,即输出信号在启动后从小到大变化,进而通过反馈网络中的非线性稳幅环节,调节放大电路的增益,直至平衡。

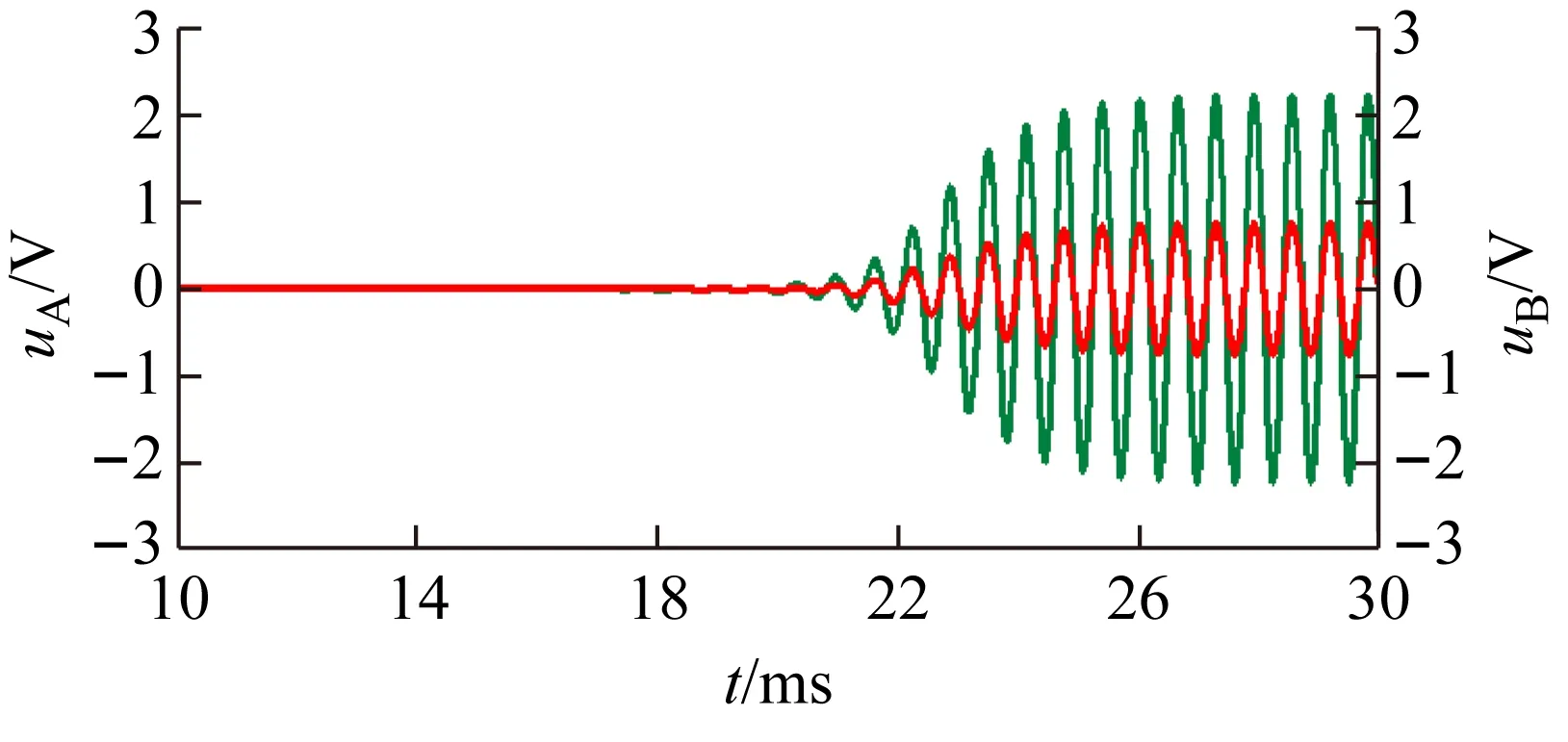

文氏电桥振荡电路从起振到稳幅极其短暂,在教学过程中由于这部分内容非常抽象,学生常常难于理解,即便在实验室用示波器观察也很难捕捉此现象。因此,结合虚拟仿真技术将振荡器的波形产生原理分以下步骤形象演示:

(1) 初始。初始时,电路中仅存在微弱的频谱分布很广的杂波信号,如图2所示,其中也包括f=1/(2πRC)这样一个频率成分。由于放大倍数较小,此时电路尚未满足自激振荡的条件。

图2 电路中仅仅只存在微弱的杂波信号

(2) 振荡。逐渐增大滑动变阻器Rp的阻值,当满足式(2)中自激振荡的条件时,图2中的微弱信号经运算放大器放大后,通过R1、R2、C1和C2组成的正反馈选频网络,使得输出信号的幅度越来越大,即振荡产生。由图3可见,波形从无至有逐渐增大。① 幅度平衡。将图1中可调电阻Rp的值设置为65%×10 kΩ,打开仿真开关和示波器窗口,观察到正弦信号并非是从一开始就输出,而是经历了一个从无到有,从小到大的渐变过程,如图3所示为正弦波建立振荡的全过程。此外,由于由U1、Rp、R3和R4等组成的同相比例放大器的放大倍数随Rp的变大而增大,即Rp的取值越大,振荡建立的时间就越短。若Rp的值设置为小于65%,由于同相比例放大器的放大倍数小于3,不满足正弦波振荡电路的振荡条件,导致振荡无法建立。② 相位平衡。将示波器B通道接图1电路中运算放大器U1的同相输入端,如图4所示。设此信号为Ui,运算放大器U1的输出信号为Uo,显然Uo与Ui的幅值之比为放大电路的放大倍数,Uo与Ui的相位之差为放大电路的相位差。输出波形平稳后,Ui和Uo的信号波形如图5所示,两路信号完全同相,即满足相位平衡条件。

图3 波形从无至有开始振荡

图4 RC正弦波振荡器

图5 Ui和Uo两路信号满足相位平衡条件

从图5也可以看出Uo与Ui的幅值之比为3,同时满足幅值平衡条件。

(3) 稳幅。稳幅是利用图1中两个反向并联的二极管D1、D2,其正向电阻的非线性特性实现。当输出信号较小时,二极管截止;随着振荡信号振幅的不断增大,二极管在交替出现的输出波形峰值处导通。为了保证输出波形正负半周对称,D1、D2需采用特性匹配的硅管(温度稳定性好)。

(4) 失真。若继续增大Rp,由于放大倍数过大,则造成输出波形失真,如图6所示。

图6 放大倍数过大造成波形失真

由此可见,虚实结合的实验教学方法,对于学生理解模电抽象知识的理论大有裨益,将课本知识通过动手实验内化为自己的理解与认识,这是培养学生创新意识的关键手段。

2.2 典型应用——电子琴电路

一首音乐由许多不同的音阶组成,且每个音阶对应不同的频率,表3所示即为C调各音符与频率值的对照表。因此,通过不同频率的组合, 即可构成想要的音乐。

表3 C调音符与频率值的对照表

2.2.1实验要求

由文氏电桥振荡器和单片机设计产生一段旋律。

2.2.2实验内容

(1) 利用RC文氏电桥振荡电路产生不同频率的正弦信号,即构成音阶。电阻值(R)和电容值(C)根据表3选取。

(2) 键盘上的按钮与产生的音阶一一对应,每按一次时,音阶的符号都通过数码管呈现。

(3) 将正弦波进行处理,得到方波后送入单片机I/O 口,经放大以驱动喇叭发声。

3 教学效果

综上,理解自激振荡产生的条件、观察波形产生的现象,对于学生深刻理解文氏电桥振荡器这部分的内容具有重要意义。但在实验教学中,如果单纯用硬件设备来做实验,通过示波器来观察输出波形,学生只能观察到波形产生的变化“结果”,而无法体会波形产生的“变化过程”。

使用Multisim软件进行电子电路综合设计,可弥补传统电子电路综合设计实践的不足,有效地提升学生的综合素质和创新能力。课程实行教改后,班级学生对于电子电路设计的积极主动性和自信心明显增强,积极参加校内外电子设计大赛。只有注重在教学中引导学生体验真正的科研和实践,才能够体现出高水平研究型大学“以生为本”的核心价值观。

4 结 语

将虚拟仿真技术引入模拟电子技术实验课教学,借助Multisim软件的电路仿真功能,可直观形象的演示电路特性变化,如:改变电路的结构和参数等[9-10]。通过这样的教学设计,增强了学生对抽象的模拟电路理论的感性认识,并加深对所学知识的理解[11-12]。此外,可进一步扩充实验内容,将所学知识放到实际应用环境中去理解,加强理论联系实际,提高课堂效率和教学效果[13-16]。结合虚拟仿真技术的教学设计是对传统模拟电子技术实验教学方法和教学手段的有效补充,且在设计实验内容时更具多样性,能够充分调动学生的主观能动性,提高实验教学效果,进一步培养了学生的工程意识和实践能力。