雾霾背景下的城市化与空气质量协调发展的空间分析

——以中国283个城市为例

2018-10-29周海峰何世雄

姜 磊, 周海峰, 何世雄, 叶 密, 柏 玲

(1.浙江财经大学 经济学院, 杭州 310018; 2.南京航空航天大学经济与管理学院, 南京 210016; 3.南昌大学 经济管理学院, 南昌 330031)

随着我国经济发展和城市化的深入推进,经济增长和城市人口的集聚引发了许多环境污染问题,尤其是日益严重的大气环境问题引起了许多民众和学者的注意[1]。据《2013环境状况公报》显示,2013年中国平均雾霾天数为35.9 d,相比2012年增加18.3 d。穆泉等[2]对2013年初中国北方地区雾霾事件造成的经济损失进行了估算。结果发现,雾霾造成的健康和交通两方面的直接损失约230亿元,其中急诊和门诊的终端经济损失占总损失的98%。不仅如此,以北京为例,据北京卫生统计资料显示,呼吸系统疾病已成为北京患病死亡人群的第4大死因。因此,准确找到雾霾的源头已迫在眉睫,许多学者对此进行了相关研究。例如,廖晓农等[3]研究了雾霾形成的气象条件;何枫等[4]研究了雾霾与工业发展之间的关系;王立平等[5]研究了雾霾形成的社会经济影响因素等。究其原因来看,雾霾形成的影响因素都取决于经济发展状况以及城市化的水平。由此可见,经济发展、城市化和空气质量之间存在密不可分的关系。

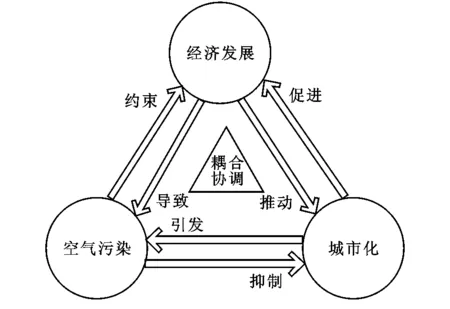

基于三者关系本文构建了三大系统的耦合关联模型。如图1所示,经济发展带动了城市化水平的提高,城市化发展反之又成为地区经济发展的动力引擎。具体来说,在经济迅猛发展的背景下,原有的城市化水平、城市基础设施以及社会保障能力不能满足当前经济快速发展的需求,需要对城市基础设施进一步升级。同时,经济总量的扩大也导致了城市规模的扩大,吸纳了更多的城市就业人口,城市化水平的进一步提高。此外,城市经济的快速发展导致经济条件的大幅度改善,由此进一步提高了社会保障的能力,从而改善了劳动者的福利,营造出安全稳定的社会环境,城市化水平也随之提高[6]。城市化的发展会使劳动力和资本要素产生集聚,加快了知识和技术水平的更替速度,为经济发展提供了持续性动力[7]。另一方面,在人地关系中,人扮演着积极、主动的角色,人类大规模的经济发展和城市化会导致严重的空气污染问题[8]。例如,经济发展和城市化水平的提高使得城市用电需求量增加,导致化石燃料的燃烧量增多,排放出大量大气污染物。另外,汽车使用量增加会大量地消耗石油,致使污染物排放量增加等。此外,经济发展和城市化又会受到空气质量的制约[9]。当空气污染严重危害人体健康和寿命时,人口开始转移向空气质量较高的地区[10]。空气污染所造成的资本和劳动力的流失使当地经济和城市化水平出现明显的“倒退”现象。由此可见,经济发展、城市化和空气质量存在相互影响、交互作用的关系。

长期以来,许多学者针对经济发展与生态环境协调关系进行相关的研究。例如,20世纪90年代初,美国环境经济学家Grossman等[11]利用计量经济学方法,对二氧化硫、微尘和悬浮颗粒3种大气污染物与收入间的关系进行建模分析。于是引出了环境库兹涅茨曲线(Environmental Kuznets Curve,EKC)的假设。随后,很多的学者利用各种数据来研究经济发展与环境污染的定量关系。例如,吴玉鸣等[12]将中国31个省域货币化计算后的环境污染成本来代替原先的环境污染物数量,并通过空间计量模型进行EKC假设的验证,发现剔除贵州后其余30个省域数据得出的EKC图形为“倒U”型,表明环境库兹涅茨假说在中国得到经验数据支持。王勇等[13]分别使用全国31个省份二氧化硫、烟粉尘和氮氧化物的排放量与人均生产总值进行EKC假设的验证,结果显示人均GDP与二氧化硫和烟粉尘存在“倒N”关系,与氮氧化物则存在“倒U”关系。而且大部分东部省份已经越过环境库兹涅茨曲线的拐点,中部省份正处于峰值阶段,而西部省份大部分处于经济增长与环境质量恶化的矛盾阶段。

图1 经济发展、城市化和空气质量耦合关联模型

随着大量学者对EKC假设的验证,一些学者受Boulding[14]和Norgaard[15]提出的系统协调发展理论的影响,同时也考虑到指标单一性所带来的问题[16],例如采用二氧化硫排放量来表示环境污染状况,这容易造成对环境质量评价的片面性,于是借用物理学中的耦合与协调发展的概念来研究经济系统与环境系统之间的耦合与协调发展。例如,有些学者研究小区域范围系统的耦合协调程度,如刘承良等[17]将武汉社会经济、水资源和土地资源以及废水、废气和固体废物处理量分别纳入经济、资源和环境系统,并进行耦合动力学模型研究,发现协调发展模式下经济增长为资源的有效利用率以及环境治理提供更好的支持,三者相互促进是实现可持续发展的最佳选择。有些学者则研究全国范围内系统间的耦合协调度,如姜磊等[18]选取污染物排放量、水土流失治理面积和污染治理投资额作为生态环境系统的衡量指标,构建了中国2013—2014年31个省域经济、资源与环境三系统的综合评价体系,计算得出系统间的耦合度和协调度并分析了三系统耦合协调度得分的空间分布状态,结果发现我国东部地区三系统间耦合度较低,西部地区耦合度较高且地区间经济发展水平和资源禀赋极不平衡。有些学者研究双系统间的耦合协调关系,如李双江等[19]将石家庄的居住条件、生活环境、基础设施建设和污染治理处理率作为人居环境系统的衡量指标,研究经济发展与人居环境系统之间的耦合协调状态和耦合状态的演化趋势等问题,结果发现石家庄经济与人居环境处于协调发展状态且两者协调度不断提高。还有些学者研究了多系统的耦合协调关系,如刘承良等[20]将污染物排放量、空气优良天数百分比和污染治理投资额作为环境系统,建立武汉都市圈经济—社会—资源—环境复合系统发展评价指标体系,运用系统协调度和协调发展度模型,定量揭示了武汉城市圈复合系统的协调发展特征,结果发现武汉城市圈整体协调发展水平低且空间分布不平衡,形成了核心—边缘与等级板块的复合空间结构。

通过上述文献发现,在研究经济增长与生态环境的耦合关系时,大部分学者选用多种污染物的排放量来表征环境污染状况。然而,并非能全面地表征地区的环境污染状况,尤其是空气污染问题。例如,由于空气污染的扩散效应,二氧化硫排放不仅会造成本地空气污染,也会造成邻近地区的空气质量下降。此外,也较少学者针对经济与空气污染展开研究,尽管刘承良等[20]考虑了空气优良天数,但是仍然未能涵盖空气质量的众多要素。因此,本文针对日益严重的空气污染问题,不仅考虑污染物的排放量,而且还采用全国空气污染监测站点监测所得的污染物实际浓度来作为空气质量系统的衡量指标,采用多指标体系来全面衡量空气污染状况,借此研究经济发展与空气污染的协调关系。本文基于数据的可得性原则,选择中国283个地级单元作为研究对象。首先,建立中国283个地级单元的经济发展、城市化和空气质量的综合评价指标体系并计算出3个系统相应的综合得分。然后,利用耦合理论方法测算出三系统耦合度和协调度。最后分析其耦合度和协调度的空间分布特征,以期为各地均衡、协调发展提供科学的政策性建议。

1 研究方法

1.1 评价指标体系

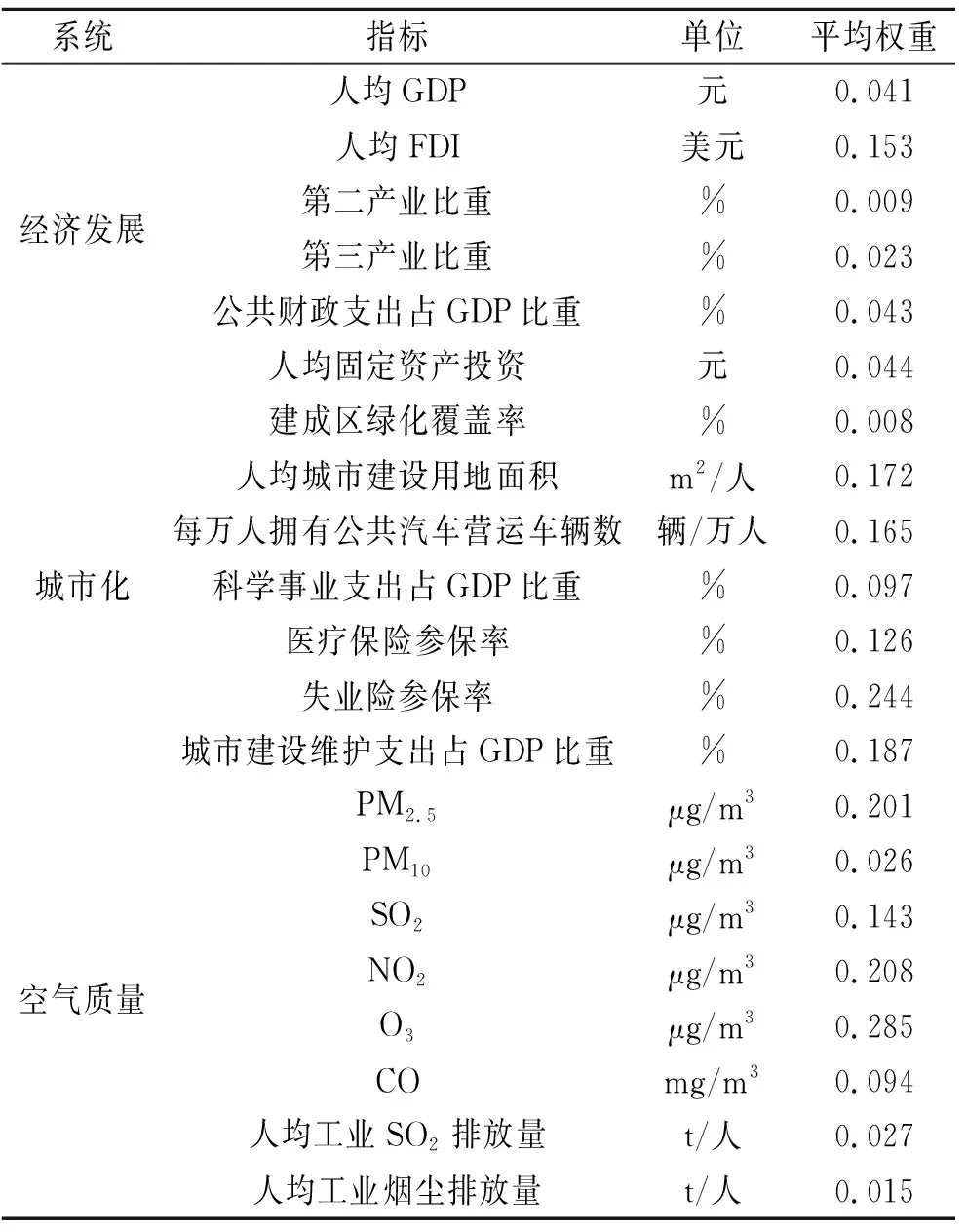

根据指标的理论性和实际性意义,参考其他学者耦合协调分析的相关研究[8,18],本文列出经济发展—城市化—空气质量3个系统的综合测度指标,详细见表1。

经济发展系统中,人均GDP是衡量经济发展水平最直接的指标,人均FDI是拉动当地经济发展不可缺少的动力之一,第二产业比重、第三产业比重间接地说明经济发展水平,公共财政支出和固定资产投资额更是一个城市经济实力的象征。城市化系统中,人均城市建设用地面积是衡量城市化水平的首要前提,建成区绿化覆盖率、公交车营运数量、医疗保险和失业险参保率是衡量城市生活质量和城市社会保障的重要指标,而城市生活质量是城市化水平最重要、最基本的组成部分。科技事业支出也是衡量城市综合水平的指标之一。空气质量系统选取了PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3和CO这6类大气污染物的浓度值作为客观、科学的衡量指标,而污染物的排放直接影响了空气质量,故放入其中。

表1中经济发展、城市化和污染物排放量数据来源于《2016年中国城市统计年鉴》和各地2015年国民经济和社会发展统计公报,其中部分人均FDI、城市建设用地面积和城市建设维护支出的缺失数据均来源于《2015年中国城市统计年鉴》。PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3和CO浓度值来源于中国环境监测总站(http:∥www.cnemc.cn/),然后计算各城市1个日历年内各日平均值的算术平均值作为各项空气污染物指标值。

1.2 数据标准化

表1列出了经济发展—城市化—空气质量3个系统的指标体系。其中,每个系统有若干个评价指标组成。考虑到各指标量纲不同,并且每个指标对系统存在两种不同的作用,即正向作用和负向作用。因此,需要对各指标进行标准化来消除度量单位不同和正负作用带来的问题[18]。标准化计算公式如下:

(1)

表1 经济发展、城市化与空气质量系统综合评价指标

1.3 熵值法赋权与评分

因为各系统指标对本系统作用不同,所以需要对各系统指标进行赋权。本文用熵值法的思想来确定各要素指标的权重,在一定程度上避免了主观赋权法的缺陷[21]。运用熵值法得出各指标权重后,便可计算出283个城市经济发展、城市化和空气质量系统的综合得分。计算公式如下:

(2)

1.4 耦合度模型

耦合是一个物理学概念,指两个或两个以上系统通过相互作用而互相影响的现象。本文借用耦合概念来计算全国283个城市的经济发展—城市化—空气质量的耦合度,其计算公式如下[18]:

(3)

式中:C表示耦合度,其取值范围为[0,1],耦合度越大说明三系统耦合作用越好,关联作用越明显。

1.5 协调度模型

协调指各子系统在组成一个统一整体时表现出的相互配合与和谐一致的属性。故此,在计算出耦合度之后,本文进一步分析协调度。在计算协调度之前,需要计算经济发展、城市化和空气质量总的综合评价得分。

T=β1Uecon+β2Uurb+β3Uair

(4)

式中:T为三系统总的综合发展得分;β为综合评价得分的权重,考虑到系统间可以相互补偿且权重大小表示各系统系统相对重要程度,故采用主观赋权的方法。本文认为三系统重要程度相同,因此将系数均设定为1/3。

接着,计算三系统之间的协调度,其计算公式如下:

(5)

式中:D为协调度;C为耦合度;T为三系统总的综合发展得分。

2 结果与分析

2.1 三个系统得分的概要分析

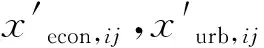

本文先讨论各系统综合得分的空间分布情况。首先,建立了经济发展—城市化—空气质量评价指标体系。其次,通过熵值法赋予各指标相应的权重。最后,计算得出2015年283个城市各系统的综合得分。为了直观地展现各系统得分的空间分布状况,本文使用ArcGIS软件对3个系统的得分进行地图化展示。在建立了经济发展—城市化—空气质量评价指标体系之后,通过熵值法赋予各指标相应的权重,最后可以计算得出2015年283个城市各系统的综合得分。为了全面地认识全国285个城市的经济、城市和空气质量的总体状况,本文对3个系统的得分进行概要性的分析,首先介绍展示的是描述性统计分析结果。如表2所示,经济发展系统、城市化系统和空气质量系统综合得分存在明显的差异。从3个系统得分的均值结果来看,得分最低的是城市化系统,为0.087,其次是经济发展系统,为0.141,说明从全国平均来看,经济发展水平和城市化发展水平还很低。然而,空气质量系统均值最高,为0.616,说明整体而言全国的空气质量较高。从系统得分的最大值和最小值来看,各系统内部最大值和最小值差异悬殊,其中差异最大的是城市化系统,其最小值为0.017,最大值为0.607,极差值为0.59且后者是前者的35.71倍。从三系统得分标准差统计结果来看,依次为0.091,0.075,0.118。对比三者标准差可知,城市化系统得分的离散程度最低,即城市化水平的个体差异最小。

表2 三系统得分描述性统计

2.2 三个系统得分的空间分布

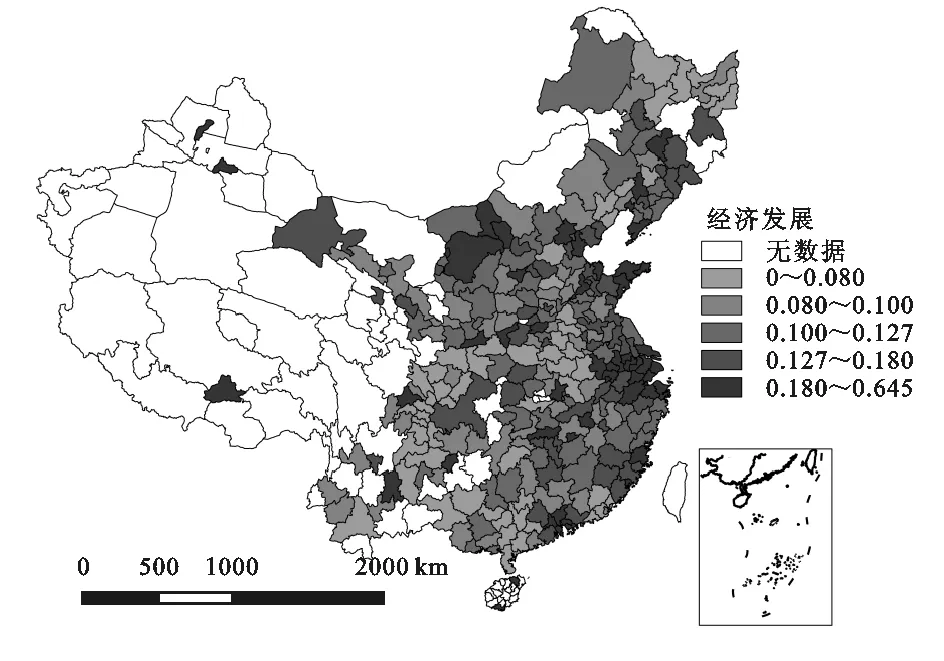

从图2可以看出,雾霾事件频发的京津冀城市群、山东半岛城市群和中原城市群的经济发展得分较高。除此之外,东部的长三角城市群和东南沿海城市群,中部的长株潭城市群,西部的呼包鄂城市群以及重庆、拉萨和乌鲁木齐等城市为经济发展得分高值聚集区。经济发展得分的低值区则主要集中于东北的黑龙江省,中部的豫南地区和皖西地区,西部的川桂黔滇。其中,经济发展得分最高的是东莞,得分最低的是双鸭山。如图2所示,经济发展得分在空间分布上呈现明显的集聚现象,即经济发展得分在空间分布上确实存在“高—高”聚集和“低—低”聚集的现象。运用ArcGIS对283个城市经济发展得分进行空间自相关性检验,结果显示,Moran′sI指数为0.329,且Z(I)高于2.58,通过1%水平的显著性检验,即经济发展得分的空间分布在统计上拒绝了“空间随机分布”的原假设。

图2 2015年283个城市经济发展得分的空间分布

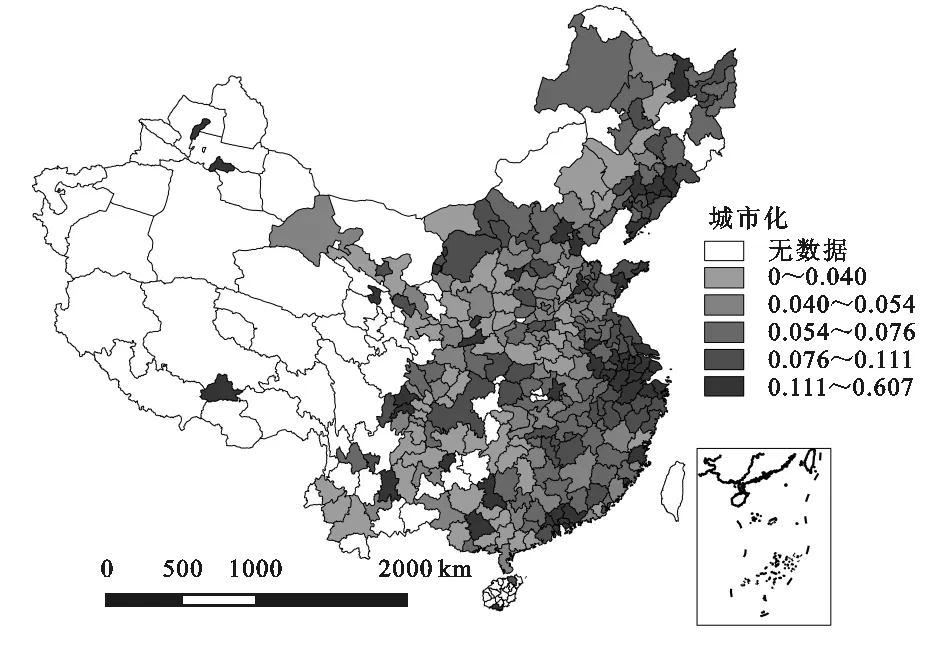

如图3所示,城市化水平高的地区仍为雾霾问题严重的京津冀城市群、山东半岛城市群和中原城市群。另外,长三角城市群、珠三角城市群、呼包鄂城市群以及重庆、拉萨、乌鲁木齐和克拉玛依等城市化水平也较高。城市化水平较低的地区位于豫南地区、陇东地区和川桂黔滇地区。其中,城市化系统得分最高的是深圳,最低的是茂名。对比图2可以发现,城市化系统得分的空间分布与经济发展系统得分的空间分布极为相似。本文还进行了经济发展系统得分与城市化系统得分的相关性检验,结果发现相关系数高达0.83,这说明了经济发展与城市化之间存在着紧密的联系。具体而言,经济的快速发展使得城市规模不断地扩大,城市化水平不断地提高。当经济发展到一定的阶段后,城市化也会带动经济的发展。就目前的经济形势而言,城市化已经成为经济发展的重要引擎。这与许多研究城市化与经济发展关系的学者所得出的结论极为一致[6,22-23]。通过空间自相关检验发现,Moran′sI指数在1%的显著性水平下为0.311,即城市化系统得分在空间分布上也存在着“高—高”或者“低—低”的集聚现象。不仅如此,可以发现雾霾问题较重的城市其经济发展和城市化水平也相对较高,这说明了目前城市化发展过程中已经遇到了严峻的空气污染问题。

图3 2015年283个城市城市化得分的空间分布

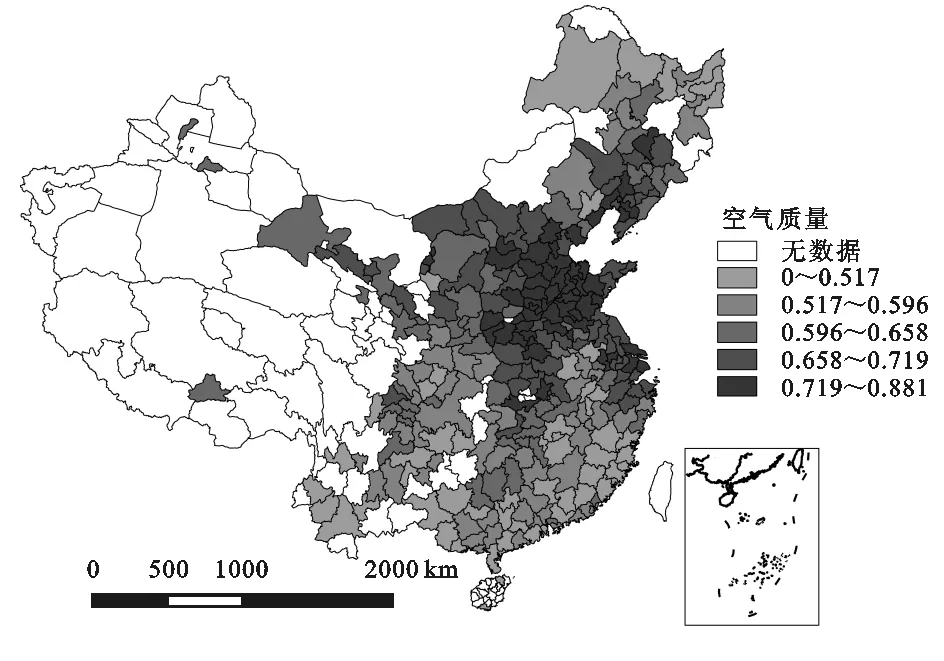

由图4可以看出,京津冀城市群、山东半岛城市群、长三角城市群、中原城市群和长江中游城市群的空气质量较差,即雾霾事件频发地区。黑龙江省的北部地区、东南沿海城市群、滇中城市群和北部湾城市群的空气质量较好。其中,淄博的空气质量系统得分最低,黄山的空气质量系统得分最高。

结合图2—4可以看出,一部分地区经济发展水平和城市化水平较高,但是空气质量较差,如北京、天津、上海等地。这是因为经济发展和城市化的进程中会排放出多种大气污染物。例如,城市建成区面积的不断扩大,产生了大量扬尘,机动车数量的激增会排放出大量的氮氧化物等大气污染物[24],这些都是构成雾霾形成的主要原因。

另外,还有一部分地区经济发展水平和城市化水平较高,同时空气质量也较好,如深圳、珠海和福州等地。这是因为这些地区在经济发展和城市化历程中不断加强科技创新的投入。随着科技创新投入的不断增多,生产技术提升和产业升级也不断加快,企业生产过程中伴随产生的空气污染物大大减少[25]。据2016年城市统计年鉴统计得出,珠海和深圳的科学性事业支出占GDP比重达1.41%和1.22%,分别位列全国第二和第四。

图4 2015年283个城市空气质量得分的空间分布

除此以外,还有一个重要原因是地区间经济发展模式不同。例如,京津冀地区重工业和高污染企业数量远超于珠三角地区,因此其大气污染物的排放量高于珠三角地区。换言之,京津冀城市群仍是粗放型、高污染、高能耗的发展模式,而珠三角城市群则是以高技术、低污染、低能耗的发展模式为主[1]。

还有部分地区不仅经济发展和城市化水平较低,而且空气质量也较差,如驻马店、南阳、信阳等。这是因为区域空气污染的形成和演化路径为:重点城市污染加重引起了重点城市空气污染扩散,从而导致了这部分区域整体空气污染加重[26]。由于上述城市主要分布在重点高污染城市附近,所以空气污染问题较为严重。经过空间自相关检验后发现空气质量系统得分在空间分布上呈现显著的集聚效应。

2.3 耦合度和协调度的空间分布分析

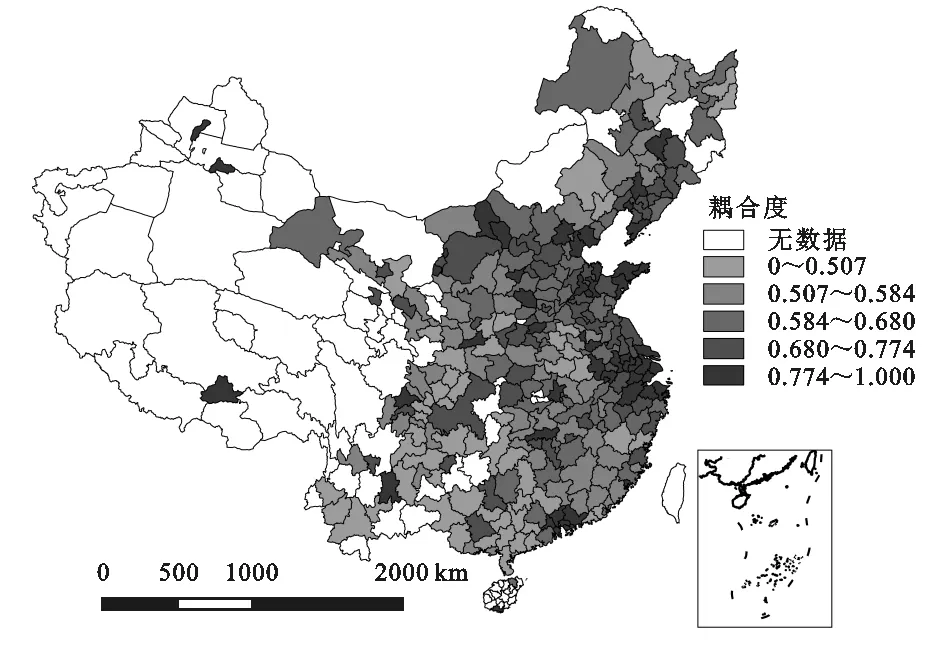

本文采用分位数分类方法,将283个城市按照耦合度C值分为5类城市,即:高耦合度城市、较高耦合度城市、中等耦合度城市、较低耦合度城市和低耦合度城市。

为了直观地展示耦合度的空间分布,本文对283个城市耦合度得分进行了地图化显示(图5)。如图5所示,低耦合度地区主要分布在黑龙江北部、河南中部、湖南西部、四川东部、广东西部、广西西部、贵州西部和云南西南部等;较低耦合度水平的地区主要为黑龙江中部、福建西部的龙岩、漳州和三明、江西东部、河南南部、湖南中部、广东东部、四川中部以及陕西中南部等;中等耦合度水平的地区主要为河北中东部、辽宁的丹东、阜新和葫芦岛、江西西部、山东南部、河南北部、湖北的十堰、荆州和黄石等;较高耦合度地区主要为辽宁中部、江苏北部、浙江温州、金华和衢州、福建福州、江西南昌、山东西部、湖北宜昌、襄阳和鄂州、湖南株洲和湘潭、甘肃兰州和重庆等;高耦合度地区主要为大部分省会城市和经济发达的东部沿海城市,包括京津唐、太原、呼和浩特、大连、沈阳、长春、长三角城市群、珠三角城市群以及海南三亚、西藏拉萨、新疆乌鲁木齐和克拉玛依等城市。耦合度值最高的是东莞为0.998 5,最低的是茂名为0.349 1,耦合度的均值为0.644。此外,本文还计算了所有城市耦合度的Moran′sI指数为0.472,结果发现存在显著的正向空间自相关关系。

图5 2015年283个城市耦合度的空间分布

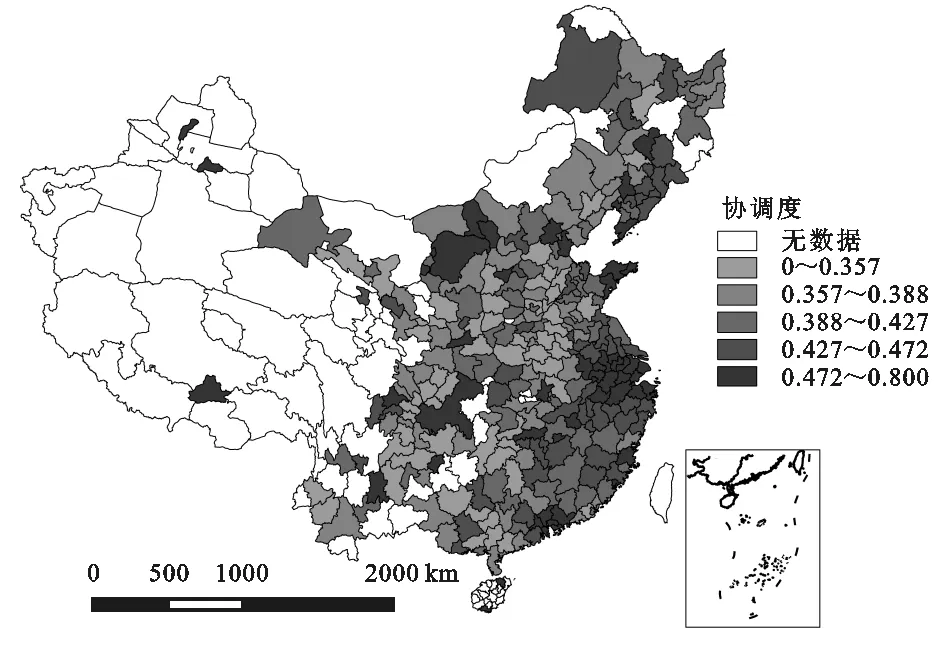

与耦合度分段方法相同,协调度也采用分位数分段方法,将283个城市按协调度D值分位5类城市,即:高度协调城市、较高协调度城市、中度协调城市、较低协调度城市和低度协调城市。

图6绘制了协调度空间分布图,可以看出协调度的空间分布与耦合度极其相似。低度协调地区主要分布在河南中东部、湖南西部、四川中东部和山西西部等;较低协调地区主要为广东汕尾、湛江和潮州、贵州遵义、铜仁和安顺、河北东部、湖北中部、湖南张家界、岳阳和衡阳、辽宁北部、陕西咸阳、榆林和汉中以及四川德阳、绵阳和泸州等城市;中度协调地区为福建南平、莆田和漳州、甘肃酒泉和金昌、广东东部、广西桂林、北海和贺州、河北石家庄、廊坊和张家口、河南开封、洛阳和三门峡、黑龙江东部、江苏北部、山东中部以及陕西宝鸡、延安和安康等;较高协调度地区为安徽滁州、蚌埠和淮南、甘肃兰州、河南郑州、广西南宁、湖南株洲和湘潭、湖北襄阳和宜昌、吉林东部、江苏中部、江西北部、辽宁东部、山东济南以及浙江南部等;高度协调地区仍以省会城市和经济发达的东部沿海城市为主,如北上广深、天津、重庆、长三角城市群、珠三角城市群、山东青岛、福建福州和厦门、湖南长沙、湖北武汉、吉林长春、辽宁沈阳和大连、江西南昌、陕西西安、四川成都、云南昆明、内蒙古呼包鄂城市群以及西藏拉萨、新疆乌鲁木齐和克拉玛依等城市。协调度值最高的是东莞为0.791 6,最低的是揭阳为0.302 2,协调度的均值为0.422 1。计算得出协调度Moran′sI指数为0.423,即协调度的空间分布在统计上拒绝了“空间随机分布”的原假设,并存在“高—高”或“低—低”的集聚现象。

此外,由于本文考虑了两个相似的系统,即经济发展和城市化水平。在计算总得分时有可能存在夸大总体得分的可能。这是因为通过标准化后,各个系统的得分之间可以进行相互补偿,从而提高了总得分[18]。典型的例子如北京,其经济发展水平和城市水平极高,但是空气质量很低,但是,通过经济发展和城市化得分补偿之后,3个系统计算得出的总得分依然很高,协调度得分依然很高,并且两系统的耦合度变化也很小。本文还分别计算了经济发展和空气质量系统以及城市化与空气质量系统之间的耦合度和协调度,结果发现其空间分布情况与三系统的大致相同。

图6 2015年283个城市协调度的空间分布

3 结论与政策建议

(1) 全国283个城市的经济发展水平和城市化水平在空间分布上是相似的,且两系统相关系数高达0.83。经济的快速发展使得城市规模不断扩大,城市化水平不断提高。当经济发展到一定的阶段后,城市化也会带动经济的发展。就目前的经济形势而言,城市化已经成为经济发展的重要引擎。从空间分布来看,北京、上海和广州是我国经济发展和地区城市化的核心城市和中心城市,围绕这3个城市周围的地区依旧属于得分高值区,在京津冀、珠三角和长三角城市群中扮演重要角色。然而,这3个城市群的周边城市则是经济发展和城市化水平相对落后的地区。例如,豫南、皖西和川桂黔滇地区等。说明了我国经济发展和城市化水平在地域上存在较大差距,且已经形成了“中心—外围”的发展格局。鉴于此,三大经济中心和城市群中心应当强化与周边中小城市的经济联动和产业互动。中心城市应当通过产业升级和功能疏解等措施,有效地控制人口聚集,积极引导人口向周边中小型城市集聚。同时,周边的中小型城市要有效地承接产业转移,鼓励发展地方特色产业,提高政府公共服务水平,营造优美的宜居环境,不断提升城市化水平,以吸引更多的人口集聚,从而进一步有效促进当地的经济发展。

(2) 在空气质量方面,我国呈现出了明显的“南优北劣”、“西高东低”的空间分布格局。具体来说,东南沿海城市和西部经济欠发达地区空气质量较高,而长三角城市群、山东半岛城市群、京津冀城市群和中原城市群则为雾霾事件的频发地区。结合经济发展和城市化系统可以发现,部分地区经济发展水平和城市化水平较高,空气质量较差,如北京、上海、杭州等。部分地区经济发展水平和城市化水平较高,同时空气质量也较好,如深圳、珠海和福州等。还有部分地区经济发展和城市化水平较低,空气质量也较差,如驻马店、南阳、信阳等。在雾霾情况严重的时代背景下,依赖高污染产业驱动的城市化发展模式只会导致空气污染的不断加重,环境质量持续恶化。而通过高新技术等产业推动城市化发展能够大大降低各种污染物排放,减轻城市化发展过程中对环境产生的负向效应。不仅如此,城市化发展在增进城市群地区之间互联互通的同时也更应该注意空气污染的联防联控。具体来说,京津冀等需要树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,加大落后产能淘汰力度,优化工业布局,对该地区火电、钢铁、水泥等重点高污染行业进行严格监管。同时,当地政府需积极推进产业转型升级,一边对产业链关键领域进行创新,一边利用创新成果发展新兴产业。长三角等地需要将生态文明理念融入到绿色城镇建设中去,推进产业园区生态化和循环化,倡导绿色低碳的生活方式。中原城市群等要推动大气联防联控机制,对区域性大气污染问题进行统筹规划,加强环境监测手段,健全地方生态环境的评价评估体系。

(3) 耦合度和协调度在空间分布上大体一致。低耦合度和低协调度地区主要分布在我国西南地区和中部地区,高耦合度和高协调度地区主要分布在省会城市和经济发达的东部沿海城市,如北京、上海、广州等。由此可以看出,我国大部分经济落后的地区仍以生态环境质量来换取经济增长,而经济发达地区已经开始重视环境污染问题,且环境保护政策的实施效果逐渐开始起色。鉴于此,耦合协调度低的地区应当用严格的环保手段促进经济发展方式的转变,创新大气污染管理的政策措施,健全大气污染方面的法律法规体系,提出明确的防治标准,避免走京津冀城市群等雾霾问题严重地区的城市化发展老路。耦合协调度较高的地区应当提高城市化质量,推动城市化发展方式的转型升级,有序推进人口转移,加强与外围城市的分工合作和协调发展,切忌将高污染产业直接转移至经济欠发达地区,与中小型城市共同打好大气污染防治攻坚战,做到“大带中,中带小”的绿色协调发展模式。