督学与美国城市学校制度的变革:纽约市的历程(1898-1918)

2018-10-29张斌贤钱晓菲

张斌贤,钱晓菲

(北京师范大学教育历史与文化研究院,北京 100875)

在美国各州和地方的公共学校制度中,“督学”(superintendent of schools)是一个非常特殊的职位。它既不同于英国、德国等国的督导,也与许多国家的地方教育行政官员存在显著差别 (就此而言,国内学者将其译作“教育局长”是值得商榷的)。在本质上,美国各州、地方和学区的督学是指由州、地方教育董事会或学校董事会聘任、承担有限管理和监督职责的教育官员。例如,根据1898年纽约城市宪章的规定,督学的职责包括:(1)向教育董事会汇报市内所有学校的运行状况;(2)召集区督学开会并咨询;(3)根据市政服务委员会提供的名单,向教育董事会提名4名测验委员会(Board of Examiners)成员;(4)主持测验委员会的会议,有权就是否颁发教师证书投票等[1](P387-388)。但实际上,各区学校管理事务均由各学校董事会把持,督学的实际职权有限,仅限于记录并向中央教育董事会做汇报、提出改进意见。

尽管督学的职权有限,但在美国公共学校发展、特别是城市学校制度的建立过程中,督学却是一个不可忽略的特殊群体。19世纪末20世纪初,在美国一些大中城市,先后涌现出一大批知名督学,如纽约市督学麦克斯维尔 (William Henry Maxwell)、芝加哥市督学埃拉·杨 (Ella Flagg Young)、格雷市督学沃特(William Wirt)、牛顿市督学斯波尔丁(Frank Ellsworth Spaulding)、文纳特卡市督学华虚朋(Carleton Washburne)、布法罗市督学哈特维尔((Ernest Clark Hartwell))、圣路易斯市督学索尔丹(Frank Louis Soldan)等。他们大多受过正规的教育,训练有素,锐意进取,或大刀阔斧改革学校内部管理,或积极探索革新教育教学内容,或潜心研究变革教学方式。这些督学的出色工作不仅显著提高了教师的专业地位和学校的管理效率,而且推进了城市学校制度的全面确立。其中,麦克斯维尔所发挥的作用尤为重要。他长期担任纽约市督学,为纽约市公共学校制度的建立立下了汗马功劳,被誉为 “大纽约市学校体系的奠基人”[2]。由于纽约市作为美国第一大城市和经济中心的特殊地位,麦克斯维尔在纽约市的作为对其他美国城市的学校制度建设也产生了广泛影响。对包括麦克斯维尔在内的督学开展研究,不仅有助于拓展对督学及其与美国公共学校教育演变关系的研究,也有利于深化对美国城市教育史的认识。

在美国教育史学界,上述问题多年来一直受到广泛的关注,研究模式不断转化。而在国内的研究中却仍未得到应有的重视,相关研究屈指可数,专门研究更是稀缺。本文通过梳理分析麦克斯维尔在建立纽约城市学校制度过程中的作为,旨在从一个侧面探讨督学与美国城市学校制度沿革的关系以及美国城市学校制度变迁的内在机理。

一、纽约市学校变革的前奏

19世纪末20世纪初,工业化、城市化、新的移民潮相互交织,在深刻地改变着城市面貌的同时,也向城市公共教育体系提出了新的挑战,并试图赋予公共学校新的内涵与外延。但相较于剧烈变化的城市,公共教育体系的反应是迟缓的。“到19世纪末90年代初,对纽约市公共学校的批评以及要求进行改革的呼声是如此地广泛而强烈,这在城市公共学校系统的发展中是史无前例的。”[3]改革者们批评的内容大致包括以下几个方面:(1)学校未能提供充足的座位①;(2)过时的课程和机械化的教学方法;(3)教师专业素质低下;(4)学校的赞助与腐败;(5)分权化的教育管理体制;(6)破败的校舍等。

追根溯源,活跃于纽约市各项改革的“市民领袖”将上述问题归结为地方分权的教育管理体制。“分权”与“地方控制”造成了学校改革中的“迟缓”、“相互推诿”和“低效”,意味着“赞助”和“腐败”,是“坦慕尼”的代名词。对症下药,外部改革者开出“集权化”和“专业主义”的药方,要求废除地方委员会体制,彻底地重组教育董事会,将所有教育方面的事务(包括教师的考核与聘用、课程修订等)交由“专家”——督学董事会(Board of Superintendents)管理,而将由外行组成的教育董事会的权力严格地限定在学校财务管理方面[4]。上述激进的改革举措遭到了地方学校委员会成员和教师的强烈反对,他们认为这违背了“地方自治”的原则。

根据1898年生效的纽约城市宪章,“纽约湾的周边地区,包括原纽约市和纽约县(即曼哈顿和布朗克斯区)、布鲁克林市、国王县、里士满县以及皇后县的部分地区,合并为‘大纽约市’。 ”[1](P1-2)大纽约市将被划分为四个教育行政区:曼哈顿和布朗克斯区、布鲁克林区、皇后区、里士满区。为顺利重组大纽约市公共教育体系,教育董事会亟需一位“热忱”、“能干”且“高瞻远瞩”的市督学。对于外部改革者而言,时任布鲁克林市督学的麦克斯维尔正是那个合适的人选。

作为专业主义和集权化的坚决拥护者,麦克斯维尔持续不断地猛烈抨击公共教育体系中的“政治赞助”,他在布鲁克林市公共教育体系内的作为为其赢得改革者的赞誉。在任期间 (1887-1898年),他致力于建立教师文凭聘用和升迁考核制度,通过开展教师培训、提高教师薪酬与聘用标准促进教师专业化,以减少地方干预;将幼儿园项目、手工训练课程引入公共教育系统中;扩展中学;在小学引入半日制,以解决学校座位不足的问题等等[5]。

麦克斯维尔还是一位雄辩的演说家与作家。在就任布鲁克林市督学前,他曾先后供职于《纽约论坛报》、《纽约先驱报》和《布鲁克林日报》。正是凭借其1881年在《布鲁克林日报》发表的一系列批评学校现状的文章,他才得以受聘担任布鲁克林市第一中学夜校教师,由此正式进入布鲁克林市公共教育系统[6](P3-4)。1891年,他与巴特勒(Nicholas Murray Butler)等人共同创办了颇具影响力的《教育评论》杂志。此外,他还活跃于各种地区性乃至全国性的教育组织,曾担任1895年全国教育协会督导部和督学州议会的主席。

在各类改革组织的支持及《纽约时报》等报刊的持续宣传下,麦克斯维尔最终当选合并后大纽约市的首任市督学。但是,正如伊利诺伊州大学校长德雷帕(Andrews S.Draper)所预言的——“倘若这位新督学想要有所成就,他将经历一场漫长而艰苦的斗争,他需要鼓起全部的勇气和决心,并积极地寻求各种外部援助。”[7](P43)这位“富有进取心的”甚或是“野心勃勃的”、“固执的”督学很快就将遭遇改革的重重阻力,因为1898年的城市宪章为市督学发挥作用留下了极小的余地。

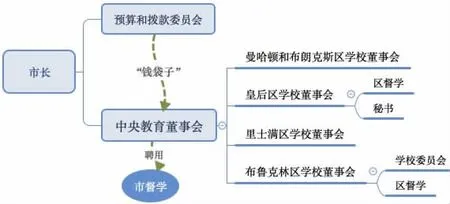

为调和集权化的曼哈顿学校体系和强调地方控制的布鲁克林学校体系,1897年,城市宪章委员会中的教育委员会创制了一个折中方案——自治区学校体制。在此体制下,合并后的纽约市公共教育体系由4个自治区学校董事会和一个市教育董事会管辖。(见图1)

图1 纽约市公共学校体系组织结构图(1898-1902年)②

各自治区学校董事会成员由市长任命,任期3年,通过选举产生各自治区学校董事会主席。4位自治区学校董事会主席同时是市教育董事会的当然成员,此外,由曼哈顿和布朗克斯区学校董事会选派10人,布鲁克林区学校董事会选派5人,共同组成纽约市教育董事会。作为纽约市公共学校体系的代表,教育董事会主要负责向市预算和拨款委员会提交整体的公共教育经费预算报告,并根据教师和学生数量、出勤率等在各自治区间分配教育经费。教育董事会还有权制定最低教师聘用标准。除此之外,教育事务方面绝大部分的管理权力都归属于各自治区学校董事会,包括制定章程、创建或合并各类学校、确定教职人员的薪酬、教师聘用与升迁、划定视察学区等等[1](P380-382)。因此,教育董事会与各自治区学校董事会间并不存在“自上而下”的权力等级关系,“在其各自负责的领域内,市教育董事会和各自治区学校董事会都拥有至高无上的权力。 ”[8](P15)

作为纽约市督学,麦克斯维尔最主要的职责在于视察学校,并“向教育董事会递交年度报告,汇报城市内的学校现状,提供学校改进建议和方案。 ”[1](P387)此外,他“有权参加教育董事会召开的会议,有发言权,但无投票权;按照教育董事会章程,对各项表格的样式作出规定;召集区督学开会并咨询;向教育董事会检举严重渎职、玩忽职守的自治区督学及副督学。”[8](P14)但事实上,麦克斯维尔能对各自治区公共学校施加的影响微乎其微,城市宪章中明文规定 “市督学无权干预纽约市任何一所学校的实际运作”[1](P387)—这恰恰是麦克斯维尔在报告中援引城市宪章、罗列督学职责时有意掐去的一句话。即便是行使汇报与建议权,麦克斯维尔也身负沉重的镣铐。

1899年,在首份督学年度报告中,麦克斯维尔用了近3页的篇幅猛烈地抨击了布鲁克林区的地方委员会体制,指责其“严重地损害了布鲁克林教育事业”。在此体制下,“具备从教资格证书的年轻女性仍不得不拜访学校董事会成员,并对其施加政治或其它方面的压力,以谋得教职…校长和教师的校际调动几乎也是不可能的,尽管这有利于学校的发展。因为,每个地方学校委员会对其辖区内的学校享有最高的控制权。”[8](Preface)这一番言辞尖锐的批评引发了激烈的争议。布鲁克林区学校董事会主席否认了麦克斯维尔所提出的每一项指控。纽约市教育董事会则集体投票表决不公布这一报告,并提醒市督学注意,他所提出的上诉指控“损害了布鲁克林区学校董事会成员的名誉”[8](Preface)。

作为一项折中方案,1898年城市宪章创制了“半自治的”双重管理体制,其本义是“在确保各自治区能够以最为自然且适宜的方式独立运作学校的同时,通过赋予市教育董事会部分权力,获致一项统一的学校财政方案与有效的教育监管机制。”[9](P14-15)但事实证明,这仅仅是立法者的美好幻想,双重管理体制在具体实践中漏洞百出,寸步难行。麦克斯维尔评价道,这一体制存在着以下问题:(1)权力分散,难以问责;(2)在完成必要工作时不断地重复和拖延,诸如审计教师薪酬、选购校址等;(3)各区教育标准各异,各行其是,例如,曼哈顿和布朗克斯区采用七年制的小学课程方案,而其它区的课程方案为八年制;(4)市教育董事会与自治区学校董事会、各自治区学校董事会之间的权力冲突,降低了体制的效率[9](P79-80)。纽约市学校日益深陷混乱之中,改革呼之欲出。

二、行动中的督学:学校管理科层化

自1898年就任纽约市督学以来,麦克斯维尔便频繁地在各类演讲、报告及文章中公开批评各区的公共教育体制,并再三重申其公共教育改革建议,包括统一各区学制及课程方案;合并学校;推广幼儿园项目;扩展中学,建立商业中学和技术中学等。但自治区学校董事会将此视为权力的“僭越”,对其建议置之不理③。因此,为重组纽约市公共教育体系,落实教育改革具体举措,改革的第一阶段便是集权化,即通过立法获致教育管理合法权力,并借由细化学校科层制、发展教师专业化以明晰学校管理权力的垂直脉络。

(一)推进立法:修改城市宪章

经过两年的试验,双重教育管理体制下的纽约市公共学校体系深陷 “各行其是”、“互相攻讦”的泥潭之中,寸步难行。无论是外部改革团体,还是教育董事会,抑或是各自治区学校董事会均对这一体制感到强烈不满。而麦克斯维尔持续不断地公开抨击公共教育体制,其口诛笔伐为改革团体提供了利刃,加速了修正城市宪章的进程。

1900年4月,纽约州州长——共和党人西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)任命了一个以改革派为主的宪章修正委员会,亨利·塔夫脱(Henry W.Taft)为其主席,由后者主笔起草修正宪章。按照常规流程,在宪章起草前,宪章修正委员会进行了私下讨论,并召开听证会听取各方意见。改革派再次吹响其号角——“坦慕尼统治了公共学校体系”,以赢得纽约州共和党人的支持,而反对派则继续延用其“地方自治”的说辞,反对州的干涉[7](P121)。

凭借其与外部改革团体的密切联系,麦克斯维尔对城市宪章的修正影响颇深。就修正案中“督导”这部分内容,塔夫脱几乎“逐字摘录”了1896年由麦克斯维尔撰写的文件——《市督学及督学董事会的职责》[6](P85)。因此,由塔夫脱草拟的宪章实际上反映了麦克斯维尔等改革派的主张,带有明显的“集权化”印记,一经公开,便遭到了强烈的反对。为平衡各方诉求,州议会对宪章中的多项内容作了更改,最后经表决通过,并于1902年2月3日正式生效。按照改革派的说辞,这是公正无私的教育专家对“追逐私利”的地方政客们的又一次胜利。麦克斯维尔不无欢欣地宣称,“我们都应该感到庆幸,为了使学校远离政治,新宪章做了如此多的努力。 ”[8](P115)

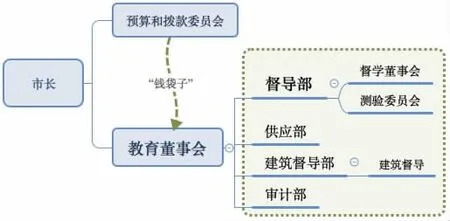

修订后的城市宪章重新架构纽约市公共学校体系的组织结构,废除了双重管理体制,代之以集权化的一元管理体制(见图2)。新设立的教育董事会共46名成员,由市长任命,任期5年。“在所有的学校管理领域内——无论是财政方面,还是教育方面,教育董事会都将享有最高及最终的权威。”[9](P81)依据入学人数等因素,教育董事会将纽约市划分为46个学区,每个学区内设一个7人学校董事会。但不同于此前的“自治区学校董事会”,新设立的学校董事会无权聘用教师,有权在学区内进行教职员调动,但必须经过督学董事会的同意,其主要职责在于视察学校、汇报学校工作。因此,“学校董事会”仅仅保留了其代表各学区需要和利益的名义——即“激发公共兴趣”并确保学校“贴近人民”[10](P14)。

图2 纽约市公共学校体系组织结构图(1902年)④

修订后的城市宪章极大地扩展了督学的权力,为麦克斯维尔的后续改革行动提供了法律依据。麦克斯维尔在年度报告中大段地援引宪章中的条款,以证明其权力的合法性。“宪章第X条规定……/宪章授权市督学……”成为督学年度报告中常见的文本规范格式。但是,从法律条文落实到实践权力,在各项具体细节层面,包括督学与教育董事会的关系、督学与督学董事会的关系、学校组织管理各层级的细化以及专业主义的具体实施标准等,仍有待督学在其改革实践中予以界定和阐发。

(二)明确分工:细化学校管理层级

经过修正,“市督学不得干预任何一所学校内的实际运作”这一“污点”得以从城市宪章中抹去[11](P15)。根据教育董事会的章程,市督学麦克斯维尔兼任督学董事会的主席,“有权为8名副督学分配职责,并将26名学区督学分派至各学区。”[12](P10)尽管未能争取到“一票否决权”,但通过行使任命权,分配职务,发挥个人影响力,麦克斯维尔成为纽约市公共学校体制内名副其实的“首席教育代理人”。此前,虽然存在市督学、自治区督学和副督学,但自治区督学仅对自治区学校董事会负责,市督学与自治区督学之间并不存在垂直的上下级关系。市督学只能召集他们开会,向其咨询并提供建议。

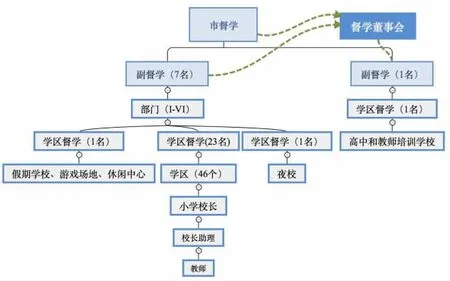

据此,麦克斯维尔开始细化学校管理层级,扩展学校科层制。他将23名学区督学分派至各学区,每位学区督学负责监管两个学区,其主要职责包括:“视察学校,并向市督学汇报;协助教师和校长;召开会议;评定教师和校长的工作;调查其监管学区内所有的投诉案件;批准或否决校长关于教学用具的申请;参与地方学校董事会会议等。”[13]另外的3名学区督学则分别负责:(1)监管纽约市学校体系内的假期学校、游戏场地和休闲中心;(2)监管纽约市内的夜校;(3)协助副督学监管中学和教师培训学校。学区督学实际上履行了此前自治区督学的大部分职责,“对其辖区内学校的教育利益负责。 ”[11](P13)但除了传统的“视察”、“检查”角色外,麦克斯维尔突出强调学区督学要发挥“教育指导”功能,协助教师改进教学。

按照“分工明确”的原则,麦克斯维尔将纽约市的46个学区划分为7个分支部门,分别分配给7名副督学。余下的一名副督学则在一位学区督学的协助下负责监管全市的中学和教师培训学校。副督学的职责在于“监督学区督学的工作,搜集并整理学区督学的工作报告,代表各部门参加督学董事会”,而各学区督学 “直接对副督学负责”[11](P14-16)。在学区督学的协助下,副督学将从冗杂的日常督导事务(包括对学校的视察、记录等)中脱身,转而处理关键性的事务(如教师的选拔及晋升、课程方案的修订等)。

由此,麦克斯维尔创制了一个精致的、分工明确的、自上而下的权力等级垂直链条,即 “市督学—副督学—学区督学”(见图3)。他强调,“虽然城市宪章没有提出这一方案,但该方案与宪章的意图完全一致,绝不存在任何违背宪章之处。”[12](P13)在他看来,这一方案的优点是显而易见的。一方面,学区督学得以切实地对学校进行督导,并可代表地方学校董事会和社区向上反映意见;更为关键的是,分工明确代替责任分散,使得教育问责与学校改进成为可能。

图3 纽约市学校科层制(1902-1912年)⑤

以“明确分工”、“权力等级”为标志的学校科层制还不止于此,一方面,借由合并学校和发展专业主义(包括文凭等级、绩效考核等方式),这一体制将嵌入学校的内部管理结构进一步分化,逐渐形成一个自上而下的学校内部管理层级,即 “校长—校长助理—部门主管—教师”。另一方面,为避免“过度督导”,麦克斯维尔致力于削减基层教育督导人员,降低督导人员与教师的比率。

(三)绩效考核:促进教师专业化

“高标准的教师专业伦理是公共学校抵抗追逐私利的政客最为坚实的壁垒。 ”[8](P115)以“专业主义”之名,麦克斯维尔运用其作为测验委员会主席及督学董事会主席的双重身份,积极地实践宪章赋予的法定权力。通过对“职前训练——资格考试与聘用——在职培训——职业考核与晋升”这一流程中各项细节的具体规约,麦克斯维尔建立了一整套以“竞争性考核”、“文凭等级”为特征的“教师专业化”联动机制,细化学校内部的管理层级,并充分地发挥了督学的教育影响力。

在促进教师专业化的链条中,“资格考试与聘用”是关键环节,这也正是历次改革的争论焦点所在。1902年的宪章修正案统一了所有教师考核和任命的方式——竞争性测验和教师资格名单,即由督学董事会规定各级各类教师资格证书的标准,再由测验委员会主持教师资格考试,并根据考试结果排序整理出一份教师资格名单,然后督学董事会根据教师资格名单上的排名提名教师,最后由教育董事会予以聘用或晋升。据此,之前分散于各自治区学校董事会的权力集中到了督学董事会和测验委员会手中,而身兼双职的麦克斯维尔将对这一环节施以重要影响。

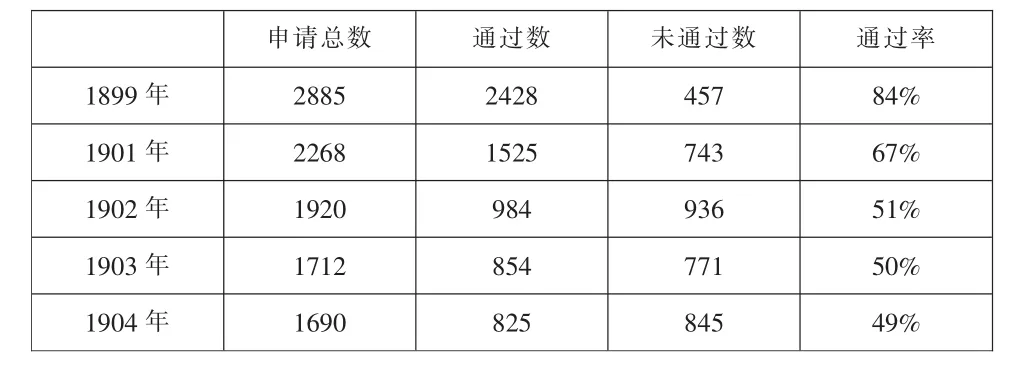

例如,作为督学董事会的主席,通过不断地提高各类教师资格证书的标准,麦克斯维尔致力于加强“竞争性测验”的筛选功能,以提升纽约市公共学校教师的专业化水平。1899-1902年,“教师资格证书考试”的竞争性急剧增强,其通过率陡然下降。以“一级教师证书”为例,1899年共有2885名申请者,其中2428名获得了此类证书,通过率是84%。而到1902年,这类证书的通过率骤降至51%(具体参见表1)。

表1 纽约市“一级教师证书”授予情况(1899-1904年)⑥

面对质疑,麦克斯维尔不遗余力地为“竞争性测验”正名,反复地在各类场合强调其必要性。“客观公正”的测试“是选拔教师的必要保障。其它任何方式,如教学和学习记录、推荐信、面试等综合起来都不足以防范教师选拔中的错误。”[8](P98)一如既往地,他在1905年的报告中称,纽约市所采取的这一教师考核及任命机制 “极大地提高了教师的教学水平,致力于消除教师任命过程中的政治、社会及教派影响”,而且,纽约市这一方案“正为伊利诺伊州的芝加哥市、纽约州的布法罗市和新泽西州的纽瓦克所效仿”[12](P81)。

麦克斯维尔激进的改革行动引发了强烈的纷争,自身利益受损的教师、校长纷纷向纽约市最高法院提起了诉讼,对市督学及其所代表的督学董事会和测验委员会的权力提出质疑。在1903年的报告中,麦克斯维尔首次提及了这股质疑的势力,并将这群教师定性为“赞助群体”,“过去他们通过赞助或行贿来寻求任命和晋升,而现在他们转向诉讼”[10](P48-50)。法庭判决在维护了教师的部分权益外,也重申了市督学的法定职权。麦克斯维尔称,“到目前为止,判决的结果是有利的。……大部分诉讼中的原告试图利用法律模棱两可之处来谋得职务,因为她们无法凭借其自身的能力通过公平的测试。”[10](P48-50)而经由判例确定的诸原则,如 “测验委员会基于证书申请者的能力所做的决定不得复审等[14](P140),对城市宪章和教育董事会章程所规定的职权进行了确证和补充界定,成为市督学行使其职权的又一重法律依据。

经由第一阶段的改革——集权化与专业化,市督学麦克斯维尔得以掌握实权,提升其作为“教育专家”的话语权,进而逐步推行其梦寐以求的“标准化改革”,结束各区“各行其是”、混乱的学校管理局面。他统一了各区的学制和课程计划,例如将曼哈顿和布朗克斯区的烹饪课和木工课推广至纽约市各区,实施中学毕业统一考试,将布鲁克林师范学校的学制延长至两年;统一各区教师薪酬,规范并不断提高纽约市教师的聘用及晋升标准,等等。

三、行动中的督学:扩展学校功能

除标准化改革外,麦克斯维尔还致力于扩展学校功能,包括发展幼儿园,设置特殊班级,引入假期学校、体检制度、校园午餐等一系列新项目。尽管其过程曲折且成效甚微,但正是这一方面充分展现了进步主义改革之下的“新教育”观念。为适应工业化的发展需要,同化新移民以维持城市生活的纪律与秩序,公共学校就不能再是一个纯粹的教育机构——每天仅仅花几个小时教授儿童读写算等基本知识,而要成为主要的社会机构。公共学校的课程有待丰富和分化,以满足不同儿童的需要;公共学校应该代替“失责的移民家庭”履行职能,扩大对儿童生活的影响,并借此改造新移民家庭;公共学校还需直接成为社区中心,弥合社会裂缝,重建社区意识。

(一)课程的丰富与分化:“满足不同儿童的需要”

19世纪末20世纪初,工业化的发展对公共学校提出了新的要求——提供某种职业化的专门训练,以适应工业化和城市化的发展需要。这种实际的迫切需要清晰地反映在纽约市不同类型中学的入学率变化上。以1904年为例,旨在为升学提供预备教育的传统中学,包括克林顿中学(DeWitt Clinton High School)、 伊拉兹马斯霍尔中学(Erasmus Hall High School)等,其注册学生人数的增长幅度为7%-16%。而商业中学、手工训练中学等新型中学注册学生人数的增长幅度则高达25.3%~58.4%[14](P57)。

这种现实需要向传统的“自由教育观念”提出了挑战,从而构成一种新旧观念之间的张力,这一点在麦克斯维尔身上表现得尤为明显。一方面,由于认识到传统中学不能满足现代工业化城市的发展需要,他积极地提倡新建各类专门学校,为学生提供“商业算数”、“家政学”、“速记与打字”、“女装裁缝”等现代职业课程。但另一方面,作为自由教育信徒,他致力于赋予这些商业中学更广阔的教育意涵。在年度报告中,他一再强调,“商业中学旨在提供一种本质上更为广泛、自由的训练,并使学生掌握商业交易的原则与技术。为实现这一目的,其课程计划不仅包括簿记、打字等课程,还需囊括现代语言、科学、数学、历史、经济和法律。”⑦

同样地,小学课程也不能再局限于读写算等基本知识,亟待丰富。根据全国教育协会十五人委员会报告提出的下述原则:(1)各知识分支的逻辑顺序;(2)心理均衡——整个心智的发展原则;(3)课程与儿童生活的联系及其精神与自然环境的联系,以麦克斯维尔为首的督学董事会重新定制了纽约市公共学校的课程方案。自然研究、音乐、缝纫、烹饪、车间工作等新课程被添加进来。此外,以麦克斯维尔为首的督学董事会还在八年级的课程计划中设置了每周5学时的选修课程(包括法语、德语、拉丁语等)[11](P65-70)。

上述新课程被视为“一时风尚”,很快便遭到了多方的反对。“麦克斯维尔体系都干了些什么?将如此多的‘一时风尚’加入学校的课程中,挤占了大量原本属于基础课程的时间”[7](P54),导致了学术失败,诸如此类的质疑声不绝于耳。1905年,在督学董事会所作的调查报告中,大部分校长教师要求“删除选修课”。在他们看来,要在班额高达35-70人的大班中成功地推行这些新课程,以获得有益的教学效果,不切实际,简直是异想天开[15](P169)。而力图删减教育经费开支的市政府则将其视作一笔奢侈的、毫无必要的开支。

面对质疑,麦克斯维尔一面“虚与委蛇”地表示愿遵从教育董事会的最终决定,一面又公开发表演讲,强烈反对删减课程、缩短学时。通过援引《纽约全球报》(New York Globe)发起的公投结果及全国教育协会所做的如下决议——“公共学校只教授读写算这一观念在某些地方死灰复燃,全国教育协会对此深表遗憾。借此机会,协会声明普及教育的首要目标在于教会儿童如何正确、健康、幸福地生活。为实现这一目标,每所学校都有必要教授物理、历史、伦理、自然历史、音乐、绘画和手工艺术课程,以向儿童灌输对真理、正义、美之爱。”[16]在众多社会改革团体的支持下,麦克斯维尔最终成功地捍卫了其设计的新课程方案。

(二)增加福利功能:作为社会机构的学校

倘若说课程的丰富与分化还只是 “扩展学校功能”这一进步主义观念的间接表达,那么源自贫民安置运动的一系列项目——学校浴室和体检制度、校园午餐、访问教师、游戏场地等则直接体现出进步主义社会改革中所孕生的新教育观念。这一新观念要求公共学校通过假期学校、游戏场地等项目尽可能地延长儿童的在校时间,使其远离滋生犯罪的贫民窟街道;要求学校代替家庭关怀儿童的健康与卫生;甚至要借由发展夜校、休闲中心,使公共学校直接成为社区中心。据此,公共学校的性质发生了彻底的转变,由纯粹的教育教学机构转变为社会机构。

无论是对于试图缩短学时以节省教育经费开支的市预算和拨款委员会而言,还是对强调基础教学的校长和教师来说,上述观念无疑过于激进,甚或“荒诞不经”。反对者的抗议是激烈的——“公共学校不是托儿所”。一位校长在公开演讲中发表的观点充分地表达了此类反对意见,“尽管教育董事会提供了游戏场地,犯罪率仍在不断攀升。家长们迫切地希望某种机构能够在白天或夜晚帮忙照看孩子……这只是一种自私的表现,他们将家庭的责任抛给学校。 ”[14](P94)

在1904年反对缩短学时的争论中,麦克斯维尔援引了罗伯特·亨特(Robert Hunter)在《贫困》一书中的如下论述:

“我们学校中的某位校长对于城市儿童的问题如此缺乏了解,这真是令人难以置信!他显然不了解廉价住房——那种不带院子的廉价住房,而且恐怕他并不明白其作为教育者的基本义务。倘若他只是个例,那我们还是幸运的。但实际上,警察、教育董事会、预算和拨款委员会以及教师似乎都对这场彻底地改变了儿童生活状况的工业革命一无所知。他们将这些新问题归结为儿童家长的自私,将青少年犯罪案件的增加归因于家长的疏忽等等。他们似乎永远无法理解这些问题乃是社会发展的产物,而有关疏忽的指控不仅指向家长,也与社区和学校有关,至少在大部分情况下是如此。”

他继而评论道,“亨特先生的责难很有道理。我们尚未对置身其中的工业和社会生活加以充分研究。一直以来,我们专注于纯粹的教育问题,而未能彻底地改造学校工作,以使其适应环境。我们将承担起更多的家庭、社会责任,而非缩短每日的学时。 ”[14](P94-95)

那么,现代城市生活如何改变了儿童的生活状况?对此,学校教育需要承担起怎样的职责?1909年,在全国教育协会督导部的演讲中,麦克斯维尔如此分析道,“现代城市生活易于造成或加剧儿童的身体缺陷。城市儿童缺乏运动……他们住在光线暗淡、通风不畅、拥挤不堪的公寓里,缺少自由活动的空间,导致视力下降,肺结核多发;不充分或不合理的饮食、嘈杂的环境导致的睡眠不充分以及不卫生的个人习惯则往往使人紧张、丧失活力……”因此,学校要通过体育训练、游戏场运动来“抵消城市生活给儿童带来的恶劣影响”[17]。

与此同时,学校需要关切儿童的健康与营养问题,因为儿童身体不健康或营养不良会阻碍其学习的进步。在儿童尚未康复之前,教学就不会取得成效。而且,儿童的品行不端也常常与此相关。但“在大多数情况下,家长要么因为极度贫困,要么由于过于冷漠、无动无衷,而未能及时地让患病的儿童接受药物或手术治疗。”在此情形下,学校有必要承担起更多的责任,以弥补这一缺失。因此,麦克斯维尔再三呼吁,为有视力缺陷却又无力购买眼镜的学生配备眼镜;提供廉价而有营养的校园午餐以解决儿童营养不良的问题;为贫血儿童提供露天教室等[18]。

学校福利功能日益扩大,不仅要扩展儿童福利功能,通过教育儿童间接地改善家庭生活,还应向社区开放,成为社区中心,直接地改造家庭和社区。除设立夜校、举办免费的公共演讲外,在麦克斯维尔的反复倡议下,纽约市公共学校在夜间及假期向社区开放。作为社区中心,学校为社区居民提供阅览室、辩论社团及跳舞、合唱团表演等一系列活动。此举旨在充分有效地利用放假后闲置的校舍,提高学校建筑和设备的使用效率,最大程度地发挥学校的教育功效。

更为重要的是,“向社区开放”致力于使学校代替街角的沙龙和酒馆成为社区中心,借助有指导的活动直接地改造家庭生活,塑造某种文化同一性。在1905年的报告中,麦克斯维尔建议在活动中心为照料婴儿的母亲设置专门的休闲场所。“婴儿们躺在秋千内,而他们的母亲则在近旁的阴凉处缝制衣物”。训练有素的护士和家政学教师会与她们闲聊,教她们如何正确地照顾和喂养孩子、改善家务。除此之外,活动中心内的母亲俱乐部为周边社区的妇女提供了社交的机会[12](P123-124)。

四、结 语

自1916年春始,麦克斯维尔因病缺席,由他人代行其职责,但教育董事会为其保留了职务,直到1918年,麦克斯维尔辞职,并被授予“荣誉市督学”的称号。1898~1916年,纽约市公共学校体系内注册学生人数由470,491陡增至896,892,翻了近一倍[19]。作为市督学,麦克斯维尔并非卡拉汉(Raymond E.Callahan)笔下的“软弱兵卒”。恰恰相反,在担任纽约市督学的20年里,他秉持着一贯的强硬作风,熟练地运用各种政治手段,积极地寻求各类外部支持⑧,对纽约市公共学校体系展开了全方位的变革,包括重组学校管理结构、建立教师聘用升迁机制、丰富分化课程、扩展高中和幼儿园、增加学校福利功能等等。

通过推动立法和修改城市宪章,细化学校科层制和促进教师专业化,以麦克斯维尔为代表的“专业管理者”在改革实践中获致了大部分教育管理权力,塑造了“自上而下式”的集权化管理模式,推动了城市学校体系的现代转型。高度科层化的学校体系为麦克斯维尔捍卫其专业管理权力、抵制政党干预构建了组织屏障。在后期的学校变革中,意图干预教育事务的市政人员便曾多次抱怨道,葛雷制的推广遭到了庞大的学校官僚体系的有意拖延与阻挠[15](P160)。事实证明,经由进步主义时期城市学校变革“所确立的高度集权化、专业化的教育体制是相当持久的。……制度化的公共学校组织结构存续了将近70年之久。”[15](P167)

另外,借由科层化的学校组织结构,麦克斯维尔得以丰富和分化课程,并将一系列的社会福利项目引入城市公共学校体系,不断地扩展公共学校的社会功能。在这一方面,尽管过程曲折、成效甚微,但麦克斯维尔所做的努力实现了学校福利功能的“从无到有”。通过引入暑期学校、游戏场地、体检制度、校园午餐等一系列新项目,学校与更广泛的社会改革联结起来,充斥着浓厚的社会工作精神。正是在这些色彩鲜明的点缀之下,一种新观念(即学校作为社会机构)喷薄而出,与进步主义改革的脉搏相契合。

注:

① 1880年纽约市公共学校的注册学生人数为268,000,1890年注册学生人数为 307,809,而到了 1900年,这一数目陡增至420,000。学校供不应求,被拒绝入学的学生人数逐年增加。多数研究者认为,“骤增的注册学生人数是触发进步主义城市学校变革的主要因素”。 参见:Kenneth M.Gold.From Vacation to Summer School:The Transformation of Summer Education in New York City,1894-1915[J].History of Education Quarterly,2002,(1):38.

②根据1898年纽约市城市宪章和1898年督学的工作报告整理而得,参见:New York State Legislative Bill Drafting Commission,Laws of the State of New York,120th Legislative Session(1897),Ch.378,v.3[R].Albany:Banks and Brothers,1897.380-383;William H.Maxwell.First Annual Report of the City Superintendent of Schools to the Board of Education [R].New York:Press of John Polhemus Printing Company,1899.13-15.

③1899年,麦克斯维尔对布鲁克林学校董事会提出批评,“令人遗憾的是,布鲁克林学校董事会未遵循法令,将教师薪酬标准的建议权交托于督学董事会,而交由若干地方委员会负责。”布鲁克林学校董事会主席罗伯逊则毫不客气地回应,让他“别管闲事”。布鲁克林自治区督学沃德(Edward G.Ward)则向法律委员会提出抗议,断言麦克斯维尔要求其遵循某种特定的报告格式,旨在迫使他们屈从于他的教育哲学。参见:William H.Maxwell.First Annual Report of the City Superintendent of Schools to the Board of Education[R].New York:Press of John Polhemus Printing Company,1899.149;Herbert Shapiro.Reorganizations of the New York City Public School System,1890-1910[D].Yeshiva University,1967.155-158.

④ 根据下述文献整理而得:New York State Legislative Bill Drafting Commission,Laws of the State of New York,124th Legislative Session,(1901)Ch.466,v.3 [R].Albany:J.B.Lyons Co.,1901.456-458.

⑤根据督学年度报告整理而得:William H.Maxwell.Annual Report of the City Superintendent of Schools to the Board of Education[R].New York:Press of John Polhemus Printing Company,1902-1912.

⑥根据以下督学的年度工作报告整理统计而得(1900年的报告有缺失,故未统计在内):William H.Maxwell.Annual Report of the City Superintendent of Schools to the Board of Education[R].New York:Press of John Polhemus Printing Company,1989-1904.

⑦在1904年的报告中,这一观念表述得更为清晰,“他们努力地学习大部分自由教育的相关内容——语言、文学和科学……当他们离开学校时,不会成为狭义上的专家,而是具备了经人文学习陶冶的心智,并据此解决商业和艺术问题。”参见:William H.Maxwell.Fourth Annual Report of the City Superintendent of Schools to the Board of Education[R].New York:Press of John Polhemus Printing Company,1902.72-73;William H.Maxwell.Sixth Annual Report of the City Superintendent of Schools to the Board of Education[R].New York:Press of John Polhemus Printing Company,1904.58.

⑧在1912年提交的一份关于公共学校外部援助的调查报告中,威廉·艾伦(William H.Allen)罗列出了124个相关的组织机构。其中,“76所机构持续地为公共学校体系的发展提供了直接的、无偿的援助”,包括纽约市公共教育协会、妇女俱乐部、儿童援助协会等。参见:Bureau of Municipal Research.Outside Cooperation with the Public Schools of Greater New York[R].New York,1912.7.