浅谈国外引信系统研究现状及发展趋势

2018-10-29高野军

高野军

(北京航天长征飞行器研究所, 北京 100076)

0 引信系统定义、功能和组成

传统的引信系统单指点火或起爆机构,而现代意义上的引信系统是指可以对目标进行探测和识别,并利用探测到的信息对弹道进行修正,控制导弹系统在最有利的时机和位置进行引爆,以充分发挥导弹威力的控制系统或装置。

引信系统的主要功能:保险功能,即实现起爆通道的能量传递阻隔,以确保导弹系统在装配、贮存、运输、发射和飞行过程中不会被误引爆;环境信息识别功能,即通过接收到的环境信息判断识别所处的状态;解除保险功能,即当导弹系统进入特定的飞行阶段时,解除起爆通道的能量阻隔,使导弹系统处于待爆状态;爆轰输出起爆功能,即当系统接收到起爆控制指令时,能够可靠引爆导弹系统。

引信系统主要由目标探测器、信号处理装置、安全起爆装置组成。目标探测器是引信系统中获取环境信息的装置;信号处理装置是对目标探测器送进来的环境信息按既定目标和步骤进行处理,以完成真假信号识别;安全起爆装置向导弹系统主装药输送引爆信号。

1 引信系统在国外的发展过程和研究现状

20世纪80年代以前,引信系统对目标的特征信息无法进行处理,不具有识别目标的能力。其主要作用在于保证导弹运输、贮存等过程的安全性,防止误爆。该阶段的引信按照作用方式不同可分为触发引信、非触发引信(亦称为近炸引信)和时间引信三种基本类型。

1.1 触发引信

触发引信是指利用与目标接触的信息而作用的引信,分为电触发和机械触发引信。

(1) 电触发引信

电触发引信主要特点是采用了弹丸头部内外锥形罩式碰合开关,提高了引信大着角碰击目标时的作用可靠性。最具有代表性的是美国的M763试反坦克破甲弹引信。

(2) 机械触发引信

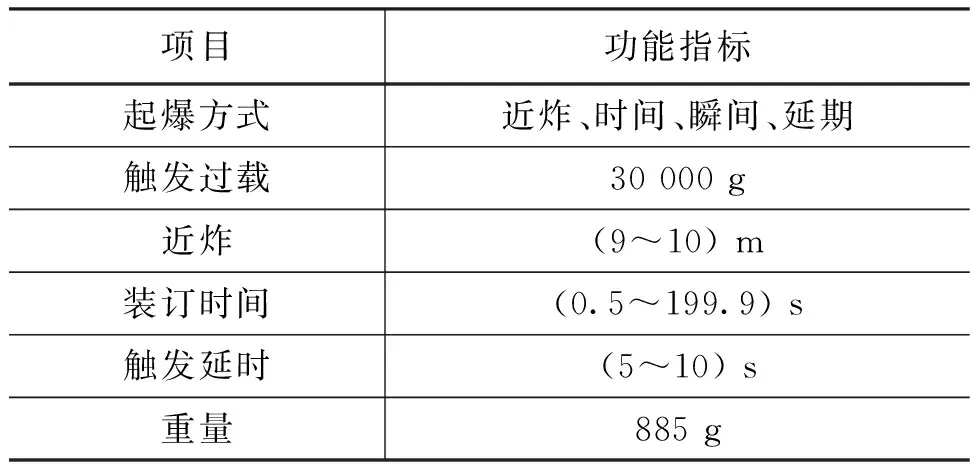

机械触发引信比较简单,但存在很多缺点。美国陆军系统使用的M739和M739A1为此种引信,目前已被多选择引信取代。多选择引信中最具代表性的是XM773引信(主要功能指标见表1)和M734引信。

表1 XM773引信主要功能指标

1.2 非触发引信

非触发引信是指利用引信周围的物理场来感觉目标信息而作用的引信,分为无线电和非无线电引信。

(1) 无线电引信

无线电引信包括连续波多普勒无线电引信、调频无线电引信和脉冲多普勒无线电引信。

连续波多普勒无线电引信的特点是定位精度不高,但结构简单,工作可靠,被广泛应用于炮弹、航空炸弹和火箭弹。如美国陆军装备的第三代无线电近炸引信M732;调频无线电引信特点是定位精度较高,抗干扰性能好,但结构较复杂,造价高,一般多用于空空导弹和地空导弹;脉冲多普勒无线电引信,抗干扰性能好,目前多配合与航空炸弹使用。最具有代表性的是阿尔法M787近炸触发引信。

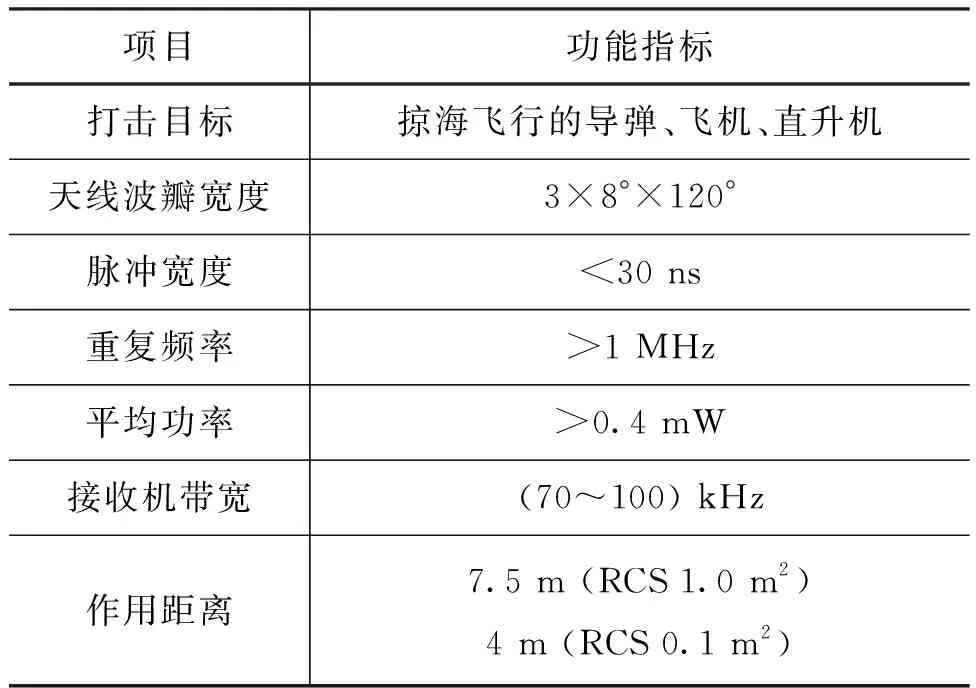

根据不同的作战需求,采用无线电引信的导弹还有美国“霍克”导弹、“不死鸟”导弹和PAC-1导弹、法国“海响尾蛇”导弹(主要功能指标见表2)、意大利“阿斯派德”导弹、俄罗斯S-300PMU1系统和48N6E导弹、S-300 V系统9M82导弹、道尔M1系统9M330导弹。

表2 “海响尾蛇”导弹引信主要功能指标

(2) 非无线电引信

非无线电引信有激光引信、红外引信、电容引信。

激光引信是60年代后期开始发展的一种新型引信,激光引信在各类精确制导导弹,特别是地空导弹、空空导弹、反辐射导弹、巡航导弹上的应用极大地提高了导弹系统的精确命中率,增强了系统的毁伤效果,已被美国、俄罗斯、英国、以色列、巴西和南非等国在第四代空空导弹和反坦克导弹主要型号上广泛使用。如在美国AIM-4H猎鹰、AIM-9L响尾蛇空空导弹、小榭树地空导弹、瑞士瑞典共同研制的RBS-70地空导弹上均使用了激光引信;英国索恩伊美电子公司为英国轻型反装甲武器NLAW1和NLAW4研制了激光引信,并成功地实现了飞行试验;美国洛斯阿拉莫斯国家实验室研制出一种安全性能较好地新型安全起爆系统,该起爆系统由激光器、石英光纤和金属片等构成。

电容引信开始于60~70年代,它作用可靠,抗干扰能力强,炸高稳定,定距精度高,但作用距离较短。目前,从事电容研究的国家在英国、美国、瑞典和日本等。该引信多应用于空心装药炮甲弹战斗部和航空炸弹上。

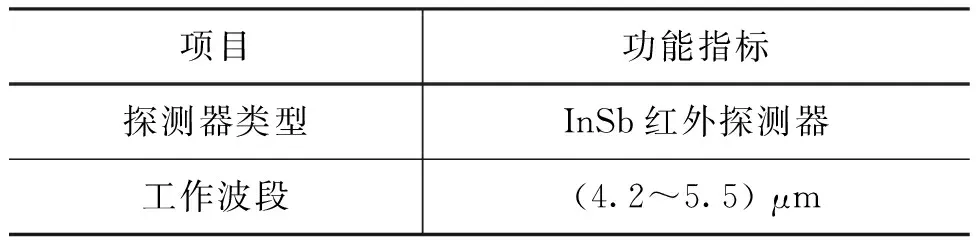

红外引信是利用红外光探测目标的光引信。采用红外引信的导弹有法国“响尾蛇”R440导弹(引信主要功能指标见表3)、英国PK4空空导弹和美国AIM-9P空空导弹等。目前,红外引信多与其它引信结合使用,近来发展的红外-无线电复合引信、红外-磁-振动复合引信、红外-毫米波复合引信和声/红外复合引信等。其中,声/红外复合引信已用于多种灵活弹药,如BAT智能子弹药,还被应用于反直升机地雷和反坦克地雷。此外,美国红外成像引信技术已从理论逐步走向实施,并结合可编程集成弹药装置,将红外成像引信技术率先在中程空空导弹上进行了实验。红外成像引信技术凭借其诸多优势,将成为引信技术的发展趋势和重要发展方向。

表3 “响尾蛇”R440导弹引信主要功能指标

1.3 时间引信

时间引信是指发射、投掷或布置后按照装定时间而作用的引信,可以分为药盘时间引信、钟表时间引信和电子时间引信。

电子时间引信具有很多优势,如美国的M762引信精度较高,可达0.1 s;引信的正常作用率可达96%;环境适应性强,适用于各种地形和基本的冷热气候条件,可以承受电磁效应和电磁干扰的影响;可靠性高,操作简单且成本低,因此该引信逐渐取代了前两种时间引信。目前,电子时间引信已被广泛应用于各类弹药。如火箭弹用M455、M447,地地导弹用M811时间引信,以色列的迫弹用M7600和美国的迫弹用XM778。

1.4 半智能、智能引信

80年代以后,计算机技术、电子技术和数字化信息技术的飞速发展使新型智能引信系统不断涌现。它们不仅可以接收目标和环境信息,还可以对探测到的信息进行处理,自行确定作用方式。

(1) GPS引信

80年代后期,美国陆军研究实验室开始研制带有GPS转换器和GPS发射机的引信,并将相关GPS引信技术的研究归入了美国陆军低成本有能力弹药(LCCM)技术基础计划。后期,英国陆军与美国陆军人体工程实验室合作开展了一项为期3年的GPS接收机引信研究项目,相关研究表明该种引信只需要一半的弹药量就能取得同样的杀伤效果。

但80年代末出现的许多智能化引信产品只能称之为半智能化产品,如瑞士的厄利空-比尔勒公司研制的用于35 mm-MSD054式发烟弹的KZD366式电子触发/近炸引信,英国的L116式电子程控多选择引信等都没有真正的信息接收系统,没有处理目标信息的能力。

(2) 智能侵彻引信

90年代中期以后,数字化技术和快速编程概念的引入,使引信朝着智能化方向迈进了一大步。首先出现的是联合可编程引信(JPF),它具有应目标侵彻能力,可以选择在地面以上爆炸或者对地面进行穿透.并且在穿透选择时,还可设定爆炸延时量,设定范围在几毫秒到24 h之间。代表产品有瑞典博福斯的40 mm 3P弹药引信。后来,在可编程引信基础上发展了硬目标灵巧引信(HTSF)。该种引信是一种多平台硬目标智能侵彻引信。该种引信利用精确加速度计和微型控制器来探测多个空洞和分层,它可被设定在目标设施的一个精确层次上引爆。该引信已被决定用于战术战斧导弹、GBU-28饥荒指导炸弹(LGB)等的贯穿头改型中。多事件硬目标引信(MEHTF)是HTSF的后继引信,继承了HTSF的空穴计算能力但长度缩小了1/3,只有50 mm,而且可以用于攻击硬目标和深埋地下的弹药目标[1]。目前,MEHTF引信已被应用于美国空军的联合空对地防区外导弹(JASSM),联合直接攻击弹药和灵巧炸弹。

90年代末,引信的智能化程度较高,典型产品有瑞士厄利空-康特拉夫斯公司防务公司研制的分别配用于40 mm×53 mm榴弹的40 mm-ABM式引信,配用于30 mm×173榴弹的30 mm-ABM式引信和配用于35 mm×228 mm榴弹的35 mm-ABM式引信,这三种引信均是高精度近炸引信,且结构紧凑、体积小、可靠性高。

(3) 直列式安全引信

直列式安全引信系统就是在冲击片雷管的基础上发展起来的。冲击片雷管是美国劳伦斯利沃莫尔国家实验室于1976年在美国战备协会弹药基数部引信分部会上首次公布的一种新型雷管。该种雷管的安全性类似于猛炸药,没有专门的底感、底阻、高能起爆电路无法将其起爆,只能利用高能电脉冲(典型参数峰值电流2 kA~4 kA,电压2 kV~3 kV,功率4 MW~20 MW)引起金属箔爆炸,这时雷管和战斗部装药之间无需任何机械隔离机构,称之为直列式传爆序列。这种情况下,安全系统可全部使用电子器件组成安全与解除保险系统即ESA[2]。

该引信系统相对于机械式具有很多优点,如安全失效率低,可达10-6以下;作用迅速、起爆时间小于1 μs、起爆能量高、体积小便于安装等。这种集多种技术于一身,可以有效识别检测飞行环境和目标信息,并按预定控制方法解除保险,最终有效完成引爆任务,已经成为引信系统发展的重要方向之一。

国外在直列式引信系统上的发展大概经历了几个阶段。70年代末,美国埃格林(Eglin)空军基地开始研究如何降低冲击片雷管的发火能量和减少整个ESA的体积。80年代初期,美国陆军哈里戴蒙德实验室(HDL)、能源部桑迪亚国家实验室(SNL)、英国皇家军备研究和发展局以及德国迪尔公司(Diehl)等对ESA原理和器件,以及ESA在各武器系统中的应用探讨研究。90年代,国外已经完全掌握了ESA的关键技术,有资料显示该技术已经被广泛应用于海、陆、空等各种导弹系统中,如陶氏导弹、海尔发导弹和爱国者导弹都应用了ESA技术;且美国哈利蒙戴德实验室(HDL)已经在安全控制电路的技术途径方面引入了专用集成电路(ASIC)。

2 面临的挑战和发展趋势

随着导弹作战范围和目标范围的不断扩大,导弹与目标的交会条件变得越来越复杂,为适应未来战争的需要,急需提高导弹系统的作战效能,这同时也对引信技术提出了更严峻的挑战。

2.1 努力提高引信系统的抗辐射能力

核爆效应对电子器件会造成严重毁伤,因此,提高引信系统抗核辐射能力是必须解决的首要问题。美国与前苏联从60年代起就积极深入研究核爆效应对电子器件毁伤破坏机理,并探索加固措施。80年代初,美国对“和平卫士洲际导弹”和“三叉戟”潜射导弹的各种电子设备大量使用抗核辐射加固部件,导弹系统抗核加固指标达到了相当水平。采取的措施主要有:一是改进电路设计,运用加固设计技术,增强抗辐射能力;二是采用回避技术,使易损件在遭受袭击时,暂停工作;三是研制抗辐射能力强的半导体器件;四是从导体工作机理上进行改进,从根本上消除核辐射危害;五是利用光子器件和光纤技术进行抗核辐射加固。

2.2 努力提高引信系统的可靠性

引信系统对整个导弹系统的作战效能起着至关重要的作用,其可靠性指标极其重要:一是设计专门的可靠性管理机构,在组织上和技术上提供保证和支持;二是在设计上进行高可靠设计,采用冗余技术,复式结构技术、降额、抗干扰等措施提高可靠性;三是严格控制元器件的生产质量;四是严格控制生产质量,对产品进行严格的工艺考核和环境条件考核,确保产品的生产质量和对环境的适应能力。

2.3 努力提高引信系统的引爆精度

引爆精度是引信系统的关键性指标,随着目标防护能力的越来越强,提高引爆精度以实现对目标的精确有效攻击已经成为引信技术发展的重要课题。有研究表明,毁伤概率既决定于导弹的落点精度,也取决于弹头引爆高度控制的精度,即CEP作为导弹精度的主要指标与引爆高度的控制是密切相关的[3]。随着计算机技术、固体微波技术、集成电路技术等的发展,引信测高技术日趋成熟。目前,针对雷达引信在工作高度和突防能力方面的局限性,以及惯性引信单独使用时测高误差大等问题,将力学、电子学、制导技术与引信技术融为一体开发的智能型测高技术,引信测高精度可达10 m以内,这也将成为未来提高系统测高精度,进而提高系统引爆精度的重要发展方向。

2.4 引信系统的模块化和小型化

引信系统的模块化主要体现在结构和功能的组合性、通用性和系统的高度集成性上。目前,具有代表性的模块化程度较高的系统有“风暴影子”导弹和美国的联合防区外导弹(JSOW)引信。导弹引信的小型化大致经历了三个发展阶段。50年代至60年代内前期,可称之为“电子管阶段”;60年代后期至70年代,固体微波技术迅速发展,整个引信系统实现了晶体管化和集成电路化,这一阶段可称之为“晶体管-集成电路”阶段;70年代初,由于集成电路和固体微波器在引控系统中大量使用,使得引信系统的体积大大减小,重量减轻1 kg~2 kg,如美国的“海神”和“三叉戟”等;80年代至今,美国正在研究将微机电技术应用在引信系统保险机构上,但还没有成功应用的实例。随着微电子技术、半导体技术以及新材料等技术的不断发展,可以预料以后的导弹引信系统将向着小型化、微型化方向发展。

2.5 引信系统的智能化

随着计算机智能技术,精确制导技术以及卫星定位技术的开发应用,引信技术开始向着引制一体化和智能化方向发展。将引信作为导弹系统信息链的一部分,统一协调设计,开展制导引信一体化技术研究,综合利用制导引信提供的弹目交会信息,实现自适应起爆控制,有效提高导弹系统的综合作战效能[4];同时,导弹引信系统还可以借助卫星定位技术、制导技术等根据战场情况变化适时重新选择摧毁目标,而且可以借助智能技术定位目标易损部位,从而进行定向引爆,最终提高导弹作战效能;此外,利用多传感器信息融合技术对引信信息的特征进行提取、关联和融合,采用模糊技术和人工神经网络对引信目标进行识别、分类和跟踪,从而可以自动判别敌我,判别要攻击目标的真假,自动抗干扰等[5]。

3 结束语

随着高新技术的飞速发展,未来的作战环境将更加复杂化,作战模式和载体将趋于多样化,将面临多种类、多层次、全高度、广空域等目标,这些特点为未来引信技术的发展提出了新的要求。需要通过采用高强度材料和元件、加固技术、高过载试验等方法,加快现代引信技术朝着高过载、模块化、小型化、智能化和高可靠方向发展。而引信技术从数字化、信息化向智能化推进必然面临着许多问题,如学习样本的确定,智能引信的可靠性与容错性矛盾的解决,智能引信算法与实时性的要求等问题。因此,必须高度关注新概念引信的研究发展,以期尽快解决可能出现的技术难题。