环巢湖地区传统村落的文脉肌理和整体保护研究

2018-10-25杜群山方政周云飞洪梦琦

杜群山,方政,周云飞,洪梦琦

(安徽省建筑科学研究设计院,安徽 合肥 230000)

1 绪论

1.1 研究背景

环巢湖地区历史悠久,时代更替、历史变迁,但仍遗留有当地传统特色文化,并保留有千年积累而来的当地建筑建造模式与风貌形态。

现今由于老建筑已逐渐残破、倒塌,加之新农村建设的如火如荼,村落内逐渐建设新房、修建新路,传统村落内普遍存在新老混搭的建筑形态与风貌。如何对这类传统建筑文脉肌理进行整体保护研究,是本次科研的重点。

1.2 研究意义

传统村落是宝贵的民间遗产,是不可再生的文化资源。越来越多的古村落消逝,这是社会无法弥补的损失。传统村落的文脉肌理和整体保护研究,其价值意义主要体现在历史价值、艺术价值、科学价值、旅游价值和文化价值等方面。

1.3 相关概念的界定

1.3.1 传统村落

传统村落,又称古村落,指村落形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值,应予以保护的村落。传统村落中蕴藏着丰富的历史信息和文化景观,是中国农耕文明留下的最大遗产。

1.3.2 村落文脉肌理

村落肌理是由自然生态环境、建筑等物质要素以及历史文化、民俗风情等非物质要素在村落空间的平面集合所呈现出的富有质地、纹理特性的表面组织构造效果,它是对于村落空间形态和特征的描述,是对所处地域的环境及文化特点的映像与反映[1]。

1.3.3 传统村落保护

通过中央、地方、村民和社会的共同努力,使中国传统村落文化遗产得到基本保护,具备基本的生产生活条件、基本的防灾安全保障、基本的保护管理机制,逐步增强传统村落保护发展的综合能力。

2 文脉肌理的影响机制

2.1 传统村落的文脉肌理现状分析

2.1.1 传统村落概况

环巢湖地区的传统村落在合肥地区最为突出,其中已入选传统村落名录的为:巢湖市柘皋镇北闸老街、巢湖市黄麓镇洪疃村、巢湖市黄麓镇张疃村、巢湖市烔炀镇烔炀老街、巢湖市烔炀镇唐嘴村、肥东县长临河镇六家畈村、肥东县长临河镇西湖村、庐江县白山镇齐咀村。

2.1.2 传统村落肌理现状及特征

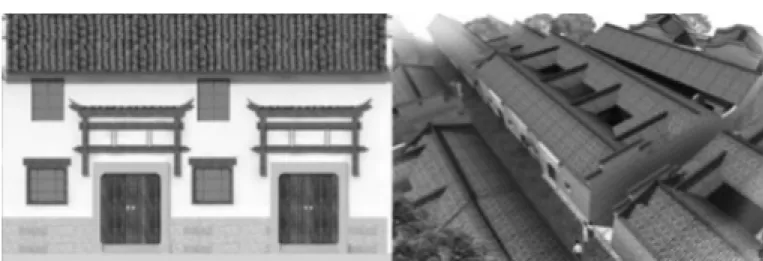

2.1.2.1 “九龙攒珠”

“九龙攒珠”是巢湖沿岸村落独特的形态特征[2],以巢湖市黄麓镇张疃村为例,可以从当地的路网、水系等布局看出:建筑以中部的一口小池塘——门口塘为核心,分为南北两部。北部建筑整齐划一,排列成行。巷道中修有排水沟,相互平行,通向水塘。南部建筑紧邻门口塘,建筑呈向心状排列。门口塘和巷道中水渠的关系,被人们以“珠”和“龙”来形容:如遇到大雨,有九条水沟,水流直入门口塘,如九条龙在戏水,故称此为“九龙攒珠”。

“九龙攒珠”有两大特征:一是“攒”,二是“聚”。所谓“攒”,即指村庄形成了以塘为核心的排水系统,水塘是排水的中心;所谓“聚”,是以塘为核心,建筑呈明显的向心倾向。

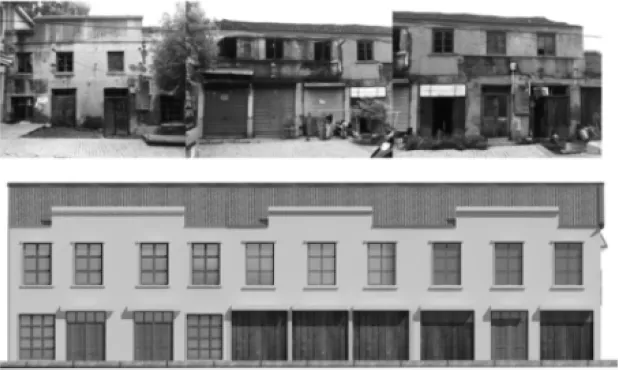

2.1.2.2 联排型聚落

这种类型的聚落形态在老集镇街道十分常见,其原始形态为长龙状,多以商业店铺为主,按直线排布[3]。以肥东县长临河镇西湖村为例,当一条直线上的聚落无法发展之后,就向前后形成平行或垂直的第二道、第三道直线。由于建筑单体由于彼此靠近,之间巷道较少,故形成联排形态,特征十分明显,商业氛围较为浓厚。

2.2 环巢湖地区传统村落的文脉肌理内涵

2.2.1 移民文化

在明代大移民的历史背景下,环巢湖地区受社会环境影响,彼此之间也联系形成了较大范围的区域体系[3]。

2.2.2 宗族文化

宗族文化深深影响了村落的布局。村庄一般聚族而居,各家住宅建在“宗祠”周围,这样“宗祠”作为宗族文化中重要组成部分,成为村落的中心。

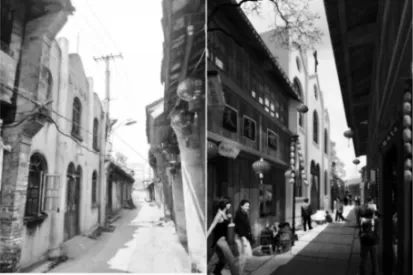

3 柘皋北闸老街

柘皋,是一个具有3000年历史的江淮名邑,古称橐皋。北闸老街,原为北闸坊所在地,北临仁圣坊,南邻乐岁坊和紫金坊,是柘皋河东岸的商业中心地带,也是目前柘皋古镇全镇传统建筑集萃,风貌保存最为完好的历史区域。

3.1 北闸老街的解读

北闸地区设置坊门,用以保护商户,维护街区安全。根据老街居民回忆:坊门两层,上为守备人居住,有栅栏型大门。晚间密闭,闲人一概不许出入。坊门下设置救火水龙一部。另外两部设在桥西和桥东。

3.1.1 北闸老街的空间形态

北闸老街长约300m,和仁圣坊中街相连。北闸老街包括李鸿章家族当铺、各类商铺、茶馆近百座。其建筑形态,以东西走向多进院落前后联合,院落第一进为门面,一般为三开间,少数二开间,开间10m左右。

商业铺面多为二层砖木结构,临街屋檐深远,便于遮阳及避雨,街后多为单层砖木结构,视进深情况,多达三~五进,直通至柘皋河边。沿河空间,由商铺自由建设,多设置小型码头,供给商铺生活及生产用水。码头尺度较小,现存遗迹仅宽1m左右,供生活使用。

3.1.2 北闸老街的主要功能

北闸坊与仁圣坊是柘皋镇面向北部区域经济活动而形成的消费、服务社区。其中仁圣坊主要负责接待从北部运输货物或经济作物来的小商人、仆役或近途农民。建筑较为低矮,是服务社会底层人群的区域,设有轧草行供牲口歇息。而北闸坊的接待和服务功能则是面向具有消费能力的行商,因此催生出大量的服务业,包括饮食、服装、金融、百货、器具等。这些行业主要为满足东黄山地区农民的购物需求。

3.1.3 老街房屋产权和建筑结构分析

由于历史原因,柘皋老街现存建筑空间,为公私二方所分割。这种情况缓解了老街建筑更新改造的步伐,是北闸老街目前仍有大量明清建筑存留、风貌保存较好的重要原因。但另一方面,住户对于公有住房维护的缺乏,也造成公房建筑质量偏低,有些已经倒塌无人修理,有些破损倾斜,亟待管理。建筑结构以砖木结构、砖混结构为主。大型砖混结构建筑多数集中于老街南部,砖木建筑在中部分布最为集中。

3.1.4 老街交通流线分析

以南北走向、东西走向为主要流线,贯穿整条老街,其中多条巷道穿插在主道路之间,主要走向为东、西两个方向,连接柘皋河,并与玉兰桥形成视线节点。

3.1.5 老街空间与功能转换

空间与功能的转换是历史街区的常态。北闸老街的发展,主要受明清以来南北物资交流的推动。1949年以前,北闸老街商铺均为私人所有。空间转换体现为产权的转让或转移。1956年前的社会主义改造使得一部分商户产权和空间发生改变,部分商户被拆并(如老街街口)。1959年后对部分公私合有产权住房一律公有化,出现大量“公房”。柘皋进入公房和私房并存的时代。伴随北部商贸活动的衰退,北闸老街内部的商业繁荣不复存在。

3.2 现状思考及总结

①如何理解“柘皋传统建筑”乃至“江淮建筑”,是柘皋老街修缮整治的核心问题。

②柘皋传统建筑属于地域范围内的“江淮建筑”,但任何广泛地理区域内,都存在更多的建筑亚分类。北闸老街传统建筑的整治修缮,本质是研究历史、研究空间、表达文化、延续精神。

③修缮的原则在“修旧如旧”等原则下,更应注意对于历史信息的记录、发掘、保存。这点来说,“产权不变”的原则无疑对于尊重现有建筑信息是有好处的。但同时,在尊重产权基础上,也不排除根据不同的发展方向而制定有区别的修缮方法。

3.3 闸老街的肌理保护与建筑整治提升

3.3.1 研究思路

①对沿街内侧公私用房的合理改造。

在整治老街沿街风貌基础上,对于内部公私用房进行合理的改造和整治,包括拆、修、留三大改造方法。对于成片倒塌、建筑质量较差的区域,可采取功能置换、拆除重建、修造开敞空间、开拓交通流线等方法,剔旧迎新;对于有一定残损的公私建筑,在不影响住户安全使用的情况下,加强、引导住户合理改造、美化内部空间,特别是应逐步引导鼓励老街内部空间功能从私人住房到旅游度假、文化活动、酒店综合等多种层面经营转型。在此过程中,逐步引入新的文化要素,提升老街内部空间品味和层次。

②对于沿河区域的重点景观完善。

对于沿河区域,应作重点的景观带加以完善。北闸老街沿河目前景观较为单调,缺乏柘皋作为吴头楚尾地区,特别是和江浙地区有深度交流区域地带应有的丰富、清丽、隽秀的景观风格。在沿河及玉兰桥一线,也缺乏较好的观景点或对景。因此,应以老街公私用房改造为契机,开辟“柘皋河-柘皋镇”的核心景观,将老街改造和河道两侧景观改造完美结合,形成“从桥看河”、“从河看街”、“从街看河”的三大景观层次。

3.3.2 建筑整治分类

综合考虑老街保护及服务设施的完善,对北闸老街核心区域建筑进行分类整治。

①明清建筑——李鸿章当铺(文保单位)。

当铺是我国古代一建筑类型,它至少是肇自东汉,其后兴于明清。这类建筑现已遗存稀少,我省目前仅有亳州南京巷钱庄,烔炀、柘皋、运遭当铺等,建筑史料价值很高。

②明清商业建筑(公房)。

基本保留原有建筑格局,参照江淮风格进行保留整饬,并根据原有建筑特色,采用相适宜的功能业态。

此种建筑类型在北闸老街中数量较多,是北闸老街中较为典型的建筑类型。

修缮方法:主体色调以棕、灰等色系为主,强调稳定、深沉的传统建筑风格。部分区段可采用较亮色调调整。

③建国后宗教建筑——基督教堂。

建筑样式:正立面为19世纪末期折中主义建筑风格。后进建筑样式为中式庭院建筑。

修缮方法:用青砖或白墙整饰立面。强化欧式折中主义建筑立面,增加玫瑰窗、山面垂花、立柱天使等装饰造型,修缮门窗。

④建国后建筑(商业)——新华饭店。

建筑样式:较典型苏式建筑外墙,装饰简洁,富于时代气息。

修缮方法:基本保留原有建筑格局,并根据原有建筑特点,恢复建筑原有风貌。

4 肌理保护与延续的对策及建议

目前环巢湖地区大部分传统村落村庄肌理还可以看得到历史的样貌,但快速的社会经济发展,比如农家乐的兴起,对“美好乡村建设”的片面理解等等,可能会影响村庄的肌理保护及延续。

4.1 保持现有肌理基础上的重新编织

贝聿铭指出,在老城区建造建筑,应尊重原来的组织结构。在规划时应保留原有村落肌理格局。根据村庄原生和现状肌理的对比,在维持现状的基础上,进行修补[4]。

巢湖沿岸传统村落的建筑多为居住用途,村庄中的商业性建筑一般也是由原有居民的住宅发展的。柘皋镇以居民和游客为主线,构建街道生活、旅游接待、生态展示等功能于一体的功能分区。

4.2 重新设计、空间修复下的肌理维护

对原有肌理形式进行编织后,采取保护屋顶原貌的方法,对屋顶空间进行修复,使其既有效维护肌理,又可以适应现代功能与生活的需求。

现状街巷空间较小,为提升街道的生态环境,规划利用街道的拐角空间、暗空间增加绿化。这样可避免居民对这些空间的乱堆乱放,改善整体环境,增加生活品味。

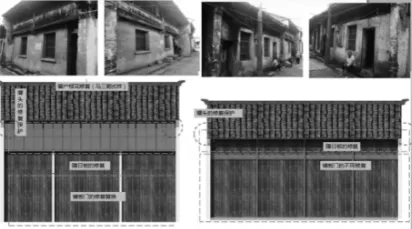

4.3 修旧如旧原则下的竖面肌理修复

相对于村庄整理的文脉肌理来说,竖立面肌理是村庄中相对容易被破坏的部分,但是它又是直接决定村落特色的重要因子。所以村庄修复也需要考虑如何从门窗、构件、墙面的颜色材料等多方面,保留或恢复传统肌理[5]。

柘皋老街明清住宅建筑类型在老街中数量较多,是老街中较为典型的建筑类型。其修缮方法主要体现在色调、材料和门窗三个方面。

色调:主体色调以棕、灰等色系为主。强调稳定、深沉的传统建筑风格。部分区段可采用较亮色调调整。

材料:以青灰砖墙形成主要侧立面,部分砖墙内侧刷白色。

门窗:建筑依据现有功能,做商铺店面修复,清除后期水泥或红砖砌筑墙壁。二层建筑的门窗依原样式恢复。底层建筑依据现有功能,做商铺店面修复,或立面木质整饰处理,清除后期水泥或红砖砌筑墙壁。

4.4 尊重传承前提下的肌理延续

在满足开发、尊重当地文化的前提下,村落的肌理延续会带来一些适当开发,这也会给传统村庄带来新的活力。适当的开发设计,能反映村庄的历史、文化、生活印记,延续村庄肌理。

4.4.1 适应现代的理想肌理模式选择

理想肌理模式是在延续传统肌理的形式上能适应现代化功能和生活要求。新开发的建筑在功能和形式上都会与从前有所不同,尺度大小也发生变化,照搬原样会显生硬。建议将肌理形式建立在原有肌理的基础上,在方向、大小、变化强度几个变量上加以适度处理[6]。

4.4.2 建筑的组织与形式

建筑作为肌理的基本构成,在肌理延续上有重要作用。规划可以融入当地文化,体现在建筑构成要素中。运用当地传统建材,融入现代材料,也可以在更新的前提下传达出传统韵味。对色彩的把握应该在色调统一的基础上辅以其他颜色,把握色彩比例关系。

4.4.3 建筑高度的合理控制

传统村庄建筑的体量和高度基本保持在一个标准内,村庄细密的空间肌理源于基本单元尺度的相近,在建筑高度和空间起伏的变化上也表现出了均匀的特点。所以应该合理控制新建建筑的高度和建筑层数,尽量与传统建筑保持一致,在延续传统的同时保证了尺度的适宜。

5 结论

5.1 结论

柘皋镇北闸老街作为环巢湖传统村落名单的村落,在一定程度上代表了安徽江淮流域现阶段传统村落面临的困境。此次研究对象北闸老街从历史文化、形态肌理演变等方面进行了解读。从中发现北闸老街现存在的空间肌理断裂,传统风貌与现代风貌杂糅、外部空间无序等问题。但是这些方面归根结底是如何协调保护与发展的矛盾,传统生活方式与现代生活方式碰撞的矛盾,这些问题也是现阶段诸多传统村落在发展进程中较为普遍的问题。

5.2 有待继续深入研究解决的问题

①在传统村落更新过程中,不能仅仅考虑某些方面或者局部的风貌保护与传承,要综合考虑区域、时间及建筑本体这三个层面上的整体性,对传统村落进行保护与传承才是合理的。

②调整产业结构,完善其内在造血机制,让村民在旅游发展中真正成为村庄的主体,强调社区参与,发挥其主体作用。

③乡土文化的挖掘与演绎;自然资源架构与利用;因地制宜的更新与建设。