何多苓 孤独的技巧

2018-10-23

“他不像一些艺术家那样沉溺于小情小趣,画一些智力低下的画作,又不像一些艺术家那样成为明星,在公共话题的领域如鱼得水。他更乐于抓住绘画的专业属性不放,就如紧紧抓住上帝的衣襟,以便飞往更深远的高空。”

瞬间

何多苓总说自己是个胸无大志的人。

1980年代,他和画家艾轩一起画了一幅油画《邓小平》,卖给了一位美籍华人。对方是当时波音公司驻中国的代表,很崇拜那位小个子的领导人。卖完以后,他们收到了3000块钱的报酬,这在当时是一笔巨款,两个人兴高采烈地分了。分完之后,何多苓心里有点过意不去,“做自己喜欢的事情,还可以卖钱?怎么感觉有点像骗钱?”

那时的他不会想到,30多年后,自己的作品在拍卖行能以上千万的价格成交。但这样的价格让他感到恐怖,“一架飞机那么复杂,它该那么贵。但是一个画怎么会那么贵?”

有一些投资者找他,说可以把他的油画变成股票,通过操作炒高价格。他听不太懂这种操作方式,但本能地有些反感,“把我的画变成股票去骗老百姓,那不行。我不懂经济学,但是我凭直觉,我希望我画的价位不要太高,千万不要是最高的,能够生活就可以了。画画的价值就应该在一个适可而止的范围内,不应该有水分。”

他害怕被推到风口浪尖,站在巅峰会有一种恐惧感,“我还是希望能够像隐士一样,就是待在一边比较好。”

对于不熟悉绘画的普通人,何多苓是一个略显陌生的名字。他以一幅《春风已经苏醒》成名于1980年代初,是中国当代抒情现实主义油画画家的代表。

这幅画是他在四川美术学院研究生班的毕业设计,当时的他厌倦了学院派的画法,受到美国画家怀斯的影响,希望尝试空旷孤寂的画风。画的主体是一个农村小女孩,坐在枯黄的草地上,神情似有希望,又怕失望,她旁边是一只仰头看天的狗和一头直观前方的牛。他用细毛笔一笔一笔勾出了枯黄的草。

他把草图拿给导师看,导师一看:“这什么玩意儿?”当时画画需要有具体的故事,他这幅表意模糊的画不符合当时绘画的潮流。关于那片草地,老师也有不同意见,“你这毛笔画的草,能叫油画吗?”

最终导师连分都没给他打,到现在他都没有毕业证。幸好当时的《美术》杂志力排众议,将这幅作品放到了杂志封面上,引起关注。这幅画被认为从新的美学角度开创了中国油画的新领域,后被中国美术馆收藏。

何多苓的好友、诗人欧阳江河告诉《人物》:“这幅画他想表达的是刚刚改革开放时人们的兴奋感,但他的表达依然是压抑的。在处理一代人的兴奋和狂喜时,他没有使用大场面,还是把他个人忧郁的、内心的东西融入到绘画里,这是他一直以来的创作特质。”

《春风已经苏醒》奠定了何多苓之后作品的基调,唯美、忧郁、神秘主义,以及不确定性。 南京美术学院教授李小山说:“他的作品散发着一种若有若无的忧郁气息,这种气息以倔强的方式体现出来,仿佛一支风中劲草,那是生而有之的禀赋:命运终究是无奈的,爱终究是令人窒息的,美终究是转瞬即逝的。

何多苓说自己有一种美学上的悲观,“在人生中,我更多地看到了一种不确定的、敏感的,或者脆弱的东西,希望把它表现出来。”

画模特之前,他会拍各种姿势的照片。他不喜欢正襟危坐、摆拍的那种,偏爱两个动作之间的模糊过渡,“失去平衡的、不确定的、没有道理的、你通常认为不美的那个阶段。”他觉得那个状态更接近人的本质,“正襟危坐并不本质,一个人下意识的时候才本质。它不是刻意的,我想抓住这些东西。”

他曾画过一幅女孩扭头看的照片,女孩脸部表情茫然而复杂,那来自于一张抓拍,“我也不知道为什么这样,她画出来的情绪非常复杂,我就是抓这些瞬间。”

他描画出的瞬间让人感觉不安,“ 你感觉整个画面是瞬间即逝的,会过去,会变成另外一个东西,或者是它特别脆弱,它一下就被破坏了。”

顽固

1988年,40岁的何多苓创作了女诗人翟永明的肖像画《小翟》,那是一幅他迄今想来最能代表自己的作品,技法和表达都达到了极致。在一个空旷的房子里,女诗人长发扎起来,穿着牛仔,坐在地板上,月光从背后照进来,神态寂寞。欧阳江河回忆,这幅画拿去日本横滨参展,被画家张晓刚看见了,他对欧阳江河说:“看了这幅画看得都傻了,如果何多苓沿着这个路子画下去,其他中国画家沒什么可画的。”

然而,这个初登画坛便让人刮目相看、被寄予厚望的人,在之后的10年里却沉寂了。

20世纪90年代,西方当代艺术传入中国。以装置艺术为代表,那是一种更关心社会议题、更加玩世不恭的艺术表现形式,强调更多地运用新的科技、新的语言和新的观看方式。这种先锋艺术让何多苓这样坚持传统绘画技法的画家显得有些过时。

“在这样一种情况下,何多苓就从绘画最中心的人物就有点被边缘化了。”欧阳江河说。

一些画家在这波浪潮里迅速成名,成为市场追捧的对象。 “他比他们都画得好,这是毫无疑问的,但是那个时候画得好本身就已经成了一个问题。”欧阳江河说。

人们开始遗忘何多苓,很多人说何多苓“完蛋了”,“到此为止了”。他没有想那么多,主动也被动地,他成了那个时代的旁观者,“我一直没打算进入主流,这又说明我胸无大志,我就待在一边看着,画我自己的画。”

他今年9月在香港举办的画展,被主办者命名为“顽固的艺术”。他猜测主办方用“顽固”这个词,是因为“现在这么画画的人不多了,平面绘画是一种很传统和过时的一种东西,但是我还是一直坚持这么画。”

“何多苓保护了自己的天性,他始终是清醒的,以一种个人化的方式,以一己之力对抗整个有点泡沫化的、不正常的、疯狂的那样一个时代。”欧阳江河说。

何多苓自己没有拔高,在他看来这种选择跟英雄主义无关:画画是自己的事情,跟别人没有太大关系。“我画画自得其乐,周围关不关注我,真觉得不太重要。”

所有的快乐来自于技巧。“在作画时刷的那一瞬间,所有要表现的对象、思想都统统消失了,只有技巧本身的存在,技巧本身就成了思想……这中间有非常大的乐趣,你从中可以体会到人的手指能够灵巧、复杂到何种程度。”

他沉浸于这种孤独的技巧,不喜欢艺术的热闹,除了采访以外,他很少跟人谈及艺术。“我的热闹永远都是有限的,因为我不会成为中心,我不会成为一个旋涡的中心的人物,或者一个顶尖的人物,我不愿意这样子。”

1980年代,他画的连环画《雪雁》得了全国美展的银奖,很多人替他遗憾没有拿金奖,但他觉得挺好,“不要得一等奖,一等奖就很主流,二等奖是支流,只看技术,所以对我来说,二等奖是最高奖。”

一次在西安做画展,有和当地学生交流的环节。有一个学美术的博士站起来说:“何老师我觉得是个优秀的画家,但不是一个重要的画家,重要的画家的画应该是让人看了内心要流血,这个才是最重要的。”

何多苓没有反驳,他默认了对方的观点,“我觉得我也不是一个重要的画家,重要的另有其人。我并不想成为一个重要的画家。重不重要这个事儿本身不重要,而且我不愿意太受到关注,太受到关注,我觉得很麻烦。”

这种与时代的疏离在他的作品里得到了贯彻。他的画里很少有宏大叙事,入画的总是女性、儿童、婴儿,没有笑容,神态寂寥,与周围的环境有着强烈的疏離感。李小山评价他:“他不像一些艺术家那样沉溺于小情小趣,画一些智力低下的画作,又不像一些艺术家那样成为明星,在公共话题的领域如鱼得水。他更乐于抓住绘画的专业属性不放,就如紧紧抓住上帝的衣襟,以便飞往更深远的高空。”

画画太无力了

何多苓第一次接触绘画,是在7岁。妈妈让他画一辆小汽车,他在纸上描描画画,最后画出来的小车竟然带有透视。这幅画发表在少儿杂志上,作为奖品,他收到了一盒彩色铅笔。

决定他终生绘画审美取向的,是上山下乡时期。1969年,21岁的他被下放到云南大凉山,驻扎在一个被山峦密密包围的盆地,山中有大江奔涌。 在别的知青难以忍受当地的贫苦,想尽办法离开时,他却觉得“这里风景太好了”,在这儿一辈子当个农民也没什么不好。“我这人天生就是没有什么目的,随波逐流,就是有点胸无大志,就不管它了,在那儿看看书、画点画什么的。”

在其他人每天想着怎么填饱肚子的时候,他经常摘一书包梨子,跑到山上,躺在草地上,天高云淡,边咬梨子,边听松涛的声音。《春风已经苏醒》里的那片草地就是他躺过无数次的枯草地。他说:“在那些无所事事、随波逐流的岁月中,我的生命已被不知不觉地织入了那一片草地。”

他看到山洞就往里钻,有几次遇到了狼,对方没有攻击他,彼此相安无事,“我一点也不怕,我觉得自己和它们是一体的,就是一种野生动物,那会儿不是城市的人,就是山野里的人。”

大凉山是彝族聚居区,当地的彝族人常常裹着披肩在山上一坐就是一天,入定般地望着山下,何多苓不知道他们在想什么,只是觉得那个场面很动人,山和人之间仿佛有一种不可捉摸的神秘关系,他把那个画面画了下来。

很多年之后,他庆幸地说,可能因为自己天生会用审美的眼光看这个世界,所以忽略了现实的苦难,这种天分帮他熬过了那段苦难岁月。

他甚至觉得,山里的时光是这辈子最美好的时候,那段让无数人不堪回首的岁月成就了他,影响了他之后几乎全部的审美,早期作品里的苍凉寂寥都可以在大凉山寻到根源。谈到这个的时候,何多苓有点不好意思,觉得这种想法有点自私,在那样一个流离的时代,别人在失去,而他得到了太多,“人的机遇不一样吧,我熬出来了,还从中得出了一些东西,这个东西在别的地方得不到的。所以说我现在成为我、我的成熟,跟那几年有本质的关系。”

那些年里,他习惯了孤身一人身处莽莽大山的孤寂,导致此后画画时总是内向的,和外界保持一种疏离,“我对绘画有一些非常偏执和固执的见解。我关心社会生活,也关心政治,但这些永远不会出现在我的绘画中。我的作品完全是游离于这些因素之外的。”

然而,这种疏离有时无法做到,时代的大事件会以一种突如其来的形式降临,让人无法回避。

2008年5月12日,汶川大地震,举国大恸。何多苓是成都人,他第一时间从上海赶回四川,参加救援。他开着车进入像战场一样的震区,看到了至今都不忍回首的场面,“任何感官你都受不了,视觉上、嗅觉上,绝对受不了,很多人在废墟上痛哭。”

他在震区到处跑,运物资、发东西,还发过卫生巾。救援结束后,他有两个月拿不了画笔,是迄今为止离开绘画最长的时间。生平第一次,他觉得画画这件事无关紧要,而且有点可笑,就像奥斯维辛之后没有诗,在巨大的灾难面前,画画太无力了。

他从剧痛中缓过来用了很久,身为四川人,觉得自己还是应该做些事情,为这段历史留下些什么。他只有一支画笔。

有的画家具象地记录了这场灾难,但何多苓说,自己绝不会去画震区的场面。他没有选择成为那种“让人看了内心流血”的画家,还是选取了间接的、疏离的表达方式,“生活太苦难,不能入我的画。我的世界应该更好一点,让人能够在里面休息一下的世界。”

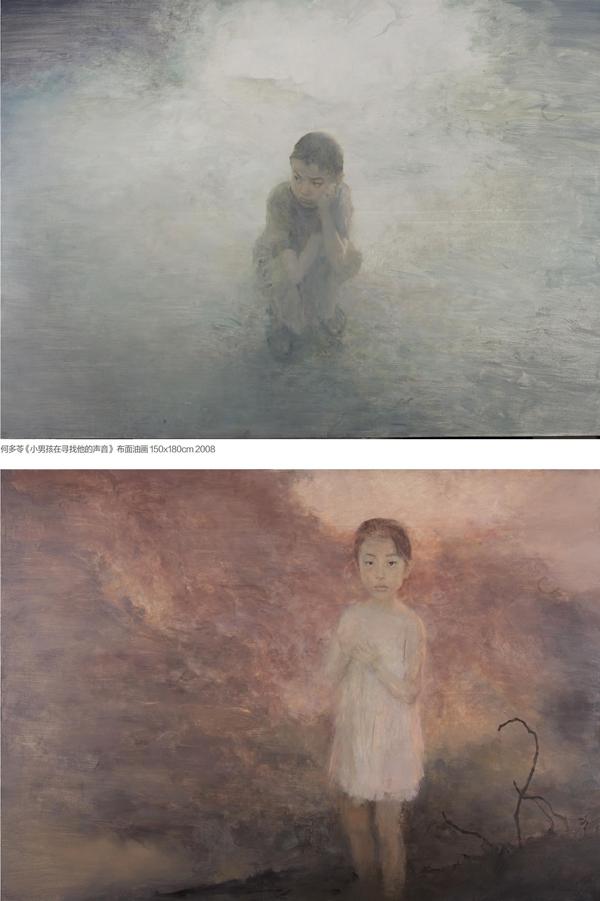

他一共画了三幅画,第一幅是《小男孩在寻找他的声音》,那是他拍到的一个小男孩,蹲在帐篷旁边,脸上有挥之不去的恐慌,“你很难在一个小男孩脸上看到那种表情,那是一个经过灾难幸存下来的人应该有的表情。”小男孩的背后是一片混沌,雾气蒙蒙,比废墟还要空茫。

第二幅是一个小女孩,手里拿着一瓶救援者给的水,没有喝,表情茫然而无措,何多苓用了叶芝的一句诗为这幅画命名,《这个世界哭声太多,你不懂》。

第三幅是一个更小的女孩,在混沌的背景前空洞地望着观赏这幅画的人,名字来自于马勒的诗,《当风雨飘摇之时,我们不应该让孩子出门去》。

这三幅画悲伤而柔软,带着何多苓画作里不常见的治愈气质。在西安的画展上,他没有反驳那位博士生对其不能“让人看了内心要流血”的批评,但有另外一位学生站起来说,我很喜欢何老师的画,看了让人心中宁静。他笑了一下,没有多说什么。

灰

何多苓今年已经70岁了,很多事情都看得很淡,年少时需要感官刺激来支撑绘画,现在也不需要了,“我现在是非常虚无。各种刺激因素对我而言,早就不存在,画画已经成了我的习惯。再说,不画又能干什么呢?”

很多人说,何多苓近年的画越来越灰、越来越薄,正在走向某种虚无。他最新创作的俄罗斯系列用了大面积的灰暗色调,以《阿赫玛托娃》为最,创作这幅画时,他一直沉浸在灰暗的色调里,一度觉得自己抑郁了,只好停了几天。

于他而言,现在画画不需要投入,就像一名最熟练的运动员,已经变成了一种肌肉记忆,可以一边聊天一边作画,“不用太动脑子的”。

他进入了一种更职业的状态,缓解了年轻时的强迫症。以前想到画纸上有一个点画得不理想,必须跑回去再动一下才心安。现在离开画室的时候,他习惯站在电灯的开关旁边,看到最满意的时候“啪”地关灯,回家就不再想这幅画。

他变得越来越平静,对人对事都很少再有道德评价,学生说他境界高,他说:“你们不要学这个。假如一个人年轻就这么虚无的话,那就完蛋了,年轻应该很激动,很有血性,千万不要像我。”

但他不羡慕那些年轻的軀体,也不怀念年轻的自己,现在的自己更加自由,绝不会再像年轻时那样画画。年轻时每一笔都要精细描画,现在笔触更加恣意挥洒,让颜色在画纸上流淌,那更符合他自由的本性,“进入这个年龄段,就有一些最本质的东西开始出现了。”

题材的选择也变得更加自由,以前风景画中要有地平线,必须用地平线来体现一种诗意,体现一种极端空旷、极端苍茫的感觉。现在一片小树林也可以画,乱七八糟的草丛也可以画,“非常随意地画它们”。

正如李小山所说:“何多苓的作品是真实的,因为他不允许自己说谎。有时候,对公众说谎很容易被揭穿,而对自己说谎往往被掩盖了,他一路走来,几乎越来越沉入自我,越来越自言自语。”

在香港中环的一座大厦里,天色暗下来,头发灰白的何多苓望着窗外的水泥森林,说:“香港人生下来就是这个样子,他面对的就是高楼大厦,就是这么一种生活,我们经历了太多天翻地覆的变化。”

“我们这代人遇到的可能是最多的东西,最好和最坏的时代都被我们遇上了。父母那一辈是参加者,是受害者,我们这个年龄正好做旁观者,你不是对象,你可以旁观,可以得出自己的结论,这个也挺好。我从小到大,都是一个旁观者。”

旁观了时代的数个巨浪,他不可避免要走向衰老。

“就绘画而言,我觉得何多苓的价值是一定要在尘埃落定之后,过眼云烟之后,才会体现出来。你不能以三年五年的短时段来看,在某个三年五年里面,它是很边缘的,但是它经得起长时段的消解,经得起时间的洗涤和淘汰。”欧阳江河说。

肉体和精神俱灭之后,何多苓想着,自己这些画会留下来的,“我始终要让一幅画成为一幅画。当过去若干年后,当所有其他因素消逝的时候,它还存在,是作为一幅画的价值存在。”