畜牧污染:城镇化之殇?

——来自宏观层面的证据

2018-10-23姚文捷

姚文捷

一、引言

2007年以来,随着政策支持力度的明显加大,畜牧业作为中国农业经济的支柱产业,再次进入了迅猛发展时期。截至2016年,全国(除台湾、香港和澳门,下同)畜牧业产值从16124.9亿元增加到31703.2亿元,年均增长10.73%。可是,由于一直以来资金、技术和管理等要素的缺位,加上环境保护意识长期淡薄,畜牧污染日益严重。《中国统计年鉴(2017)》显示,2016年全国牛、羊年末存栏量分别为10667.9万头和31112万头,生猪年末存栏量与年内出栏量分别为43503.7万头和68502万头。据此测算,2016年全国粪尿猪粪当量产生总量为180641.7万吨,是同年工业固体废物产生总量(309210万吨)的58.42%。畜牧业已成为国内仅次于钢铁、煤炭的第三大污染行业,而以粪尿为主的牲畜废弃物则是最大的污染源。与工业点源污染不同,对农业面源污染特别是畜牧污染而言,污染源的高度分散性和隐蔽性、污染排放的随机性和异质性使环境责任主体与分担难以得到界定,加之过程监控的困难和末端治理的滞后,一般认为源头控制是最佳的解决途径。正因为如此,许多研究从微观主体行为的角度探讨了畜牧污染控制的影响因素,主要从针对农户采纳牲畜废弃物无害化处理技术(Kim J. et al.,2010;张晖,2012;张跃华、邬小撑,2012;乔娟、刘增金,2015;潘丹、孔凡斌,2015;张玉梅,2015;乔娟、舒畅,2017)和资源化利用技术(彭新宇,2007;张晖,2012;仇焕广等,2012;虞祎等,2012;朱宁,2014;姚文捷,2017)两方面展开阐述。这无异于说明了一个事实,即畜牧污染程度受到农户行为的直接作用。由于较高的环境保护投入难以经由市场机制获得应有的回报,作为牲畜废弃物最直接的处置者(姚文捷,2016),理性的农户在畜牧生产过程中通常只会关注个体收益,从而忽视对污染的控制(杨惠芳,2013)。

畜牧污染控制滞后于生产的集约化演进是导致环境危机的根源。虽然近年来随着中国强农惠农政策的实施,畜牧业的规模化、标准化、产业化和区域化步伐逐渐加快,但引起这一转型优化的重要因素无疑是城镇化的快速推进。因而从宏观层面看,畜牧污染不可避免地系缘城镇化。许多研究已表明,城镇化是存在环境效应的。多数学者清楚地认识到,城镇化会造成一定程度的环境污染(李姝,2011;邓晓兰等,2017),这主要是经由工业经济拉动(Low B.S. et al.,1993)、能源需求增加(Cole M. A. et al.,2004;何晓萍等,2009)、消费习惯改变(王会等,2011;杜雯翠等,2013)、耕地数量减少(姚文捷,2015)等方面引致的。少数学者也发现,城镇化对环境污染有某种弱化作用,可以经由公交需求增加(Liddle B.,2004)、清洁技术扩散(张腾飞等,2016)、人口就业导向(梁伟等,2017)等方面引致。特别是一些学者通过环境库兹涅茨假说式的验证提出,城镇化与环境污染之间存在非线性关系(杜雯翠、冯科,2013;李水平、张丹,2014;吴玥弢、仲伟周,2015;张乐勤,2016;Shahbaz M.et al.,2016),但由于选取的变量、使用的数据与拟合的方法有一定程度的差异,他们得到的结论并不一致。实际上,与经济产值或收入的直接影响不同,城镇化本身不能作为一种内生变量纳入环境库兹涅茨假说式的检验,它对环境污染的作用是经由空间集聚效应引起一系列的经济结构发生变化而间接实现的。因此,本文利用2007—2016年的中国省际面板数据,通过环境库兹涅茨假说式的检验方法确认畜牧业产值与畜牧污染排放量二者之间的关系,在此基础上深入考察城镇化率对畜牧污染排放量的影响,旨在验证这一特定的环境效应,以期在微观主体行为的解释之外,弥补宏观环境变化解释的缺憾。

二、模型构建与数据处理

(一)模型构建

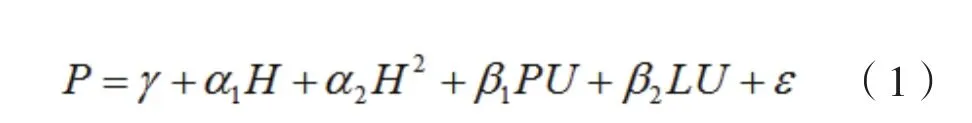

在基于环境库兹涅茨假说的实证研究中,以经济指标为自变量的环境指标函数通常为二次多项式,而且单个经济指标并不是引起相应环境指标变化的唯一决定因素。许多学者如韩玉军、陆旸(2009)、许广月、宋德勇(2010)在以某个经济指标作为主要变量的基础上添加其他一些重要的附加变量,来考察对环境库兹涅茨曲线产生影响的若干外生因素。正是鉴于此,设立计量模型为:

(1)式中,P与H分别为畜牧污染排放量(万吨)和畜牧业产值(亿元),PU与LU分别为人口城镇化率(%)和土地城镇化率(%),γ为常数项,α1、α2、β1、β2为相应的系数,ε为随机扰动项。

(二)数据处理

考虑到中国畜牧业产值在2006—2011年增长较快,2012年后增长趋缓,可能对畜牧污染排放量产生较大的影响,本文从《中国统计年鉴》中选取2007-2016年中国31个省域10年的面板数据进行分析。数据处理涉及对被解释变量、解释变量和控制变量的衡量。

1.被解释变量:畜牧污染排放量(P)

即包括牛、羊、生猪3大畜种在内的粪尿猪粪当量年产生总量。牛、羊因饲养周期较长,采用年末存栏量(万头)来计算粪尿猪粪当量年产生量,方法为:年末存栏量×粪尿年排泄系数×猪粪当量换算系数;生猪的饲养周期约为180天,采用年末存栏量(万头)与年内出栏量(万头)之和来计算粪尿猪粪当量年产生量,方法为:(年末存栏量+年内出栏量)×粪尿年排泄系数×(180/365)×猪粪当量换算系数。3大畜种的粪尿年排泄系数取自国家环保总局推荐的畜禽养殖粪尿及其各类污染物年排泄系数(杨朝飞,2002),猪粪当量换算系数取自以含氮量为标准的各类畜禽粪尿猪粪当量换算系数(沈根祥等,1994)。

2.解释变量:城镇化率

包括人口城镇化率(PU)和土地城镇化率(LU)。人口城镇化率由城镇人口(万人)占总人口(万人)的比重表示,人口城镇化泡沫的测度公式(昝国江,2013)为:

(2)式中,BPU为人口城镇化泡沫指数,t为报告期,t-1为基期。BPU增长越快,过度人口城镇化现象就越严重。

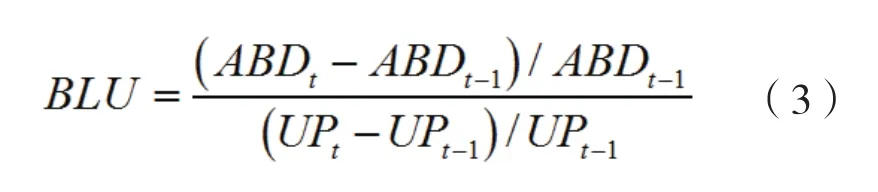

土地城镇化率由建成区面积(平方公里)占总面积(平方公里)的比重表示,借鉴王家庭、张俊韬(2010)提出的城镇蔓延指数,土地城镇化泡沫的测度公式为

(3)式中,BLU为土地城镇化泡沫指数,ABD与UP分别为建成区面积和城镇人口,t为报告期,t-1为基期。当SI>1时,建成区面积增长速度大于城镇人口增长速度,存在过度土地城镇化现象;当SI≤1时,建成区面积增长速度小于城镇人口增长速度,不存在过度土地城镇化现象。

3.控制变量:畜牧业产值(H)

对解释变量“城镇化率”的考察是建立在畜牧业产值与畜牧污染排放量之间可能存在的一次或二次函数关系之上的,因而控制变量的选择可以是畜牧业产值的一次项或二次项。

三、实证分析

(一)主要变量的耦合特征

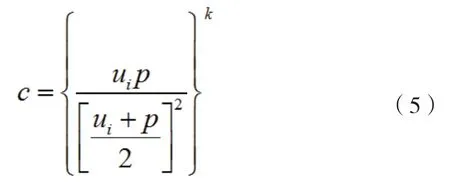

本文借鉴关伟、许淑婷(2015)的做法构建耦合协调指数对城镇化率与畜牧污染排放量二者之间的耦合关系进行甄别。其中,各省域的人口城镇化率、土地城镇化率和畜牧污染排放量均取2007—2016年10年的平均值,并采用min-max标准化方法对其进行无量纲化处理。耦合协调指数的计算公式为:

其中,

(4)(5)式中,v为城镇化率与畜牧污染排放量二者之间的耦合协调指数,c为相应的以变异系数为基础计算的耦合度;ui(i=1,2)与p分别为城镇化率和畜牧污染排放量的无量纲化值,且u1与u2分别为人口城镇化率和土地城镇化率的无量纲化值;k为区别系数,取值范围为[2, 5]。为加强区分度,设定k=4。使用中值分段法对耦合协调指数设立归类标准,并对中国31个省域的耦合协调指数计算结果进行归类。

表1:中国31个省域城镇化率与畜牧污染排放量耦合协调指数归类标准及结果

表1的归类结果显示:人口城镇化率与畜牧污染排放量之间,处于高度和中度耦合协调的省域共有21个(67.74%),处于低度耦合协调的省域有10个(32.26%);土地城镇化率与畜牧污染排放量之间,处于中度和低度耦合协调的省域分别有2个(6.45%)与29个(93.55%)。这说明人口城镇化率与畜牧污染排放量之间关联较强,而土地城镇化率与畜牧污染排放量之间关联极弱。至于人口城镇化率、土地城镇化率二者是否均对畜牧污染排放量有显著作用,则要通过面板数据计量模型的回归分析来进一步证实。

(二)总体样本的回归分析

本文使用混合OLS、固定效应和随机效应3种方法分别进行回归,估计结果(表2)显示:畜牧业产值在3个回归中都对畜牧污染排放量有正向的显著影响,与混合OLS回归不同的是,其二次项的符号在固定效应回归和随机效应回归中都为负;人口城镇化率在混合OLS回归和固定效应回归中对畜牧污染排放量分别存在着负向与正向的显著影响,在随机效应回归中的作用却不显著;土地城镇化率在3个回归中都对畜牧污染排放量无显著影响。先经LSDV检验,其中绝大多数个体虚拟变量在5%的水平上都很显著,即存在个体效应,不应使用混合OLS回归;后经豪斯曼检验在5%的水平上显著,即拒绝随机效应回归,采用固定效应回归的估计结果。

表2的固定效应回归估计结果表明,在人口城镇化率既定的条件下,畜牧业产值与畜牧污染排放量之间存在着显著的二次函数关系,且形成了环境库兹涅茨假说式的倒U型曲线,拐点处的畜牧业产值为1819.33亿元,常数项为畜牧污染排放量的历年积累存量;在畜牧业产值既定的条件下,人口城镇化率与畜牧污染排放量之间存在着显著的正相关线性关系,即人口城镇化率每上升1个百分点,就会使畜牧污染排放量增加21.55万吨,但土地城镇化率对畜牧污染排放量却无显著作用。可见,畜牧业产值与畜牧污染排放量之间存在的倒U型曲线关系,本质上是生产的环境负外部性效应,以及对其实施纠正措施的演化轨迹。这一结论支持了姚文捷(2015)在市域层面利用时序数据得出的研究结果。10年间,由于在中国畜牧业产值中生猪养殖业产值占比均在50%左右,因此畜牧污染排放量随畜牧业产值的增加而下降,很可能是2012年后全国各地在生猪养殖业陆续兴起的“禁限养”“调结构”所引致的。生猪减产在导致畜牧业产值增长趋缓的同时,也使畜牧污染排放量得到了有效的控制。然而,人口城镇化率的上升对畜牧污染排放量的增加具有外生性的作用,引发整个倒U型曲线向上平移,造成污染控制在一定程度上失效。事实上,10年间绝大多数省域的人口城镇化泡沫指数在绝大多数年份都小于0.05,增长也很稳定,过度人口城镇化现象总体上几乎不存在,但畜牧污染排放量增加却因人口城镇化率上升而受到很大影响。原因在于,随着农村人口向城镇不断集聚,畜产品供给结构发生了变化,来自城镇的需求持续扩大,使得原本分散化的畜牧生产逐渐朝着集约化方向演进。自给式的分散生产容易对牲畜废弃物进行消纳处理并实现自足式的资源化利用;而在商品化的集约生产下,牲畜废弃物处理方式并没有得到跟进式的改观,污染集聚加剧环境恶化,难以逆转。此外,土地城镇化主要是通过蚕食牲畜废弃物的消纳环境来对畜牧污染排放量发生作用的,但本文中畜牧污染排放量是用粪尿猪粪当量年产生总量表示的,出于消纳环境的复杂性,没有以粪尿猪粪当量年环境负荷量来衡量。因此,尽管10年间绝大多数省域的土地城镇化泡沫指数在多数年份都大于1,但由于存在建成区“摊大饼”式扩张、土地低密度无序蔓延的现象,土地城镇化率作用不显著仍然是合理的。

表2:全国层面的回归估计结果

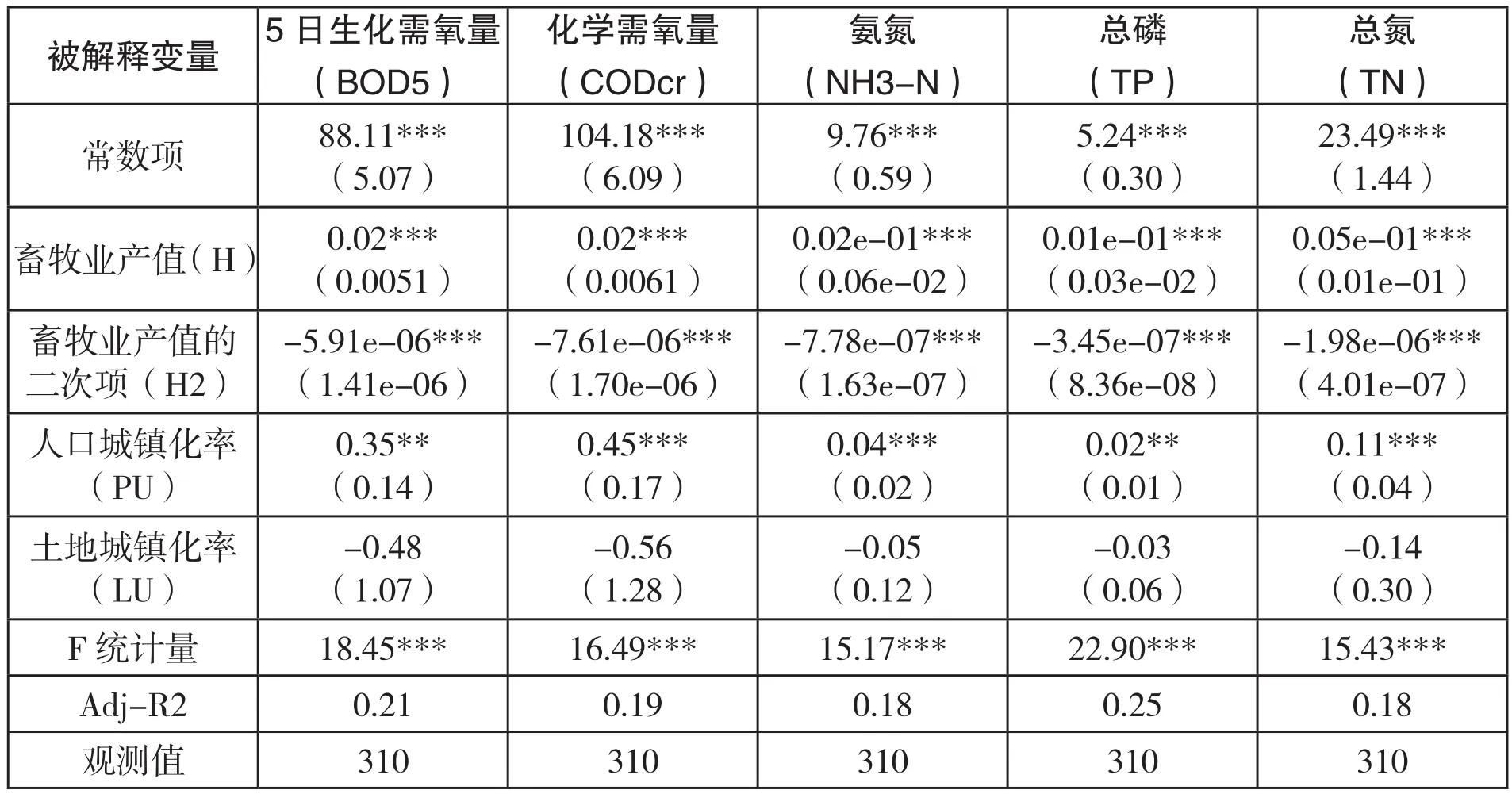

(三)稳健性检验

为检验城镇化率对畜牧污染排放量影响的稳健性,本文使用包括牛、羊、生猪3大畜种在内的5类污染物各自的年产生总量分别对因变量“粪尿猪粪当量年产生总量”进行替换并逐一回归。其中,牛、羊的各类污染物年产生量计算方法为:年末存栏量×污染物年排泄系数;生猪的各类污染物年产生量计算方法为:(年末存栏量+年内出栏量)×污染物年排泄系数×(180/365)。5类污染物为5日生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(CODcr)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、总氮(TN)。经检验,采用固定效应回归的估计结果。表3显示,每项结果中各个自变量系数的符号和显著性与之前的实证结果均保持一致,这说明城镇化率对畜牧污染排放量影响的结论是稳健的。

表3:稳健性检验的固定效应回归估计结果

(四)分区样本的回归分析

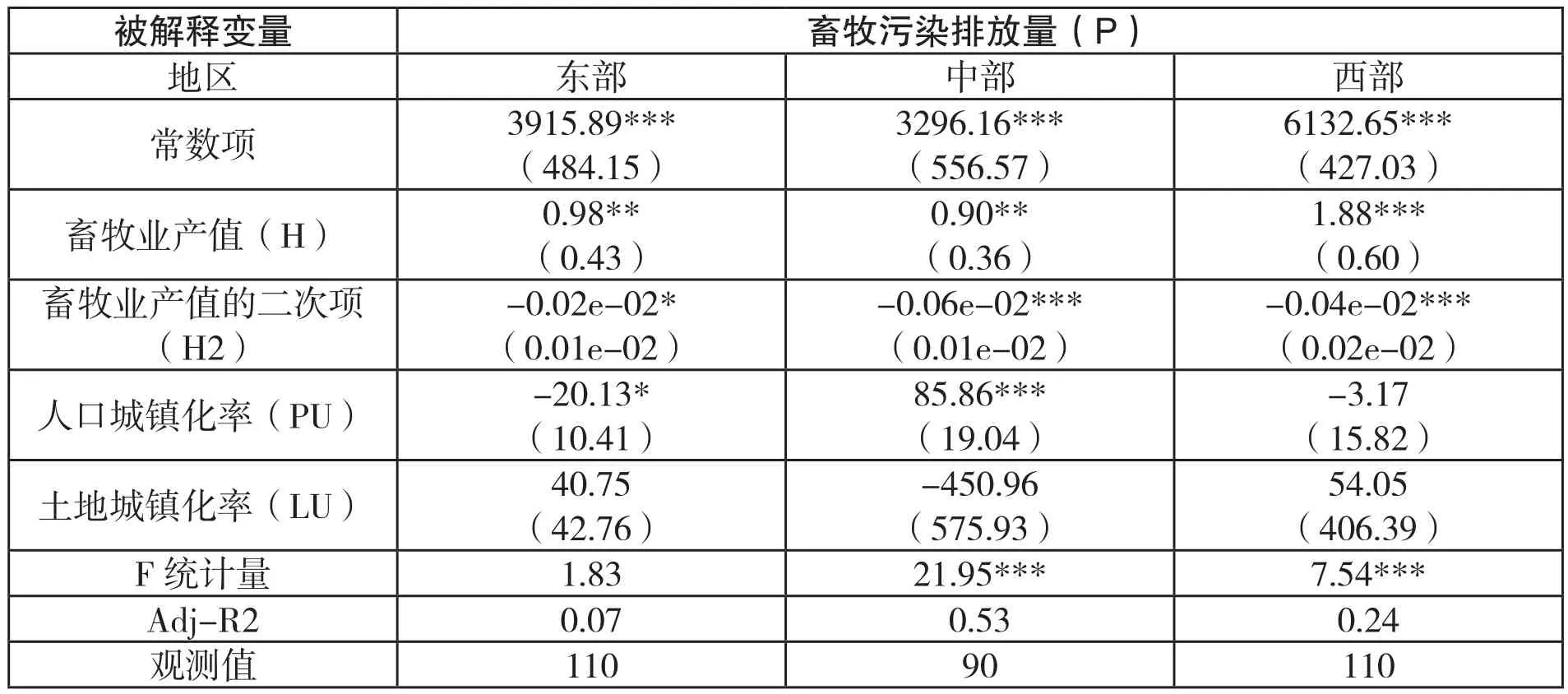

本文从经济区域和主导产区两个层面进一步考察城镇化率对畜牧污染排放量影响的地区差异。在经济区域层面按照通常的规划方法把31个省域划分为东、中、西3个样本组。其中,东部地区包含11个省域(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南),中部地区包含9个省域(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南),西部地区包含11个省域(广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)。在主导产区层面先根据每一畜种的十大主产省域划分为牛、羊、生猪3个样本组。由于牛、羊均属草食系牧养畜种,只有生猪是杂食性圈养畜种,再将牛、羊合并为一个样本组,与生猪共计2个样本组。其中,主要养牛和养羊地区包含14个省域(内蒙古、甘肃、青海、河南、四川、云南、黑龙江、西藏、贵州、湖南、山东、宁夏、新疆、河北),主要养猪地区包含10个省域(山东、广东、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南、河北)。经检验,两个层面的样本组均选择固定效应回归进行分析。

表4的估计结果显示,东部地区回归方程的F检验不显著,因变量与自变量之间应不存在线性关系。但使用5类污染物各自的年产生总量为因变量并逐一回归后发现,除总氮外,每个回归方程的F检验均在5%的水平上显著,且其中各个自变量系数的符号和显著性也与原来的回归方程保持基本一致(在以总磷年产生总量为因变量的回归方程中,畜牧业产值的二次项系数不显著)。故仍可判断,在既定的环境库兹涅茨假说式倒U型曲线之上,土地城镇化率对畜牧污染排放量依旧没有显著影响;人口城镇化率对畜牧污染排放量在东部地区和中部地区分别具有负向与正向的显著影响,而在西部地区却无显著影响。鉴于东、中、西3大地区的人口城镇化率存在高、中、低的梯度特征,可以发现:较低的城镇人口集聚水平不足以改变畜产品供给结构并拉动需求,生产没有出现集约化,因而不会对畜牧污染程度产生明显的作用;随着城镇人口集聚水平的上升,畜产品供给结构发生变化并引起需求扩大,生产的集约强化使畜牧污染程度不断提高;但是较高的城镇人口集聚水平导致畜牧生产过度扩张,即在高价格预期的惯性作用下畜产品供给远大于需求,而产能过剩引起价格暴跌,造成多数养殖户减产、停产甚或转产,生产的集约弱化使畜牧污染程度得以降低。

表4:经济区域层面的固定效应回归估计结果

表5的估计结果显示,在既定的环境库兹涅茨假说式倒U型曲线之上,土地城镇化率对畜牧污染排放量依旧没有显著影响;人口城镇化率对畜牧污染排放量在主要养猪地区具有正向的显著影响,而在主要养牛和养羊地区却无显著影响。这是因为,在畜产品需求结构中,猪肉占比很大,牛、羊肉占比很小。随着城镇人口集聚水平的上升,猪肉需求对相应供给结构的变化很敏感,生产的集约强化使以生猪为主导的畜牧污染程度不断提高;而牛、羊肉需求对相应供给结构的变化并不敏感,生产没有出现集约化,使以牛、羊为主导的畜牧污染程度较为稳定。

表5:主导产区层面的固定效应回归估计结果

四、结论与启示

本文利用2007—2016年的中国省际面板数据,基于畜牧业产值与畜牧污染排放量二者之间的关系,考察城镇化率对畜牧污染排放量的影响。研究发现,在畜牧业产值与畜牧污染排放量之间既定的环境库兹涅茨假说式的倒U型曲线关系之上,人口城镇化率而非土地城镇化率的上升对畜牧污染排放量的增加具有外生性的作用。这是经由生产的集约强化来实现的,即随着农村人口向城镇不断集聚,畜产品供给结构发生了变化,来自城镇的需求持续扩大,使得原本分散化的畜牧生产逐渐朝着集约化方向演进,但牲畜废弃物处理方式并没有得到跟进式的改观,污染集聚加剧环境恶化。尽管如此,过低的城镇人口集聚水平并不会使生产出现集约化,过高的城镇人口集聚水平反而会导致生产的集约弱化。而且,畜产品需求对相应供给结构变化的敏感性也会牵涉到生产的集约化。

事实上,生产的集约化是畜产品价格机制发生作用的结果。当畜产品的需求大于供给时,市场价格上升,引导生产走向集约强化;而当市场价格持续走高并形成一定的预期,会使畜产品的供给大于需求,进而导致产能过剩,引起价格暴跌,使生产走向集约弱化。从这个角度上说,人口城镇化显然是畜产品价格暴涨暴跌的成因之一。但人口城镇化进程不可逆转,为有效控制畜牧污染,唯有跟进牲畜废弃物处理方式,在使传统的直接还田得到改观的同时,大力推广沼气发酵,并积极探索脱水加工出售的市场化途径。当然,畜牧污染控制不能滞碍畜牧业本身的发展,尤其不能借畜产品价格暴跌之势进行长期的粗放型减产从而威胁粮食安全。以市场机制为基础建立畜产品稳定价格带制度是一种可行的方案,政府可以通过随行就市收购或销售畜产品来调节流通,使市场价格保持在合理区间内,以避免发生剧烈波动。