基于古代医案文献挖掘的调补宗气用药规律

2018-10-23高黎张蓓贾春华

高黎,张蓓,贾春华

(北京中医药大学,北京 100029)

宗气是积于胸中之气,具有重要的生理及病理意义。《灵枢·邪客》曰:“五谷入于胃也,其糟粕、津液、宗气,分为三隧。”食物在人体内经消化吸收后产生的物质可一分为三,其中宗气是精华部分,其功能及循行在文中也有描述。“宗气积于胸中,出于喉咙,以贯心脉而行呼吸焉。”宗气所处的位置是人体的胸中,其生理功能主要是司呼吸、行血脉。当宗气的生理功能受到损害时,其临床上表现主要为气短,动则加重[1],甚则气喘,辨证为宗气不足、大气下陷等证,清代医家张锡纯认为该证的治疗方法主要为调补宗气,典型方剂为升陷汤[2]。除张氏之外,历代医家在调补宗气用药方面也积累了丰富经验,具有一定的研究价值。但是在整理资料过程中,笔者发现少有文献资料对历代医家调补宗气的用药规律进行归纳与总结。因此,本文基于古代医案数据库进行文献挖掘,研究古代医案中调补宗气的用药规律。通过分析核心药物的归经、药性、药味及功效,以期为调补宗气的临床用药提供一些参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源及筛选

本文以古代医案为数据来源,以“宗气”为检索词进行检索。对检索所得的医案与方药按照一定的纳入与排除标准进行筛选与统计分析。

1.2 纳入标准

古代医案中涉及与“宗气”相关的描述,如宗气泄越、宗气不得分布、宗气散矣等;方药为内服药且具有完整的药物组成。

1.3 排除标准

古代医案描述中无法明确辨别为“宗气”受损者;方药为外用剂型;无具体的药物构成者;方名或药物组成重复,仅收录医案年代最早者。

1.4 药物名称规范

参照《中国药典》《中药大辞典》对药物名称进行规范[3]。将药物别名、异名等进行统一处理,如将枣、南枣、红枣等统一规范为“大枣”;将同一植物的不同使用部位进行统一处理,如将橘白、橘红、橘皮、橘络等统一规范为陈皮;将使用不同炮制方法且药味、药性等无较大区别的同一药物进行统一处理,如将炙黄芩、黄芩炭、酒黄芩等统一规范为黄芩;将产于不同地域的同一药物进行统一处理,如将广郁金、川郁金等统一规范为郁金。

2 结果

按照上述纳入与排除标准筛选出26例医案,如《临证指南医·卷六·疟》《张聿青医案·卷八·痰火》《丁甘仁医案·卷三·中风案》《竹亭医案·卷之五》《沈俞医案合钞·时证(俞案)》《徐养恬方案·卷中·虚劳》《王九峰医案(二)·上卷·痰饮》《续名医类案·卷十·郁症》等医案,共计96味中药,药物使用频次合计274次,药物平均使用率为2.85药次。

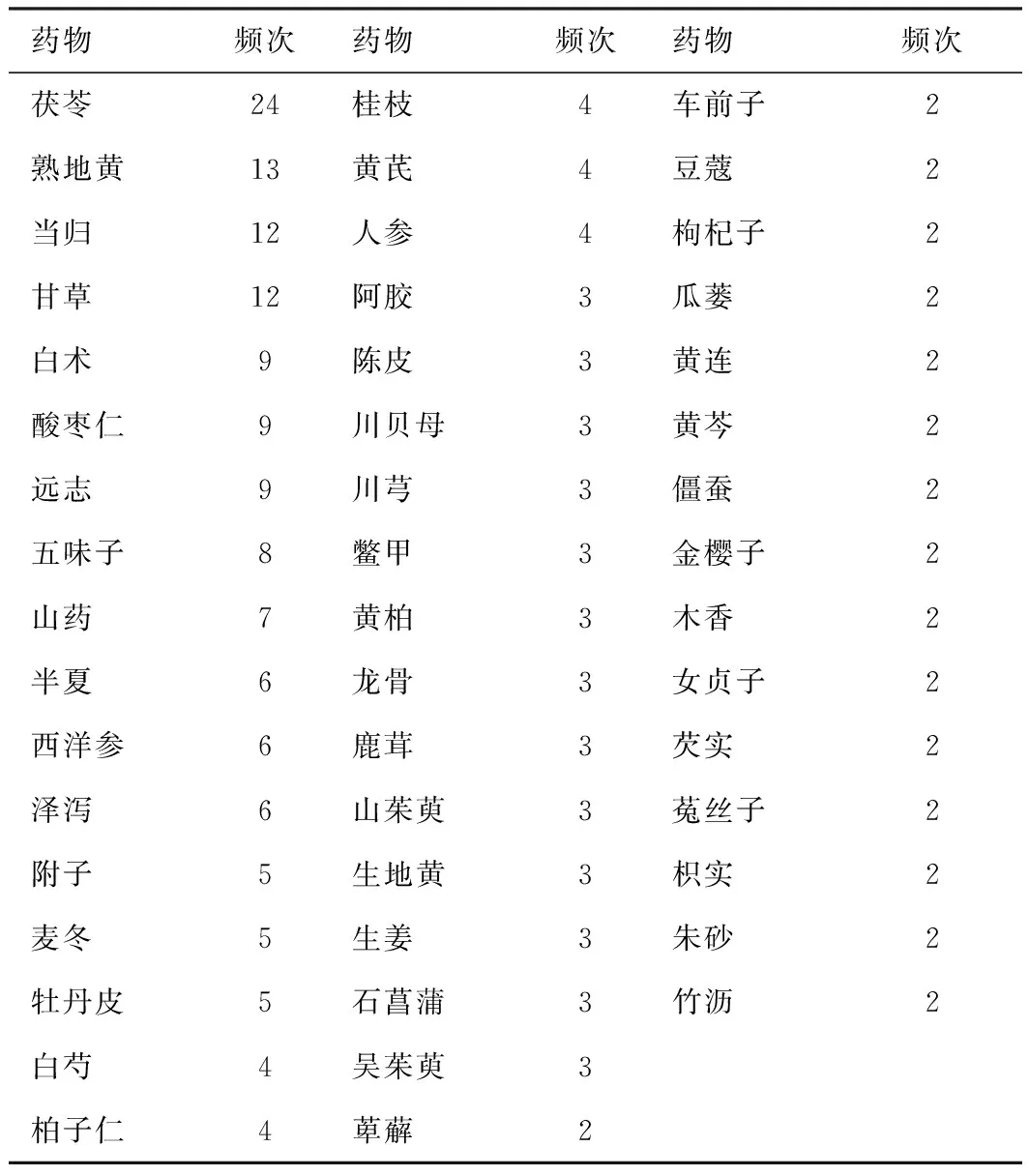

表1所示为出现频次大于等于2次的药物,共计49味中药,合计227频次,占总频次的82.8%。通过表1可以看出,出现频次较高的药物,如茯苓、熟地黄、当归、甘草等,均为调理脾胃之药。可见,在涉及宗气的医案中,古代医家多认为调理脾胃是治疗宗气虚弱,大气下陷的根本[4]。

表1 出现频次大于等于2次的药物

2.1 归经分布

参照《中药大辞典》将药物归经分类为心经、肺经、肾经等,结果如表2所示。

表2 提振宗气中药归经频数分布

通过表2可以看出,药物出现频次占比最高的归经为肾经,占比19.2%。其次是心经、脾经、肝经、肺经等也有较高频次的出现。其余归经,如心包经、小肠经、大肠经等,出现比例极小。可见,历代医家在提振宗气时,用药归经稍侧重于肾经。《灵枢·邪客篇》说:“五谷入于胃,其糟粕、津液、宗气分为三隧。故宗气积于胸中,出于喉咙,以贯心脉而行呼吸焉”。《素问·水热穴论》说:“肾者,胃之关也”。《难经·四难》说:“呼出心与肺,吸入肾与肝。”何梦瑶《医碥·杂症》云:“气根于肾,亦归于肾,故曰肾纳气,其息深深;肺司呼吸,气之出入,于是乎主之。且气上升,至肺而极,升极则降,由肺而降,故曰肺为气主。”肾气充沛,摄纳有权,则呼吸均匀和调。若肾气衰减,摄纳无力,肺吸入之清气不能下纳于肾,则会出现呼吸表浅,或呼多吸少,动则气喘等病理表现,称为“肾不纳气”[5]。《素问·经脉别论》:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺”。“食气入胃,散精于肝,淫气于筋。食气入胃,浊气归心,淫精于脉。脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛。”由此可见,肾、肺、心、胃、脾、肝都与宗气之气的化生与运行有关,所以医家用药时要考虑全面,多选用归入肾经、肺经、心经、胃经、脾经及肝经之品。

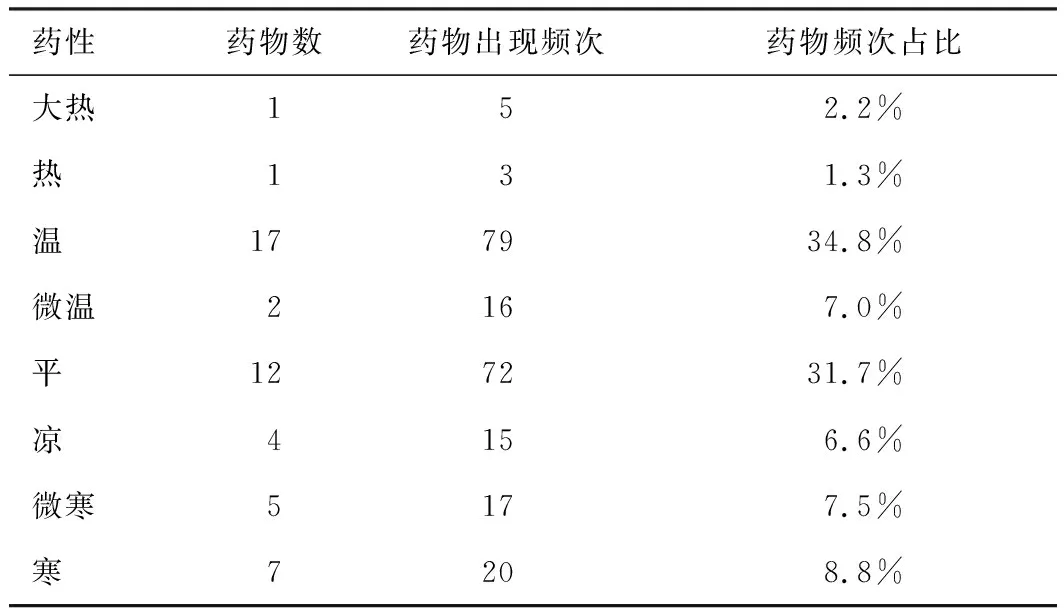

2.2 药性分布

本文参照《中药大辞典》,将药物药性分为热、平、凉等,对49味核心药物的药性进行分析,结果如表3所示。

表3 提振宗气中药药性频数分布

通过表3可以看出,药物出现频次占比最高的两个药性分别是“温”和“平”,分别占比34.8%和31.7%。相比之下,核心药物中并没有出现大寒之性的药物,热性、大热之性的药物也很少出现。可见,历代医家在调补宗气时,用药时以温性药及平性药为主。

2.3 药味分布

本文参照《中药大辞典》,将药物的药味分为淡、甘、苦等,对49味核心药物的药味进行分析,结果如表4所示。

表4 提振宗气中药药味频数分布

通过表4可以看出,药物出现频次占比最高的三个药味分别为“甘”“辛”“苦”,合计占比78.0%,其中甘味独自占比就高达44.7%。可见,历代医家在提振宗气时,药味以甘、辛和苦三种药味为主。

大气下陷多由脾胃虚损,运化失常所致[6],因甘味多为补虚药,故在治疗中易起到治本的效果。历代医家在补益宗气时较多地应用甘味药,从而达到扶助正气的目的。此外,宗气虚弱多由脾胃虚损,运化失常所致[7],因甘味多为补虚药,故在治疗中易起到治本的效果。《灵枢·邪客篇》曰:“宗气积于胸中,出于喉咙,以贯心脉而行呼吸焉。”故补益宗气时需用辛味药以行呼吸,维持呼吸的正常运行。《素问·五藏生成篇》说:“诸气者,皆属于肺”,而“肺为清虚之脏,喜润恶燥”,故用辛味来润肺。苦味药有燥湿、坚阴的功效,其与温性药物合用,能够温燥脾湿[8]。吴达《医学求是》有“脾燥则升”,故用苦味以燥湿,可达提升脾气的效果。

2.4 功效分布

按照药物的功效,将核心药物分类为补虚药、泻下药等,分组结果如表5所示。

通过表5可以看出,药物出现频次占比最高的功效是补虚药,占比40.1%;其次是利水渗湿药及安神药,分别占比15.0%及11.9%。可见,历代医家在调补宗气时,所用药物以补虚药为主。

表5 提振宗气中药功效频数分布

3 结语

本文在研究古代医案中调补宗气的用药规律时,发现古代医家在调补宗气时所用药物的药性以温性、平性为主,药味以甘、辛、苦三种药味为主,归经稍侧重于肾经,功效以补虚为主。通过进一步分析可知,古代医家在治疗宗气不足等证时十分注重调补结合。其中,“调”即调节宗气之运行,即消除阻碍宗气运行的实邪(如瘀血、痰饮等),故以温药行血化痰、辛药开肺行气、苦药温燥脾湿等;“补”即补益宗气之不足,即依据宗气化生之来源,或补益肾气,或补益脾气,或补益心肺之气等。本研究将对调补宗气的临床用药具有一定的参考意义,即注重调补结合,调中有补,补中有调,两者相合,则临床效果更优。