急性心肌梗死致心脏骤停患者应用心脏复苏抢救的疗效

2018-10-20姜文娟胡荣芳

姜文娟,胡荣芳

(北京市海淀区香山社区卫生服务中心,北京 100093)

0 引言

急性心肌梗死近年来发病率有所提高,当患者冠状动脉粥样斑块发生破裂时,会导致血小板于破裂的斑块表面进行聚集,形成血栓,从而对冠状动脉腔血流等造成一定的阻塞,导致心肌缺血坏死。急性心肌梗死患者临床主要表现为胸骨后出现烧灼样疼痛,并且疼痛剧烈且持久。若不及时治疗可能导致心脏骤停,严重者甚至危及患者的生命[1-2]。对于急性心肌梗死患者来说,早期进行心脏复苏抢救的效果直接关系到患者的生命安全及生存质量。基于此,本研究主要探讨对急性心肌梗死致心脏骤停患者进行心脏复苏抢救的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本中心2014年1月至2018年1月接收的6例急性心肌梗死患者,随机分为观察组与对照组,各3例。观察组中,男1例,女2例,年龄36~71岁,平均(53.5±17.5)岁;对照组中,男2例,女1例,年龄39~70岁,平均(54.5±15.5)岁。一般资料可对比,P>0.05。

1.2 方法

于对照组行人工徒手复苏法抢救,对患者行约30次胸外心脏按压,然后徒手开放气道并进行2次人工呼吸,同时加以体外电击除颤治疗,持续时间30~60min。

于观察组行胸泵按压急救,医师握住提压手柄,提压板平放于患者胸部双乳头连线中点位置,保持皮肤与负压装置接口完全接触后于患者侧方提压手柄以100次/min的频率进行向上提拉与向下按压交替进行,连续治疗30min[3]。

1.3 观察指标

观察抢救效果,并对比抢救30min时患者血压情况以及心肺复苏时间、自主呼吸恢复时间等。

1.4 统计学方法

将本研究所得数据纳入SPSS 25.0软件中进行统计与分析。计数资料比较采用χ2检验,表示为率;计量资料比较采用t检验,表示为均数±标准差。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 抢救效果对比

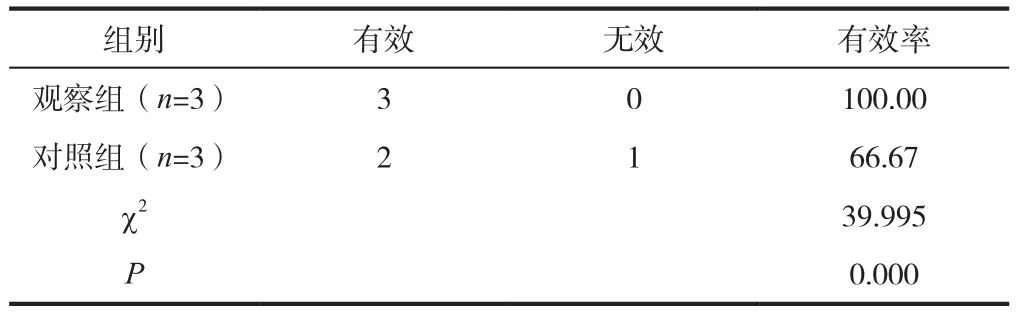

观察组抢救有效率(100.00%)较对照组(66.67%)来说更高,P<0.05,有统计学意义,详见表1。

表1 抢救效果对比(n, %)

2.2 两组患者30min时血压情况、心肺复苏时间、自主呼吸恢复时间对比

观察组患者30min时收缩压为(94.8±13.7)mmHg,对照组为(67.2±9.2)mmHg,比较结果t=2.897,P=0.044;观察组患者30min时舒张压为(79.8±6.3)mmHg,对照组为(60.1±9.1)mmHg,比较结果t=3.083,P=0.037;观察组患者心肺复苏时间为(13.4±7.1)min,对照组为(27.3±4.2)min,比较结果t=2.919,P=0.043;观察组患者自主呼吸恢复时间为(4.2±1.9)min,对照组为(9.1±2.3)min,比较结果t=2.845,P=0.047。P<0.05,差异具有统计学意义。

3 讨论

急性心肌梗死是临床上一种常见病症,其发病率、致残率、死亡率较高,且发病机制较为复杂,国内外研究证实,愤怒、紧张等过于激动的情绪以及突然的寒冷刺激都可能导致急性心肌梗死;过重的体力劳动或连续紧张劳累因素会加重心脏的负担,造成心肌缺血,从而引发急性心肌梗死。此外,吸烟和酗酒会加大患者冠状动脉痉挛的症状及心肌的耗氧量,从而引发急性心肌梗死,并且暴饮暴食也会使人体体内血脂浓度突然升高,血液黏稠度增加,血小板大量聚集在一起,在冠状动脉狭窄的基础上形成血栓,引起急性心肌梗死[4-5]。急性心肌梗死最为常见的并发症为心脏骤停,患者心脏骤停后可能出现不可逆性的病理变化,对患者的生命安全造成严重威胁,甚至导致死亡[6-7]。急性心肌梗死患者的治疗主要是对心肌进行再灌注治疗,恢复患者的心肌血运,保护患者的左心室功能,降低因心脏骤停所导致的死亡几率[8]。心脏复苏抢救则是为了对患者及时进行胸外按压等抢救,改善患者的呼吸系统、循环系统等,从而尽可能帮助患者赢得抢救和治疗时间,间接提高患者生存几率[9-10]。

本研究结果显示,观察组抢救有效率,30min时收缩压、舒张压水平较对照组来说均更高,且心肺复苏时间、自主呼吸恢复时间较对照组来说更短。综上所述,对于急性心肌梗死致心脏骤停患者需要及时进行持续有效的心脏复苏抢救,使用胸泵按压心肺复苏效果较好,进而提高患者的生存率。