大理白族的苍洱境

2018-10-20许文舟李智红编辑吴冠宇

◎ 文| 许文舟 李智红 编辑 | 吴冠宇

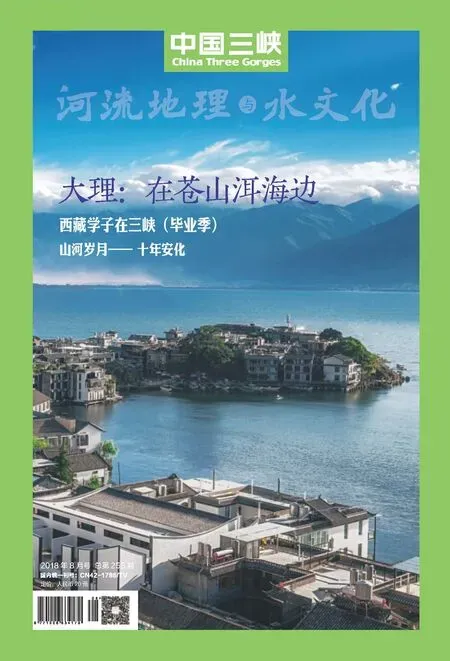

大理古城 摄影/视觉中国

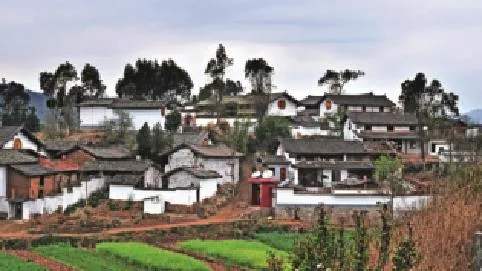

◀ 大理白族建筑 摄影/ 视觉中国

充满灵性的山水,古老厚重的城池,孕育了一个充满灵性的民族——白族。

白族的历史,可以追溯到公元1世纪以前。据民族学家考证,白族与古代的羌人有着深厚的渊源。据文献记载,白族先民是洱海周边的土著昆明人、河蛮人、青藏高原南下的氐人、羌人,以及部分叟人、巂人、爨人、僰人、哀牢人、滇人、汉人等多种族群融合形成的古老民族。

元朝之前,部分白族、彝族、傣族先民都曾被冠上“白蛮”、“乌蛮”、“上方夷”、“下方夷”、“百夷”、“僰夷”等带有“蛮”和“夷”的称呼;元朝以后,文化属性较为接近汉族的人群被确认为一个族群,并称之为“白人”。“白人”即当今白族先民最早的统一族称,明清以后称为“民家”。新中国成立后,根据广大“民家人”的意愿,1956年11月,国家正式确定以“白族”作为“民家人”的统一族称。

早在三千五百多年前,白族先民就开启了“洱海文化”的先河。白族与洱海相依为命,和谐共荣,因而白族以水为尊、以水为贵的水崇拜传统源远流长。

据专家考证,生活在大理古城的白族人,对水的崇拜起源于原始社会的早期。最早的水崇拜,表现在白族先民对水体本身的崇拜。大理的白羊村遗址和剑川海口遗址出土的罐、碗、钵、盆、缸、壶、杯、皿、纺轮、网坠等陶器上,有着大量的条纹、涡纹、水波纹、漩纹、曲纹。这些纹饰,多为手工刻制,代表了洱海之水的繁杂而多变。

▲ 云南大理,白族民居。 摄影/ 滨海之光/视觉中国

对白族原始先民来说,把洱海之水的各种形态刻绘在陶器上,不仅是为了装饰或审美,更是白族先民们出于生产生活的功利目的而刻绘上去的,它表现了白族先民们对洱海之水的信仰与期冀。

洱海承载着这个民族的古往今来,也是白族灵魂的栖息之地。

喜洲白族建筑:“耕读传家”的反映

喜洲镇位于云南省大理市北部,西倚苍山,东临洱海,隋唐时期称“大厘城”,是南诏时期“十睑之一”,是有着一千多年历史的白族文化名镇。喜洲地处洱海盆地北端,北距下关5公里,西枕苍山五台峰,东临洱海。境内山海之间是西高东低、约80平方公里的狭长平坝,镇四周地势平坦,土地肥沃。

早在南诏迁移到洱海周围之前,喜洲就是白族先民“河蛮”的聚居地,到了南诏时,喜洲一带为大厘睑。城的格局从地名上可以找到蛛丝马迹,周围就有城北、城东、城南等村名,过去考古工作者还在镇上发掘到南诏时的有字瓦、布纹厚瓦和莲花纹瓦当等。这是喜洲流落下来的文化符号,以物的形式把一个古镇的历史记载下来。

喜洲是白族聚居的古镇,白族占人口总数的90%,这里的白族民居建筑群以其独特的风格和深厚的文化内涵,深深地吸引着古往今来的人。喜洲是白族社会的缩影,透过这个缩影才能真正了解和认识白族。

云南省大理州大理市,喜洲古镇。牌坊。 摄影/曾幼灵/视觉中国

喜洲民居从布局上看是典型的“三坊一照壁”、“四合五天井”、“一进两院 (六合同春 )”、“走马串角楼”等庭院格局。这些民居雕梁画栋、斗拱重叠、翘角飞檐,充分体现了白族人民的建筑才华和艺术创造力。

喜洲白族民居建筑有几处共同特点。一是讲究大门,根据大门的结构、设计、形式有繁复与简洁之分。繁复者如“三滴水有厦”式大门,这种类型是在门的两边砌两道突出于墙面的墩柱,然后在大门和墩柱上分别筑造一大二小的屋顶,共三个屋顶。这类屋顶的横坊和斗拱上往往布满雕刻,看起来雍容华贵。简洁者如“一滴水有厦”和“无厦”式大门。二是讲究庭院内外的装修饰。门窗雕刻精美,特点是主房堂屋的格子门往往会雕上“喜上眉梢”、“麒麟呈祥”等民间吉祥图案,且多为透雕或浮雕。三是讲究照壁,多为一高两低的挑檐飞角,青瓦盖顶的墙体,连接两厢山墙,使三坊形成封闭庭院。四是姓氏家风耀照壁。照壁上的题字就是主人的训勉,以示后代子孙在修身养家之中作为学习的榜样,每家都不同,如“清白传家”,“清德传芳”等等。

喜洲最具代表性的白族建筑要数严家大院,它位于喜洲古镇四方街富春里1号,为大理著名的民族资本家严子珍于1919年兴建。大院占地约2478平方米。院落之间,以“六合同春”和“走马串角楼”连贯成为一个整体。整座建筑豪华古朴,典雅大方。照壁中央镶有大理石山水画,周围塑有传统民间传说“渔樵耕读”,展示了大理白族人民的勤劳和勇敢。在木雕方面更是展示白族木雕的精美,共十九樘一百一十四扇格子门、二百五十多扇满堂雕花和部分雕花美女窗,插头、吊柱、吊枋、挂枋、照面枋等采用各种雕法,有三层透雕、两层透雕、深雕、平雕等,极少有雷同图案。站在严家大院门口,时光一阵恍惚,这座祖荫庇护的吉祥老宅里除了几个游客静得出奇,与院外俗世的熙来攘往大相径庭。

喜洲白族建筑的样式其实也是反映了中国传统的大家庭模式、父慈子孝、耕读传家的观念在喜洲这个地方汇集,并与少数民族文化相融合。

在喜洲,父慈子孝的儒家观念就是白族家庭亲情的一种模式,父亲再苦也会让儿子读书,所谓“耕读传家”就是对这种关系的小结。耕田可以事稼穑,丰五谷,养家糊口,以立性命;读书可以知诗书,达礼义,修身养性,以立高德。所以“耕读传家”既学做人,又学谋生,才是立家之本。喜洲人心中的“读书”,当然是读圣贤书,为的可不是做官,是学点礼义廉耻的做人道理。耕作之余,或念几句四书五经,人们就在这样平平常常的生活中,潜移默化地接受着礼教的熏陶和圣贤的教化。当然喜洲也有读书特别优秀的人才。在喜洲镇中心四方街,竖着一座石坊,叫“文明坊”。这个地方原来的石坊叫“题名坊”,是明代时镇上出了几位进士之后建的,那时候凡是在科举中取得功名的村民都可以把名字刻上。在明清两代的五百年间乡试中,喜洲共出过进士31位(明代14人,清代17人)。

除此之外,白族人的行为规范多有受到儒家传统文化的影响,如大理洱源玉泉乡铁甲村本主庙的一块刻于1519年的碑文上写道为人要:“为父正、为母慈、为兄爱、为弟恭、为夫义、为妇顺、为子孝、为女正、为仕廉、为友信、为仆勤、为婢实、为富仁、为贫忍。为长者以身教,为幼者以心学。善者共尊之,恶者共除之 ……”

绕三灵:白族的狂欢节

节日是一个民族的根基。大理古城的白族人依然完整地保留着许多传承千年经久不衰的节日。这些节日,既是大地的颂歌,更是白族人的生活常态,譬如“绕三灵”。

白族人称“绕三灵”为“观上览”,也称祈雨会。“三灵”,指的是众神聚集的圣源寺,众仙欢会的金圭寺,众佛降临的崇圣寺。整个“绕三灵”活动的串游路线,必须围绕和经过这三个分别代表了神、仙、佛,俗称儒、释、道的寺庙,所以称为“绕三灵”。

绕三灵的第一天,地点在大理喜州的神都——庆洞村的圣源寺。 摄影/周一/东方IC

每年农历四月的23日至25日,在稍显冷凉的大理坝子,刚好处在种植水稻的农忙节令之前,又恰值天气和暖,山川秀丽。古城一带数百个村庄或社区的白族民众,便乘此闲暇,身着节日盛装,不分男女老少,以社区为单位,几十人至上百人不等,成群结队,插花戴朵,浓妆淡抹,相邀相约,携带祭祀用具和简单的行李以及食品、炊具等,四面八方赶来,参加一年一度的“绕三灵”盛会,酬谢神恩,踏青郊游,载歌载舞,纵情欢娱。因此,也有人把“绕三灵”称为大理的“情人节”。

在大理古城有句俗语:“三日逛北,四日逛南,五日返家园。”这句话的意思是说“绕三灵”是白族人最为盛大的节日,至少要历时三天。

第一天清晨,绕三灵的队伍以村为单位,分为三部分:每队前有为一男一女,有时也为两男或两女的老人,称花柳树老人。二人共扶一枝杨柳,柳枝上挂一个葫芦,一块彩绸,一人执拂尘,一人执红扇或甩白毛巾,二人边舞边对唱白族“花柳曲”,唱词幽默诙谐。中部队伍除了吹笛子的一人外,有男女舞者数十人,唱调子、打霸王鞭、敲八角鼓、舞双飞燕。队尾由吹树叶的一人和数十位亦歌亦舞、手执扇子或草帽的妇女组成。大家排成“一字长蛇阵”,在花柳树老人的带领下,形成数万人参加的郊游队伍。

绕三灵舞队的主体,由霸王鞭和金钱鼓对舞组成。节奏鲜明而欢快,节拍由慢渐快,具有强烈的感染力。

“绕三灵”队伍经过的社区,游人争相购买居民们做的铜钱,象征避邪的太阳膏,象征女子健康的幼儿小花鞋和小衣服,象征五谷丰登的花串和小棱角等,人们把太阳膏贴在额头,把花串等挂在胸前。队伍边走边唱边舞,一路欢歌笑语,吹吹打打,兴高采烈。朋友相见嘘寒问暖,情人趁机重温花前月下,场面宏大,气氛热烈。

载歌载舞的队伍到达苍山五台峰下的圣源寺后,要进行一系列隆重的祭拜仪式,焚香敬佛,念经祈祷,祈求本主“抚民皇帝”保佑社区村寨风调雨顺,人寿年丰。祭拜结束后,便在寺旁的河滩、树林间唱山歌、对调子,跳霸王鞭舞,狂欢娱乐。

夜幕降临,参加“绕三灵”的人群便三三两两地在田野和树林里燃起一堆堆篝火,烧茶煮饭。

饭后,老人一边喝茶,一边弹三弦,唱“大本曲”,青年男女则约上相好,到树林深处谈情说爱,直至通宵达旦。

第二天清晨,全体人员又从圣源寺出发,载歌载舞,一路狂欢,来到洱海之滨河俟村的金圭寺,举行对大理国国王段宗榜的祭祀活动。很多白族人都认为“神都”金圭寺所供奉的,是大理地区最大的本主“五百神王”段宗榜。

祭祀完毕,便在寺院内外的场地上打霸王鞭,敲金钱鼓,跳扇子舞,唱白族调。

夜幕降临,所有人依然露宿在庙宇四周的野地树林,开始了又一个狂欢的不眠之夜。第一天晚上没有分出高下的对歌,要继续对;没有诉够的衷肠,要继续倾诉;没有拉完的家常话,要继续拉;没有尽情的爱意,要继续表白。

第三天,行游队伍从金圭寺出发,沿洱海西岸边歌边舞,向南而行,直至绕回大理古城的“佛都”崇圣寺,祈祷上苍保佑、永镇山川、天地安宁。

左上:有名的大理喜洲粑粑 摄影/ 视觉中国

左下:一年一度的白族绕三灵在云南大理庆洞村圣源寺(神都)拉开序幕 摄影/马宏敏/东方IC

右:白族姑娘和扎染布艺。 摄影/视觉中国

整个节日仪式即将结束,在马久邑村的本主庙前,歌手们相约来年再决高下,老友们商定来年再叙友情,情侣们相约来年如期幽会。又到了欢会散场的时间,每个人都依依不舍,每个人都百感交集,但又每个人都心怀着一个美好的憧憬,因为每个人都已经在心中定下了来年之约。来年“绕三灵”上,后会有期。

绕三灵是大理古城白族群众名副其实的“狂欢节”,是白族人民在大理苍山洱海独特的自然景观和文化历史环境中,长期农耕生活和稻作习俗中形成的别具特色的一种文化空间形式。他传承历史久远,群众基础深厚,活动规模庞大,巡游空间广阔。尤其是发展到现代,活动内容有了很多变化,参加绕三灵的人员已经由昔日的中老年人居多,发展成为白族青少年广泛参与的一项民族盛会。

由于“绕三灵”所包涵的文化内涵、人类学意义极为为丰富,因此除了大理本地人,也吸引了不少中外游客参与活动,国内外众多的学者从不同的视角对其进行研究分析,众多的媒体前来采访报道;活动内容也由原来的祈福禳灾、情人欢会,发展为集春游、白族歌舞和娱乐为一体的,数万人参加的大型民俗活动。

只要天地不曾老去,白族生生不息,“绕三灵”这一盛大的民族文化节日,便会在苍山洱海间继续传承。