黄易笔下的文人书斋

2018-10-19秦明

黄易作为清代乾嘉时期著名的金石考古家,其存世绘画中山水画为数不少,古今多有佳评,且“文人气”始终是第一位的,“金石气”则需具体问题具体分析。黄易晚年成熟时期的作品更是以“简、淡、逸、意”四字为特色。[1]访碑题材则开风气之先,即所谓“以秀逸之笔传邃古之情,得未曾有”[2]。在黄易的笔下,除了对自然山川名胜古迹的描写,还有对文人雅致书斋清赏的表现,后者在访碑图中虽偶有出现,却因为数不多往往被人们所忽视。但笔者认为,这些文人书斋却是精华所在,被赋予了更多的内涵,于访碑图整体而言乃是点睛之笔。所以,不妨在黄易金石学研究[3]这一大的结构框架下,汇集一处加以阐释。笔者目前所见黄易笔下的文人书斋凡十幅,即《得碑十二图》之《诗境轩赏碑图》《良友赠碑图》《小蓬莱阁贺碑图》,《嵩洛访碑廿四图》之《小石山房》,《岱麓访碑廿四图》之《大明湖》,《访古纪游十二图》之《金石重盟》《松下清斋》,《无声诗意山水图》(上册)之《琴书半室》,以及《五砚楼图》和《四研山房》隶书横幅。

一、《诗境轩赏碑图》(图1)

黄易自题:

诗境轩赏碑图。钤“小松”朱文印。

乾隆丁酉(1777)八月就选入都,董户部石芝云,曩得汉熹平石经尚书、论语残字三段,装为一页,置书册间,久寻不得,余屡求弗已,石芝检出见赠。携至翁学士覃溪先生诗境轩,与三五同志快观,莫不羡神物之难遘也。钤“黄易之印”白文印。

又翁方纲题跋:

初疑退谷本,后订越州盟。诗境重摹处,蓬莱怅望情。至今深辨证,犹愧未专精。一片西江石,何年桑续成。予在江西以秋盒此本与孙退谷本及钱梅豁所摹徐武子本合刻于南昌府学尊经阁下。方纲。钤“臣翁方纲”白文印。

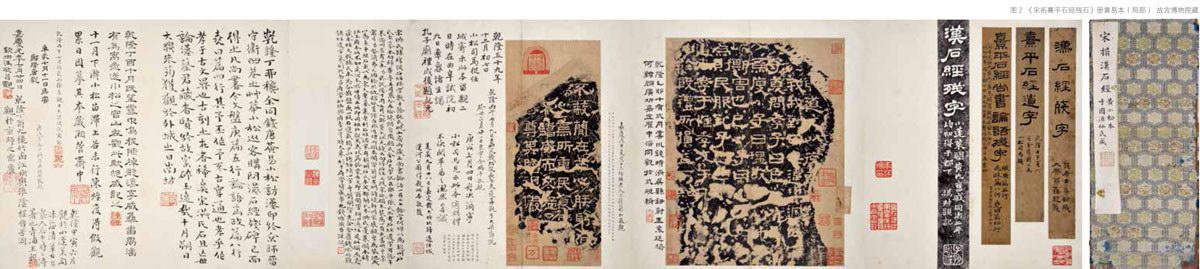

诗境轩是翁方纲的斋号。乾隆四十一年(1776),翁方纲按试韶州,得陆放翁书“诗境”二字刻石,拓归匾于其斋。[4]乾隆四十二年(1777)八月,黄易就选入都,自董元镜处收得《宋拓熹平石经残石》(图2),“携至翁学士覃溪先生诗境轩,与三五同志快观”,翁方纲兴之所至,于八月廿六、廿七、廿八日和九月一日,长篇累跋,洋洋洒洒。然而,所谓“三五同志快观”者究竟何许人也?黄易、翁方纲皆未明言。以时间、空间为坐标点,对《宋拓熹平石经残石》册上保留的诸多题跋、识语、观款等信息进行综合分析,笔者认为可能有大兴朱筠、乌程陈焯、龙溪李威集、番禺潘有为、竹西江恂、淮阴程晋芳等六人。[5]乾隆四十二年(1777)十月,黄易刻“诗境”二字朱文印,边款云“丁酉十月黄易刻于京师”,彼时,黄易将之官,同人赋诗送之,翁方纲题送黄易诗册首日“金石盟言”,黄易遂以此印赠之。

二、《良友赠碑图》(图3)

黄易自题:

良友赠碑图。黄易访白云溪外史。钤“黄九”白文方印。

历城王古愚先赠余凉州刺史魏元丕、庐江太守范式二碑,是泰安赵相公家物,签题日“汉碑十”,知不止一册。武功张君荫堂来刺济宁,赠余聂氏剑光所收成阳灵台、幽州刺史朱龟、小黄门谯敏三碑,与魏、范二碑装璜悉同,延津剑合亦奇事也。钤“小松”朱文印。

又翁方纲题跋:

官居居济宁,秋影绿交棂。主客俱千古,云烟萃一厅。重装仍淡墨,双眼为谁青。余亦斋中宿,垂槎眩列星。方纲。钤“苏斋”白文印。

“良友赠碑”者,一是历城王古愚于济南赠魏元丕、范式二碑[6],一是武功张荫堂赴济宁赠成阳灵台、朱龟、谯敏三碑。因此,图中或是王古愚书斋,或是黄易书斋。细审室内,两人对坐,几案之上,二册并陈,而非三册,以黄易于此细节表现一贯之严谨来考量,当为王氏书斋更为适宜。可惜王古愚之斋号今已无从得知。又已知《小蓬莱阁贺碑图》之书斋系黄易之小蓬莱阁,《得碑十二图》册中恐不会再度重复,《良友赠碑图》系济宁黄易书斋的说法可以排除。

《宋拓范式碑》黄易题跋云:

右庐江太守范式碑,与凉州刺史魏元丕碑共装一册,签题日“汉碑十”。相国泰安赵公所藏。乾隆癸卯(1783)夏,王古愚得于济南,割爱见贻,装为二。寄都门翁宫詹覃豁题跋。乙巳(1785)五月,知胶州张荫堂从聂剑光处得灵台、朱龟、谯敏三碑赠易。晴窗展对,与范、魏二碑装池同出一手,修短悉符,延津剑合,不胜狂喜。因共为一函,题日“汉魏五碑”。案:元天历间幽州梁有九思,奉勒历山东、河北拓金石文字三万通汇进,类其副二百卷,题曰“文海英澜”。此碑有元内府都省书画之印、济南府印,或即九思所进未可知也。唐李嗣真以此碑为蔡中郎书,吴念湖以郑氏《通志》所载一庐江太守范式碑注云蔡邕书,济州一魏范式碑注云有碑阴青龙三年。是范式实有汉魏两碑,李嗣真所指乃蔡邕一碑也。此碑洪释五百二十七字,拓本只存三百四十八字。原石久失,崔墨云初得碑额片石,李铁桥继得断碑,有碑阴,俱立于济宁宫学戟门下。宋拓本校新出断碑多一百八十余字,实海内稀有之迹,亟双钩付梓以公同好。乾隆己酉十一月。钱唐黄易识于济宁官舍。[7]汉《魏元丕碑》《成阳灵台碑》《谯敏碑》《朱龟碑》与魏《范式碑》,共为一函,黄易题日“汉魏五碑”,世称“黄小松所藏汉碑五种”,现藏故宫博物院(图4)。其中,魏元丕碑,原石已佚,拓本罕见,实为孤本。范式碑宋以后断而入土,乾隆年间再次出土,黄易所得为未断宋拓本,额与碑身完好,碑文完整。《成阳灵台碑》《谯敏碑》《朱龟碑》虽为宋翻明拓,亦属少见。

三、《小蓬莱阁贺碑图》(图5)

黄易自题:

小蓬莱阁贺碑图。钱唐黄易写于濟宁馆舍。钤“老九”朱文印。

乾隆癸丑(1793)十月十有九日,余马齿五十之辰,戚友成集,余避喧泗河,遣工拓碑,得熹平二年半碑于曲阜东门外,喜极命酒,邀李铁桥醉赏,同志者闻之共来作贺。时阮宫詹芸台按试曲阜,求其移碑,颜氏与竹叶碑共存焉。钤“黄易之印”白文印,“小松”朱文印。

嘉庆己未(1799)十月,得汉衡方碑阴。十九日又与铁桥醉赏,亦贺碑也。秋庵题记,时年五十有六。钤“老九”朱文印。

又翁方纲题跋:

贺碑兼祝嘏,泗水即洙源。树芾弥封殖,澜翻悟角根。寻诗池北库,移石鲁东门。此意何人会,他年对榻论。

秋盒得汉熹平石经二年残碑于曲阜,拓其本以寄。予既为赋长歌,复为小诗缀此图后。适又得阮宫詹札,此碑已移入曲阜孔庙矣。此十二图唯此一幅是予北归后之事也。是岁十二月十九日作。坡公生日与诸君语此。甲寅(1794)正月廿有四日。北平翁方纲。钤“方”“纲”“彝斋”朱文印。

“秋景盒”和“小蓬莱阁”是黄易常用的两个斋号,其中“小蓬莱阁”最终成为黄易金石学研究的代名词,他仅有的两部金石学著作《小蓬莱阁金石文字》《小蓬莱阁金石目》即是以此冠名。翁方纲撰《黄秋盒传》云:

君精于金石六书之学,自欧阳、赵、洪所未见者,皆著于录。尝手自钩摹汉魏诸碑,附以题跋,开雕成帙,日《小蓬莱阁金石文字》,又有《小蓬莱阁碑目》。小蓬莱阁者,其先贞父先生读书南屏书室名也。丁酉秋,君于都下得汉熹平石经《般(盘)庚》《论语》三段,时方纲亦摹此勒石,援洪文惠镌石经于会稽蓬莱阁故事以名斋,既乃知君家先有此名,洵一异也。[8]据此分析,黄易以“小蓬莱阁”作为斋号,有着双重的寓意:其一,“小蓬莱”原为黄易七世祖黄汝亨(贞父先生)读书南屏书室,[9]在杭州西湖雷峰之麓,后毁。黄易于此有追思先人、秉承家学之意。其二,宋代著名金石学家洪适,精研汉魏碑碣,始著《隶释》《隶续》,并摹刻汉熹平石经于会稽蓬莱阁,后世奉若圭臬。黄易推崇前贤,笃嗜金石碑版,尤以汉魏见长。颜其斋“小蓬莱阁”,虽为谦辞,亦明其志。又,笔者所见黄易刻“小蓬莱阁”印有三,其一是黄易赠送翁方纲的,以志“蓬莱宿约”。[10]

黄易居官济宁,“李铁桥东琪近在任城,过从尤数”[11]。黄易乾隆癸丑(1793)十月十有九日得熹平二年(173)半碑,嘉庆己未(1799)十月得汉衡方碑阴(图6),均邀李铁桥于“小蓬莱阁”醉赏贺碑,皆性情中人也。

四、《小石山房》(图7)

黄易自题:

小石山房。

偃师武君虚谷得晋征东将军刘韬碣,因构小石山房贮之。余造访扪赏,润如先王。虚谷又出古玉圭共玩,堪称二妙。赠余龙门造像百余,李北海麓山寺碑阴碑额,李吉甫等永兴石室题字,元遗山、王黄华等题名。同至学宫观虚谷所收魏齐迄宋元诸碑,目不给赏,拓得魏李超、唐周公祠、金滹南老人碑数纸。钤“小松”朱文印。

又翁方纲题跋:

虚谷治三礼之功,近日未知何如。因读此图,心怦怦然。钤“覃豁”白文印。

武亿(1745-1799),字虚谷,一字小石,旧字老统,自号半山石人。武亿之先世,据孙伯渊《平滓馆文集》云,原居于山东聊城县,明朝时有远祖名恂者以指挥使驻怀庆,遂为河南人。曾祖名维翰,清朝顺治年间迁偃师,遂为偃师人。祖朝龙。父绍周,雍正癸卯科进士,曾任安徽东流县知县行取主事,官至吏部验封司郎中。乾隆十年(1745)十一月二十二日,武亿生于北京。乾隆三十年(1765)服阙,应童子试,偃师令见其文奇,拔擢第一。乾隆三十五年(1770),膺乡荐中式本省乡试第六名举人。乾隆四十五年(1780),会试中式第一百十名进士。乾隆五十六年(17 91),出任山东青州府博山县知县,乾隆五十七年(1792)罢官。此后曾寓居历下、鲁山、安阳,主修《鲁山县志》与《安阳县志》,又主讲临清州青源书院及邓州春风书院。嘉庆四年(1799)十月二十九日卒于家中,终年五十五岁。

作为清代乾嘉时期著名的学者,武亿既有着高深精湛的学术造诣,刚正不阿的处世原则,还有着坎坷不平的人生经历,众所周知的怪异性格。李春光先生尝纂《清代名人轶事辑览·武亿》,汇《碑传集》《小沧浪笔谈》《儒林琐记》《杶庐所闻录》《眉庐丛话》《国朝汉学师承记》《郎潜纪闻三笔》《啸亭杂录》《清儒学案小传》等散见诸文,累列成篇,可管窥一二。[12]

小石山房系武亿的斋号,其尝言:“自予困于外,私意年五十后,当谋吾乡近淮庙北山原先茔之侧,为结庐归老,毕此生平弪弪者。”[13]黄易谓其“得晋征东将军刘韬碣(图8),因构小石山房贮之”。徐珂《清稗类钞》记《武虚谷藏晋刘韬墓志碑》云:

乾嘉以还,金石专门之学,偃师武虚谷大令与钱塘黄小松司马齐名。虚谷博洽精考据,尤好金石。桃园庄农家掘井,得到晋《刘韬墓志》,急往买之,自负以归。石重数十斤,行二十余里。至家,惫顿几绝。日夕撫玩,珍秘特甚,亟仿造一赝石,以应索观及索打本者,真者则什袭而藏匮。殁后,其犹子某疑其为重宝也,夜盗之出,竭毕生力,几弗克负荷。及启视,石也,则怒而委之河水。[14]此等坊间趣谈,虽是听之一笑,却也颇受启发。又,笔者曾撰写发表《黄易(嵩洛访碑廿四图)之(小石山房)考》一文[15],已有详考,于此不再赘述。

五、《大明湖》(图9)

黄易自题:

大明湖。

游济南大明湖,从鹊华桥问渡,桥边水面亭王渔洋赋秋柳诗处也。权廉使孙公渊如、金太守五峰、徐司马湘蘅招余与周孝廉曼亭、江柜香、郑柳田、李此山诸子集小沧浪亭画舫。银灯,绿波,红榭,何减江南风景!中丞伊公命游署中珍珠泉,纵棹小溪,烟波容与,亦足欣赏。城中古碑唯拓得宋元丰三年“神在”二大字,元刻“大明湖”三大字,《石狻猊赞》,及《五龙堂记》。钤“易”朱文印。又翁方纲题跋:

亭名古历下,桥接小沧浪。北渚空秋影,南村忆夜凉。劳君题薛研,绘我拜祠堂。凭几驰千里,苍烟水一方。戊午(1798)二月望日以南村写明湖卷对看。

昔于此湖上得薛文清所藏浣笔草堂古研,时正属秋盒为我作《湖祠拜研图》,此湖涯有薛文清祠也。予癸丑(1793)秋自济南归,拟画湖亭未果。甲寅(1794)冬得高南部所画《明湖夜泛卷》,极烟水苍茫之趣。今日复得读秋盒此幅,依依宿梦著我几案,与南郝卷相印证也。钤“苏斋”印。另何琪题跋:

是地能教望眼开,鹊华桥上几徘徊。白头重到知无日,聊向秋盒画里来。

岁甲申(1764)客济南,爱历下亭之胜,常一游之,距今戊午(1798)忽忽三十五年。观秋盒所写振触予怀矣。因赋此诗遂书左方。春渚何琪。钤“何琪…‘东父”朱文印。

小沧浪亭画舫虽然不是明确意义上的文人书斋,但却是文人雅集之所。阮元于乾隆五十八年至六十年(1793-1795)任山东学政期间,常与其幕僚、当地士人雅集唱和,其中尤以在大明湖畔的小沧浪亭雅集为盛。阮氏《小沧浪笔谈》尝云:

小沧浪者,历下明湖西北隅别业,即杜子美所言“北渚”也。鱼鸟沉浮,水木明瑟,白莲弥望,青山向人,至此者渺然有江湖之思。别业为盐运使阿雨窗林保所筑。雨窗移任天津,方伯江滋伯兰领之。方伯移任云南,余乃领之。与学署相距一湖,少暇即放舟来读书于此,或避暑竞日,或坐月终夜,笔床茶灶,夷有犹其间。鹊华在北,惜为城堞所掩。历山在南,苍翠万状,遥望梵宇,小如箱箧。或黑云堆墨,骤雨翻盆,万荷竞响,跳珠溅玉,霅然而霁,残霞雌霓,起于几席。斜日向晚,湖风生凉,皓月转空,疏星落水,鸳鸯?鹩,拍拍然不避人也。及其清露湿衣,仰见参昴,城头落月,大如车轮,是天将曙矣。此境罕有人领之者。[16]

黄易《岱岩访古日记》记载,嘉庆二年(1797)元月“十六日。摄历城令。徐刺史招饮小沧浪亭,同柜香、李壻诸子乘小艇泛大明湖。都人士女登北极阁,喧阗满路,踏月看灯而还”,又“十九日。孙公与权兖沂观察金公招遊大明湖,饮净香斋,画舫银灯,绿波红榭,何减江南风趣”[17]。黄易将这两次夜晚畅游大明湖的感受,合二为一在《大明湖》图之中。历城(今济南)是黄易岱麓访碑行程中的重要一站,交游会友则是其间主要的活动内容,小沧浪亭画舫的确是一个理想的场所。此时距阮元的离任才仅仅过去一年多。

六、《金石重盟》(图10)

黄易自题:

唐拓武梁祠堂画象、宋拓钟鼎款识,朱太史竹坨作缘,皆归于花山马仲安衍斋收藏。祠象今为余有,款识流转吴门蒋春皋家。余携祠象至苏,陆孝廉谨庭为借款识,同观于潘刑部榕皋松风萝月山房。祠象是唐襄文公旧藏。款识是秦熺物,毕良史、赵文敏题识,康熙年间名人各有跋语。二册离已百年,忽然并几,金石重盟,诚快事也。余为《款识》题签,钱梅豁与同观诸人题名册后,以纪胜缘。黄易。钤“小松”朱文印。

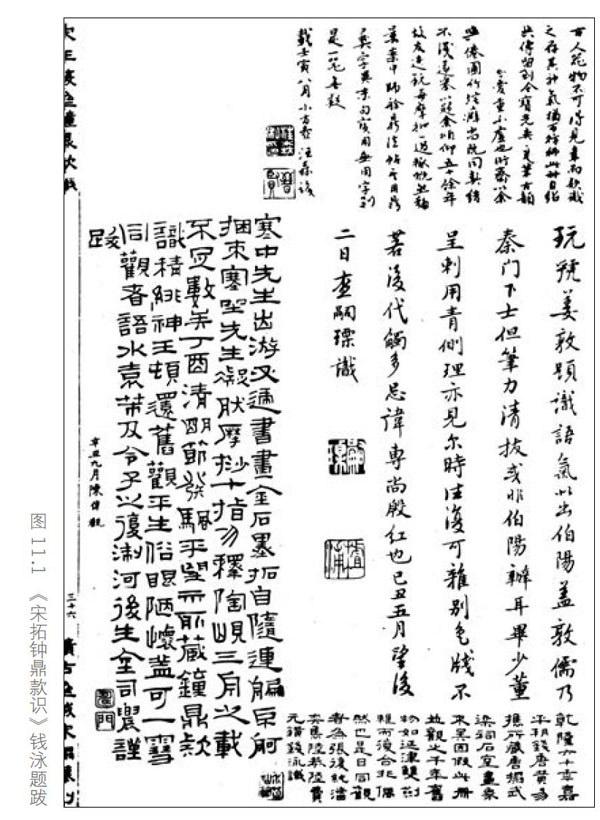

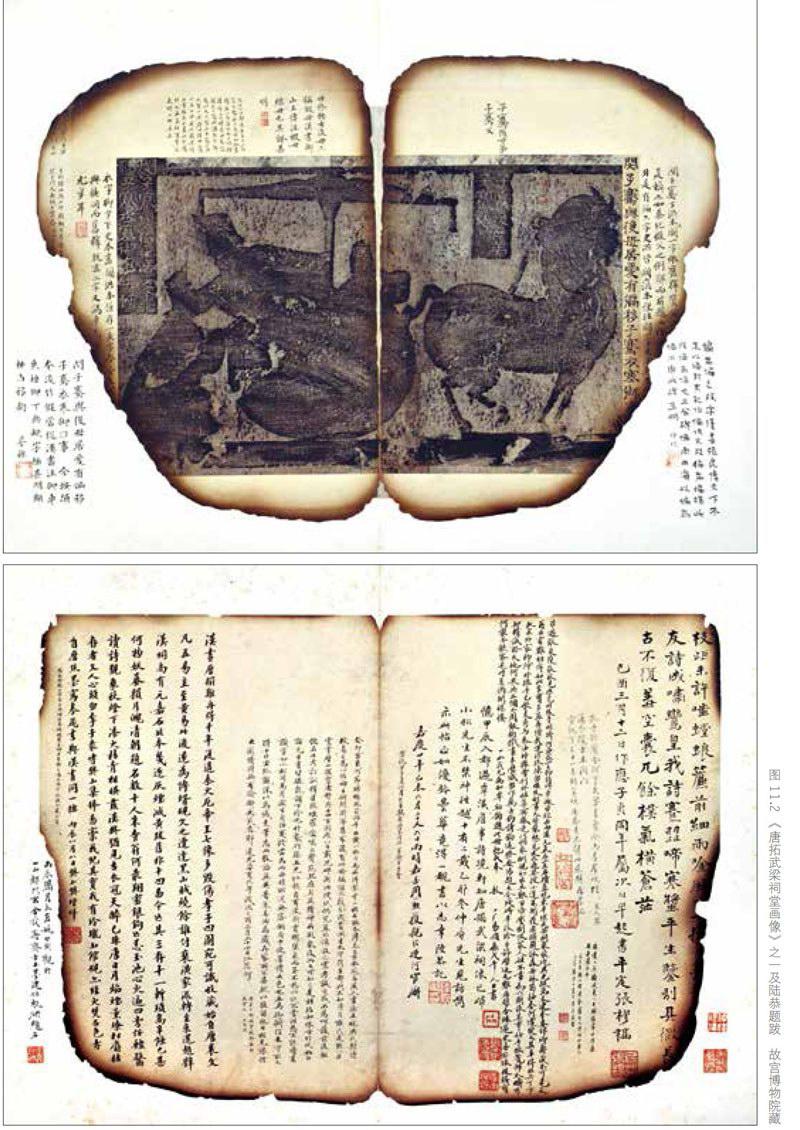

《金石重盟》图描绘了黄易、陆恭(号谨庭)、钱泳(号梅谿)等并几同观《宋拓钟鼎款识》和《唐拓武梁祠堂画像》(图11)时的情景,地点则是在吴县潘奕隽(号榕皋)的书斋“松风萝月山房”。《宋拓钟鼎款识》钱泳题跋云:“乾隆六十年(1795)嘉平朔,钱唐黄易携所藏唐拓五梁祠石室画象来吴,因假此册并观之。千年旧物如延滓双剑离而复合,非偶然也。是日同观者为张复纯、潘奕隽、陆恭、陆费、元鐄。钱泳识。”[18]《唐拓武梁祠堂画像》陆恭题跋云:“忆甲辰(1784)入都,过覃溪詹事诗境轩,知唐拓武梁祠像已归小松先生,不禁神往。越十有二载,乙卯(1795)冬仲,辱先生见访,携示此帖,正如优钵昙花,竟得一睹,书以志幸。陆恭记。”[19]这些与《金石重盟》图中的记载相吻合,因此,该图应当作于17 95年12月或略晚一些。

七、《松下清斋》(图12)

黄易自题:

过吴门,陆谨庭孝廉松下清斋,观所藏夏承碑宋拓本、元人写坡公像、海岳庵图、七姬志拓本。钤“小松”朱文印。

《松下清斋》描绘了黄易在陆恭的书斋“松下清斋”观摩陆氏所藏《宋拓夏承碑》《元人写坡公像》《海岳庵图》《七姬志拓本》等。其中《宋拓夏承碑》是陆恭最为重要的收藏之一,世称“陆谨庭藏华氏真赏斋本”,也称“松下清斋鉴藏宋本”[20]。结合诸家特别是翁方纲的题跋来分析,陆恭得到此本大约是在乾隆四十六年(1781),那么此图绘制的时间肯定是在此后。《松下清斋》与《金石重盟》风格一致,都涉及观摩金石碑版,地点都是在吴县,关键人物都是陆恭,所以,此二图应为同期所作,记录的也是同一时间段内即17 95年11至12月间先后发生的事情。

《金石重盟》《松下清斋》二图,黄易原“均无题名,为了方便说明,根据画面及题跋内容,参考访碑、得碑图的题名,笔者分别名命”[21]。曾见宋葆淳、王宸亦作《松下清斋图》二幅,合装一卷,翁方纲题引首“松下清斋”四字,并题跋云:

两树交阴榻不移,浓青气已合成漪。石床落子人初觉,廉押飞涛鹤未知。斜日衔来元八语(其一松在邻家,故用白香山永邻家松事),露葵摘入輞川诗。小童客去浑无事,扫地焚香拾坠碁。日临古搦诵黄庭,自厮长镜煮茯苓。水月光中尘不染,云烟过处眼俱青。净名试觅丹渊室(斋中藏米老海岳庵图),真赏重开墨妙亭。东绢韦侯烦更拭,定应添我写斋铭。(谨庭所藏宋拓夏承碑,即华中甫真赏斋旧本也)。谨亭大兄属题松下清斋图二诗即求是正北平翁方纲。甲辰(1784)闫三月朔。又:

此二诗乾隆甲辰(1784)春做作,今廿有八年矣。谨庭尊兄书来,属为重书。若与末句有缔盟践诺者。书此时适接广平郡守莲蒲张君手缄,以予前岁所摹尊藏夏承碑真赏斋本新勒石,重建爱古轩以覆之,余为作跋。推本此宋拓所自来,得于松下清斋,具记于洛川志乘。墨缘永结,良非偶然。嘉庆十六年(1811)闰三月廿日、北平翁方纲时年七十有九。[22]由此,即可知“松下清斋”之名的缘由,亦显明卢氏所藏夏承碑真赏斋本之珍贵。

八、《琴书半室》(图13)

黄易自题云:

琴书半室。向桂边偶然,一见秋色。如心翁置酒桂下。秋人属小松画山中白云词。壬辰(1772)腊月十有五日。钤“黄易之印”白文朱文印。

该图系《无声诗意山水图》(上册)之第六帧,黄易作于乾隆壬辰(1772)十二月十五日。画面构图及题跋内容均出自宋张炎《山中白云词》之《桂枝香·如心翁置酒桂下,花晚而香益,清坐客不谈俗事,惟论文,主人欢甚,余歌美成词》。重点描写了黄易好友仇梦岩的琴室书斋,姑且以其号“贻轩”名之。

仇梦岩,字秋人,号贻轩。安徽歙县人。生卒不详,主要活动于乾隆、嘉庆年间,诸生。黄易早年曾刻一“仇梦岩印/鲁英父”双面印,边款云:“号称某甫古人常以为印。潘仲宁作此式最佳。余亦仿之仅得其形似耳。秋人五兄正。小松并记。”[23]可知仇氏又号鲁英。仇梦岩工诗词,有《贻轩集》。又好古琴,尝作《六友咏并序》谓古琴为“桐友”,云:

毛、石、楮、松四友,铅椠之辈谁则无之,而余独与四友相习最久,实同甘苦者也。至桐、陶二友,为合浦还珠,尤不能忘。各系一诗以纪实。

昔年学操缦,兼金买馀爨。藏之古锦囊,横之青玉案。嗣遭我飘蓬,古调无人按。殷勤托友生,獨自归山馆。[壬寅(1782)余还黄山,以琴寄于广陵友处]不谓八年间,倏尔荣枯换。几同张响泉,痛与荒烟散。[戊申(1788)重游广陵,友家业荡尽。幸余适到,追寻故物,方得以归]信为患难交,一弹每三叹。(桐友)

(张茂枢《响泉琴记》吾家所藏古琴遭广明之乱,俱已荡尽,惟响泉、韵磬二琴为稀世之珍耳。)

梅花印泥揲,武林黄九贻。虽不盈一握,真是哥窑瓷。匣刳紫檀木,盖嵌青玻璃。背镌八分字,日秋人宝之。时遭岁大祲,嗟哉同流离。幸落识者手,去而复来兹。[己未岁(1799)被饥民攫去,有识秋人字者,知是我物,次日送还]信为莫逆好,不胜故人思。(陶友)[24]

由是可知,仇氏“六友”之一的“陶友”一一梅花印泥楪,亦是黄易所赠,与前文之“仇梦岩印”相匹配,可谓爱屋及乌。至于“桐友”一一古琴,最初,因为“兼金买馀爨”,为突出如唐代名琴“响泉”一般珍贵,仇梦岩仅以同名形容之。此后若干年间,因为有着类似唐人“几同张响泉,痛与荒烟散”失而复得的经历,“合浦还珠,尤不能忘”,故而该琴便堂而皇之附会唐琴“响泉”之名。另,黄易《携琴访友图》(1771年9月作)亦是“秋人五兄属”[25]作,堪称《琴书半室》图的姊妹篇,仇梦岩于后题诗云:“中散寥寥孰赏音,十年辜负远相寻。独弦清夜弹幽怨,落拓江湖此素琴。”[26]亦是借此世间变故感慨而发。而“丁未(1787)秋夜重理响泉因题此卷”的署款,不仅明确了故物失而复得的时间,而且诠释了图中人物所携之琴正是所谓的“响泉”。

《琴书半室》图中,透过深秋的桂树林,我们得以窥探“贻轩”内的半室琴书,亦可想见其中的风雅之事。尤为难得的是,较之《携琴访友图》中“藏之古锦囊”的秘不示人,此时的古琴恰“横之青玉案”一览无余,使人们有幸得见“响泉”真容。且构图居中、色彩深黑,几成焦点。从而,以古琴为要素,通过典型题材范式,表达出清新高远的文人意境。

九、《五砚楼图》(图14)

黄易自题:

五砚楼图。

钱唐黄易为绶阶二兄作于济宁之秋影行盒。钤“黄易私印”白文印。

五砚楼是袁廷梼的斋号。黄易刻有“五砚楼”印,边款云:“嘉庆三年(1798)仲冬,为又恺二兄作。黄易。”钱大听尝作《五砚楼记》云:“袁子又恺向居金昌亭畔,题其读书之室日三砚斋,予尝为之题扁。三砚皆其先世所诒,一为介隐先生物;一为谢湖草堂砚,则尚之先生物;一为列岫楼砚,则永之先生物也。丁巳岁(1797),青浦王侍郎以所藏清容居士砚赠又恺,钱唐奚铁生为作《归砚图》,一时侈为嘉话。未几,又得谷虚先生廉吏石砚,并前所藏而五。是夏,又恺移归枫桥旧居,甫卸装,即谋藏书之所,惟兹楼宜,乃奉先世手泽及古今载籍,收藏唯谨,名其楼日五砚,属予记之。”[27]借此可知,谓五砚者,一“介隐先生物”,二“谢湖草堂砚”,三“列岫楼砚”,四“清容居士砚”,五“谷虚先生廉吏石砚”,分别为袁敬、袁襞、袁褒、袁裒、袁衮之遗物。五人中除元人袁裒外,均为廷祷先人。

十、《四研山房》横幅(图15)

黄易隶书:

四研山房。

嘉庆元年(1796)九月过河阳为葺亭大兄书。钱唐散花滩人黄易。钤“黄九”朱文印、“大易”朱文印。

黄易于嘉庆元年(1796)九、十月间有嵩洛访碑之行,其《嵩洛访碑日记》记载,九月廿九日午后“渡孟滓黄河,宿孟县城南”,“三十日……唔孟尉张君葺亭,同访崔君梅轩,观所藏范中立修幅董香光盘谷图,梅轩新得唐咸亨年司马兴墓志,拓惠二本。饭葺亭处,赏菊看砚,为书四研山房小额”。[28]“四研山房”系张葺亭斋号无疑,必也是与藏砚有关,但所谓“四研”者究竟典出何处,有何渊源,却无明确的记载,有待进一步考证。四天以后,即嘉庆元年十月初四日,黄易“至卫辉府”,“饭别驾毕砚山署,观孙雪居《双柏图》,董香光《怀新堂图》,甚工妙。砚山之弟静山孝廉出观明人尺牍,宋仲温、姚广孝、于忠肃诸公数十家,皆精美,见题跋知为吾友江秋史旧藏。良朋先去,物亦云烟,对之怃然。署多奇石,为砚山作石供山房匾”。[29]“石供山房”是黄易此行访碑途中题写的另一个斋号,惜不比“四研山房”者尚有墨迹存世,这等遗感恐怕对后人来说还有不少。

在以上十处文人书斋中,有一个很有意思的现象,就是宾主间的交往大多涉及金石碑刻研究(见“附表”),盖“自乾嘉以来,汉学盛行,群经古训无可蔸辑,则旁及金石,嗜之成癖,亦一时风尚然也”[30]]。想来以上十幅书画作品,或许仅是黄易笔下文人书斋的一小部分而已,挂一漏万也在所难免。今后如有新的发现,笔者还当再作续文,以飨读者。

此外,黄易作为“西泠八家”之一的浙派印人,还刻了不少的斋号印,除了前文已经提到的“小蓬莱阁”“五砚楼”外,还有为包芬刻“梅坨吟屋”印、为陈灿刻“师竹斋”印、为汪启淑刻“啸云楼”印、为雪岩刻“香榭山房”印、为陈西堂刻“唔言室”印、为赵魏刻“竹崦盒”印、为绾月刻“留馀春山房”印、为翁方纲刻“石墨楼”“苏米斋”印、为陈焯刻“湘管斋”印、为奚冈刻“冬华盒”印、为陈辉祖刻“青斋”印、为何元锡刻“梦华馆印”、陈豫钟刻“求是斋”印、为梧生刻“无字山房”印、为郭麐刻“灵芬馆记”印、为弘旰刻“娱清书屋”“端居室”印等。“尊古斋”“汉画室”“秋景盒”印则是黄易自己的斋号印。我们不妨将这些风格独具的斋号印,称为黄易“铁笔”下的书斋。

注释

[l]秦明,《黄易(访古纪游图册)误改纪年考》,载于《中国国家博物馆馆刊》2017年第1期(总第162期),111页。

[2](清)阮元,《小沧浪笔谈》(卷二),北京.中华书局,1985年版,53页。

[3]《黄易金石学研究》系故宫博物院立项中长期课题。第一期为“故宫藏黄易相关碑帖、书法、绘画研究”(2010年9月至2013年12月).第二期为“故宫藏黄易相关碑帖书画的内涵与外延”(2015年1月至2018年12月)。

[4]“诗境”出于唐王昌龄《诗格》,诗有三境:“一日物境:欲为山水诗,则张泉石云峰之境极丽绝秀者,神之于心,处身于境,视境于心,莹然掌中,然后用思,了然境象,故得形似。二日情境.娱乐愁怨,皆张于意而处于身,然后馳思,深得其情。三日意境。亦张之于意,而思之于心,则得其真矣。”南宋陆游曾有手书“诗境”二字,刻于太湖石上,该石现存于绍兴的沈园,“诗境爱意”为沈园十景之一。

[5]《宋拓熹平石经残石册》黄易本,朱筠、陈焯、李威集、潘有为、江恂、程晋芳等题跋、识语、观款,故宫博物院藏。

[6]薛龙春先生根据中国国家图书馆藏《古欢》(第四册)中王淳《致黄易来省札》,考证认为:黄易藏《庐江太守范式碑》,与《凉州刺史魏元平碑》共装一册,乃乾隆癸卯(1783)夏,王古愚得于济南,嗣割爱见贻。本札中,王淳为黄易谋碑于聂剑光,亦提及二碑,当作于1783年夏以前。字以表德,王淳当即王古愚。

[7]《宋拓范式碑》黄易题跋,故宫博物院藏。

[8](清)翁方纲,《复初斋文集黄秋宣传》(卷十三),光绪三年(1877)刊本,故宫图书馆藏,6页。

[9]经笔者考证,黄易七世祖黄汝亨的斋号是“小蓬莱”,并非翁方纲在《黄秋宣传》中所言“小蓬莱阁”,参见拙文《黄易“小蓬莱阁”印沿用考》,收录于《第四届“孤山证印”西泠印社国际印学峰会论文集》,杭州.西泠印社出版社,2014年10月,599-613页。

[10]同注[9]。

[11](清)潘庭筠,《稼书堂集》之黄易小传,《秋影鸯主印谱秋景盦之传》,百石斋钤印本,光绪十一年( 1885),中国国家图书馆藏,1-2页。

[12](清)武亿,《偃师金石遗文记》,《河南偃师县志金石录上》(卷二十七),偃师武氏刊本,故宫图书馆藏,7-9页。

[13](清)武亿,《授堂文钞小石山房图跋》(卷六),北京:中华书局,1985年版,111页。

[14](清)徐珂,《清稗类钞》(第九册),北京.中华书局,19 86年版,4443页。

[15]秦明,《黄易(嵩洛访碑廿四图)之(小石山房)考》,载于《中国书画》2016年第2期(总第158期),4-10页。

[16](清)阮元,《小沧浪笔谈》(卷一),北京中华书局,19 85年版,l页。

[17](清)黄易,《岱岩访古日记》西泠印社聚珍版,民国,故宫博物院图书馆藏,3页。

[18](南宋)王厚之辑,《钟鼎款识》,北京.中华书局,1985年7版,73页。

[19]《唐拓武梁祠堂画像》陆恭题跋,故宫博物院藏。

[20]《宋拓夏承碑》翁方纲题蕺,扬州.江苏广陵古籍刻印社,1988年版。

[21]秦明,《黄易(访古纪游图)中的金石学》,载于《西泠印社》2010年第3期(总第27辑),22页。

[22](清)宋葆淳、王宸,《松下清斋图》翁方纲题跋,雅昌艺术网。

[23]邱德修,《丁丑劫馀印存释文上》(卷三),台北:五南图书出版公司,1989年版,53页。

[24](清)仇梦岩,《贻轩集》(卷上),嘉庆二十四年(1819)刻本,页四b-六a。

[25](清)黄易,《携琴访友图》卷黄易题跋,故宫博物院藏。

[26](清)黄易,《携琴访友图》卷仇梦岩题跋,故宫博物院藏。

[27](清)钱大听,《五砚楼记》,收录于陈文和主编,《嘉定钱大听全集潜研堂文集》(卷二十一),南京:江苏古籍出版社,1997年版,338页。

[28](清)黄易,《嵩洛访碑日记》,北京:中华书局,1985年版,9页,

[29]同注[28]。

[30]《清史稿文苑三黄易传》(卷四八六),北京:中华书局,1976年版,13420页。