卷轴中的游园密码

2018-10-19刘珊珊

山水画和山水园林一向被视为姊妹艺术。南朝画家宗炳好山水,爱远游,年轻时遍访各地的名山大川,后来年高多病,他担心不能再出游,于是将生平游赏过的名山胜水都画到了居室墙壁上,“澄怀观道,卧以游之”。中国园林的产生,正是出自这种对自然的热爱,人们先是在优美的自然环境中建造房屋,比如谢灵运的始宁山庄和王维的辋川别业,以便能够随时欣赏美景;后来又在日常起居的庭院中筑山理水,这样,不必长途跋涉也可以体验山水的趣味。从这个角度来看,山水画和山水园林是同源的,它们一个在绢纸上,一个在庭院里,创造出一处缩微的自然,以实现人们“不下堂筵,坐穷泉壑”的理想。

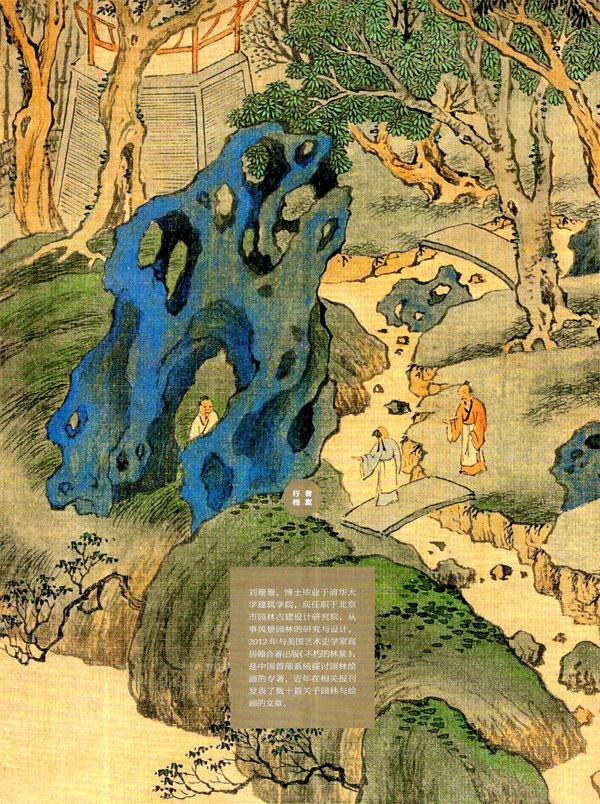

行者档案

刘珊珊,博士毕业于清华大学建筑学院,现任职于北京市园林古建设计研究院,从事风景园林的研究与设计。2012年与美国艺术史学家高届翰合著出版《不朽的林康》,是中国首部系统探讨园林绘画的专著,近年在相关报刊发表了数十篇关于园林与绘画的文章。

壹 卧游山水的三重境界

早期的山水画和山水园林主要在各自的方向和道路上发展,相互影响不多。南北朝的山水画尚未掌握描绘嘲然的方法,“水不容泛,人大于山”,并不能给予造园具体的指导。

唐朝开始出现专门描绘园林的绘画,属于实景画的一个重要类型,如传为卢鸿的《草堂十志图》和传为王维的《辋川图》。中唐时期造园活动兴盛,诗文里经常提到园林画,如王周《早春西园》日:“如何将此景,收拾向图中。”李中《题徐五教池亭》曰:“凭君命奇笔,为我写成图。”李德裕建造平泉山居称:“近于伊川卜山居,将命者画图而至,欣然有感,聊赋此诗……”可知将园林绘制成图,或借助图画设计园林,在唐代已经蔚然成风,可惜并无可靠的真迹流传至今。

宋代园林画有了很大发展,传世作品有张择端的《金明池夺标图》、佚名画家的《独乐园图》、李结的《西塞渔社图》等。元明时期,随着山水画和山水园林的成熟,二者的关联越来越密切。这一时期有大量画家进入造园领域,如《园冶》的作者计成,少年时先以绘画成名,中年才改行造园。同时,造园家也将习画作为训练的基本功,如设计了江南两大名园—弁山园和豫园的张南阳,自幼跟随父亲学画,成年后“以画家三昧法,试累石为山”,所筑假山“奇奇怪怪,变幻百出,见者骇目恫心,谓不从人间来”,画技的融入,使人为的假山具备了天然的精巧。此时,将画意引入园林,用画法营造园林,终于到了水到渠成的一刻。精通绘画成为造园家的必备修养,而描绘园林也成为画家经常接受的委托,我们今天看到的园林画大多由此产生,对画家而言,庭园不仅可以作为画作的背景,同时也是很好的绘画题材。

专注于中国古代书画研究的美国学者高居翰(James Cahill,1926—2014),在《不朽的林泉》中将中国古代表现园林的绘画形式归结为三种:立轴、手卷和册页。不同的绘画形式,对应不同的游园方式。

立轴 古代版的“上帝视角”

立轴通常采用较高的俯瞰视角,如地图般描绘出园林全景,仿佛是画家将观者引至高地,园中的一切历历在目。

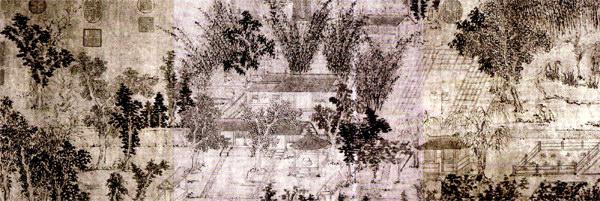

立轴的场景开阔、要素丰富,更接近标识位置、展示格局的“图”,而不同于注重笔墨、讲求气韵的“画”。这类图画曾在宋代盛行,如传世的李嵩《西湖图》和张择端《金明池夺标图》。

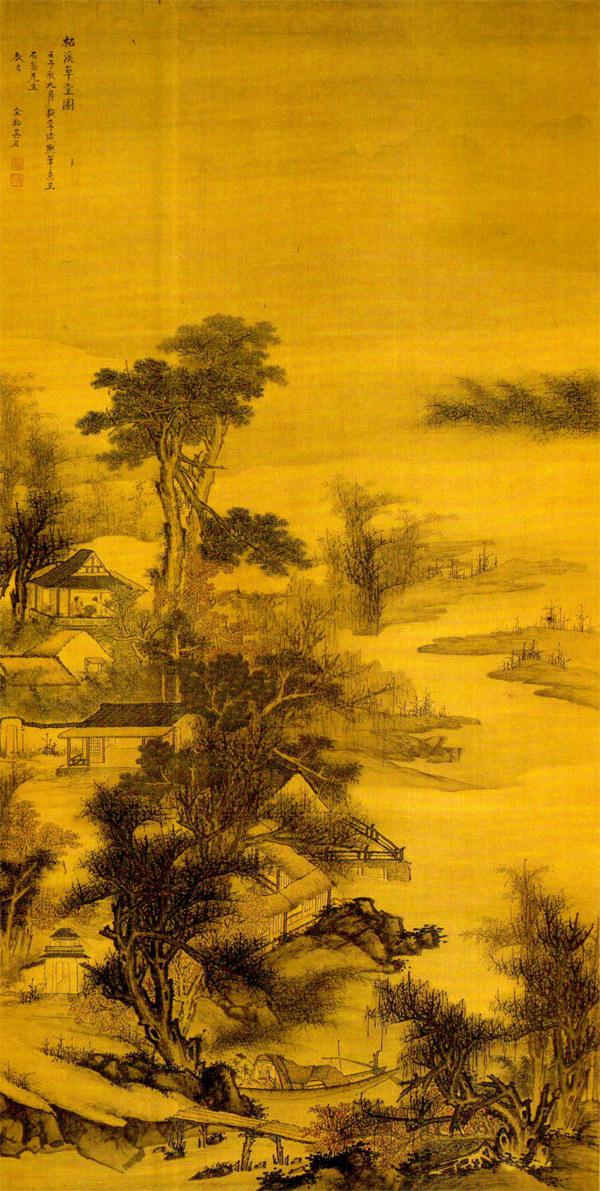

清代吴宏的《柘溪草堂图》是立轴的代表作,描绘了明代遗民乔可聘位于江苏宝应的园林。

清代吳宏《柘溪草堂图》

手卷 自带“VR”的投入感

立轴画作是站在园外高处对于园林的整体鸟瞰,适合悬挂在堂远观,手卷则是将人带入园中,适合置于几案上近距离欣赏,边展边看边收。手卷一般不高,多为30—50厘米,但往往很长,可达数米甚至数十米。手卷的观看方式与中国园林“步移景异”的体验方式相合,逐渐展开的画面,恰似亲身行走园中时次第出现的场景。由于是拿在手上欣赏,手卷比立轴距离观者的距离更近,描绘的园林景致和活动更为细腻,使观者在视觉和情绪上都能更深地投入其中。

明代孙克弘的《长林石几图》是手卷的代表作,描绘了吕炯位于浙江崇德的友芳园。

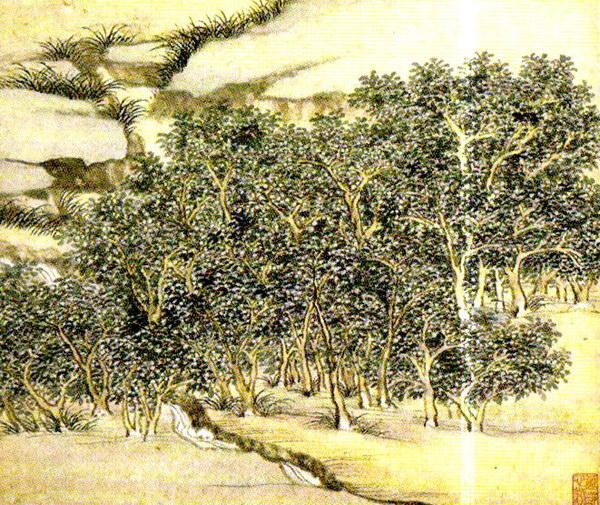

沈周《东庄图》之稻畦

沈周《东庄图》之果林

沈周《东庄图》之朱樱径

沈周《东庄图》之知乐亭

册页 个性点击,和而不同

册页具有手卷的某些优点,比如也是供人近距离观赏,追求亲切动人的效果;但由于景物不需要连续不断,每幅集中描绘一景,因此画家不必在“组织”上费心,可以将精力用在尝试每页的构图形式上,以免整套册页显得单调。

中国古人热衷于将山水景观概括为八景、十景等,册页的形式与这种“集称文化”相契合,因此特别受画家的钟爱。

明代沈周的《东庄图册》是册页的代表作,描绘了吴融、吳宽父子位于苏州的东庄,原有东城、南港、稻畦、桑洲、振衣冈、朱樱径、折桂桥、知乐亭等24幅,现存21幅,沈周特别强调每一幅独立自足的特点,构图既完整又富有创造性。

贰 古人园林生活的AB面

对中国古人而言,园林不止是游览场所,更是生话场所,人们长于斯,游于斯、乐于斯,在园林中实现了海德格尔所推崇的——“诗意的栖居”。

古人的园林生活,最值得一提的非“雅集”莫属。这种传统文人的风雅集会,通常选在风景优胜之地,与会者皆为名流,众人一起饮酒、作诗、品茶、奕棋、赏曲、鉴古。参与雅集的可能是身居高位的贵族官宦,也可能是隐逸山林的乡绅野老,无论哪一种,都可以视为是开放的、具有表演性的男性的园林活动。

在传统男性风雅集会的背后,还有一个私密的、具有家常色彩的女性园林世界。园林的营造者多为男性,管理者则往往是女性,种花植树,采果摘桑,蓄鸟养鱼,这些都是主妇的强项。尤其在那些男性常年在外宦游的家庭,女性更是成为园林的主人和主要的使用者,她们在园中持家教子、补衣绣花、调酒斗草,甚至像男性一样呼朋唤友,雅集博古。

盛会之园

最早的文人雅集,可以追溯到两汉梁孝王的菟园雅集。梁孝王是汉景帝的弟弟,在自己封地的菟园中与司马相如、枚乘等著名文士游玩赋诗,传为佳话。

最著名的雅集,则是东晋王羲之、谢安等人在绍兴会稽的兰亭雅集,王羲之为这次集会创作的《兰亭序》成为中国书法史上的“天下第一行书”。此后雅集就成为文人官宦钟爱的一项园林活动,描绘此类活动的“雅集图”也成为专门的画种,留存至今的有宋代的《西园雅集图》、元代的《万柳堂雅集图》,到了明代更是蔚为大观。

明代画家谢环的《杏园雅集图》手卷,描绘了1437年在大学士杨荣杏园里的雅集。杏园位于北京崇文门内的王府街,是一座宅第附园。这是一次典型的贵族官宦集会,画中一共描绘了9位主要人物和众多侍从,其中,园主杨荣官至谨身殿大学士,杨士奇官至华盖殿大学士,杨溥官至武英殿大学士,合称“三杨”,是明代早期炙手可热的辅政大臣,共同打造了“仁宣盛世”。举行杏园雅集的正统年间,是明代的太平盛世,政治清明,社会稳定,这幅图表现的园林活动也呈现出一派宁静祥和之气,从中可以直观地体会古代上流阶层的园居生活。

明代画家沈周的《碧山吟社图》,描绘了1482年无锡乡绅秦旭在惠山建造的碧山吟社。秦旭所属的秦氏家族,后来还打造了著名的寄畅园,碧山吟社比寄畅园要早45年。碧山吟社由秦旭牵头,社员皆为无锡的野老逸士,共十人,称“碧山十老”,效仿自居易在洛阳结成的“香山九老”。秦旭的儿子时任武昌知府,与沈周、李应祯等人交好,吟社建成后,李应祯题写了正堂“十老堂”的匾额,沈周画了这幅《碧山吟社图》,用淳雅工致的笔墨,将吟社的美景和十老的风采生动地呈现出来。碧山吟社雅集的成化、弘治年间,是明代的又一太平盛世,秦旭诸老悠游于乡野之间,将“歌咏太平,以形容国家之盛”视为分内之事,恰好与《杏园雅集图》中庙堂上的朝臣形成呼应。

私密之园

同林通常被视为成年人、特别是男性的乐园,其实,古人在孩提时代就开始接触园林,同时园林也为女性提供了亲近自然的机会。

对孩童来说,园林中有无穷的乐趣,可以伏在草丛里捕捉昆虫,爬到树上采摘果实,跳入水中捕鱼捉虾,这种天真浪漫是成年人所无缘体验的。南宋苏汉臣的《秋庭婴戏图》描绘了姐弟两人在园中玩“推枣磨”游戏的场景,二人全神贯注,姿态十分亲密。不过,不久之后,男孩就要离开花园,进入家塾,为仕途功名而努力,不再有机会到园中嬉戏,从这个角度来说,女孩要幸运一些,她们的课堂就在园林中,无论针黹女红、琴棋书画,后花园都是最理想的练习场所,明代仇英的《女红图》,就描绘了女孩在长辈教导下刺绣的场景。同时,园林也很适合作为大家闺秀的消遣娱乐场所,比如三五姐妹遍寻花草比斗胜负,仇英的《斗草图》便描绘了这一闺中游戏。

成年女性的生活和游戏比少女的斗草更具文化含量,清代的《闱中雅会图》描绘了女性在园林中组织的雅集,梧桐树下,四名闺秀围坐在云石桌前展看古玩,眉目含笑,怡然自得,显然颇为享受这样的雅集品鉴。这与《西园雅集图》等表现的男性集会几乎没有区别,图中的女子成为园林的主人,撑起自己独具魅力的一方天地。

清代顾见龙《学童图》 美国加州私人收藏

庭园中的劳作,也是古已有之的绘画主题,有对普通妇人辛勤劳动的写实描绘,也有对贵族“女德”礼仪的彰显宣扬。仇英的《女织图》描绘女性坐在敞厅纺纱织布的场景,这类耕织图往往通过优美的庭园景致,传递出教化之意。

18世纪的《夫妻携子图》表现了一家三口共享天伦之乐的场景。夏日,廊外池塘里荷花已开,一家三口坐在天井小院的凉席上,小儿的阳伞和小鼓放在席旁,母亲抱起孩子,父亲嘟起嘴唇似要亲吻爱子;孩子伸出小手,试图触碰父亲的脸颊……高墒挡住了骄阳,清风送来荷香,两侧玲珑润泽的湖石,一边衬着翠竹,一边伴着芭蕉,桌上还有精致的盆景和花草。这看似寻常的一刻实则相当珍贵,春风得意的仕途和炙手可热的权势,其实都比不过一家人安然相守,更能使人回归自我,享受一份纯粹自在的幸福。18世纪的《三世同堂图》,描绘了一家三代在园中欢聚的幸福场景,一对老夫妇、两对年轻夫妇、四个小孙子及三名仆人被画家得体地安置在一座园林中,展示了不同年龄、身份的人的不同活动,就好像将一个人的幼年、青年、中年和老年同时呈现出来,各安其位。从这个角度,我们能更好地理解园林对于中国人的意义:园林并不仅是成年男性的世界,其目的也绝非所谓的“隐逸遁世”。园林所具有的女性气质,使其既像伴侣,又像母亲,时刻在为生命提供滋养,补充元气,使人可以更从容、更自信地面对外部世界。通过对园中女性和家庭的解读,我们会发现园林更为人性的一面,发现园林与中国人的生活原来是如此须臾难离。

南宋苏汉臣《秋庭婴戏图》,台北故宫博物院藏

明代仇英(款)《女红图》,嘉德拍卖