流动老人的自评健康状况及影响因素研究

——基于城乡差异的视角

2018-10-18王会光

王会光

(上海大学社会学院,上海200444)

一、引言

改革开放40年来,随着中国人口城镇化、老龄化和移民化的推进,越来越多的流动人口到异国他乡、进入大小城市打拼,其中不乏一些老年群体,人口学将这一对象称之为“流动老年人口”(穆光宗,2017)[1]。流动老年人口是特殊的流动人口,是指户籍不在现居住地且离开户口登记地半年以上的老年人口(周红云、胡浩钰,2017)[2]。从段成荣等(2008)对流动人口的划分类型①段成荣等根据流动原因,将流动人口分为了经济型流动(因工作调动、分配录用、务工经商、学习培训等)和社会型流动(因婚姻迁入、随迁家属、投亲靠友和退休退职等)两种类型。来看[3],目前中国社会中的流动老年人口主要包括随子女迁移的老年人口和务工经商的高龄农民工两大群体。据《中国流动人口发展报告2017》数据显示,2016年中国流动人口为2.45亿人,比上年末减少了171万人,但但分年龄组看,60岁及以上流动老年人口却从2011年的0.5%上升至2016年的2.8%(魏莱,2017)[4]。可以预测,随着老年人口数量的逐年增加及城镇化的迅猛推进,中国未来将有更多的老年人因各种原因加入到流动的行列(孟向京等,2004)[5],流动人口高龄化的趋势也会持续和强化(段成荣等,2017)[6]。同青壮年流动人口相比,流动老年人口虽不是当前中国流动人口的主体,但因其自身“年老”和“流动”的双重特性而极易成为弱势群体。这主要是由于老年人伴随生理机能的衰退,身体功能日渐弱化,患病率和发病率明显增加,健康状况日益受损(薛新东、葛凯啸,2017)[7],而“流动”因素无疑增加了老年人的健康风险,其健康状况着实令人堪忧。

健康是人之所冀,是经济社会发展的终极目标之一。老年人身心健康是子女所盼,儿孙所求。他们健康与否不仅关系到其自身的长寿问题,而且也关系到家庭成员间的幸福和美程度。久病卧床不能自理,不得不由家人照料,平添家庭的压力和负担,老年人自身的晚年生活和生命质量也大打折扣。党的十九大报告指出“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。要完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务。”流动老人作为人民群众的重要一员,在城镇化和老龄化的同步推进下,他们的健康问题自然也关乎“健康中国”、“健康老龄化”战略的实施效果。因此,在当前社会充分享受流动人口为之做出重要贡献的快速经济增长期(郑真真、连鹏灵,2006)[8],我们也不能忽视对流动老人健康问题的关注。

二、相关文献回顾

(一)流动老人的相关研究

当前,中国流动人口的年龄构成还是以青壮年人口为主,自20世纪80年以来,这一群体已得到了政府部门及社会各界的广泛关注与激烈讨论。而流动老年人口由于已完成了生命过程中的教育、就业和生育等阶段,因此,他们常被看作是没有特殊问题的一类群体而受到忽视(孟向东等,2004)[5]。在目前为数不多的关于流动老人的相关研究中,周红云等(2017)基于武汉和深圳两城市727位流动老人的调查数据,探讨了社会支持对流动老人社会融合的影响[2];王世斌等(2015)从比较的视角出发,对广东中山市户籍老人和流动老人的社会参与进行了分析[9];同时,彭大松等(2017)基于南京市的调查,将研究的焦点聚集到了流动老人的心理健康等方面[10]。此外,当然也有学者关注到了流动老人的养老问题、社会适应问题等(刘晓雪,2012[11];刘庆,2012[12])。而遗憾的是,对于流动老人身体健康状况的考察,目前学界的研究却显得相对欠缺和不足。

(二)老年人自评健康的影响因素

流动老人是特殊的老年人口。一直以来,关于老年人健康问题的研究始终是社会学、人口学、流行病学等社会科学研究的重要议题。综观既有的文献资料,学者们对之进行了大量有益的探讨。在影响老年人健康自评的诸多因素中,通过梳理,大致可分为人口学特征层面(性别、婚姻、年龄、受教育程度等)的影响和社会经济特征层面(主要经济来源、城乡属性、是否锻炼、社会支持等)的影响。

人口学特征因素对老年人自评健康状况的影响主要体现在,女性老人虽比男性老人长寿,但其自评健康状况却差于男性老人(王德文、叶文振,2006)[13],这或许是因为女性老人更容易受家务琐事的干扰而对自身健康做出更为不好的评价(Be⁃nyamini et al,2000)[14];婚姻对自评健康有着积极的影响,在婚的老人比没有配偶的老人健康自评更为积极(谷琳、杜鹏,2007)[15];年龄对自评健康的影响在于随着年龄的增长,老年人对自身健康状况的评价逐渐变差(胡宏伟、李玉娇,2011)[16],但也有研究并未发现自评健康的年龄差异(姜向群等,2015)[17];与此同时,相较于没有文化的老人,有文化的老人健康自评往往更好(马庆堃,2002)[18]。

在社会经济特征层面,李建新等(2009)研究发现,与主要经济来源为退休金或自己收入的老人相比,经济来源为家人和其他的老人更可能报告不好的自评健康,这说明了相对独立的经济收入来源对健康影响的积极作用[19];杜鹏(2013)基于“六普”数据同样也印证了生活经济来源依靠家庭其他成员供给的老年人更不健康的研究结论,同时他也指出老年人的健康状况存在着城乡差异,即城镇老年人的健康状况好于农村老人[20];此外,既有的研究也发现,同不参加锻炼的老人相比,经常锻炼的老人健康自评往往更高(陈宁、石人炳,2017)[21]。进一步地,在社会支持因素中,何雪松等(2010)研究指出,社会支持因素对健康具有重要的保护功能,来自家人、同事等亲朋好友的支持可直接作用于流动人口的精神健康,进而影响其身体健康[22],这一影响机制在吴敏等(2016)研究中也得到了进一步的佐证[23]。

综上所述,我们发现,目前学界关于流动老人问题的讨论相对还比较匮乏,研究还不够深入系统,关注的层面也仅涉及到流动老人在流入地的社会融合、社会参与及社会适应等问题,而对流动老人的身心健康问题探讨较少,仅有的个别研究也只是在“宏而大”的层面笼统地对流动老人的健康状况进行了描述,缺乏系统的分类和比较研究。中国城乡二元的社会结构背景恰为比较研究流动老人的健康问题提供了方向和思路。由此,在这一背景之下,本研究欲探讨的问题是:流动老人的健康自评状况如何?不同户籍身份的流动老人在流动过程中自评健康状况是否存在差异?他们的健康自评究竟会受到哪些因素的影响?

三、研究设计

(一)数据来源

本文使用数据来源于国家卫生计生委组织的2015年全国流动人口卫生计生动态监测调查(A卷)。该调查以流动人口全员信息系统2014年年报数据为抽样框,采用分层、多阶段、与规模成比例的PPS抽样方法,在全国31个省(自治区、直辖市)和新疆建设兵团中针对15岁及以上的流动人口进行抽样。此次调查首次将60岁及以上的流动老人纳入了监测范围,专题对他们进行了访问。本研究所关注的焦点正是这一特殊流动群体的健康状况。根据研究目的和研究需要,经过对数据的筛选,在剔除缺失值和无效回答的样本后,本研究共得到有效样本量3883个。其中,农村户籍老人2619个,城镇户籍老人1264个。

(二)变量设置

本文的变量主要包括因变量和自变量。因变量为流动老人的自评健康状况。既有的研究表明,对老年人来说,自评健康是一个对主观健康状况反映的有效测量指标(Ferraro,1980[24];Lee,2000[25]),目前其已成为国际上比较通用的健康测量的方法之一(孟琴琴、张拓红,2010[26];牛建林、郑真真等,2011[27])。根据问卷题目中对受访者“身体健康状况”的考察,让流动老人对其健康状况进行自我评价,答案设置有“健康”、“基本健康”、“不健康,但生活能自理”、“生活不能自理”四个选项。我们将“健康”和“基本健康”两项合并,定义为“健康”,赋值为“1”,将“不健康,但生活能自理”和“生活不能自理”两项合并,定义为“不健康”,赋值为“0”。这样,因变量也就操作化为了一个二分变量,即“健康”和“不健康”。

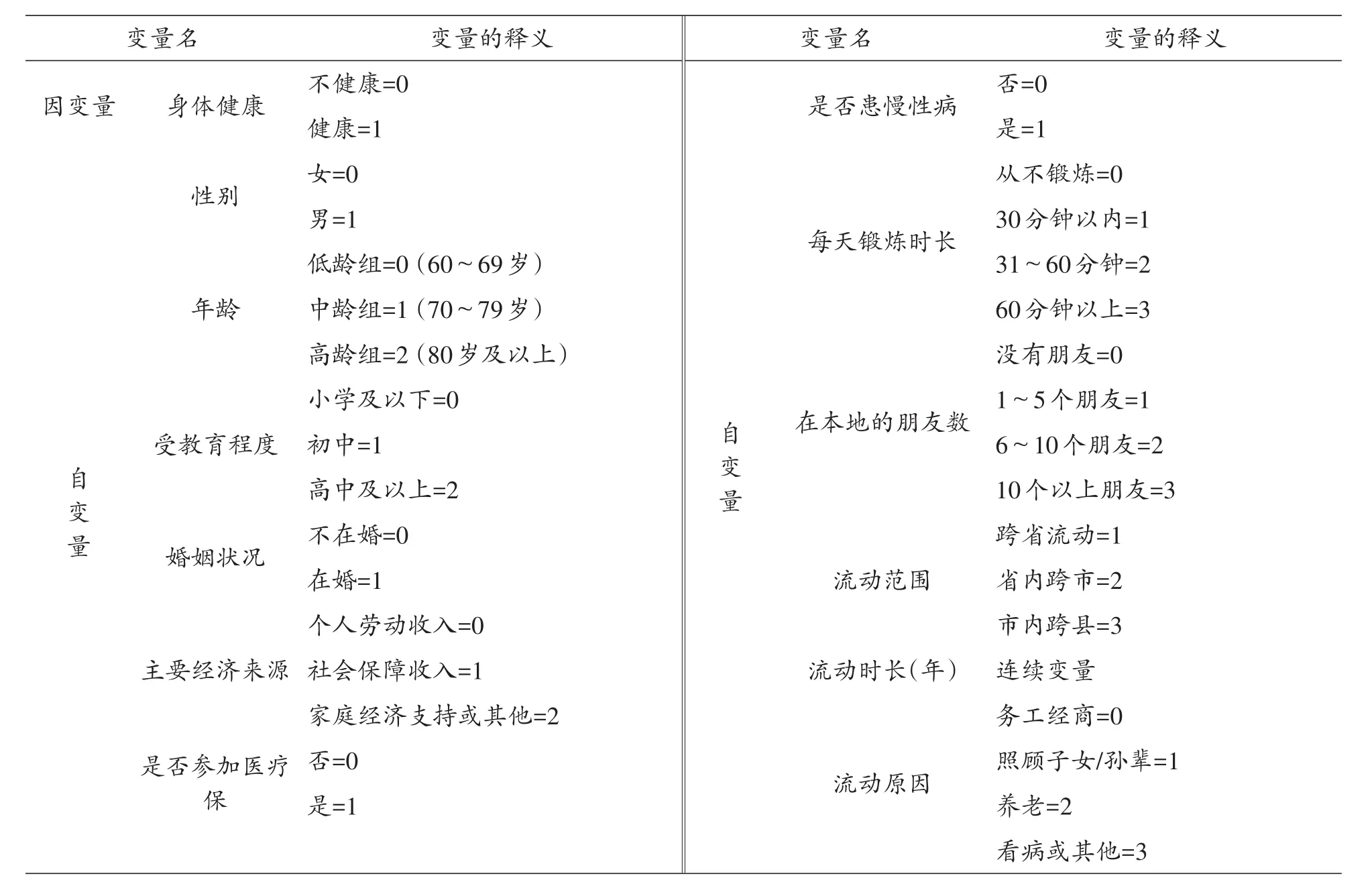

在自变量的选取上,鉴于社会生活中的个体属性总是要受到自身人口特征以及其他社会经济因素的影响等(李建新、刘保中,2015)[28]。因此,本文中考察流动老人的自评健康状况时,在参考以往老年人健康状况影响因素的文献基础上,结合本研究中的问卷题目设置,不仅选取了流动老人的人口特征(性别、年龄、受教育程度、婚姻状况)、社会经济特征(主要经济来源、是否患慢性病、锻炼时长)等层面的变量。同时,借鉴彭大松等对流动老人流动特征的分析(彭大松等,2017)[10],我们将流动范围、流动时长、流动原因等指标也作为自变量,纳入回归模型,综合对流动老人健康自评的影响因素进行探讨。具体变量的释义详见表1。

表1 变量和变量的释义

(三)分析方法与策略

阈值ε根据载体的运动情况而定。加速度转换关系由载体坐标系XYZ和加速度计传感器坐标系xyz的相对位置关系而定,根据转换矩阵直接求出载体坐标系的三轴加速度对陀螺仪参数进行校准。以图4中建立的坐标系为例,加速度转换公式为:

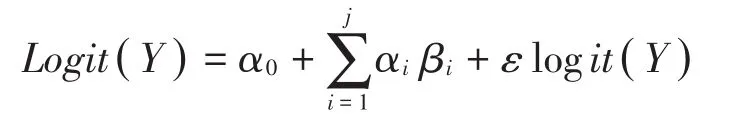

分析方法 鉴于本研究的因变量为流动老人的自评健康,它是一个“健康”和“不健康”的二分变量。考虑到Logit回归是对因变量为分类变量的一种非线性回归,探讨的是分类因变量(二分类或多分类)与若干影响因素之间的关系,故本文拟采用Logit模型进行回归分析,其函数表达式为:

由此,流动老人自评健康状况影响因素的分析模型可表示为:

其中,p表示流动老人健康自评的概率;βi表示影响流动老人自评健康状况的第i个解释变量,αi表示第i个解释变量对结果变量的回归系数,即第i个解释变量对自评健康影响的程度,α0为待拟合的截距项。

分析策略 本文的分析部分主要包括描述性统计分析和Logit回归分析。首先,我们通过交互分类表描述性分析城镇户籍的流动老人和农村户籍的流动老人健康状况的总体特征与频率分布。而后,利用Logit回归分析,在对流动老人健康状况影响因素的分析基础上,再分别从不同的户籍属性出发考察流动老人的健康差异。

四、研究发现

(一)描述性分析发现

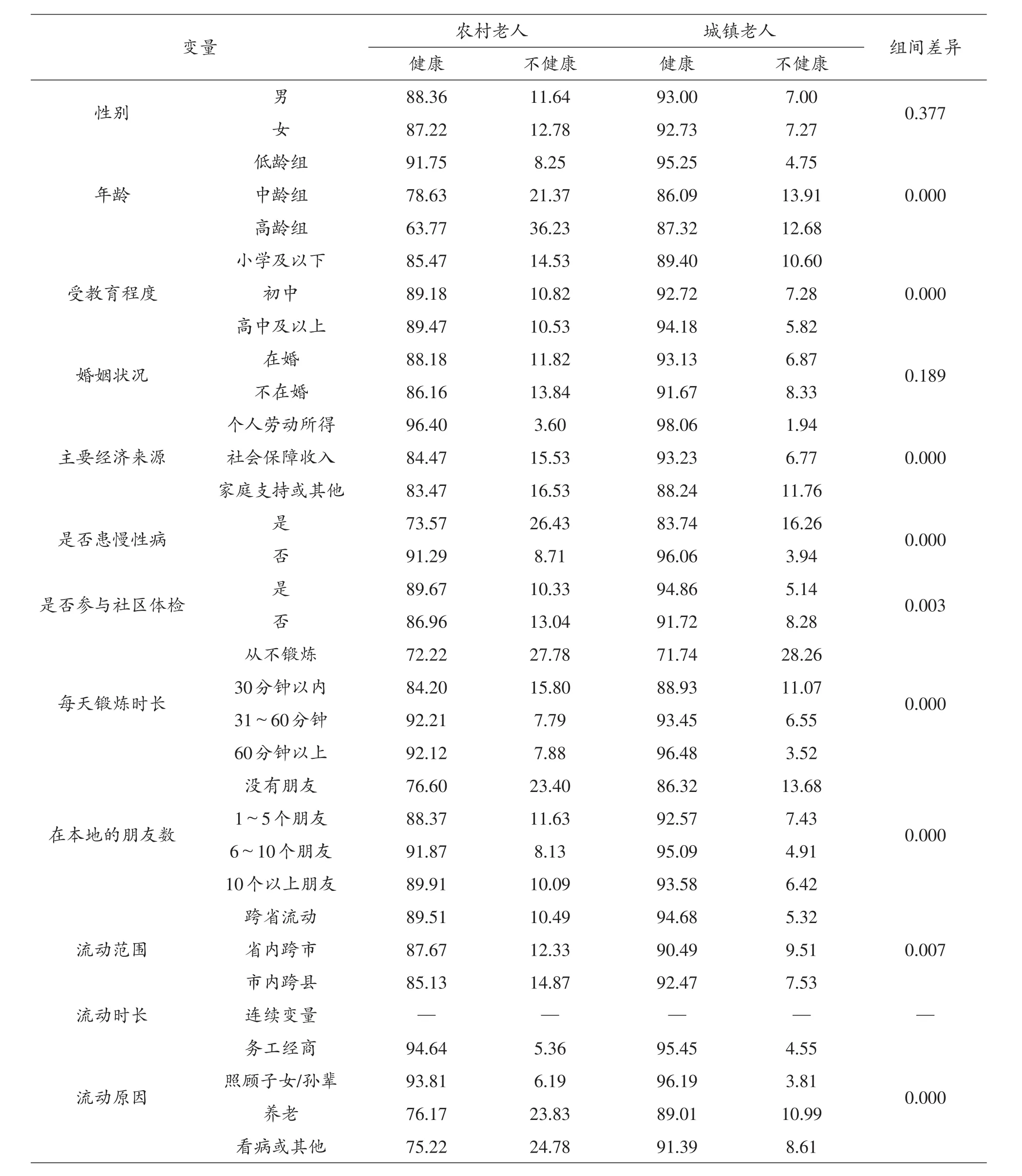

我们首先报告描述性的统计发现。由表2可知,流动老人的健康状况存在着明显的年龄和教育程度的差异,而性别和婚姻状况的差异不显著。城镇户籍的流动老人无论是低龄、中龄还是高龄,其健康状况总要好于农村户籍的流动老人;总体上,教育程度越高者其健康自评越好,但分户籍来看,在每个年龄组上同样表现出农村户籍的流动老人健康自评略逊于城镇户籍的流动老人;虽然在婚的流动老人健康自评好于不在婚(从未结婚、丧偶或离异)的老年群体,但婚姻的户籍差异并不显著。与此同时,我们发现,流动老人的主要经济来源为家庭支持或其他的在自评健康上表现的更为消极,不管是城镇户籍老人还是农村户籍老人,他们的健康状况都差于经济来源为个人劳动收入和社会保障收入的流动老人。值得注意的是,经常参加锻炼能明显提高流动老人的健康自评状况,相比于从不参与锻炼的流动老人,每天锻炼时长在60分钟以上的老人,其健康自评分别高于从不锻炼的城镇和农村流动老人近25和20个百分点,且锻炼时长对健康自评影响的户籍差异通过了显著性检验。在流动特征因素中,对农村户籍的流动老人来说,流动原因为务工经商的老年人健康自评最好,而城镇户籍的流动老人出于帮忙照顾子女/孙辈的健康自评表现的相对更好。此外,我们也发现,无论是基于何种原因的流动,城镇户籍的老人在健康自评上也总是好于农村户籍的老人,且统计检验显著,这说明了流动老人的自评健康状况存在着流动原因上的户籍差异。

(二)Logit回归分析发现

1.流动老人自评健康状况的影响因素

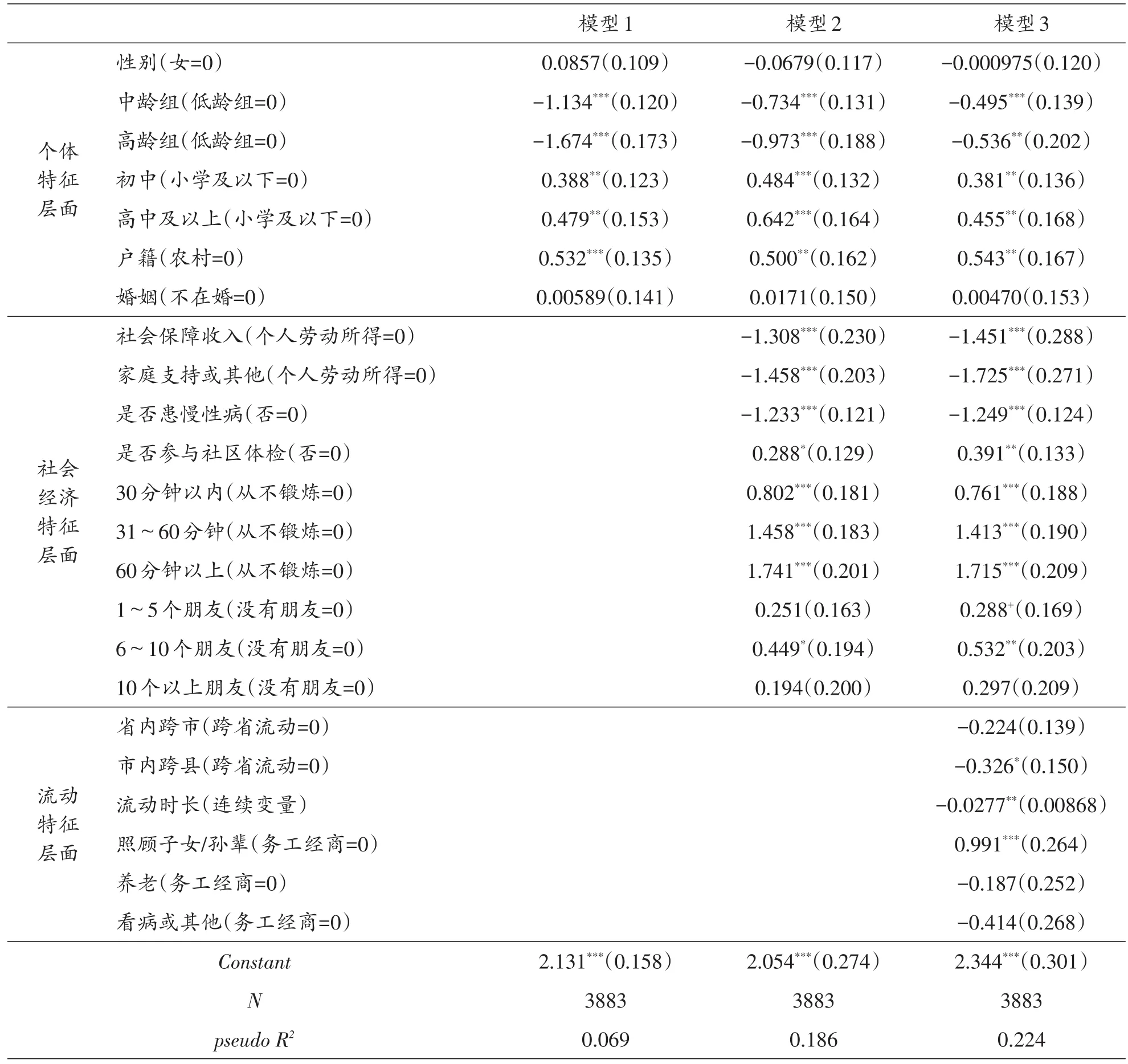

根据分析策略,在本部分中,我们将重点对流动老人自评健康状况的影响因素进行讨论。如表3所示,我们分别建立了3个回归模型,模型1为基准模型,只考虑了流动老人个体特征层面的影响因素,模型2在模型1的基础上,纳入了主要经济来源、是否患慢性病、每天锻炼时长等社会经济特征层面的因素,模型3在模型2的基础上,又将流动老人的流动特征纳入其中,以检验流动老人健康状况影响因素的净效应。

同描述性统计分析发现一致,在个体特征层面,我们在三个模型中均没有发现流动老人健康状况的性别和婚姻状况上的差异,而年龄、受教育程度和户籍的差异显著。具体而言,中、高龄流动老人的健康自评明显差于低龄流动老人,从模型1到模型3,中、高龄流动老人的回归系数不断增大,说明年龄是影响流动老人健康状况的重要变量,年龄越大,流动老人的健康状况可能越差。这与已有的关于老年人健康状况影响因素的研究发现一致(胡宏伟、李玉娇,2011)[16],说明流动老人具有老年人口的某些特征。同时,受教育程度对流动老人健康状况的影响在三个模型中也均通过了显著性检验。和没有受过教育的流动老人相比,受过教育的流动老人,其健康自评更为积极,这表明教育能显著提高人们的健康自评(胡安宁,2014)[29]。对此,其可能的解释是:受教育程度较高者,其自身的健康意识可能较强,对健康知识了解和掌握的也更为丰富,在生活中作息、饮食等生活方式更加科学合理,故自评健康高于受教育程度较低者(Cutler&Lleras-Muney,2010[30];Shea et al.,1991[31])。户籍状况对流动老人健康自评的影响也分别在0.1%、1%、1%的水平上通过了显著性检

验,这启示我们城镇户籍的流动老人和农村户籍的流动老人在流动过程中存在着户籍上的健康差异,即城镇户籍的老年人健康自评状况好于农村户籍的老年人。这一点也印证了杜鹏基于“六普”数据所发现的城镇老年人比农村老年人健康状况更好的研究结论(杜鹏,2013)[20]。

表2 流动老人自评健康状况影响因素的交互分类表 单位:%

在社会经济特征层面,主要经济来源、是否患慢性病(糖尿病、高血压)、是否参加社区体检、锻炼时长等变量也显著影响流动老人的健康状况。具体来说,主要经济来源为社会保障收入和家庭支持或其他的流动老人比经济来源为个人劳动收入的流动老人健康状况更差;相比于没有患慢性病的老年人,患有慢性病的老年人健康自评更为消极;参与社区体检能显著提高流动老人的健康状况;同从不锻炼的流动老人相比,每天坚持锻炼的流动老人,其健康状况更好,这也说明了“生命在于运动”的内涵和意义(谷琳、杜鹏,2007)[15]。

流动特征因素对老年人健康状况的影响主要体现在流动范围为市内跨县的老人比跨省流动的老人健康自评要差;流动时间越长,老年人的健康状况可能越差;流动原因为务工经商的老人其健康状况比流动原因为照顾子女/孙辈的老人要差。

表3 流动老人自评健康状况影响因素的Logit回归分析

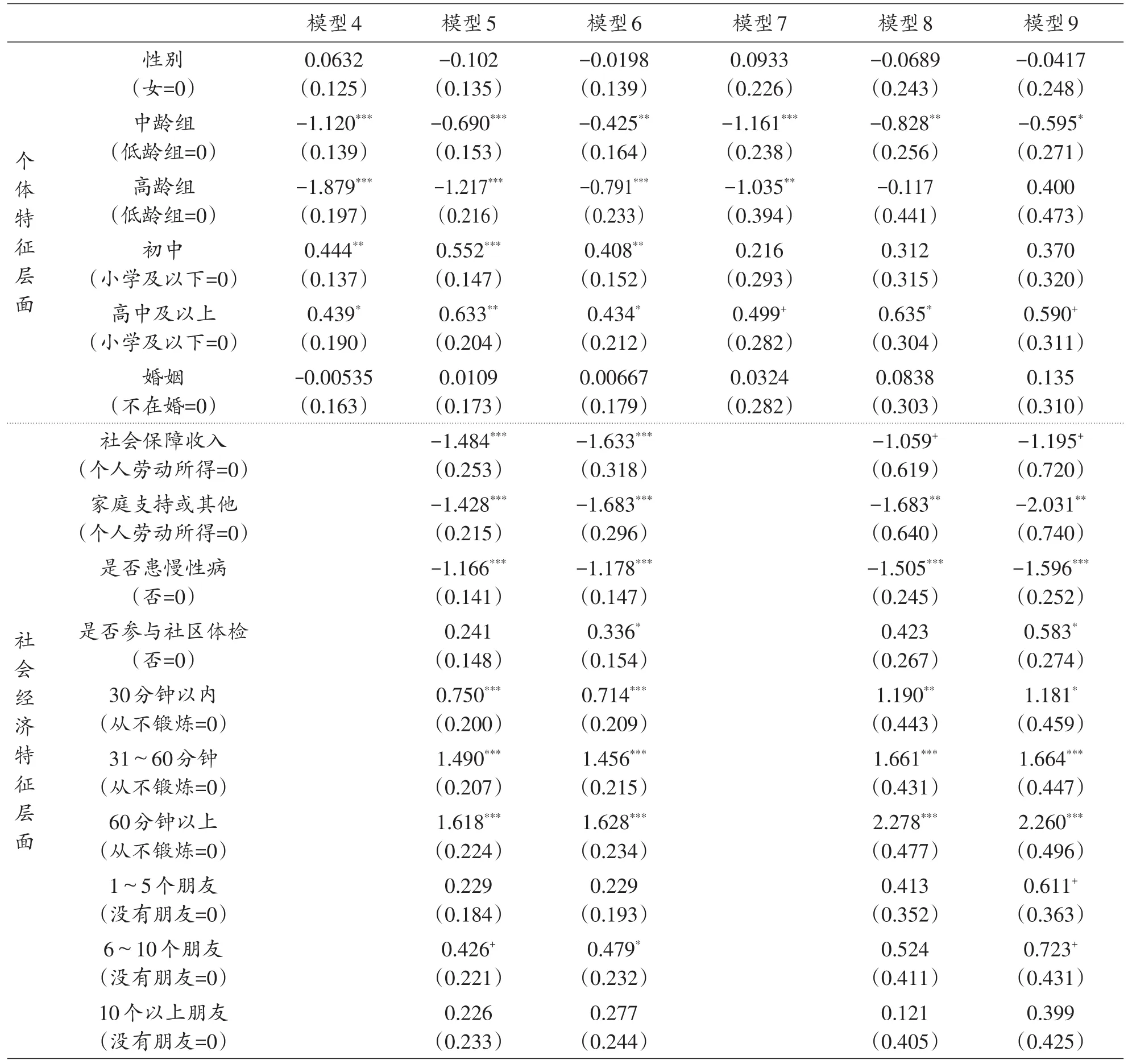

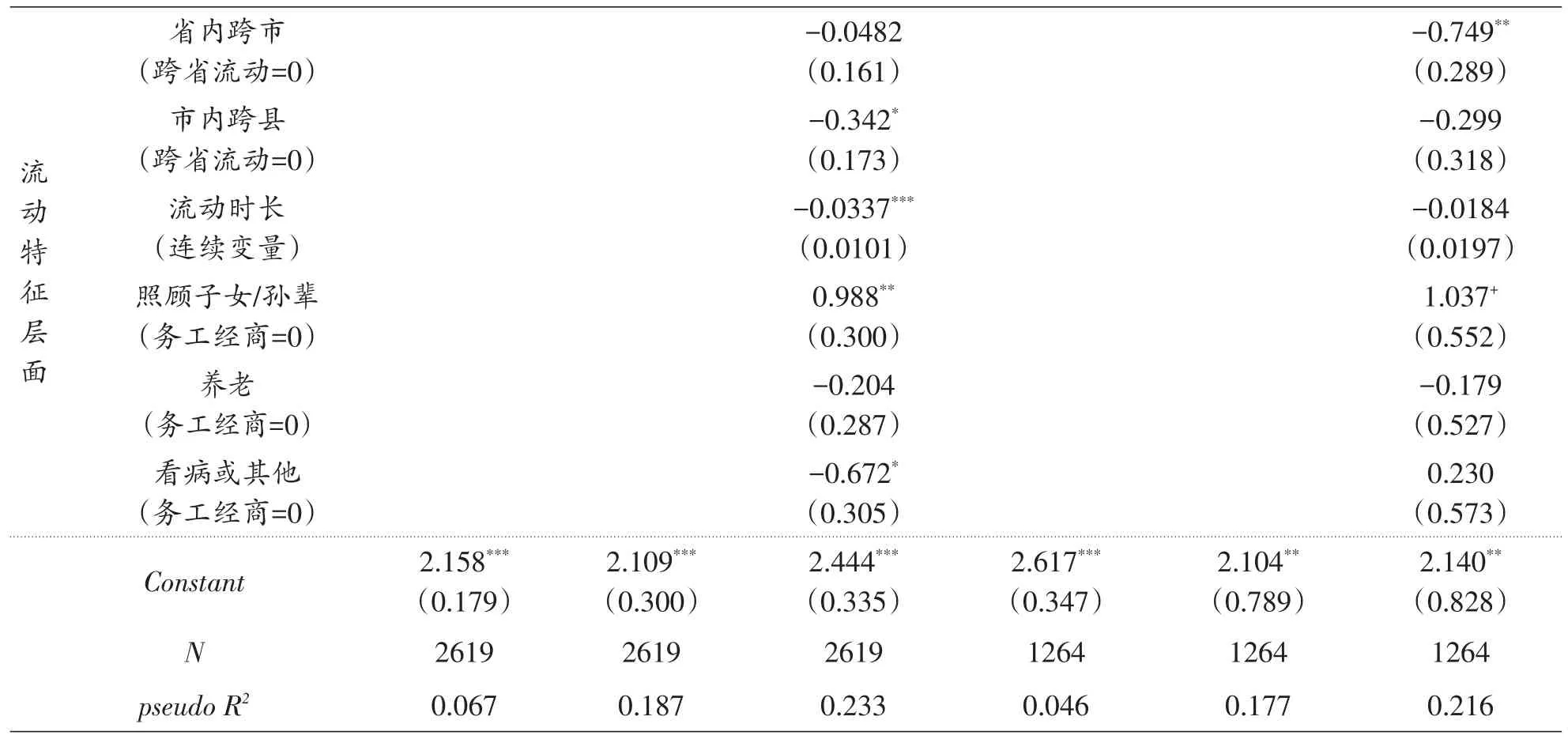

2.不同户籍流动老人自评健康状况的影响因素

前文述及,不同户籍的流动老人存在着明显的健康差异,且统计检验显著。基于此,下文我们将从城乡户籍差异的视角出发,把流动老人分为城镇户籍的流动老人和农村户籍的流动老人两个群体,分别对影响他们健康状况的因素进行考察。如表4,模型4、模型5、模型6为农村户籍流动老人健康状况的回归分析,模型7、模型8、模型9考察的是城镇户籍流动老人健康状况的影响因素。模型4和模型7为基准模型,展示了个体特征变量对不同户籍流动老人健康状况的影响,模型5和模型8分别在基准模型的基础上加入了社会经济特征层面的变量,模型6和模型9进一步将流动特征层面的变量纳入回归方程。具体分析如下:

首先,在个体特征层面,不论是农村户籍的流动老人还是城镇户籍的流动老人,他们在性别、婚姻状况上的健康差异依旧不显著,而年龄、受教育程度的健康差异则在不同维度上显著性不同。具体而言,与低龄组流动老人相比,中龄组流动老人健康更差,这一结果在不同户籍的流动老人中均具有统计学意义上的显著性。而在高龄组中,低龄老年人比高龄老年人更为健康的结果仅在农村户籍的流动老人中通过了显著性检验,对于城镇户籍的流动老人来说(模型9),其健康自评反而比低龄老人要好,但这并不具备统计学意义上的显著性。不同户籍流动老人教育程度上的健康差异主要体现在,初中学历的农村流动老人比小学及以下的农村流动老人健康状况要好,且这一结果在模型4、模型5和模型6中均通过了显著性检验,但对于城镇户籍的流动老人来说,拥有初中学历者比小学及以下学历者更为健康的研究发现没有通过显著性检验,说明初中学历和小学及以下学历对城镇户籍老人健康的影响二者之间没有差异。这可能与不同户籍制度下流动老人的先赋性因素有关。一般意义上,城镇户籍的流动老人社会经济条件较好,可以掌握和支配更多的健康资源,在生病时能够及时得到较好的医疗卫生服务,从而也就缓冲了教育对健康状况的影响。而农村户籍的流动老人因社会经济条件受限,在流动过程中往往面临着较大的健康风险,教育对他们来说则能起到了一定的保护作用。同样,在高中及以上学历的流动老人中,教育的健康差异虽然在不同户籍的老年人中均通过了显著性检验,但教育对农村户籍流动老人的影响效应与对城镇户籍流动老人的影响效应之间仍存在着差异。

其次,在社会经济特征层面,主要经济来源、是否患慢性病、是否参与社区体检、锻炼时长等变量对流动老人的健康状况也都有着不同程度的显著影响。具体来说,主要经济来源为社会保障收入、家庭经济支持或其他的对不同户籍身份流动老人的自评健康状况均有着负向的显著影响。在农村户籍的流动老人中,主要经济来源为社会保障收入和家庭经济支持或其他的老人均在0.1%的显著性水平上比经济来源为个人劳动所得的老人健康状况差。而城镇户籍的流动老人则分别在10%和1%的统计水平上健康差异显著。针对这一结果,其可能的解释是,主要经济来源为个人劳动所得的老年人,本身健康状况就较好,他们还能够参与社会劳动,自食其力,暂尚不需要社会和家庭成员的帮助,而那些身体状况不好的老人则更需要社会保障和家庭成员的支持。另外,不同户籍流动老人在社会保障收入与个人劳动所得上的健康差异,可能与城乡二元分割下的社会保障制度有关。长期的城乡二元结构壁垒,使得城镇户籍的老人比农村户籍的老人在保障内容、保障水平等社会福利方面都更加优越,而农村户籍的老人在此方面保障的相对不足,因此,这可能影响了不同户籍身份老年人的自评健康状况。是否患慢性病对流动老人健康状况的影响主要表现在,无论是城镇户籍还是农村户籍,患有慢性病的流动老人,其健康自评要差于没有患慢性病的老人,且模型5和模型6、模型8和模型9均在0.1%的统计水平上显著。与此同时,我们也发现,参与社区体检和坚持每天锻炼均能显著提高流动老人的健康状况,这一点在相关研究中已得到佐证(温勇等,2014[32];王甫勤,2012[33])。此外,朋友数对流动老人健康状况的影响表明,在流入地拥有6-10个左右的朋友,则能在一定程度上强化流动老人的社会支持与社会网络,提高他们的健康自评状况。

从老年人的流动特征来看,相对于跨省流动的城镇户籍老人,省内跨市的流动老人健康自评更差,且统计检验显著;在农村户籍的流动老人中,流动范围为市内跨县的比跨省流动的老人健康自评差。这一点可通过“健康选择”效应(齐亚强等,2012)[34]来解释,即健康状况好的老人拥有较强的健康资本,倾向于选择长距离的流动,而健康状况不佳的老人则将家乡附近的城市作为流动的目的地。同时,流动时间越长,流动老人的健康自评越差,这一效应在农村户籍的流动老人中统计检验显著,而对于城镇户籍的流动老人来说不显著。其可能的原因是,农村户籍的流动老人多为高龄农民工群体,他们的生活和居住环境可能面临更大的健康风险,而城镇户籍的流动老人,居家饮食、生活方式等可能更为健康科学,一定程度上有利于缓解流动时长对其健康状况的负面影响。此外,我们也发现,流动原因为照顾子女/孙辈的老人比务工经商的老人健康自评要好,这在不同户籍身份的老人中均通过了显著性检验。对这一发现可能的解释是,中国老年人认为照料孙子女是他们“义不容辞”的责任,老人从照料孙子女的过程中可以享受到儿孙之乐,促进其生活满意度(靳小怡、刘妍珺,2017)[35],进而获得更多的满足感和成就感(Beach et al,2000)[36],健康自评往往较高。

五、结论和讨论

目前,伴随流动人口从“个体化”向“家庭化”流动趋势的转变(段成荣等,2008[3];吴帆,2016[37]),流动老人的规模也将进一步扩大,但流动老人因兼具“流动”和“年老”的双重弱势,他们在流动过程中可能比青壮年流动人口更容易面临一系列的社会问题,因此,我们有必要对流动老年群体予以特殊的关注。而值得注意的是,中国语境下欲探讨流动老人问题,首先我们不能忽视的是中国长期存在的城乡二元户籍制度的社会背景。户籍制度的区隔往往使得人们因城乡身份属性的不同而面临着巨大的社会差异(Wu&Treiman,2004)[38]。因此,本文正是从城乡差异的分析视角出发,将流动老人分为了城镇户籍的流动老人和农村户籍的流动老人两大群体,分别从个体特征层面、社会经济特征层面和流动特征层面考察了不同户籍流动老人的健康自评状况及影响因素。

表4 不同户籍流动老人自评健康状况影响因素的Logit回归分析

续表4

从模型1到模型9,回归结果发现:流动老人的健康自评存在着明显的户籍差异,即城镇户籍的流动老人比农村户籍的流动老人健康自评要好。进一步地,分户籍来看,在个体特征层面,性别和婚姻状况对不同户籍流动老人健康自评的影响均不显著;中龄老人比低龄老人健康自评更差的发现在不同户籍身份的老人中均通过了显著性检验,而相比于低龄老人,高龄老人更不健康的结果仅在农村户籍的老人中统计检验显著;学历对健康自评的影响体现在初中学历的农村户籍流动老人比小学及以下的农村户籍流动老人健康自评要好,但对于城镇户籍的流动老人来说,拥有初中学历者比小学及以下学历者更为健康的研究发现没有统计学意义上的显著性。在社会经济特征层面,主要经济来源为社会保障收入、家庭经济支持或其他的对不同户籍流动老人的健康自评均有着负向的显著影响;无论是城镇户籍还是农村户籍,患有慢性病的流动老人,其健康自评要差于没有患慢性病的老人;同时,我们也发现,参与社区体检和坚持每天锻炼均能显著提高流动老人的健康自评。流动特征层面对流动老人自评健康的影响主要体现在,相比于跨省流动的城镇户籍老人,省内跨市的流动老人健康自评更差;在农村户籍的流动老人中,流动范围为市内跨县的比跨省流动的老人健康自评要差;流动时间越长,农村户籍的流动老人健康自评越差,但这一效应对于城镇户籍的流动老人来说不显著;此外,我们也得知,流动原因为照顾子女/孙辈的老人比务工经商的老人健康自评要好,这在不同户籍身份的老人中均通过了显著性检验。

根据以上研究结论,本文的政策意义在于:首先,就户籍制度而言,由表3中的回归结果可知,城镇户籍流动老人的自评健康好于农村户籍流动老人的健康状况的这一研究发现启示我们,由于城乡二元结构的户籍壁垒影响了不同户籍流动老人的自评健康状况,因此,要实现“健康中国”的战略目标,扎实推进“健康老龄化”的实施进程,政府相关部门就有必要在宏观上加强户籍制度改革,打破户籍分割现状,逐步推动城乡在养老、医疗等方面向着均等化、一体化的方向发展,更好地保障城乡居民平等地共享改革与发展的红利,促进社会的公平正义与长期稳定。

其次,从流动性的角度来说,无论是城镇户籍的流动老人还是农村户籍的流动老人,他们均是流动人口中的弱势群体,且随着流动人口“家庭化”特征的逐步显现,流动老人的规模势必也将进一步扩大。这样,也就对流入地有关部门在对待和处理流动人口问题上提出了新的要求与挑战。流入地政府应及时转变工作思路,未雨绸缪,统一部署,创新性地将符合一定条件的流动老人纳入到当地的养老服务体系之中,切实积极为流动老人提供优质廉价的诸如健康咨询、康复救助等内容的相应服务,努力保障流动老人同本地户籍老人享有基本的同等同质的福利和待遇,更好地促进流动老人的社会融合,提高他们的健康状况。同时,针对流动老人自身来说,其也应当增强健康意识,充分利用生活的社区所提供的基础性公共服务,适当加强体育锻炼,积极参与社区体检,重视社区在提高老年人健康状况上的作用与力量。

本研究也存在一定的局限。首先,流动老人的健康自评可能受到多种因素的共同影响,但囿于数据限制,本文仅从个体特征层面、社会经济特征层面和流动特征层面对之进行了探讨,而老年人的生活方式,比如睡眠质量、是否吸烟、是否饮酒等也可能影响了其健康自评,未来数据允许的情况下,可在这一方面进行深入讨论;其次,本文仅从老年人流出地的立场出发,根据不同的户籍身份对流动老人的健康自评进行了分析,而尚未考虑流动老人的流入所在地,而流入地(区域)的不同也可能影响了流动老人的自评健康;最后,本文基于截面数据得出的研究发现与研究结论,还需要历时性面板数据的进一步验证和检验。✿