基于公共环境的中国古代经典苏式彩画的浅析

——以故宫和颐和园为例

2018-10-17邹铭

邹 铭

(北方工业大学,北京 100144)

一、建筑彩画概述

建筑彩画是中国的传统工艺,有着深厚的文化底蕴,色彩绚丽。中国的古建筑大多数以木构架结构为主,彩画作为建筑工程的组成部分,从内容到形式都有它的功能性和实用性。最初的彩画工艺实际上是为了木结构防潮、防腐、防蛀,是针对古建筑形成的一种保护性措施。同时彩画也是中国古建筑上的一种装饰,呈现不同时代的特征,体现出建筑的等级。

中国古建筑彩画因历史悠久,故其历史信息、民族艺术信息颇丰,就其表现形式而言主要分为和玺彩画、旋子彩画和苏式彩画三大类。本文的研究对象主要以公共空间的苏式彩画为主。苏式彩画于乾隆年间(1736年—1795年)流传到北方,相传康熙、乾隆两位皇帝巡视江南时,对苏杭地区的彩画都尤为欣赏,便传苏州匠师来北京绘制彩画,因而得名苏式彩画。由于苏式彩画来源于民间,与官式建筑彩画不同,其绘画方式并未规范化,且无规律可寻。主要内容和表现技法通过作画人的艺术修养所体现,绘画内容丰富多变,题材较为灵活。

二、故宫苏式彩画概况

故宫有规模最大、最完整的古建筑群,其古建筑彩画在清朝时期达到顶峰,并且表现形式多种多样。主要有和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画、海墁式彩画和特色鲜明的宝珠吉祥草彩画几种表现形式。1911年—1925年间,故宫对外檐彩画进行改造,外朝区域主要以和玺彩画、旋子彩画为主,内廷区域主要由旋子彩画和苏式彩画绘制而成。

故宫的苏式彩画大多绘制于内廷建筑上。其中宁寿宫花园是乾隆为归政养老在宁寿宫西北部所修建,花园建筑表面多为枋心式苏画。宁寿宫彩画发生过很大变异,早期宁寿宫的建筑彩画为龙凤和玺彩画。光绪年间,住在宁寿宫的慈禧太后出于对苏式彩画的偏爱,故在六十大寿时将外檐围廊改为苏式彩画。但由于改绘的苏画工艺简单、局部不合规制、绘制粗糙,也不能体现皇家建筑的等级,便于1979年进行重修,恢复了乾隆时期的风格,改为和玺彩画。总体来讲,和玺彩画和旋子彩画在故宫中所占的比重要比苏式彩画多些。

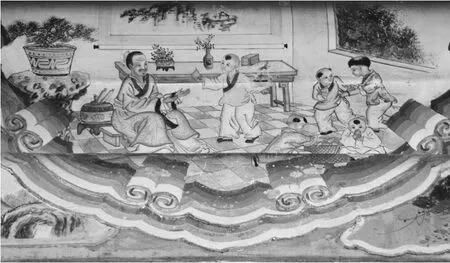

图1 一饭千金包袱式苏式彩画

图2 孔融让梨包袱式苏式彩画

三、颐和园苏式彩画概况

颐和园是清中时期的皇家园林,长728米的长廊是颐和园标志性的建筑之一,长廊中的彩画内涵丰富,共1.4万余幅。此处的彩画与长廊建筑相互映衬,彰显长廊的气势,突出了晚清时期的绘画特点。光绪年间,包袱式苏式彩画开始与北方的官式彩画相融合。之后历经多年变化,颐和园苏式彩画的图案、样式、布局以及设色都与江南地方彩画有所区别。

颐和园作为皇家园林,其彩画是官式苏式彩画中的精品,彩画主要绘制于休闲场所中的亭、阁、轩、榭、垂花门、游廊等等。在颐和园,除长廊的彩画之外,园中其他区域的公共空间中也多见苏式彩画的分布。可以看出,苏式彩画在皇家园林中占有的重要地位,同时,此处的苏式彩画也具有很好的代表性。

四、故宫和颐和园苏式彩画的差异

(一)绘制年代的差异

北京故宫由明成祖朱棣于永乐四年(公元1406年)开始建设,明代永乐十八年(公元1420年)建成,其宫殿建筑也开始绘有彩画。现如今故宫中彩画多为明清时期绘制而成,明代官式彩画多以旋子彩画为主,清代官式彩画创造出前所未有的和玺彩画。而清中叶后期,建筑彩画融合了汉、满、藏多民族文化元素,苏式彩画大多于此时开始在故宫中出现。

满清入关后,建筑仍沿用明代官式建筑体系,皇家行宫苑囿得以发展,具有特色的风景园林建筑开始兴建,苏式彩画也开始绘制于类似颐和园这样的园林建筑之中。颐和园始建于乾隆十五年(公元1750年),大部分苏式彩画是靠工匠们常年积累的经验绘制而成,随意性较强。颐和园经过几次重大的复建和修建,建造初期的彩画作品大多已经无迹可寻。同时由于颐和园长廊彩画处于相对开放的公共空间,因此,其重绘的次数比室内彩画要多,例如现存的彩画大多于20世纪50年代至80年代甚至本世纪初多次重绘。重新绘制的彩画基本保持了晚清时期颐和园彩画的总体风格,同时也留下了历史变迁的痕迹。

可见,苏式彩画是从清代中、后期开始在官式建筑上绘制并发展。故宫由于修缮次数少,还保留了少量初期的彩画,大多分布于生活区域的公共空间中。而颐和园初始绘制的苏式彩画因历史上多次重绘而被覆盖,已经很难知悉其初始的样式和风格,但从重绘的苏式彩画中,依然能够窥见以往的风貌。

(二)题材的差异

故宫中的彩画装饰为了迎合皇家庄严的宫殿氛围,彰显皇权的至高无上,其建筑彩画主要以等级最高的和玺彩画进行装饰。而苏式彩画则大多分布于故宫的园林建筑中,其中尤以“乾隆花园”即宁寿宫花园中的苏式彩画最为精美。故宫内包袱式苏式彩画的取材多为写生吉祥画,更适于生活区域的建筑。例如清代晚期在西六宫区域,慈禧太后居住过的储秀宫的苏式彩画多为寿桃、云纹等纹饰,表达吉祥寓意等内涵。而同一时期翊坤宫也绘制了这类彩画。但故宫内包袱式苏式彩画的题材由于从属于皇家建筑的原因,没有绘制太过于繁杂和热闹的主题。

颐和园的苏式彩画在表现题材上则更加多样,囊括了文人、民间、宗教三种传统艺术题材。文人艺术题材是通过艺术的表现手法,将人物、山水、花鸟、线法四个内容互相交替排列,并用各种画框分隔,绘制在同一建筑上。同时由于文人对“文房四宝”的喜爱,颐和园苏式彩画中博古内容的出现,更是表达了文人的审美趣味。另一大艺术题材为民间题材。彩画匠师大多来自于民间,倍受民间文化熏陶。他们通过艺术创作手法,巧妙地将家喻户晓的民间故事和戏剧人物故事组合在一起,并表现于长廊的包袱彩画作品中。宗教艺术题材则是取材于中国古典四大名著以及神话故事、戏剧片段、成语故事等。而其中尤为引人注意的是,在长廊绘制的许多民间故事和神话传说彩画中,还包含弘扬中国传统礼仪文化的内容,例如:一饭千金(图1)、孔融让梨(图2)等。苏式彩画这种具有教化功能的题材形式,是其他类型的彩画所不具有的。

与故宫的苏式彩画相比,颐和园作为一座大型的皇家园林,其苏式彩画的题材更加自由和多样。同时,其题材的艺术内涵也比故宫的苏式彩画更加丰富。这些不同之处都使得两处的苏式彩画在题材上有了明显的区别。

(三)表现技法的差异

故宫主体建筑多为高等级的官式苏画,与颐和园彩画不同的是大量的用金,甚至用金线勾画纹路。并绘制龙纹,四周画有云彩纹和火焰纹,主要突出皇家的尊贵。同时采用“线法”的绘画技法,线法是苏式彩画白活绘画技法之一,是运用中国传统绘画的经营位置和西方透视学原理及水粉风景绘画技法相结合绘制而成。如倦勤斋室内的通景画,从屋内仰视,犹如身临其境,有着中国古典彩画难以描绘的立体效果和逼真感。在包袱式苏画的烟云筒数量上,故宫的苏式彩画和颐和园也有所不同,如翊坤宫及其东、西配殿的建筑外檐彩画采用了10个烟云筒。(图3)

颐和园苏式彩画的表现手法装饰性强、纹饰清晰,主要采用传统工艺画法, 最具特色的表现技法同样也为“线法”,但在纹饰和工艺表现上比较自由。其中包袱彩画的技法主要是落墨搭色、硬抹实开、兼工带写等,线法也运用颇多。长廊中的包袱线法有180余幅,约占包袱绘画的六分之一。其中人物故事与山水风景多采用洋抹及现代绘画技法对人物、飞禽、走兽进行刻画,包袱框采用“攒退”的表现手法和渐变的颜色绘制,突出画面的立体感。颐和园长廊烟云以6筒和8筒为主(图4),只有石丈亭、对鸥舫和鱼藻轩进深间用到了10个烟云筒。

由此可以看出,故宫苏式彩画多采用沥粉贴金工艺,以彰显皇家贵气以及炫耀皇权至上;而颐和园的苏式彩画则更加注重装饰效果,表现技法更加自由,体现出了皇家园林的绚丽丰饶。两者存在一定的差异。

图3 故宫翊坤宫彩画10筒烟云筒样式

图4 颐和园长廊彩画6筒烟云筒样式

(四)色彩的差异

明末清初,故宫苏式彩画用浓墨重彩层层描绘,主题色彩以青、绿二色为主。清中期到清晚期,色彩并不是使用传统意义上的纯色,而是采用复色,丰富了色彩层次,并大量使用金色,以体现皇家建筑的富丽华贵。清晚期的苏式彩画在宫殿中运用了对比色调,多分布于开放区域的宁寿宫花园西路北端倦勤斋、符望阁及游廊等处。苏式彩画整体色调也由深变浅,已逐渐形成固定的设色模式。

颐和园苏式彩画的色彩种类则充分体现了色彩的丰富性。颐和园的彩画一般采用砖红色、土黄色或者白色等暖色作为基调色,色彩鲜明。早期和玺彩画与旋子彩画用色比较单纯,色彩多采用暖色、中间色。比如:粉色、米色、三青色与香色,给人一种庄重、雅致、华丽的视觉感觉。到了清代中晚期,由于石青、石绿被洋青、洋绿所代替,色调则开始偏间色。乾隆时期的苏式彩画也称为官式苏画,其出现时间晚于其他两种形式的彩画,受此影响也产生了一定的变化。因而,苏式彩画、和玺彩画以及旋子彩画的颜色至此都有了整体变化。之后的苏式彩画则延续了这种颜色样式,直至现代。由于颐和园长廊彩画处于公共开放的环境中,因此其色彩的退化和斑驳程度要比室内彩画更快。这也说明相对封闭的室内空间而言,绘制于公共环境的彩画更不易保存。

综上,故宫苏式彩画的色彩对比性强,并大量采用彰显皇家气派的金色,以体现皇家建筑的恢弘气派。颐和园苏式彩画的色彩则更加丰富,多采用暖色调绘制,衬托出颐和园更加绚烂多姿、充满活力的氛围。

(五)绘制位置的差异

故宫苏式彩画多绘制在建筑内外檐,由于等级森严,一般在内廷寝宫和庭院的建筑上绘制,体现出既有秩序,又不失趣味的区域特点。例如在文渊阁、西六宫区、宁寿宫花园和御花园区域有所分布。故宫中轴线区域主要是和玺彩画,两侧区域主要绘制旋子彩画。由此可见,在故宫这样的皇家建筑群中,苏式彩画绘制位置大多位于休闲、生活区域的公共场所,这或与其建筑本体的使用功能有关。

颐和园苏式彩画主要绘制在园中的主体长廊中,每根枋梁都绘有彩画,东起乐寿堂的邀月门,西至万寿山的石丈亭,基本整条长廊都绘制了苏式彩画。长廊彩画属于苏式彩画中的包袱画,绘于建筑檐步上,是颐和园彩画中重要的组成部分。除佛香阁景区、东宫门景区和南湖岛景区外,其他景区建筑上均绘有苏式彩画。可见,从苏式彩画在颐和园中的分布和绘制位置来看,较故宫而言,颐和园更注重苏式彩画的使用,且绝大部分绘制于室外的公共空间。相比之下,园中其他类型的彩画则分布少些。

通过以上对故宫和颐和园中苏式彩画的分析可以看出,故宫中少量苏式彩画和颐和园长廊的苏式彩画各有特点。由于苏式彩画在表现方式上相对贴近日常生活,同时受古建筑使用功能的限制,不像和玺彩画和旋子彩画能够体现庄严的宫殿氛围。因此,苏式彩画更适合绘制于秀美别致的园林建筑之中。

五、结语

苏式彩画是中国古建筑的组成部分,同时也是中国古建筑上一种主要的装饰艺术形式。本文通过对故宫和颐和园中公共区域苏式彩画的比较和分析,可以看出苏式彩画由于其绘制场所的功能属性不同,对其所在场所产生的意义也不同。与其他类型的彩画相比,苏式彩画的题材和内容等方面承载着文化流通、道德教育等作用,具有其他彩画类型无法达到的教益功能,同时对中国古建筑的装饰有着不可替代的作用。因此,对其进行深入的研究也将对中国传统文化艺术的传承具有深刻的现实意义。■