浅析中国古典建筑屋顶艺术

2018-10-17李先达

刘 宇,李先达

(天津理工大学,天津 300384)

中国古典建筑如从视觉与感官的角度来看,可以称之为一种“屋顶艺术”。它与西方古典建筑过于强化立面的思维方式不同,在其外形设计上,更加偏重于屋顶的雕琢与塑造。其中,“屋顶”在整体建筑的比例中,体量最为庞大;变化最为丰富;装饰构件较为繁多;挑檐最为深远;种类、级别、形式也最为多样。其自身的体量关系足以盖过建筑的屋身。因此,可以说,中国古建中的“屋顶”,在其视觉形象上,也就可以等同于古建本身,成为最具有辨识度的组成部分①。而屋顶本身的功能属性、形态造型以及内在蕴含的文化哲学,也是其可以代表古建“形象”的重要原因。(注:“形象”是指中国古建的整体外观特征,以及传达给观者的最直观感受。)另外,屋顶的“反曲流线之形”,也成为整体建筑群落呈现优美“天际线”的根源所在。因此,“屋顶”自身的造型设计必然蕴含着深厚的艺术智慧与营造意匠,并且具有“形态美”与“意蕴美”的双重艺术特征。至此,文章将以设计美学为切入点,通过对古建屋顶营造的“理性之法”;屋顶形态在视觉上所传达出的“感性之情”;以及屋顶装饰与整体形态所表达的“寓意之美”等多方面的综合分析,揭示出古建屋顶造型艺术的美学原理,并深层解读其内在的“形“与“意”。

一、屋顶构造的“理性之法”

中国古建屋顶构造的“理性之法”主要体现在“构造理法的科学性”,“形制使用的合宜性”,“设计手法的艺术性”,以及“儒家礼制等级的秩序性”上。其中,“科学性”是从屋顶的功能入手,彰显屋顶的现实功能性;而“形制的合宜性”是指屋顶的形式需与使用功能相匹配的特性;“艺术性”则是从设计学的手法而论;而“礼制的等级性”则是指奠定屋顶级别与形式的根本“礼法”。因此,科学的功能属性、造型的艺术性,以及“礼制”的文化属性就构成了“理性之法”的三大要素。而这几种要素之间所产生的关联与融合,也就成为屋顶造型设计的内在动因。以下将对其进行具体的剖析。

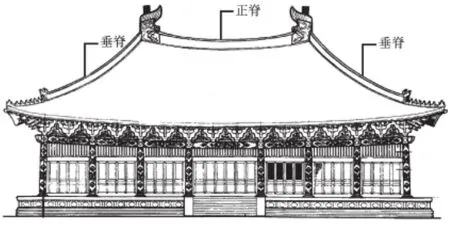

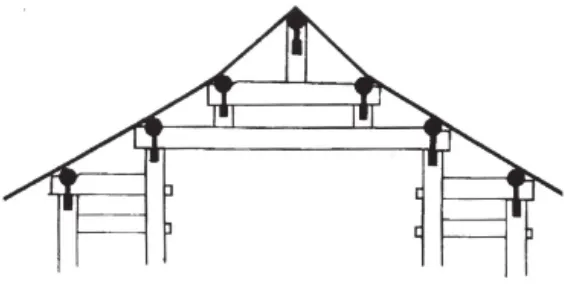

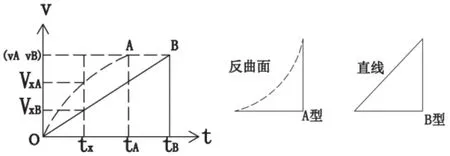

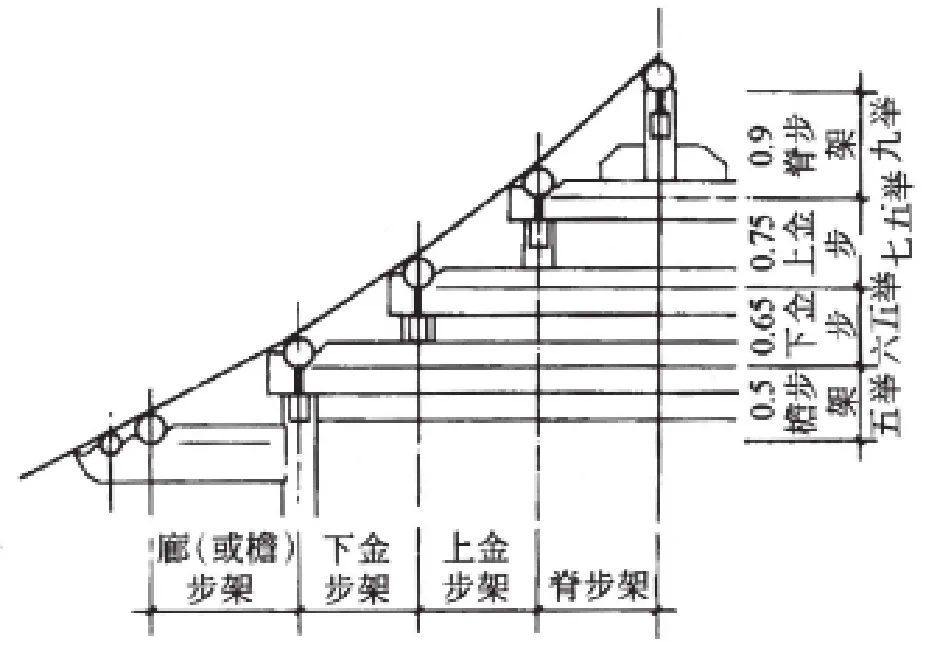

首先,屋顶构造的科学性。中国古建中的屋顶在材料的选择上,主要以瓦片为主。其主要的原因在于考虑整座建筑的防火、防水与排水。由于中国古建中的主体框架结构是由木材组成(主要以“抬梁式结构”为例)②,因此,对于屋身以及内部梁架结构的保护,也就成为屋顶的主要功能。另外,古建中的屋脊不是“直线型”,而是采用“曲线”的形态。如以庑殿顶为例,中心正脊弯曲较小(注:“宋式”弯曲较大,“清式”弯曲较小)而两端的垂脊则呈现明显的曲线形态(图 1)。而建筑内部由“举折推檐”之法所构成的檩梁结构,也使得屋顶的坡面呈现多段的折线,进而又衍生出“曲面”的屋顶③(图2)。而该种巧妙构造之法的功效与优势则主要表现在它的排雨速率与时间上。根据物理推算,曲线型的界面要比直线型的界面,在排水时间上会更快些,并且不容易产生积水的现象,而古建中屋顶的界面在弧度与角度的推算上,都十分得当(图 3、图4)。它也成为屋顶呈现曲线形态的重要原因。除此之外,古建中的屋顶还探出屋身,具有出檐深远的特征。其主要目的在于防止雨水的侵蚀,保护其内部梁柱与斗拱构造的完好性。因此,中国古建中屋顶构造的“科学性”体现了“理性之法”。

其次,屋顶形制使用的合宜性。中国古建的屋顶种类多样,主要有庑殿、悬山、硬山、攒尖、歇山等④。而不同的屋顶形式适用于不同的功能与范围。如庑殿、歇山主要适用于宫廷、王府、寺庙、园林等官制建筑;硬山则多用于民用建筑;而攒尖、卷棚形式则运用于园林的亭台与连廊,以及祭祀性的礼制建筑(如:祈年殿属于圆攒尖)。另外,屋顶的形态还会因建筑的功能与级别,而加以向上累积或重叠。如阁、楼、重檐庑殿、重檐歇山等类型的建筑。因此,屋顶造型的“理性之法”又体现在功能与形式的统一性上。

再次,屋顶造型手法的艺术性与超前性。中国古建中的屋顶设计在承继古人智慧的基础上,还隐藏着现代设计美学的原理。即采用了点、线、面相结合的设计手法,构成了流线型的飞檐。而每一个环节也都分置于屋顶的结构之上。其中,“点”的内容主要集中于鸱尾部件以及挑檐的装饰上;而“线”则体现在正脊与垂脊之上;而“面”则是通过四边的坡面与瓦片的堆叠构成。而这种美学之理的精要则在于,通过不同部分“点、线、面”之间的拼接与咬合,进而形成完整的艺术形态,并且产生和谐的美学效果。因此,可以说,中国古建中的屋顶造型又含有现代构成艺术的美学法则。

最后,屋顶营造的礼制秩序性。中国古建中的屋顶形式不是随意的建置,它有着严格的等级与制度要求,有着自身独树的营造体系,需要完全依照“礼制”所规定的内容进行。如庑殿、重檐、攒尖等较高级别的屋顶形式,只许皇家、王宫贵族使用;又如民居建筑不得使用黄色琉璃瓦等。而每一个屋顶形式也代表着不同的等级。如庑殿、攒尖的级别要高于歇山、悬山;重檐的屋顶形式要高于单檐的屋顶。因此,古建中的屋顶形式拥有着严格的秩序性与等级性。如客观地从设计学的角度来谈,这种等级与秩序性,也主观地稳固与强化了屋顶的形制与内容,使其具有“模式化”与“规范化”的特征。它即在求得丰富“形式”的基础上,又求得了统一性。因此,它也构成了“理性之法”的文化因素。

综上所述,古建中屋顶的“形态”之美,即是通过科学的功能性、设计的艺术性,以及与礼制的文化性相融合而成。而这种“形态之美”还可生化浓厚“感性之情”,并蕴含着丰富的寓意之美。以下将对其进行理论阐述。

图1 屋顶曲线

图2 折线求曲

图3 反曲面与直线面力学分析图(注:曲面一开始加速度大,因此,达到的时间会更快些)

图4 “举折之制”角度、弧度图

图5 步架定位图

二、屋顶造型的“感性之情”

中国古建中的屋顶造型在遵循科学、理性、礼制的原则基础上,又可透过挑檐深远、曲线优美的造型形式,以及“中和”文化的入驻,产生“活泼”而又“生动”的情感体验⑤。(注:“中和”文化是指中国古典文化对于建筑艺术的影响与启发。)而这种感性的深化与领会主要源自多元文化之间的碰撞与交融,源自“模数化”体系与其在该体系下所形成的“曲线造型”之间的完美整合。至此,文化的“中和性”,以及“规整制度”与“自然曲线”之间的整合性,也就成为屋顶造型艺术可以传达出“感性之情”的重要原因。

首先,屋顶造型所蕴含的文化“中和性”。从上文中关于屋顶造型的科学性论述得出,古建屋顶的外形设计遵循着特定的法度,也就是儒家所提倡的“礼制”,它充分地体现了儒家文化对于屋顶形制的影响。其造型也彰显了均衡、对称、模数的设计原则。另外,从屋顶曲线形态的设计还可以看出,古建的屋顶又具有灵动、飘逸、流线的特征。其造型又是对道家文化的彰显。因而,中国古建的屋顶既含有理性的“礼”,又蕴含着感性的“乐”。它在严密的制度之下,不失变通;在模数的制法之中,不失灵活。因此,中国古建的屋顶设计即是通过背后多元文化的糅合而产生的,具有明显的文化“中和性”特征。而屋顶本身的庄重、庄严与灵动的特点,也在观者的视觉瞩目下得以感知,并产生彼此共鸣的情感体验。

其次,统一的“数据”与变化曲线的完美整合。中国古建中的屋顶在制法上,具有统一的法式。宋式与清式屋面虽然在步架定位的方法上,有所区别,但在总体上,两者仍以固定的数据为基准,并以“斗口”“等材”为单位(图 5)。因此,它的制法具有统一性。另外,古建屋顶由步架所推出的屋檐与屋面,还可形成优美的曲线,且具有“折线求曲”的美学特征。如单独地从形态上进行感知,观者很难想象屋顶内部的构造蕴含着复杂的理性原则与繁琐的数据信息。因此,古建中的“屋顶”是由“理性制法”与“感性之情”共同结合,所产生出的美学杰作。它即在理法上,说明了屋顶“曲线形态”的原因。同时,又通过优美的“形态”,将原有隐含的法度“感性化”。

综上所述,中国古建中屋顶造型的“感性之情”即是通过观者对屋顶外在形态的直观感受,从而产生彼此共鸣的情感体验。它在使观者领略其建筑“美形”的基础之上,又透过自身蕴含的文化内涵,使观者进一步领悟其深藏的“美意”⑥。

三、屋顶装饰与形态的寓意之美

中国古建中屋顶造型艺术的“意”,主要是透过装饰构件的寓意之美,以及形态本身的“象征意蕴”进行彰显。其中,“装饰构件”是以具体的物化形式,传达寓意之美,是为“意”的显性媒介。而形态上的“象形之意”,则是依托装饰构件与曲线造型,从哲学的角度进行“形而上”的体会,是为“意”的隐性元素。以下将从物化的装饰与形上的哲理两方面,分别阐述屋顶造型艺术所隐含的“意”。

首先,物化装饰的寓意之美。中国古建中的屋顶在整体流线造型的基础上,还装饰着许多的构件与神兽。这些构件主要布置在屋顶正脊的两端、垂脊之前,以及角脊的两端。而这些装饰都选取神兽或一排“套兽”为组件(图 6)。它在起到装饰作用的同时,还蕴含着深刻的寓意与功能思维。中国古建在整体屋顶的设计上都一直秉承“防火”的观念。因而,设计者便从功能思维为出发点,在屋顶处引入具有防火寓意的神兽,寓意神兽能护佑建筑,克制火灾。例如:正脊两端的鸱吻即为吐水的神兽。其他的还有天马、海马、龙、凤、行什、狻猊等。除此之外,屋顶的神兽还设置有獬豸、骑凤仙人等寓意公正、吉祥的构件。这些元素的使用,也主观地丰富了屋顶的曲线形态。另外,如从装饰构件本身的象征作用进行更为深层的延展,我们还可以看出,这种象征寓意的背后还潜藏着“拟人化”的特征。寻求庇护、安全;祈求富贵、吉祥;彰显公义、良善,本身就属于人性之范围,是为人性求全、尚美之道德彰显。而这种“以物拟人”“以物表意”的特点,恰与文学艺术中“借物言情”的表现手法相契合。因而,屋顶的装饰构件不但具有寓意性,而且还具有拟人化特征。它也成为古代匠人塑造屋顶,表达内心思维与情节的“器物”媒介。而这些神兽,也犹如匠人手下的“诗词”,在屋顶之上,“挥洒排列”。至此,可以说,古建中屋顶的装饰不是随意填充,它是在以功能思维为核心的前提下,以人性道德的本真与向往为导则,通过引用具有象征寓意的神兽,丰富屋顶的形式与内容,彰显匠人内心独到的设计思想。与此同时,这种理念又与现代设计美学中,通过具象的形式表达背后设计理念的思路相吻合。因此,屋顶的装饰构件即是通过两种属性,体现着屋顶造型的“寓意之美”。

其次,屋顶形态的“形上之意”。中国古建屋顶呈现曲线形态,在世界建筑史中,可称独树一帜(注:日本、韩国、朝鲜之建筑历史,皆承继我华夏建筑之体系。因而,中国古建为源头、为根本)。而这种曲线形式,也更为深层地表达了中国人追求“脱凡出尘”“涅槃重生”的哲学深意。《易经》曾记载:“形而之上谓之道,形而之下谓之器。”⑦屋顶曲线的造型与装饰是为“器”,而存在于“形”之上的内含哲理与深意则为“道”,是为造型所预表的深意。中国人自古称所居之地为神州大地,然也可谓之凤凰之地。古人曾将凤凰与大道的兴衰、圣人的出没相关联。而凤凰本身的重生不灭,也成为古人追寻之向往。中国古建即在屋顶之“器”的设计中,以出檐深远、反曲流线为主要特征,这也促成建筑群落呈现出优美之“曲廊”,仿佛与天际相融合。而这种飞流、飘逸的形态也恰如凤凰的翅膀,在天地间遨游。其屋顶形态的“形上之意”则在于表达重生不灭、脱凡永恒的哲学理念。木框架建筑本身虽具有暂时性,然建筑屋顶形态所表达之内涵则具有无限、永恒之意蕴。建筑可遭焚毁,但浴火重生后,会变得更加完美。至此,屋顶曲线造型所表达的“形上之深意”,则在于重生、求全与永恒的“道学”精神。

四、结语

从以上关于屋顶造型理性与感性的分析之后,可以看出,中国古建中的屋顶造型设计是以理性、法度为基础,以形式的优美、传神、飘逸为目标,并通过文化的“中和”与“交融”得到深层的美感,具备“美形”与“美意”的双重属性。至此,可以得出一个结论,即中国古建中的屋顶造型“形简而意深”“法慎而情惬”,理法与形式并重且互相契合,“形器与内道”相表里,进而达到“形意双至”的境界。它既在“形态”与“意蕴”设计上,实现了功能与形式的完美结合,同时,又与现代主义的提倡的设计理念产生彼此的共鸣与呼应,可称作“形、意”之美结合的典型“佳作”。■

图片来源:

图1、图3:作者自绘

图2、图4、图5:《中国古代建筑历史图说》侯幼彬,李婉贞

注释:

①刘敦桢.中国建筑史[M].第2版,北京:中国建筑工业出版社,1984:3-17.

②李允鉌.华夏意匠[M].第1版.天津:天津大学出版社,2005:185-189.

③李诫.营造法式(卷一)[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

④侯幼彬,李婉贞.中国古代建筑历史图说[M].第1版.北京:中国建筑工业出版社,2002:184-200.

⑤王辉.建筑美学形与意[M].第1版.北京:中国建筑工业出版社,2012:118-121.

⑥朱良志.中国美术十讲[M].第1版.北京:北京大学出版社,2013:134-137.

⑦《易经·系辞》