山东当代绘画的地域性与日常生活叙事转向

2018-10-17山东师范大学美术学院250000

(山东师范大学美术学院250000)

20世纪以降,对绘画的地域性的研究热可以说主要有以下几方面原因。其一,现当代社会的信息传播与文化全球化很大程度上消解了各地域之间的空间阻碍,地域文化多样性因此受到威胁。随着学界对“中国形象”研究日益关注,绘画的地域性比较研究因此也成为一个新课题。其二,从学科之间的互动角度来看,中国美术研究的热点话题的出现和研究方法的更新,往往是在文学理论研究的刺激下发生的,可以说,绘画的地域性研究可以说是紧随地域文学研究潮流而来的。其三,从研究重心来看,20世纪后叶开始,以国家为单位的研究视阈逐渐脱离美术界的舞台,绘画的地域性研究在突破横向的历史发展脉络的基础上,于纵向的地域分布展开研究,因此,绘画的地域性研究也体现出美术界研究重心的迁移。最后,信息化时代犹如一把“双刃剑”,它不仅让人们足不出户即可日行千里,也让人们感受到地域文化正逐渐被其它强势文化与消费文化取代。此时,对地域多样性的重视,才真正成为人们关注的焦点问题,绘画的地域性研究也由此在真正意义上全面展开。

而对于“日常生活”这一概念,笔者通过考察文献发现,早在20世纪进入现代社会后,马克思、哈贝马斯等人首先摒弃形而上的探索,主张回归人的现实生活世界。然而,所谓现实生活,既有“日常生活”,又有“非日常生活”。继马克思之后,“日常生活”的概念才被正式搬上历史舞台。我国的衣俊卿教授在前人基础上对“日常生活”做出了具体的概念界定,他认为“日常生活是以个人的家庭、天然共同体等直接环境为基本寓所,旨在维持个体生存和再生产的日常消费活动、日常交往活动和日常观念活动的总称。”1当代绘画的地域性指向通常与地域日常生活所紧密相关,日常生活作为地域性表达的载体与内容,是绘画地域性研究中无法忽视的重要维度。

一、20世纪后叶山东绘画地域性研究的历史建构

(一)“地域符号”与“文化走廊”

山东史称齐鲁,是儒家文化发源地,被尊称为“孔孟之乡”。儒家思想创立人孔子、孟子等,均出生于先秦时期的鲁国。孔孟的思想道德精神依然清晰地体现在当代山东艺术家身上。而在山东美术发展当中也可以看出,山东艺术家惯常把孔孟之乡作为地域文化资源进行视觉化的审美表达。齐鲁文化可谓是山东的第一“地域符号”。

同时,在地域绘画的创作当中,地理环境、人文历史、社会背景都会作为一种记忆与资源被用以视觉呈现。作为红色革命根据地的山东,对山东美术的最大影响,是使得山东美术在新中国以来的文艺实践当中,以鲜明的形象对山东的革命历史进行了丰富的表达。在这其中,革命历史成为山东画家的创作资源,革命历史绘画成为山东美术实践的一大形象特点。也就是说,山东的红色革命根据地的身份,既成就了山东美术在革命历史绘画当中的优势,也在一定意义上弱化了山东美术对人文历史表现的力度和能力。这在20世纪最后几十年的美术创作当中表现得愈加明显。

绘画的地域性研究注重的是不同地域之间的“竞争”关系,即地域美术的生成、扩散、博弈、融合、变异等的一系列过程,由此揭示绘画地域性发展的演变轨迹。当我们从空间视域审视山东美术时发现,北边的京津地区以及南边的苏沪杭地区两地对山东绘画的地域性塑造构成了“文化走廊现象”,即山东绘画在南北美术高峰的影响下建构着自身独立的地域性面貌。山东作文化走廊,是与两地之间的美术文化传播要道,是南北美术文化的传播和扩散,既分享了两地绘画的先锋气息及人文气息,同时也与本土的地域符号相结合,从而形成了山东绘画的独特地域性面貌。

(二)“空间情怀”与“乡土趣味”

在绘画的地域性研究中,“空间”成为山东绘画特别要强调的文化意识形态。在空间博弈下,在自我形象重塑的诉求下,各种基于地域性发展的空间欲望由此萌生。除却发扬本土空间的优势资源,与他者空间抗衡。学习他者空间的优秀资源,让自我在学习中强大,也不失为一种途径。这时,地域美术实践便作为整体中国的组成部分进行破旧迎新的形象再塑造。而这时的空间欲望,就转换成改变空间的欲望。即通过借鉴地域美术资源,改变当前绘画的非现代的形象,以西方为镜像塑造中国绘画的地域性。

通常,地域性发展都是基于对空间的改变欲望。学习他者的艺术语言和绘画样式都是改变空间的欲望的表征。然而,20世纪后叶的山东绘画却是在维护空间的欲望下进行地域性的探索与发展的。前代的历史实践惯性导致了20世纪末几十年中的山东艺术家仍旧是从维护空间的欲望下进行创作,即善于挖掘自我空间的象征资源进行形象重塑。在这种不自觉的实践逻辑下,对“乡土趣味”的崇拜腾空而降,以沂蒙山区、沿海地区为主的“乡土人情”成为山东绘画维护空间地域性这一欲望的具体表征。

“文革”结束之后政治范围的宽松和对艺术本体的重新反思,使得山东艺术家也对山东绘画产生了强烈的“形象塑造”的诉求,萌发了“要把山东绘画搞上去”的强烈愿望。这时,山东绘画界借鉴60年代的形象塑造经验,开始从全国范围层面分析山东绘画的优势与劣势,进行综合的定位和比较,意图以新的美术事件展示新时期以来的山东美术形象。

二、改革开放四十年山东当代绘画的地域性与日常生活叙事转向

衣俊卿教授强调,二十世纪后叶以来的日常生活既不等同于政治、文化等社会生产活动,也有别于艺术、哲学等精神生产活动。日常生活注重经验性表达,并以传统习俗、常识经验为基本活动图式,属于自在的类本质对象化领域,具有个人性、自主性、实用性、经验性、重复性等特征。但进入工业社会之后,日常生活被严密的规章制度体制化、模式化、符号化。现代绘画的症状也借日常生活表征了出来。尽管艺术家与学者众说纷纭,但都与绘画的发展有着紧密的联系,他们或主张营造绘画艺术的象牙塔,使其挑起审美救赎的重担,或主张生活与绘画的结合。这恰恰与西方20世纪绘画演变的两大节点——疏离日常生活的现代主义和重归日常生活的后现代主义,形成了很大程度上的暗合。在中国,60年代以前的艺术家偏爱国家、民族、文化、乡土等宏大叙述方式,直到70年代以后,随着“新生代”、“都市水墨”的勃兴,艺术家逐步开始关心个体当下的生存体验,并处于个体自由言说感性经验的冲动中,群体意识、理想主义精神、意识形态伦理逐渐消退,世俗日常的独立性价值在艺术创作中逐渐合法化。

基于对日常生活与山东省绘画地域性的考察,笔者发现在改革开放以后,山东省的当代绘画也发生了从宏大叙述到日常生活叙事的转变,并呈现出由“遮蔽”到“回归”的演进轨迹。

而且一改之前单向度地肯定性描述,更多地呈现出一种反思批判的姿态,其充分承载了山东当代绘画的独特地域个性与人文价值,可视为山东当代绘画地域性真正获得独立的标志。

(一)从“宏大叙述”到“日常叙事”的山东当代油画

油画作为西方舶来品,早在明代就由欧洲传教士介绍到了中国。但那时的油画在中国人眼中还是个新鲜玩意儿。直到20世纪后叶,油画才渐渐于中国每一片土地上“生根发芽”。山东当代油画的发展可以说也经历了从“宏大叙述”到“日常叙事”的转向。

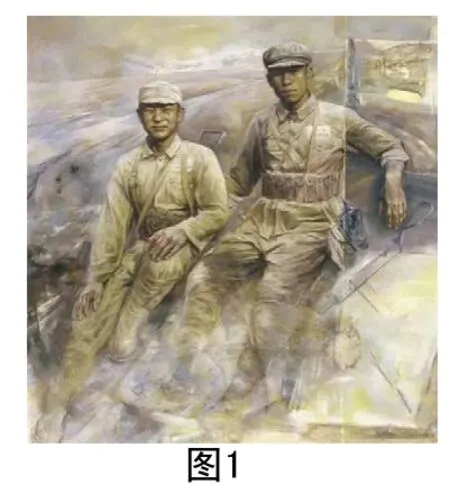

所谓“宏大叙述”,指的是在艺术创作中,对日常生活的描绘依然处于一种“遮蔽”状态的时间段。由于国家与民族危机、社会主义的初期建设以及文化大革命等历史原因,日常生活被艺术世界忽视到近70年代。在这个国家刚刚趋于稳定,各种潜在危机尚存的历史时期,“为艺术而艺术”显得苍白无力,绘画与反映现实的写实主义自然地结合在一起。山东省当时的很多油画创作依然以社会、民族或齐鲁大地等相对宏大的题材为主,其中以张洪祥、陈国力等为代表,他们或走进农村,或仍然畅游在对战争年代的回忆中,感受那份金戈铁马的现实岁月。陈国力的作品《胜利者-无名的战士》(图1)描绘的是两名战后的士兵,虽然画面色调的处理如同二人面迎着阳光,但其中一人面带微笑,另一人则神情肃穆,表达了战争胜利后的双重情感体验。张洪祥在作品《节节胜利》(图2)中同样描绘了战争取得小捷后,村民们得到捷讯时喜悦的场景。这一类油画创作的初衷都指向对艰苦岁月的总结以及对美好生活的向往。

图1 《胜利者-无名的战士》 陈国力

图2 《节节胜利》 张洪祥

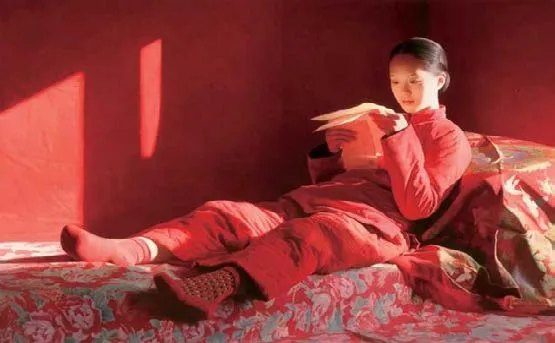

而从80年代左右开始,改革开放之后的几十年里,相对宏大的事件叙述和表达便逐渐推至其次。绘画艺术的日常叙事拉开帷幕,山东本土的艺术家开始关心个体在当下的生存体验。在齐鲁大地深厚的人文气息充斥下,涌现出了诸多著名的油画家,例如王沂东、王克举、徐青峰、王力克、刘青砚、毛岱宗、闫平等等。其中,山东的沂蒙文化为许多画家所向往,例如王沂东的以《远方来信》(图3)为代表的“红衣少女”系列,表达了20世纪末沂蒙山村的日常生活,以色域广泛的红色营造了一种直面山区生活的真实情感。以及王克举的“大地风景”系列写生,描绘出齐鲁风情的独特地域性面貌。同时,对青春的审视也是由这个时期开始的特有题材。刘青砚的《花季》(图4)描绘了几名处于青春期的花季少女,既有暗示对美好生活的向往,又有“我们的青春终归何处”的诘问。王玉萍的“少女系列”更是描绘出美好的流金岁月里少女对青春留影的定格。

图3 《远方来信》 王沂东

图4 《花季》 刘青砚

21世纪开始,山东当代油画的日常生活叙事真正发生转向,开始进入“回归期”。这一时期,时代风潮已从对集体主义经验的强调转向了个人体验的推崇——历史使命、民族责任等宏大叙述已然消退,艺术与现实生活的直接联系得以恢复。齐鲁大地上开始涌现出大量反映当代日常生活的作品,油画完全转入对细小的、日常的、随意的生活描绘。例如闫平的“母与子”系列(图5)、“花卉”系列、“戏曲人物”系列,刘宏、管朴学等人的“花卉与静物”系列,刘青砚、毛岱宗、王力克等人的“意象风景”系列,以及张淳的作品《票友的星期天》(图6)等等。理想对于他们而言,已不再是对未来的幻想,而是成为对当下日常生活的贯彻。在改革开放四十年中成长起来的这些艺术家们不再关心大而无当的宏大理想,不再醉心泛政治化追逐,当下身边的人和事成为其热衷表达的主题。可以说,山东油画由此摆脱了历史遗留,真正开始走向成熟,也因此拥有了具“齐鲁特色”的地域性面貌。

图5 《母与子》 闫平

图6 《票友的星期天》 张淳

(二)从“出世情怀”到“入世关怀”的山东当代水墨

具有千年历史的中国画艺术,随着历史的车轮由20世纪驶向全新的21世纪,也开始了自身从传统走向现代的演变历程。从日常生活维度考察山东水墨的发展变化,因与油画有着相同的社会历史背景,固对日常生活的描绘也呈现出从“遮蔽”到“回归”的这样一个趋势。或者说,山东水墨的日常生活叙事发生了从“出世情怀”到“入世关怀”的转向。

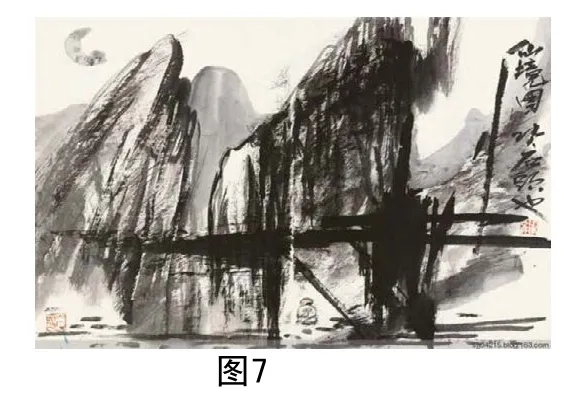

所谓“出世情怀”,言外之意,80年代以前的山东水墨虽已经走上“水墨改造”的征程,却尚存玄虚高迈、超凡脱俗的传统画风。虽然已经表现出了对现实的关怀,但也鲜有反映日常生活的作品。当时的许多水墨画家如前代一样,以仰视的角度,以崇敬的心情,以饱含感情的笔墨苦心塑造着具有时代特色的“经典化形象”。同时,另一部分水墨画家与其恰恰相反,他们由于不甘描绘经典化的时代,所以依然将笔墨意趣付诸于具有世外情节的传统水墨范式中。例如张志民的水墨山水《仙境图》(图7)以及梁文博的水墨人物《物转星移几度秋》(图8),他们表现出类似于中国历史上文人画的价值取向,借山水或花鸟抒情寄兴,状物言志,在艺术功能上也似文人画标榜“写胸中逸气”或“自娱”,不趋附经典化社会的审美追求。

图7 《仙境图》 张志民

图8 《物转星移几度秋》 梁文博

在改革开放以后,80年代以来的几十年里,“人”的主题在山东水墨创作中凤凰涅槃般地复活了,其不仅拥有了丧失已久的主体性,并且获得了日常生活的所有权。由此,山东水墨开始进入当代表现阶段,对日常生活的叙事也开始转向“入世关怀”,呈现出一个不断入世、回归红尘的历程。这一时期涌现出诸多水墨人物画家,例如岳海波、吴磊、张望、张丽华、韩菊声、李忻峰等等。这些艺术家的水墨表现风格依然趋向多元,以续写传统的“新文人画”和摆脱传统规范的“现代水墨实验”为两极,中间地带是20世纪后叶以来水墨画变革实践的多向扩展与推进,固呈现出表现生活题材和水墨现代化相结合的趋势。然而,尽管各种水墨画风异彩纷呈,但其中一个最重要的转变是,当代山东水墨的日常生活叙事真正发生了转向,有着复杂思想和人事背景的都市生活开始映入画家的视野,对日常生活的描绘由此进入“回归期”。

此外,当代水墨的日常生活叙事转向与地域性的确立是不可分割的。一方面,其象征着人类物质文明的极大进步,另一方面,也造成了现代人因生存焦虑而产生的精神异化。新世纪以来,现代社会的发展进程催生了“都市水墨”对这种生活状态的描绘和反思。山东当代“都市水墨”的出现顺应了中国当代绘画地域性转型这一内在要求,并充分昭示出地域性绘画的话语姿态,因此,人们往往把“都市水墨”看作是绘画地域性研究中的一个重要的范例。

正如“一方水土养一方人”,笔者认为,“一方水土造就一方美术”。绘画的地域性研究不仅是国内美术界的新热点,同样也是下贯落实到地域文化发展中不可或缺的部分。在绘画的地域性发展进程中,对日常生活叙事的转向成为至关重要的节点。改革开放以来,山东当代绘画总体呈现出由“宏大叙述”到“日常叙事”的转向,这一转向决定了山东绘画的独特地域个性与人文价值。这不仅是缘于现代城市化进程的加快与文化全球化带来的潜在威胁,也是地域性绘画自身发展的一个必然选择,同样也是需众多学者与艺术家面临的常新的课题。

注释:

1.衣俊卿.现代化与日常生活批判[M].北京:人民出版社,2005,100.