3—6岁幼儿对身体残疾同伴态度的现状调查

——以沈阳市某幼儿园为例

2018-10-16张钰梅陈光华苏嘉聪黄瀚莹郑雨欣

张钰梅 陈光华 苏嘉聪 黄瀚莹 张 娇 郑雨欣 张 雪

(沈阳师范大学学前与初等教育学院 辽宁沈阳 110034)

一、问题提出

具有可见的身体残疾特征的儿童,例如截肢、运动障碍或面部畸形等残疾者会体验到社会环境中对其潜在的敌意,拒绝,社会对其最好的态度也是保持中立态度[1]。研究者认为这些外在的身体特征是影响身体残疾者建立自我意识以及社会关系甚至是影响他们非残疾同伴交往的主要原因。1963年美国学者Richardson及其同事对学前儿童关于身体残疾同伴的态度进行了相关调查研究:他们通过图片排序任务来探讨幼儿对具有可见程度较大的身体残疾的理解,并让儿童根据其自身喜好程度对其进行排序,研究结果发现,儿童是将残疾程度按照由轻到重的顺序进行排序;男童将身体运动功能受损的排在最末尾,而女童则将面部受损的排在最末尾;Haper的一项研究表明,在一般情况下,儿童对于可见的身体残疾的排序状况为无残疾>肥胖>拄拐>手部缺失>面部受损>下肢残疾,儿童对可见身体残疾的排序偏好与年龄和性别有关,也与特定的背景(游戏或社会交往情境)有关。[3]

采用图片任务范式探索幼儿对身体残疾理解在国外已相当成熟,但国内关于对残疾人态度的调查大多针对教师、大学生等对象,[4][5]缺乏有关学前儿童对残疾人态度的相关研究。因此,探讨中国幼儿对残疾同伴的态度偏好成为本研究的主要目标。但是值得注意的是,在中国文化背景下,大多数人并没有将‘肥胖’作为身体残疾的特征,反而历史上有以胖为美的审美时尚,如李白诗中关于女子的描述就有“颜如赪玉盘”的句子出现,说明当时美人的标志是丰满和圆脸;“环肥燕瘦”中的环肥也代表了唐朝女性的审美观。但在现代社会靠颜值取胜的年代,肥胖已然不是东施效颦,而是影响人类生存发展的重要身体特征之一,过度肥胖会导致各种病变的发生,如高血压、糖尿病、心血管疾病等。因此,本研究仍然保留了国外的研究的原有范式,将拄拐、唇腭裂、单侧下肢缺失、单侧上肢缺失、过度肥胖作为可见特异性的身体残疾特征,利用图片任务范式探究3-6岁普通幼儿对残疾同伴的认识与接纳态度,以期达到了解中国普通幼儿对残疾同伴态度的一般状况,为未来开展学前全纳教育提供相关理论和数据支持。

图1 不同身体残疾儿童图片

二、研究方法与过程

(一)研究对象。以3-6岁学前儿童为研究对象,从沈阳市某幼儿园随机抽取115名被试,男生61人,女生54人,其中小班幼儿35人,年龄范围在3-4岁,中班幼儿39人,年龄范围在4-5岁,大班幼儿41人,年龄范围在5-6岁。

(二)研究工具。考虑到学前儿童的年龄及表达力,我们参考了Richardson的相关研究中使用的图片任务范式,并根据中国幼儿的自身特点,邀请有美术教学经验的学前教育教师绘制相关身体残疾儿童的图片(见图1),根据可见残疾的特异性特点分别描绘图片是:非残疾的儿童;拄拐的儿童;唇腭裂的儿童;单侧下肢残疾的儿童;单侧上肢残疾的儿童;过度肥胖的儿童。除了存在的特定可见的生理性差异外,图片在其他方面完全相同,图片大小均为10.45cm×14.8cm。

在正式施测之前,随机选择30名学前教育专业大学生对每一张图片的表现性进行评价以检测图片有效性,评价采用三级计分制,其中2代表非常符合,1代表不太符合,0代表非常不符合,评价结果显示大学生对其图片评分范围在1.57-2之间,平均值为1.69,这说明图片上可见残疾的内容是有效的。

(三)研究过程。通过图片呈现的方式并结合访谈对幼儿进行一对一施测,选择幼儿园中暂时不用的安静教室(如美术教室),每次邀请1名幼儿进入教室,待幼儿熟悉环境和调查人员后,开始进行施测。

主试请幼儿坐在适合其身高的座位上,在桌子上呈现随机摆放的6张图片,给男幼儿呈现描绘男孩的图片,女幼儿呈现描绘女孩的图片,然后主试分别从正反两个角度向幼儿提问,正向的问题如“请你仔细观看这些图片,指一指你最喜欢谁?”或“你最愿意和谁玩?”。当幼儿指出某一张图片后,会继续追问其喜欢的原因。反向的问题如“请你仔细观看这些图片,指一指你最不喜欢谁?”或“你最不愿意和谁玩?”当幼儿指出某一张图片后,会继续追问他们不喜欢的原因。

访谈过程进行全程录音。访谈结束后,将幼儿的原因解释的相关录音材料整理成逐字的文本材料。由另外2名编码者对访谈资料进行数据的编码和录入工作,编码者的评分一致性达到99%。对于不一致的地方,由编码者共同核查访谈资料,经讨论取得一致意见后再进行编码和录入。

(四)统计方法。将收回的数据录入SPSS22.0中并通过描述性统计以及卡方检验等方法对数据进行分析处理。

三、研究结果

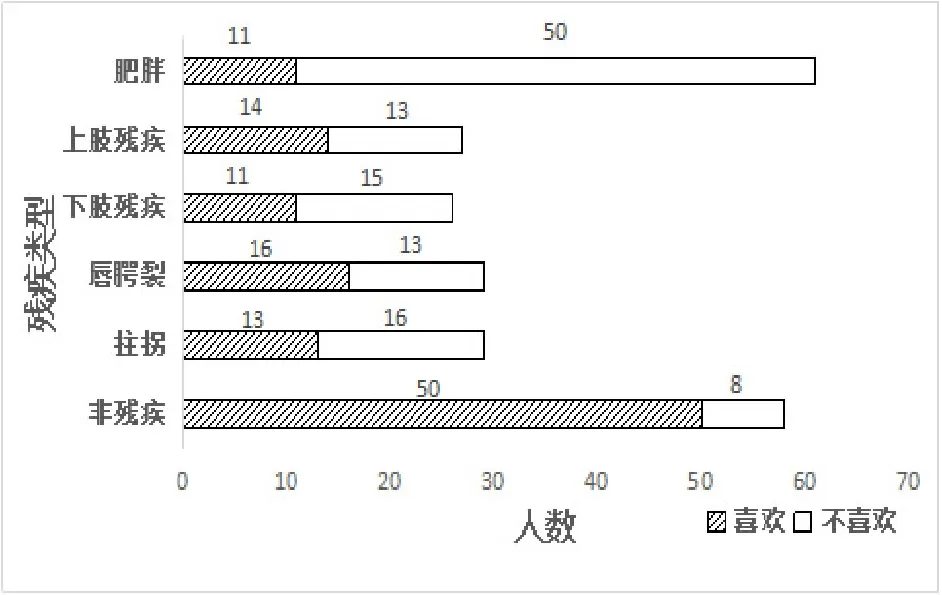

(一)普通幼儿对残疾与非残疾同伴态度的总体状况。对收回的数据进行分类处理和统计分析后,结果发现:幼儿的喜好程度在残疾类型上存在显著差异,喜欢非残疾的幼儿人数显著高于不喜欢非残疾类型的幼儿,不喜欢残疾类型的幼儿人数显著高于喜欢残疾类型的幼儿,具体结果见表1。由图2可知:幼儿最喜欢非残疾类型幼儿同伴,最不喜欢的残疾类型同伴为肥胖。幼儿喜欢的残疾类型同伴排序结果为:非残疾>唇腭裂>上肢残疾>拄拐>下肢残疾=肥胖;幼儿不喜欢的残疾类型图片排序结果为:肥胖>拄拐>下肢残疾>上肢残疾=唇腭裂>非残疾。

表1 普通幼儿对残疾与非残疾同伴态度的基本情况

图2 幼儿对不同残疾类型同伴的喜好程度

(二)普通幼儿对残疾与非残疾同伴态度的人口统计学差异。

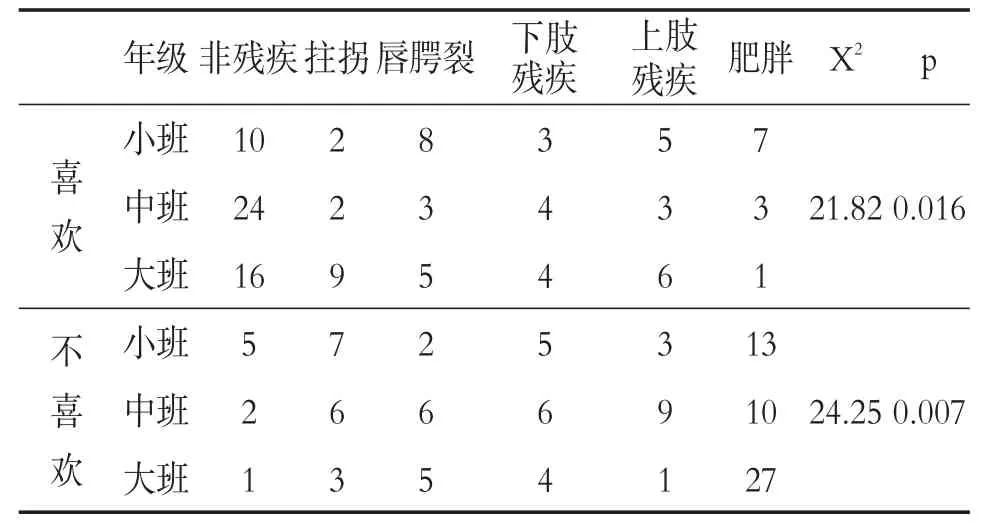

1.普通幼儿对残疾与非残疾同伴态度的年级差异。对不同年级普通幼儿对残疾与非残疾同伴态度做进一步分析比较,卡方检验的结果表明:不同年级幼儿在喜欢的残疾类型同伴上存在显著差异(X2=21.82,p<0.05),在不喜欢的残疾类型同伴上同样存在显著差异(X2=24.25,p<0.05),具体结果见表2。

表2 普通幼儿对残疾与非残疾同伴态度的年级差异

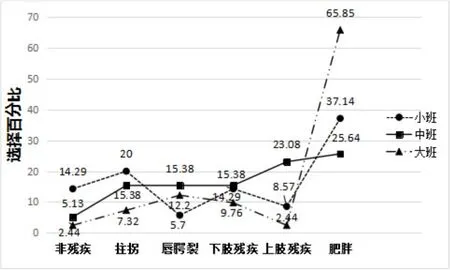

从图3、图4的数据可以看出,小班幼儿喜欢的残疾类型同伴排序为非残疾>唇腭裂>肥胖>上肢残疾>下肢残疾>拄拐,不喜欢的残疾类型同伴排序为肥胖>拄拐>下肢残疾=非残疾>上肢残疾>唇腭裂;中班幼儿最喜欢非残疾的同伴,占比61.54%,最不喜欢肥胖的同伴,占比25.64%;大班幼儿中喜欢非残疾的人数高达16人,占比39.02%,不喜欢肥胖的人数高达27人,占比65.85%。

图3 不同年级幼儿喜欢的残疾与非残疾图片类型

图4 不同年级幼儿不喜欢的残疾与非残疾图片类型

2.普通幼儿对残疾与非残疾同伴态度的性别差异。进一步分析比较幼儿对残疾与非残疾同伴态度在性别上的差异,从表3的数据可以看到,男女生在喜欢的残疾类型同伴以及不喜欢的残疾类型同伴上均不存在显著差异(X2=6.74,p>0.05;X2=8.16,p>0.05)。男生喜欢的同伴类型排序结果依次为非残疾>上肢残疾>拄拐>唇腭裂=肥胖>下肢残疾,女生喜欢的同伴类型排序结果依次为非残疾>唇腭裂>拄拐=下肢残疾>肥胖>上肢残疾;男生不喜欢的同伴类型排序结果为肥胖>拄拐>唇腭裂>下肢残疾=上肢残疾>非残疾,女生不喜欢的同伴类型排序结果为肥胖>下肢残疾>上肢残疾=拄拐=非残疾>唇腭裂。

表3 普通幼儿对残疾与非残疾同伴态度的性别差异

四、幼儿自述原因

详细整理幼儿对所选择喜欢同伴和不喜欢同伴的原因说明,采用内容分析法分析幼儿对于喜欢普通正常幼儿而不喜欢残疾儿童的原因大致归纳为以下4个方面。

身体结构的感知(他少了一只手喜欢有手的腿不好没有腿他的嘴像动物的嘴一样他太胖了缺一节胳膊她胳膊没了她太瘦了嘴巴像猫的嘴有手有脚身上是完整的嘴坏了);能力或功能性的缺失(他没有腿,不能和他一起玩、跑穿衣服不方便跑的慢);情绪的影响(就是喜欢他不喜欢她);物理属性的认识(她拄拐他有拐杖他有个东西,别人没有跟我爷爷一样有拐杖);社会性特征描述(她漂亮她在笑他很好他不笑他胖胖的,很可爱她是开心的露牙笑了);错误归因(因为他是4号,和我学号一样因为她梳着两个小辫衣服太大了不喜欢在中间的小裙儿太小了)。

五、讨论

(一)幼儿对身体残疾儿童的态度。对115名幼儿进行测试与访谈后,发现有107名幼儿都表示不喜欢那些带有残疾特征的儿童同伴,占样本总量的93%,幼儿更喜欢那些没有可见残疾特征的儿童同伴,占比43.5%;最不喜欢的是肥胖类型同伴,同样占比43.5%。

1.幼儿不喜欢残疾儿童的原因。可以从以下几个方面分析幼儿对身体残疾类型同伴的态度,首先,3-6岁的幼儿正处于自我意识发展的第一个飞跃期[6],幼儿的自我概念开始发展,已经能够对身体特征、性别以及喜爱的活动等进行描述,他们的自我概念是非常具体的,可以用能够观察到的具体特征来描述自我,在这个过程中,幼儿会注意他能够观察到的一些具体特征,并注意到别人与自己的不同。因此,在看到残疾类型儿童时,会认为他是与自己不同的进而产生一种另类感,这也就导致了普通幼儿不喜欢残疾类型的儿童。

其次,同伴关系的作用。同伴关系在儿童发展中具有重要意义,同伴能够满足儿童的需要,儿童能从同伴那里获得一些不能从成人那里获得的知识或信息。[7]对于幼儿来说,游戏是他们的主要活动,随着幼儿年龄增长,初级合作游戏逐渐出现,这种游戏多为戏剧性游戏或团体对抗游戏,需要多人共同参与,参加者都是有一定任务并且往往带有竞争性。[8]在游戏过程中,身体残疾儿童会给游戏带来阻碍作用,不能够很好的参与游戏,这也就成为幼儿不喜欢残疾儿童的原因。

再者,幼儿对于残疾儿童的接触经历也会影响幼儿对残疾儿童的态度。幼儿生活经历各方面等都相对较少,他们主要依靠具体形象的支持来认识外界事物,而普通幼儿中未接触过身体残疾者的情况较多。因此,在看到身体残疾类型儿童的图片时会产生陌生感,从而导致幼儿不喜欢身体残疾儿童。

2.幼儿不喜欢肥胖类型儿童的原因。对于绝大部分幼儿不喜欢肥胖儿童这一现象,我们可以从以下几个方面来解释。首先,环境因素会影响幼儿对残疾儿童的态度。儿童的个性与社会性是在社会化的过程中发展起来的,也就是幼儿通过与社会环境的相互作用获得社会的价值观念、行为规范等,而这些价值观念以及行为规范首先要通过父母的过滤后以高度个体化的形式传递给儿童,由于当今社会的审美观主要是以瘦为美,[9]因此幼儿极有可能在无形当中受到了父母家人甚至是老师的审美影响,因此大部分幼儿不喜欢肥胖的残疾类型的儿童。例如,有的幼儿直接说:“胖胖的人不好看,太胖了不像女生。”

其次,功能受限也会影响幼儿对肥胖儿童的态度。相对于其他几种残疾类型的儿童,幼儿在生活中接触肥胖者的概率要高的多,他们能够在生活中真实感受到肥胖所带来的不便。相对普通幼儿来说,那些有点胖胖的孩子在班级中存在许多活动不便的情况,例如穿鞋、脱衣、上床睡觉以及上厕所等。

此外,社会适应与社会活动也会对幼儿对肥胖儿童的态度产生影响。研究发现,肥胖儿童的社会适应、社交能力以及活动能力方面得分均低于正常儿童[10],肥胖儿童体型臃肿、动作相对较笨拙,在集体活动中容易引起他人的注意,运动能力较正常儿童也较差,常成为被取笑的对象,这也导致肥胖儿童因体型或运动能力不足等原因回避社交活动,社会适应能力得不到锻炼,更加不愿参加有关于运动的集体活动,这也导致了幼儿不喜欢肥胖儿童,例如,有幼儿陈述不喜欢肥胖幼儿的原因时是说胖胖的孩子不和我们一起运动,所以不喜欢他们。

3.幼儿喜好的残疾类型排序原因。幼儿喜欢的残疾类型同伴排序结果为:非残疾>唇腭裂>上肢残疾>拄拐>下肢残疾=肥胖,幼儿不喜欢的残疾类型同伴排序结果为:肥胖>拄拐>下肢残疾>上肢残疾=唇腭裂>非残疾。出现这样结果的原因可能是3—6岁的幼儿已经对残疾形成了基本的看法和观点,他们主要以自身或周围事物为参照标准,直接从外部表现上感知自己与残疾人的差异。[11]因此,他们最喜欢的是与自身没有差异的非残疾同伴;第二喜欢的是唇腭裂的同伴类型,事实上,大部分幼儿未曾接触或见过此类残疾儿童,他们认为唇腭裂只是在笑,例如幼儿在描述喜欢唇腭裂的原因时说的是“她是在笑着的,笑的很开心,所以我喜欢她”;排在之后的不喜欢的类型依次是上肢残疾、拄拐以及下肢残疾儿童,这可能取决于功能受限的程度以及幼儿思维发展的特点。由于幼儿思维发展正处于前运算阶段,对外部事物的认知主要是凭借事物的具体形象或表象,受到其外在特征的影响[9],幼儿在描述不喜欢上肢残疾、拄拐以及下肢残疾类型的原因时大多是由于他们少了一个胳膊,少了一条腿或是就他有个拐杖。

Harper DC的研究表明,在一般情况下,儿童对于可见的身体残疾的排序状况为无残疾>肥胖>拄拐>手部缺失>面部受损>下肢残疾,与本研究所得结果有所不同。究其原因,Harper DC的调查对象是尼泊尔地区平均年龄10-12岁的小学生,小学生整体知识储备水平与经验比幼儿要高的多,对于残疾人的相关概念也了解较多,并已经受到尼泊尔的地区文化影响,在尼泊尔以食物为基础的文化中,限制体力劳动的障碍可能会对生存产生更多的适应性威胁,并且具有较低的偏好;尼泊尔儿童对肥胖表现出了较高程度的偏爱,这可能也与当地的文化有关,在尼泊尔文化中,肥胖具有与中国不同的含义,他们认为肥胖意味着权利、健康和财富,代表了在这个国家的一种积极的地位,即他们拥有更多的食物。因此在尼泊尔长得比较胖的孩子被视为生存的更好,比同龄人更有价值,因此更受儿童重视。

(二)幼儿对残疾类型儿童的态度在年级上存在差异的原因。研究结果表明,随着年级的增长,幼儿对残疾儿童的不喜欢程度逐级增加,原因可能是随着年龄的不断增长,儿童的身心各方面都开始发展,生活范围、活动程度均不断扩大,幼儿会产生参加各种社会活动的愿望,与外部环境之间的互动也会越来越频繁,但残疾儿童却由于自身的身体障碍无法像正常儿童一样活动,在一些活动上会出现短板现象,因此,幼儿渴望参加社会活动的愿望与残疾儿童参与活动的能力之间产生了矛盾。这就导致了幼儿的年龄越大,越不喜欢残疾儿童。

六、结论

(一)普通幼儿喜欢的同伴类型排序依次为非残疾>唇腭裂>上肢残疾>拄拐>下肢残疾=肥胖。

(二)普通幼儿对残疾与非残疾同伴的态度在年级上存在显著差异,且随着年龄增长,普通幼儿越来越不喜欢残疾同伴。

(三)普通幼儿对残疾与非残疾同伴的态度不存在性别差异。

(四)普通幼儿不喜欢肥胖同伴,且大班幼儿对肥胖同伴的态度表现的更为消极。

七、研究建议与不足

受研究条件的限制,本研究还存在很多不足之处:第一,研究中所使用的同伴虽经过幼儿教师的评价,但效度并不很高,未来研究宜考虑采用标准化的同伴制作方式;第二,与西方研究结果相比较,并没有明确证据证明图片排名这种方式是否真正适用于中国幼儿,未来研究应考虑采用更中国化的测量方式;第三,由于幼儿自身的认知发展特点,一些幼儿很难理解为什么他们要在这些图片中作出选择,并且不是所有幼儿都能够清晰地描述自己对问题的理解,年龄小或者思维发展较同龄人稍慢的普通幼儿会根据自己的心情、同伴位置与序号随意指出回答,这在一定程度上影响了研究的信度,未来研究应充分考虑幼儿自身发展特点对研究的影响。