非物质文化遗产“五节龙”的发展研究

2018-10-16何涛延安大学陕西汉中716000

□ 何涛(延安大学 陕西 汉中 716000)

1、前言

龙,是华夏民族几千年以来的图腾象征,也是中华民族之魂,是中华文化精神的脊梁,“龙的本质已升华飞跃为多元一体的中华民族文化象征”。

龙文化的传承尤其以陕西省汉中市勉县五节龙最具代表,五节龙属于传统民间舞蹈类型的社火形式。五节龙从起源至今有100多年(1877-2018),并获得陕西省第二批非物质文化遗产项目。五节龙是“头、尾、躯干扎成五节”组成,主要是龙头一节、龙身三节、龙尾一节。由远古发展而来,逐渐发展成为民间喜闻乐见的表演形式。《周礼·春官·司巫》中说:“若国大旱,则帅巫而舞雩”。《山海经·大荒东经》记载:“旱而为应龙之状,乃得大雨”。“七作龙于凡田,又雨”。可见龙和远古的农耕有着紧密的联系,而且还作为风调雨顺的象征。

从古到今,龙舞运动就是民间传统运动中必不可少的一项体育运动,并且有着非常深厚的历史文化。民谣中说到:“二月二龙抬头,五月端午赛龙舟,八月十五香火龙,天不下雨晒草龙”。在光绪三年(1877年),汉中市勉县地区天干不雨。后逢大旱,人们通过庙台做法、驱邪祁雨,希望能降下甘露,官府也号召各地百姓找水保护田禾。新铺湾陈氏与余姓神汉于李家沟龙洞降妖取雨。陈氏就地取材扎了几个草把,成就了上天下地、腾云驾雾的草龙。神汉的嘴里念念叨叨:“三分丝雨!”,被人们称为“水把龙”。宣统末年,新铺湾陈维贞创新五节龙,将水龙改造为旱龙,就是罕见的五节火龙。

2、研究对象与方法

2.1、研究对象

本课题研究是以汉中市勉县传统民间艺术“五节龙”作为研究对象。

2.2、研究方法

(1)文献资料法。

通过中国知网、陕西地方从书《勉县县志》、中国非物质文化遗产网,查阅收集有关汉中市勉县“五节龙”相关方面的内容,为本论文的研究提供参考。

(2)问卷调查法。

通过问卷调查能更好的了解汉中市勉县“五节龙”的发展现状以及当地群众对“五节龙”如何去发扬,展现在世人眼前的做法。为此,问卷调查不仅反映出当地真实的情况,而且为本论文的研究提供了可靠的材料。本次调查研究选取汉中市勉县市民作为调查对象,分别是青少年、青年、壮年以及老年的群众。总共发放调查问卷700份,回收问卷680份,有效问卷663份,发放过程科学规范。

表1 问卷调查发放情况

(3)数理统计法。

将回收的问卷进行整理、去除一些无效问卷而得到大量的有效数据。对这些数据进行百分率的运算,并运用Microsof t E xcel 2010统计软件对部分数据作图表处理。通过对问卷调查的数理统计并加以分析,为本课题研究论证提供了分析的依据。

(4)实地考察法。

汉中市勉县是五节龙的发源地,通过实地考察对五节龙运动的发展尤为重要。每年的春节和庙会,五节龙的表演就会出现在人们的眼前,给观众带来一场视觉的盛宴。为课题的研究提供真实可靠的依据,同时也会让更多人去了解、发现五节龙运动。

3、结果与分析

3.1、勉县“五节龙”的发展现状

勉县地区陕西省西南部,汉中盆地西端,这里有两汉、三国深厚的文化积淀。勉县“五节龙”运动在民俗民间文化活动当中颇有特色。勉县“五节龙”作为陕西省的民间社火节目中的一部分,在当地是一种喜闻乐见的娱乐形式。最初曾在修筑川陕公路的时候表演过,经过当地的新铺乡的群众学会后编排出不同的动作,并将其搬上舞台。在参加省、地方民间艺术活动等表演中多次获奖。每年大年初一到正月十五元宵灯会,这一段时间,民间艺术队伍把五节龙的表演搬上舞台给路过行人以及参加各种民间传统习俗的活动的观众展示,让五节龙被人熟知。平地表演有举龙、二龙出水等;高台表演有彩虹飞驾、高台吸水等。这些表演被老一辈人展现的精彩绝伦。随着时代的变迁,国家对水利设施的不断完善和加强,“五节龙”祈雨的功能也就逐渐的失去了作用。全民文化水平的提升导致人们不再对龙迷信的崇拜,“五节龙”转变成为单纯的娱乐形式。许多人认为传统民间艺术很土、很俗,不积极的参与,适龄青年也没有学习和传承的热情。只余老一辈的人坚持的去钻研、去追求民间传统艺术的完美,才把五节龙的表演艺术传至今日。现代科技发达,年轻一代文化价值取向的转变,追求电影、电视以及电子游戏等娱乐形式,遗忘了老祖宗留下的文化遗产。随着时间的流逝,摆在我们面前的是五节龙传承人的断层,队伍成员数量少,平均年龄又都在50岁左右。“五节龙”的传承人后继缺乏,会使“五节龙”的传承断层。在现代娱乐工具的冲击下很多人不愿意去学习继承。再者是没有足够的经费将舞龙的道具升级改造,以满足演出的需要,且因此失去了一个把五节龙发扬广大的平台。

3.2、龙舞的区域性特征

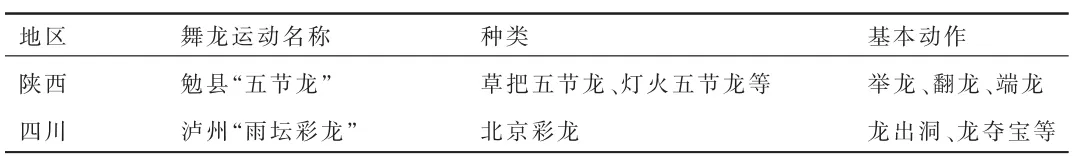

表2 部分地区龙舞运动的种类和组合动作

表3 部分地区龙舞运动的形式与内容

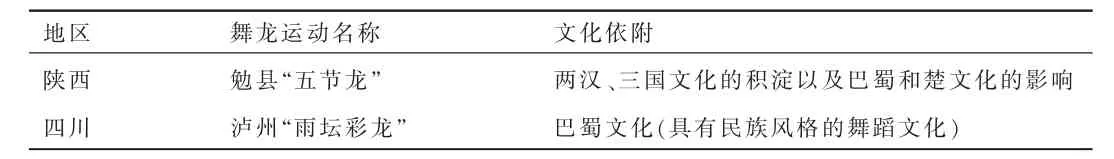

表4 部分地区龙舞运动的形式与文化依附

通过表2、表3、表4对龙舞区域性特征进行分析可知,龙舞的风格很独特,这也是龙舞的一大亮点。形成这种风格是由于川陕交界处两汉、三国文化和巴蜀文化的融合。这两种文化相互促进、优势互补才有千姿百态、各有风骚的舞龙运动。无论龙舞有多么大的地域差异,它都是中国文化的杰出作品,代表着中国文化的精髓所在。

3.3、勉县“五节龙”的内容与艺术特征

(1)勉县“五节龙”的种类与动作。

“五节龙分为三种分别是草把五节龙、灯火五节龙、彩色五节龙。草把五节龙,又叫水把龙”。每人手持一个草把,三人或五人表演即可,表演的人脱去上身的衣物光着脚,用草把蘸水,观看的群众用水泼在表演着的身上,以求雨为主,这个活动只是在夏天进行。灯火五节龙,是用布料做成的,龙体内按放燃烧的灯火,整个龙身通体透明,形象生动。彩色五节龙,就是所谓的“五节龙”,现今的五节龙表演的人数四人或七人的组合表演形式。无论是草把龙、灯火龙还是五节龙表演的形式和动作是一致的。之前是一个草把扎成的龙,其余还有两名二会手。现如今随着场地大小的改变,台上的舞龙的数量也增加,表演的动作幅度也很大。虽然台上龙的数量在不断地增加,但是每条龙所需的人数是不变的。

①五节龙的基本动作

五节龙的基本动作是举龙、翻龙、端龙。五节龙”在表演时,一人手持绣球,走在前面,通过跳、跑、转等动作或各种奇怪的造型,对手里的棍子不停的转棍、举棍、耍棍等动作。舞龙者双手持龙头,中间人双手伸开各持一节龙身,最后一人右手持第三节龙身,左手持龙尾。龙体结构轻便,表演时动作轻盈飘逸颇有活泼欢快的风格。

②五节龙常见的组合动作

组合动作有主要有“黄龙缠腰”、“卧台翻滚”、“彩虹飞驾”、“高台吸水”等。其中彩虹飞驾、高台吸水(图1、图2)是五节龙表演过程中的复杂动作,不易传承,突出了龙的形象和独有的灵巧特色。手持绣球的逗龙者似武生装扮,动作豪爽。通过绣球的指引,龙与龙嬉戏逗趣,使整个表演和谐统一、有快有慢。力度均衡、动作协调,做到动静分明,快慢有序,对比鲜明,才能体现出龙的腾空翱翔、舒展优美的神情体态。

图1 (彩虹飞驾)

图2 (高台吸水)

(2)调度与结构。

五节龙分平地和高台两大段。表演过程中龙龙呼应、人龙互动、翻滚游江、缠腰戏耍、嬉戏相亲。龙出海、龙游江、龙爬山、龙走岭、龙扒崖的高超动作一一上演。“翻滚游江”、“卧台翻滚”、“彩虹飞驾”、“高台吸水”等高难度动作展现在我们面前,形象逼真、个性鲜明。

(3)伴奏乐器。

五节龙的表演多以鼓、拔、马锣、等乐器为主。表演时动作流畅、龙体舒展,龙游九天,动作大气豪迈。舞龙者之间默契洽洽,心有灵犀。将龙舞表演的活灵活现,引人入胜。

(4)鼓谱。

(5)表演形式的灵活性。

表演人数的可变化性,行空游地的表演,不仅突破了彩龙的表演形式,也增添了舞台的画面感使龙舞的表演空间更为丰富、效果更加明显。彩龙以多人表演的大势取胜,而五节龙则是运用小队伍、大组合的方式营造出一种排山倒海的气势。飞龙腾空而起,而五节龙通过群龙组合亦能表现出一种雷雨过后的彩虹飞驾于天边。

(6)全场互动的群众性。

水龙与火龙的交替出现,吸引众多观众观看这场视觉的盛宴。整个表演场地到处是观众的欢呼声。每逢春节,新铺湾就耍起火龙,远近的老少还没有到天黑就赶来,举着火把,拿上火器,这些都是表演的必备道具。这个场面是那么宏伟壮观而又欢喜雀跃。如果没有他们的参与,舞龙就失去应有的活力。

3.4、勉县“五节龙”的推广价值

汉中市勉县“五节龙”的研究价值以下几个方面称述,分别是五节龙的品种、艺术观赏的审美价值、健身与娱乐相结合、推动旅游业的发展。

(1)五节龙的品种,具有独特性。

在我国,龙舞作为一种历史悠久的民间社火表演,其种类繁多。有五节龙、飞龙、彩龙等,其中彩龙为众人熟知。彩龙的身体特别大、龙身也长、参与舞龙的人数也在增多、场面十分壮观。表演初,气势就夺人眼球,正式开始后,更是锣鼓喧天,结束后那宏伟壮观的场景引人无限回味。五节龙与彩龙具有不同之处,其特点是龙身很小、龙身比较短、参与人数少,小巧玲珑,短小精悍,动作很灵活。表演起来灵活而又奔放,人龙合一。使人感受到一种精致的美、灵动的美,而生于内心深处发出一种崇敬之感。

(2)艺术观赏的审美价值。

古时舞蹈多以人体线条为美,而今舞蹈中的之一社火突出了调度美。五节龙作为社火的一种,则大为改进。表演的过程中动作之间相互照应、相互协调,展示出一条具有活力的龙,给观众带来了视觉盛宴,极具审美价值。

(3)健身与娱乐相结合。

五节龙这个运动发展到今天,在勉县也有着广泛的群众基础,同时也作为民俗传统体育项目。

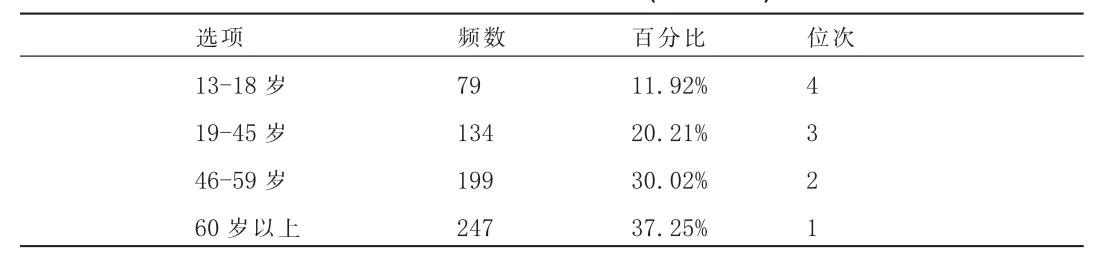

表5 健身与娱乐相结(N=659)

如表5显示,五节龙运动具有健身的功能,且极具娱乐性。表演过程中强身健体。观众则愉悦内心,以满足人们的精神需要。通过大量的数据显示,五节龙运动具有健身功能被认可的群众大多偏向与中年人和老年人。而也恰恰反映出五节龙并没有受到更多青年人的青睐。随着现代社会不断地发展,人们的生活质量显著提高,娱乐的方式也各种各样。“民族传统体育在民族文化继承的基础上,只有具有较高的娱乐健身价值,才能被大众所接受”。

(4)推动旅游业的发展。

表6 五节龙是否能推动当地旅游业的发展(N=663)

如表6显示,有78.58%的人认为五节龙是能推动当地旅游业的发展。说明五节龙的表演还是喜闻乐见的民间艺术,具有深厚的民间开展基础。

3.5、勉县“五节龙”的发展与面临的困难

(1)勉县“五节龙”的发展。

如表7显示,有54.75%的人认为设立传承人,五节龙以口口相传,以身传授的方法教授无法全面记录。其次,有26.85%的人认为资金投入有利于五节龙的发展。在当今社会,随着经济快速的发展,人们对物质生活的需求也在不断提高。作为民间传统文化,更需要靠时事、把握市场规律,传承五节龙的龙舞文化。服饰道具上力求一个“新”字。为了五节龙更好的发展,要正确处理好“经济收入”与“社会影响力”的关系。发展“五节龙”不应过多重视其所带来的经济效益,更多的是将五节龙这一传承表演传承发扬,取其精华、去其糟粕、推陈出新。目的是为了五节龙发展空间更加广阔。

表7 五节龙发展需要(N=663)

(2)勉县“五节龙”面临的困难。

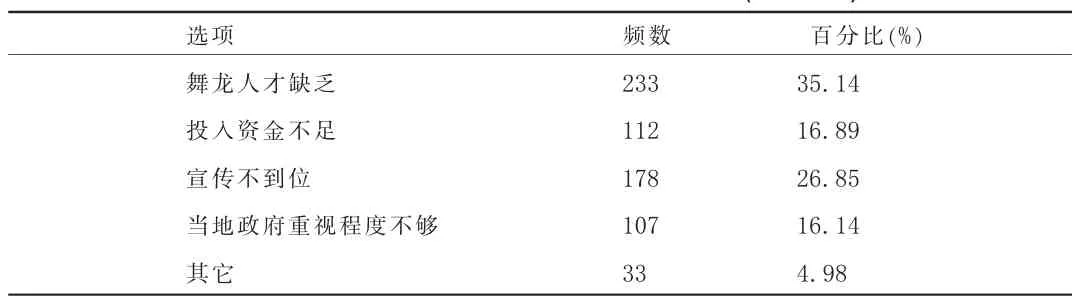

表8 五节龙发展过程中遇到的困难(N=663)

如表8显示,五节龙发展过程中遇到的主要困难是“舞龙人才缺失”占35.14%;其二是五节龙的“宣传不到位”占26.85%;其三是五节龙运动发展过程中 “投入资金不足”、“当地政府重视程度不够”占16%左右。这说明五节龙运动发展过程中困难重重。如果要发展好五节龙运动,我们首先从舞龙人才入手,大力开展舞龙相关的培训传承老艺人高超的舞龙技艺。其次还要大力宣传、投入资金把五节龙运动做成当地的特色品牌活动。在这个过程中当地政府要发挥主导作用,使五节龙运动走出陕西、走向全国、面向未来。

3.6、勉县“五节龙”的传承途径与保护措施

(1)勉县“五节龙”的传承途径。

表9 五节龙的传承途径(N=663)

如表9显示,34%的人认为将五节龙引入中小学特色课程是可行的;认为五节龙的传承设立 “五节龙”表演团队的人数占22%;19%的人认为举办“五节龙”表演展示传统文化和本地区举办“五节龙”表演比赛;通过以上的数据分析,可知五节龙的传承途径是多种多样的。其中把五节龙运动引入中小学特色课程大多数人是认可的,可以从小培养学生对五节龙运动的了解。从而变相的保护并为传承五节龙运动奠定了基础。从中说明五节龙运动在学校体育和社会体育中起着重要的作用。

(2)勉县“五节龙”的保护措施。

“五节龙作为一项民族传统的体育项目,成为凝聚华夏民族精神的体现象征”。因此,随着国家对非物质文化遗产的高度重视和政府扶持。勉县文化馆及时采取行动,对“五节龙”进行调查研究,并完善保护计划。勉县成立了非物质文化遗产保护中心,将“五节龙”表演项目列入保护名录,重视对传承人和艺人的培养。经过他们不断努力,对勉县“五节龙”保护和传承工作计划已经全面开始,并成为省级非物质文化遗产保护项目。为了更好的保护五节龙的传承保护应该从以下几个方面进行:一是建立非物质文化遗产保护机构,具体组织、合理管理。二是“五节龙”学术研究组织部门,对外交流。三是发挥政府的主导作用。给予资金支持,保障艺人的生活保障。四是做好排练工作,使五节龙在社会演绎更上一层楼。

4、结论与建议

4.1、结论

(1)随着经济突飞猛进,将五节龙不断规范。提升其社会化程度,增强经济效益,“五节龙”不断推陈出新、与时代相结合;

(2)随着现代社会不断地发展,人们的生活水平不断提高,娱乐方式多种多样。五节龙运动是具有健身的功能,它与娱乐活动相结合,使运动者和观众通过体育运动的方式来到达强健体魄的作用;

(3)五节龙的发展要想走更远就要设立传承人、大力宣传、增加资金以及政府介入,增加非物质文化遗产保护工作;

(4)五节龙运动引入学校体育和社会体育得到了广泛的认可,使舞龙具有广阔的发展空间;

(5)在继承上,时代延续,注重文化保护;在创新上,与时俱进,使五节龙在社会的演绎过程中更进一步。

4.2、建议

(1)建议引入“五节龙”运动的学校,做成特色品牌活动。让学生从小养成对五节龙文化的认识,大力推动五节龙文化在校园立足;

(2)建议定期开展“五节龙”保护会议,对骨干艺人多加培训。让更多的艺人更生层次去了解五节龙文化和发展趋势。同时大力宣传、大量资金投入,招募更多的传承人员;

(3)政府行为积极融入。对“五节龙”传承与发展有关的政策制度要不断的完善调整,实现真正的良性干预。与此同时我们应该提高传承人的生活待遇,给予一定的生活补贴。