扬琴“四竹技法”演奏艺术初探

——扬琴多音演奏形态研究

2018-10-13刘寒力

刘寒力

[内容提要]探索扬琴的多音演奏方法是历代扬琴家的夙愿。无论是利用琴弦交叉点单击或应用双音琴竹敲击,还是戴指甲抓奏、指拨和弦、用拨片轮奏一码三音、用琴竹尾部利用琴弦交叉点纵深拨奏三组琴弦和将同一琴码和弦式定音的和音扬琴等等,皆属于“扬琴的多音演奏形态研究”的范畴,其目的都是丰富扬琴的音响效果,增强扬琴演奏艺术的表现力。本文试从琴竹敲击方式的角度探索扬琴的多音演奏形态,并结合笔者的演奏实践和理性思考,论述“四竹技法”在扬琴演奏中的运用规律。

引 言

长期以来,为了丰富扬琴的音响效果,增强扬琴演奏艺术的表现力,我国几代扬琴家都从不同角度进行了多种探索,其重要内容之一是对扬琴多音演奏的可行性研究。在多年扬琴演奏艺术实践和教学科研的基础上,本文首次提出“扬琴多音演奏形态研究”的概念,并将双手持四竹演奏扬琴的技术归纳为“四竹技法”。我们相信这一新的研究成果对于深入探索扬琴多音演奏技术的规律,促进扬琴演奏艺术的创新发展具有积极意义。

扬琴多音演奏具有多种形态。早期的扬琴演奏是利用琴弦交叉点敲击双音,以增强音响效果。自20世纪六七十年代以来,我国扬琴界曾有过以双音琴竹演奏三个或四个音,利用琴弦交叉点单竹击双音或用双音琴竹敲击和弦,戴指甲抓奏、指拨和弦、用拨片轮奏一码三音、用琴竹尾部利用琴弦交叉点纵深拨奏三根弦和将同一琴码和弦式定音的和音扬琴等多种尝试,这些可贵的探索也都不同程度地取得了一定的演奏效果。随着演奏艺术的发展和创新意识的深化,笔者提出一种新的思路来研究扬琴的多音演奏形态,即扬琴演奏者双手持四竹演奏的技法。这种演奏技法可称为“双手四竹演奏技法”,简称“四竹技法”。

一、扬琴多音演奏形态的探索

(一)扬琴多音演奏的历史形态

1.单竹双音:可称为交叉点双音演奏。即是扬琴演奏利用扬琴高音琴码与中音琴码两组琴弦交叉点的等高条件,一竹击出两个音,形成和音。以402型扬琴为例,其高音琴码与中音琴码相交的区域具备这种演奏的条件,可产生十三个琴弦交叉点演奏和音(含高半音琴码与高音琴码形成的琴弦交叉点)。我国上个世纪五十年代出版的扬琴乐谱就能发现一竹双音的现象。这种用一支琴竹利用交叉点敲击两组琴弦的演奏,在音程变化方面受到极大的限制。演奏时,击弦点的把握精度、音响质量均不够理想。

2.双音琴竹:“双音竹”指每支琴竹各有两个琴竹头,有左手四度、右手三度音程或双手均为三度等样式,其特点是用一支琴竹既可奏单音也可奏双音,双手可奏出三至四个音构成的和弦。在演奏中,单音竹与双音竹互换的情形较为多见。上个世纪70年代,沈阳音乐学院张学生根据京剧唱段改编的《忆红灯》《打虎上山》、四川音乐学院陈富民创作改编的《哀思》,80年代,柴珏与张学生编曲的《边疆的春天》、刘寒力移植的《啊!朋友》、中国音乐学院项祖华编曲的《林冲夜奔》等乐曲,都较好地发挥了“双音竹”的多音演奏功能。

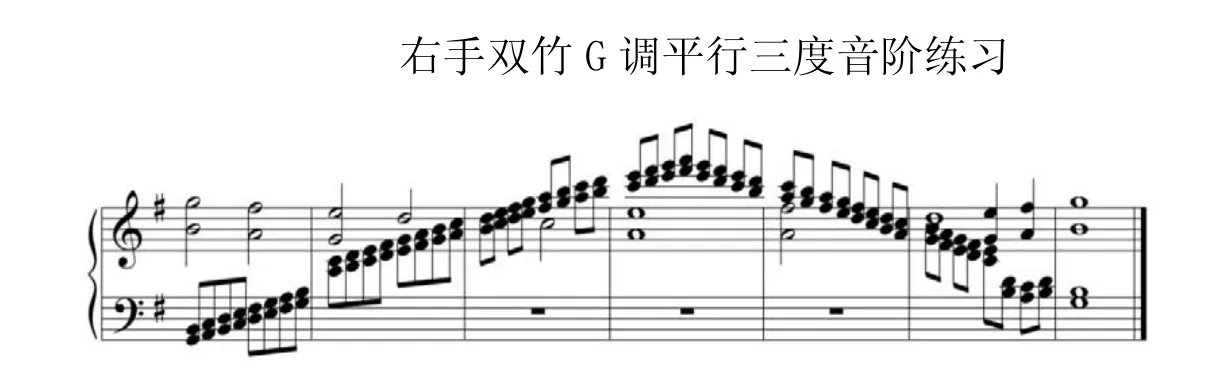

例1.

3.可调式双音琴竹:将两支单音琴竹叠置,在上面一支琴竹柄上开槽沟、下面一支琴竹在琴柄拇指与食指托掐处设有连接轴,将两支琴竹组合起来,形成可调式琴竹,即单手以拇指食指及中指的配合,调整上下琴竹头纵向或横向运动,以适应演奏音位距离的需要。其特点是能以双音竹形态纵向选择音程演奏,也可以将叠置琴竹掰开,横向选择音程演奏。缺点是琴竹制作难度较大,演奏时,以手指上下推动及左右掰开琴竹头的动作操作困难,击弦时偶有上下两支琴竹间微弱的碰撞杂音,目前尚无代表性曲目。

(二)创立“四竹技法”的思考

1.”四竹技法”的立意。笔者曾即兴地单手持双竹进行演奏表演。久而久之,发现这种方法可以纳入扬琴多音演奏的探索范畴,重新思量这种演奏方式的“技术”价值。近年来,马林巴的四锤或多槌演奏令人耳目一新,也为扬琴四竹技法研究提供了成功的范例。在“2005年北京第八届世界扬琴大会”期间,笔者曾见到外籍扬琴家试用双槌在欧洲大扬琴-钦巴龙(Cimbalon)上演奏。中国扬琴是否也能以“四竹技法”进行演奏呢?笔者开始在扬琴演奏中反复实践。笔者在实践中感到:虽然扬琴音位排列方式不如马林巴的音位排列更便于多音演奏,但是利弊双显。只要持竹方式与竹法设计可行,其研究就具有积极意义。

2. “四竹技法”的创新性。运用“四竹技法”是以完成多音演奏为目的,任何持竹手形及敲击动作的改变都是必要的。就像马林巴运用四槌及多槌演奏不会用原来握单槌的方法一样。运用“四竹技法”,要有适应性训练和一个循序渐进的过程。因为手持双竹摆出一个固定的琴竹头宽度,横向移动敲击演奏的难度不大,当手持双竹以变化琴竹头击弦宽度和角度进行竹法组合和运用左右手“摇轮”时,敲击动作的难度骤然增加。毋须置疑,探索单手控制两支琴竹是在扬琴演奏方面挑战某些“不可能”,具有创新性且十分有趣。

3.“四竹技法”的动作要领。

⑴击弦动作感觉的建立。手指操作的“四竹技法”要建立持竹及控制琴竹的手感,就要多进行利用手掌大鱼际肌(手掌正面拇指根部)与中指控制琴竹柄调整琴竹头的宽度,利用小臂变换角度的合击与单击、利用手腕把握旋转式摇轮的匀度及力度等方面的练习。克服手腕斜向旋转和横向旋转两种不同的旋转力的矛盾,重新调整手感用力角度及激发新的手腕旋转力。

⑵认知动作协调的条件。保证动作协调的条件在于竹法组合及击弦动作的合理性。扬琴的音位排列在C至#f2音域内是规范的,虽然其它音区属顺势排列或补充性排列,极不规范,但这种同一性和差异性也可合理利用。因此,构建“四竹”演奏和音、和弦的方法重在实践。

⑶多变特殊击弦动作。在演奏复杂多变的和音或和弦时,要经常调整身体姿态以适应更复杂的竹法组合击弦角度。例如,寻找手臂合适的旋转角度击弦、加强双手对四竹琴竹头的宽度与角度的控制能力、演奏摇轮时保持各种手指控制的协调与合理性等。也会创造性地发现一些更为有趣、有效的演奏手法。

二、“四竹技法”的多音演奏方法

新的观念基于对一个事物的再认识,探索扬琴四竹技法也是如此。见谱例二:

谱例二在扬琴上如仍用两支琴竹是无法演奏的,而运用“四竹技法”则会轻松完成。因此,本文就扬琴“四竹技法”多音演奏形态的技术特点做以下论述:

(一)持竹方法与击弦角度

1.持竹方法

“四竹技法”双手持竹与身体呈平行状,单手各持两支琴竹与持单竹的方法相似。特点是将两支普通琴竹以“内上外下”即内侧琴竹在上、外侧琴竹在下叠置,毋须任何结构连接。用手指控制双竹击弦时的平衡与分合张离,拇指与食指会有些微调动作调整琴竹前伸或后缩的变化等。更多的是,要以侧身配合指腕控制击弦角度的变化。使用双竹却要单竹击弦时,为追求击弦效果,手形与动作均会有适应性变化。

图1.双手持四竹俯视图

图2.左右手持竹侧视图

2.琴竹击弦角度

琴竹击弦产生角度变化是双手四竹技法中特有的,这是因为适应音位单手持双竹有开合状态变化造成的。当双手所奏的音位均呈平行线时,四个琴竹头与琴弦相对平行,击弦如同单竹击弦一样为垂直于琴弦;当所奏双音的音位呈斜线时,身体朝向与手臂会配合有向右或向左转动的角度变化。双手手臂的角度变化成双斜线或双反斜线状态,还有侧转呈现正八字或反八字状态,此时,身体需要侧转配合。当双臂配合身体旋转方向一致时,演奏较为容易。当方向不一致时则使演奏产生困难。如,双臂需向左转,其伸展产生的距离大于所需距离,就需要身体向右倾斜以便演奏。控制双竹两个击弦点与琴弦的角度保持在向左或向右从垂直90度至45度之间,否则不便击弦且极易刮弦。身体侧转及琴竹击弦角度变化恰恰是双竹击弦的特点之一。在击弦方法不变的情况下,侧转和琴竹击弦角度变化的特征记忆是准确击弦的基础。

(二)“四竹”合击与交替击弦

1.四竹击弦的基本组合形态

四竹合击有交叉叠置和非交叉叠置两种基本组合形态。交叉叠置组合是四竹相互交叉并重叠的组合,特点是交叉及叠在下方的琴竹无法快速抬起,适用于合击;非交叉叠置组合即左右手双竹之间无交叉或叠置的组合,即可合击又可各自独立或交替击弦。

图3.交叉叠置组合图示

例3.

图4.非交叉叠置组合图示

例4.

2. 四竹击弦的变化组合形态:

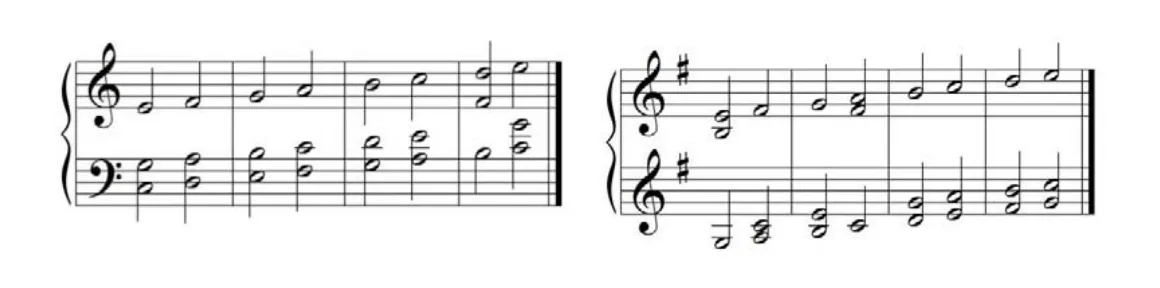

横向组合:这种组合双手保持正常击弦姿态,击弦动作与持单竹击弦动作差异不大,适用于双竹击弦音位呈横向或微斜形态的演奏。见谱例五:

例5.

谱例五是以琴竹头保持固定的纯五度音程距离进行演奏。以琴竹头同等距离的方式,左侧身时,适合演奏纯四度音程,右侧身时,适合演奏大六度音程。常常会利用纯五度突出低音、纯四度突出高音的特点演奏旋律。由于高音区与最低音区的音位排列不同,横向组合动作演奏的音程会有变化。

斜向组合:这种组合需要身体侧转及手臂配合做击弦角度变化,适用于双竹演奏的音位呈斜向的演奏,是变化演奏音程的主要形态。见谱例六:

例6.

纵向组合:这种组合无论用左手或右手演奏均需要身体向左侧转,拇指与食指要调整双竹琴竹头的纵向距离,保持琴竹与琴弦呈45度角,持竹手形变化较大,是适用于纵向大三度音程演奏的一个相对极端的例子。

例7.

谱例七所示的演奏形态为身体左侧转、右手拇指需将上叠琴竹向后拉伸,加大两个琴竹头的纵向距离并略为拉宽,呈双反斜线状,以适应纵向相隔琴码本身间距为36mm×2的距离。

混合组合:这种组合最具有实用性和发展潜力,所击音位角度时尔横向,时尔斜向甚至纵向,变化形态多样。这种综合性组合方式在不断拓展,双手持竹所呈现的角度变化包括交叉式演奏等,完全是按照乐谱音符的音程关系来决定,对演奏员最具挑战性。

(三)“四竹技法”的竹法特点

扬琴有左右手敲击顺序的竹法法则,“四竹技法”也不例外。

1. 琴竹交替不交叉。在双手持双竹演奏琴竹不相互交叉的情况下,双竹交替演奏的竹法同单竹竹法规则相同。虽然双竹交替演奏方式最能反映”四竹”技法效果,但是要极力避免四竹出现双手交叉。凡因双手交叉无法交替演奏时,必须用连手奏法代替。因此,快速演奏中多用连手奏法,是“四竹技法”竹法特点之一。

2.沿用竹法的适用原则。运用双竹合拢的双竹单音奏法时,其竹法与单竹奏法相同,适于力度较大的演奏。用双内侧的琴竹演奏时,仍与单竹奏法一样,但适于力度较小的演奏,有时还可略有交叉;用双外侧的琴竹适合演奏跳跃跨度大的旋律,双外侧琴竹不能交叉演奏;因“四竹技法”而派生的以每只手为单位的双衬音奏法、双手双弹轮、双手双跳、双竹连手等演奏,除避免交叉叠置外,均可沿用双手各持单竹的竹法。

3.复合竹法及琴竹标记。扬琴竹法是规范双手运动顺序的法则,然而“四竹技法”发展至单手持两支琴竹均可以独立单击的阶段时,会派生出左右手相对独立的两套竹法,彼此的配合会使竹法变得复杂。如运用左外右内侧琴竹或相反情况时,都会需要重新设定标记。笔者以图例五表示双手运用四只琴竹的状态。

图5.

另外,应用双竹内外侧琴竹用的空间范围较大,要注意双竹的张合伸缩距离与可敲击的角度对竹法设计的影响。例如,音程跨度不易过宽过斜,组合击弦方向的转换不宜过快等。

三、“四竹技法”的应用扩展

(一)四竹技法的变化形态

在演奏小三和弦、大三和弦、属七和弦、减七和弦等特殊结构的和弦时,“四竹技法”有演奏单音或双音的形态变化。下面结合研究实践,举例介绍“四竹技法”变化形态及扩展延伸性技法的特征及实用效果。

1.三个音的演奏

这是四竹演奏的简化形式之一。即左手奏双音右手奏单音或右手奏双音左手奏单音等奏三个音的方法,和弦变化更为多样和随意。有悬空一支琴竹不击弦或双竹合击单音的两种形态。

例8.

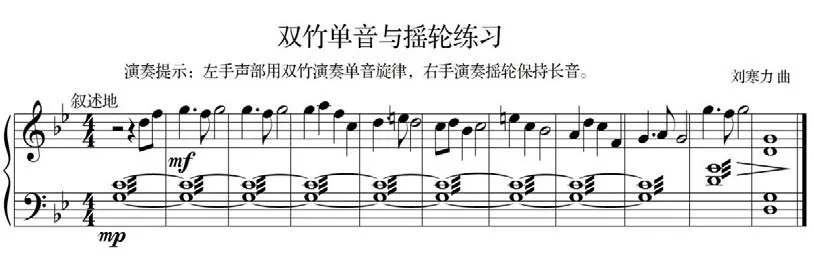

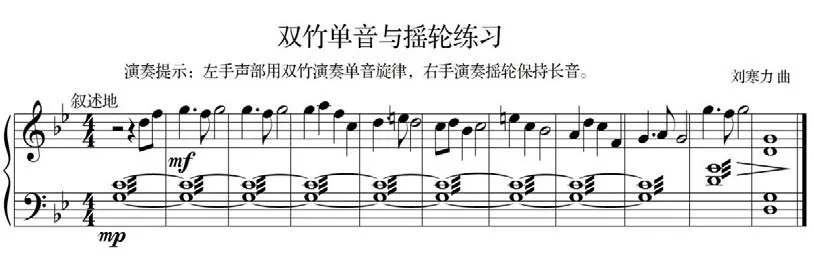

2.摇轮:笔者所称的“摇轮”,是单手持双竹时,手腕配合手指控制两个琴竹头距离可在5公分至20公分之间摇动,利用手臂的旋转使两个琴竹头交替击弦,这种演奏形态的轮音称为“摇击轮音”,简称“摇轮”。每只手均可进行单音摇轮和双音(和音)摇轮,也有双手同时摇轮的双摇轮,竹法标记是在双竹标记上加三撇表示。这种密而匀的轮音有着奇特的视觉和音响效果,运用于扬琴线性旋律或长轮音处。初期掌握摇轮要使双琴头跨度适中,选择音位尽可能距离身体近一些,避免手臂伸直后难于旋转。摇轮演奏区域受有局限,如左手单音摇轮多用于高音琴码的左侧的中下部,右手摇轮多用于扬琴右侧区域的八度或四五度的和音演奏。练习摇轮时,单手双竹的两个落点可依照先平后斜、先宽后窄的练习顺序,逐步变化。可在一只手上练习取得经验之后,再转到另一只手练习及双手练习,逐步提高手感与能力。

例9.

3.双竹合击单音与单击单音

⑴合击单音:这是四竹技法更为简化的形式,即是单手将双竹并拢,合并如同单竹一样击弦。这种演奏可产生一种较单竹演奏更为明亮的音色,在高音区甚至会出现犹如泛音般的声响,极为悦耳。多用在演奏力度较大的段落。

⑵单击单音:这是用双竹中的一支琴竹击弦的奏法,称“单击单音”。

“凡事均有利弊”,双手在持双竹的情况下方便了多音演奏,却使单音演奏变得难以把握。例如,进行单音演奏,会出现单音击弦的负重(配重)问题,是一个需要重新适应和训练的难题。单手持双竹情况下的单音演奏有两种形态:一是利用内侧单竹独立击弦,可用内扣式击弦法;二是利用外侧琴竹击弦。可用外翻式击弦法及扫击方法。两种方式都会遇到挥动双竹却要单竹击弦,不需要击弦的琴竹悬在半空中,难免产生琴弦刮碰的情况。解决的方法是逐渐增加手对单支琴竹的控制力,增加拇指尖与食指及中指的击弦配合,克服因手力弱、难以保证演奏力度的困难。

4.双竹单击单音的技法扩展

双竹单击单音即是在手持双竹的情况下,运用每只手中的一支琴竹如同单竹一样演奏,多用于双内侧琴竹。而用双外侧琴竹演奏单音,适用于音位横向距离较宽,跳动较大的段落,是代替大跳动作的一种演奏,见谱例十。

例10.

扩展性内外侧琴竹自由交替的演奏在理论上成立,在实践中多有力度弱、手不灵的现象,也许经过反复研磨动作的尝试,会使灵活性与演奏力度达到应有的演奏水平。

(二)“四竹技法”的创新前景

1.实践研究促理论总结。目前,“四竹技法”的创新仍处于研发实践阶段,演奏技术仍在细化和深入,例如采取新的思路研究如何控制摇轮的双竹间距与落点质量等。笔者以为:研究多音演奏、践行“四竹技法”, 从拓展演奏技巧领域、丰富扬琴演奏功能,提升扬琴艺术表现力、体现扬琴演奏魅力等方面对“四竹技法”做出理论总结,会进一步促进扬琴多音演奏研究中“四竹技法”的实践性和理论性的创新发展。

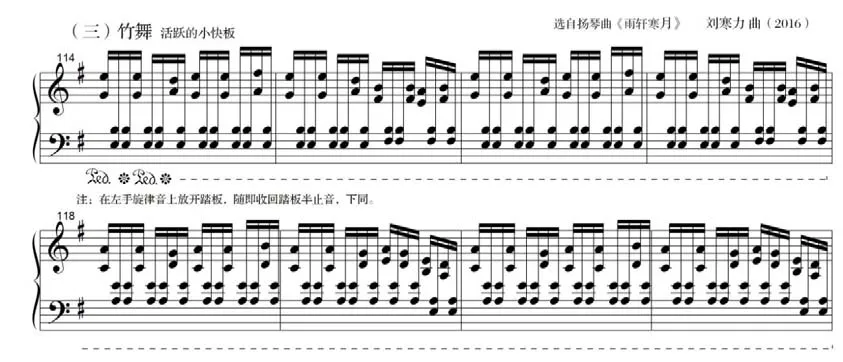

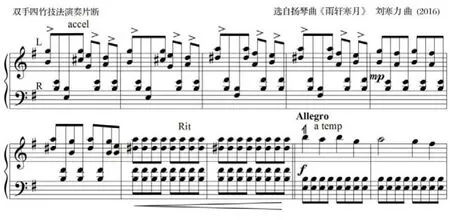

2.舞台实践促技法完善。2013年,笔者以四竹演奏平行五度和音与摇轮作为创新点,将“四竹技法”溶入扬琴协奏曲《雅乐清歌》的演奏之中,并与湖南民族乐团合作在2016年8月中国第三届扬琴艺术节闭幕式上首演,使“四竹技法”正式亮相于舞台表演。同年10月在“上海国际乐器展会”上,笔者在河北乐海乐器公司邀请举办扬琴课堂期间,再次展示扬琴“四竹”的演奏效果,其双手四竹演奏的节奏型音响,引起在场人士的兴趣与关注。基于技法实践应用的效果,笔者充满信心地创作扬琴“四竹”演奏的乐曲《雨轩寒月》。在凸显“四竹技法”的功效同时,发挥扬琴制音器控制长短音的功能来不断完善“四竹技法”的演奏功效。

例11.

3.作品创作促技法发展。创作扬琴作品是促进“四竹技法”发展的最佳途径。随着演奏员掌握“四竹技法”能力的提高,为在作品中创新运用“四竹技法”提供了可能(见例12)。

例12.

扬琴作品应用“四竹技法”有全曲用四竹演奏和局部更换琴竹等多种变化方式,不同的演奏方式,会更好的发挥两支琴竹演奏的灵活性与四竹技法的优势。另外,在扬琴作品的创作中,对特色技法的运用应有乐器种类方面的考虑。例如,402型扬琴与601型扬琴的音域和音位排列及演奏特点有所不同,为402型扬琴创作的乐曲可能使601型扬琴演奏不便,或反之。再如,摇轮技巧在中高音扬琴上操作难度大,但在低音扬琴上应用,却因琴弦长,余音也长,演奏方便且效果颇佳。因此,掌握乐器的特点,科学地选择演奏技法,会使乐曲的创作更为顺利。

结 语

扬琴的“四竹技法”是一个充满兴趣和快乐的研发课题,潜力巨大,具有实践成功的前景,但它不是无限的。我们的研究是在有限的、可能的范围内,尽可能地发挥其技法的功能和艺术魅力。它虽然不能成为扬琴演奏的普及性技法,但必将为创造性地演奏扬琴展示一个新的思路和可行实用的演奏技法,为乐曲创作提供更多的演奏技法选择,从而拓展扬琴演奏艺术的技术空间。