制度设计与身份认同:秦汉丝织品消费文化研究

2018-10-12■

■

丝织品是秦汉社会生活主要的消费品,使用范围广,消费数量大,蕴含深厚的文化内涵;丝织品消费的差异化逐渐成为社会分层的重要因素,被赋予宗教神秘性的蚕丝成为丝织品高贵文化认同的基本载体,因金属货币的衰落,缣帛在东汉时逐渐演变成社会经济生活中重要的实物货币。丝织品消费文化是秦汉等级制度设计的重要对象,并成为身份认同的主要象征和民俗文化认可的特殊表现。在制度设计与身份认同的双重影响下,丝织品消费文化推动秦汉丝织品商业生产和中外贸易的发展,为中西文化交流作出突出贡献;在丝织品消费文化的影响与引领下,汉代人们的消费习俗与生活观念逐渐发生改变。

纺织业是中国传统手工业之一,至秦汉已成为重要的手工业生产部门,迄今为止汉墓中大量精美丝织品的出土,充分说明该时期丝织业发展的成熟与成就。关于秦汉丝织业的研究,成果颇多,如孙毓棠《战国秦汉时代的纺织业》、魏明孔《中国手工业经济通史》等①,主要关注丝织品生产工艺与贸易,学界关于丝织品消费研究不多,尤其对丝织品消费文化方面鲜有关注②。秦汉丝织品消费问题,不仅仅表现为一种经济关系,更是一种复杂的思想观念与文化体系,对秦汉经济文化发展和社会阶层结构的形成有着重要作用和影响。鉴于此,本文通过分析秦汉时期丝织品消费文化内涵,探讨该时期丝织品消费文化的主要特征及其社会影响。

一、秦汉丝织品消费文化的基本内涵

经济学理论表明,消费是一种联结经济与文化的社会活动,一切消费活动或消费行为均体现出人们的消费思想观念与消费价值取向,由此而形成了消费文化。[1](P1)狭义消费文化指人们的消费思想、观念与价值取向;广义消费文化则包含人类一切消费活动和消费思想。本文关注的秦汉丝织品消费文化,指的是该时期人们在丝织品消费过程中所呈现出的文化内涵、经济价值及社会意义,属狭义消费文化范畴。

先秦时期,丝织品逐渐成为古人日常生活的物质消费品,在礼制等级框架下,丝织品专属贵族官僚消费的商品,平民百姓无权消受,所谓“古者必有命然后乃得衣缯丝而乘车马”[2](P1635)。丝织品消费已成该时期制度设计的基本元素与身份地位高贵的重要象征。《管子·轻重》云:“昔者桀之时,女乐三万人,端譟晨乐,闻于三衢,是无不服文采衣裳者。”《国语·齐语》载:“昔吾先君襄公筑台以为高位………陈妾数百,食必粱肉,衣必文绣。”丝织品消费成为彰显贵族社会地位和身份高贵的标识。至秦汉,蚕桑业生产技术发展迅速,丝织品数量及种类越来越多,从汉初的贵族专供,到汉中后期逐渐扩散至下层。上至皇室贵族,下至奴仆卑妾皆可衣丝文绣,“富者缛绣罗纨,中者素绨冰锦”[3](P350)。

综观秦汉四百余年历史,该时期丝织品消费文化内涵大致可归纳为四个方面。

其一,丝织品消费的差异化是秦汉社会分层的重要因素。受先秦礼制的影响,秦及两汉存在森严的社会阶层划分和身份等级制度,集中体现为爵位等级制度。秦汉二十等爵,将爵位划分为侯爵、卿爵、大夫爵和民爵四个等级,每个等级所赋予的社会身份与阶层特权分化明显。丝织品消费的差异化即是建立在爵位等级制度的基础上,进一步维护并强化秦汉社会阶层分化,主要体现在消费人群身份的严格限制与消费丝织品品种高低等级的明显区分。所谓“是以君臣朝廷尊卑贵贱之序,下及黎庶车舆衣服宫室饮食嫁娶丧祭之分,事有宜适,物有节文”[4](P1158),“明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次”[4](P2230)。明确区分君臣、贵贱、尊卑、官民丝织品消费的分层,以制度的形式保障社会分层的实现。董仲舒《春秋繁露·服制》云:“各度爵而制服……衣服有制……生有轩冕、服位、贵禄、田宅之分,死有棺椁、绞衾、圹袭之度。虽有贤才美体,无其爵不敢服其服;天子服有文章,不得以燕公以朝;将军大夫不得以燕;将军大夫以朝官吏;命士止于带缘。散民不敢服杂采,百工商贾不敢服狐貉,刑余戮民不敢服丝玄纁乘马,谓之服制。”[5](P221-225)将汉代服制分为天子服、将军服、大夫服、命士服、散民服、百工商贾服、刑余戮民服七个等级。汉初高祖“令贾人不得衣丝乘车”[6](P1153),通过对丝织品消费人群进行管制,有意识地区分商人与非商人群体,打击商人阶层,维护贵族、官僚阶层的利益,以丝织品消费为媒介强化商人与其他群体的阶层分化。成帝永始四年(前13年),诏令“圣王明礼制以序尊卑,异车服以章有德,虽有其财,而无其尊,不得逾制”进一步明确丝织品服饰等级消费,以礼制的形式“序尊卑”“异车服”,加深汉代社会阶层分化。[6](P324)东汉时,朝廷制定了更加完备的舆服制度,规范各阶层服饰。《后汉书·舆服志》载:“夫礼服之兴也,所以报功章德,尊仁尚贤。故礼尊尊贵贵,不得相踰,所以为礼也。非其人不得服其服,所以顺礼也。”[2](P3640)

消费丝织品品种等级的高低也是社会阶层分化的另一重要表现。秦汉文献及简牍所见汉代丝织品种类大致23种,其中锦、绣、纨、罗、绮、绫、缟、织成等属高档丝织品,缣、素、练、缕等属中低档常见丝织品。[7]丝织品消费所建构的社会阶层分化不仅体现在消费人群的阶层划分,而且表现在消费丝织品品种的高低等级的区分。两汉,皇室宗亲服饰多由东西织室、齐三服官、襄邑服官供应,东西织室织作文绣,齐三服官主要生产刺绣、冰纨,襄邑服官则以织锦出名,皆为高档丝织品。乘舆刺史、公侯九卿以下皆织成,五官、左右虎贲、羽林、五官中郎将、羽林左右监皆纱縠单衣,虎贲将虎文绔,消费丝织品的等级逐次降低,形成鲜明的阶层等级分化。山东沂南北寨汉墓画像石,画中逢迎者、前卒、导骑、文官各色人等服饰刻画差异鲜明,等级身份一目了然。[8](P264)沛县栖山画像石,舞者、织女、武士、乐人、骑士、商人等服饰各有不同,同样体现了丝织服饰等级消费下的社会分层现象。[9](P245)

其二,丝织品消费的大众化极大地冲击着封建等级制度。物质消费文化影响下的制度设计是建立在一定的、可见的物质消费基础上,并加以人为的强制性消费条件限制,以达到稳定社会、区分阶层、辨别身份、服从统治者意愿、资源重新分配的目的。当这种制度设计完成并成熟以后,就会形成一种以该制度为准则的社会阶层分化,形成特定的等级制度社会,处于低层级的人群不得不通过模仿上层权贵的物质消费方式以达到与高阶层同等社会身份认同的目的。前已述及,丝织品消费差异化是秦汉封建等级社会分化的重要影响因素,丝织品消费也是一个人等级身份高贵的重要外在表征,正是因为丝织品消费具备这种区别身份高低的社会效应,使得中下层百姓、奴仆纷纷效仿、追慕上层社会丝织品消费,以求获得对高贵政治身份和上层社会地位的认同。“富者缛绣罗纨,中者素绨冰锦。常民而被后妃之服,亵人而居婚姻之饰”。庶人所穿之服“白縠之表,薄纨之里,緁以偏诸,美者黼绣”[6](P2242),徒御仆妾亦是“皆服文组彩牒,锦绣绮纨”[2](P1635)。这种现象的出现是建立在物质财富和等级制度僭越基础上的。

丝织品消费从一开始的管制性消费到后来的大众消费,首先体现在秦汉中下层民众物质财富积累的变化上。汉初历经数十年的灭秦、统一战争,百业凋敝,上至皇室贵戚,下至黎民百姓,纷纷崇尚节俭。[10]文帝更是以身作则,身衣“绨衣”(绨,一种厚实、带有绿色光泽的低档丝织品),宠幸的慎夫人也是“衣不得曳地,帏帐不得文绣”[4](P433)。武帝建元以后,上承文景之治,下行钱币、赋税经济改革,社会经济迅速发展,民众手中可支配的货币数额显著增加,伴之而来的物质与文化上的消费需求急剧膨胀,以追求显耀、彰显身份为目的的“超经济”消费、身份认同性消费方式油然而生[11],以致“列侯贵人车服僭上,众庶放效,羞不相及”[6](P1081)。《盐铁论·刺权篇》在描述这一现象时言道:“妇女被罗纨,婢妾曳蛡袀。何者?己为之而彼取之,僭侈相效,上升而不息,此百姓所以滋伪而罕归本也。”[3](P121)其次,消费丝织品来源的多样化、市场化及中下层民众对封建等级制度的僭越,也导致了西汉中后期以后丝织品消费的大众化。秦汉,消费丝织品的来源主要有“国家赋税征收”“假百官俸禄、王侯租税”“罚没家产”“入缣赎罪”“献”“各官营丝织业生产机构生产”“市场购买”等几种途径[7],其中庶民百姓获得丝织品除少量自身家庭纺织外,大部分由市场上购买所得。中下层百姓市场购买丝织品事例,多见于边郡戍卒。如:

钱十一万三千五百八十六,其十一万四百卅四调钱,二百九十库所买直,二千八百六十二赵丹所买帛六匹直

《居延汉简》 168·13[12]

出钱二百卌买练一丈,出钱廿四买二□□,出钱五十四绳四百五十枚卩,出钱六百买尊布一匹,出钱卌四买车钩一具键卅枚,出钱百六十九缘六尺半卩

《肩水金关汉简(一)》 73EJT7:19[13]

除边郡地区外,南方内郡同样可见庶民百姓从市场上购买丝织品事例。如:

缣七百五十乙 缣五尺百七十五乙

缣七百六十乙 黄□四百八十乙

《长沙尚德街东汉简牍》101[14]

市缣一匹直钱八百廿□钱

六月十九日市缣一束直钱四千二百□□□钱

《长沙尚德街东汉简牍》113背面

此类材料尚有很多,兹不繁列。获得丝织品途径的便利,使得中下层百姓消费丝织品成为可能。

消费丝织品的便利,加之在仿效、追慕上层社会消费心理的驱使下,超越自身阶层的奢僭消费随之出现。先秦时,平民不得衣丝,“散民不敢服杂彩”(杂彩,一种有花纹的丝织品),只有五十岁以上,才可“衣帛”,阶层消费分化十分明显。[5]殆至秦汉,庶人之服“丝里枲表,直领无袆,袍合不缘”[3](P115),细民“丝里枲表,直领无袆,袍合不缘”[15],僭越所属阶层身份的消费现象普遍。为稳定社会,维护上层贵族的优越地位,两汉统治者不得不以诏令的形式,从制度层面对这一奢僭消费现象加以制止。如成帝永始四年(前13年),诏曰:“圣王明礼制以序尊卑,异车服以章有德,虽有其财而无其尊,不得逾制……方今世俗奢僭罔极……车服嫁娶葬埋过制……其申敕有司,以渐禁之。”[6](P324)安帝元初五年(118年),诏令有司查禁“嫁娶送终,纷华靡丽”“走卒奴婢被绮縠、著珠玑”等奢僭丝织品消费行为。[2](P228-229)但是,两汉形成已久的奢僭消费现象并未因制度诏令而禁止,反而愈演愈烈,极大地冲击着封建等级制度。

其三,蚕丝被赋予了宗教信仰的神秘性之后,成为丝织品高贵文化认同的基本载体。相传黄帝元妃嫘祖最早发明养蚕之术,使人们免受饥寒,被世人尊为蚕神,号“先蚕”,开启了中国古代对蚕神的原始祭祀,是为“礼蚕”。“礼蚕”是中国古代统治者举行的一项重要祭祀蚕神、祈祷国富民足的礼仪活动。先秦“礼蚕”活动,有一套复杂、固定的程序。《礼记·祭义》云:

君皮弁素积卜三宫之夫人、世妇之吉者,使入蚕于蚕室,奉种浴于川,桑于公桑,风戾以食之。岁既单矣。世妇卒蚕。奉茧以示于君。遂献茧于夫人。……使缫遂朱绿之,玄黄之,以为黼黻文章。服既成,君服以祀先王先公,敬之至也。

蚕丝宗教神秘性还体现在两汉铭文锦的流行上。铭文锦,普遍流行于西汉末至东汉初,此类锦以避邪的奇禽怪兽、变异的花纹为铺设,兼绣有吉祥的汉隶铭文,常见于西北丝路出土的丝织物遗存中。[17]常见铭文有“千秋万岁宜子孙”“长乐大明光”“五星出东方利中国”等,表达人们祈寿延年、羽化成仙、子孙后代繁荣昌盛的良好期盼。[18]此外,蚕丝还被赋予延长生命、辟兵及鬼、长生不死的宗教神秘色彩。《风俗通义·佚文》载:“五月五日,以五彩丝系臂,名长命缕,一名续命缕,一名辟兵缯,一名五色缕,一名朱索,辟兵及鬼。”两汉皇帝驾崩,身缠“缇缯十二重”[2](P3141),借以永保肉身,祈求长生不死。这些都是时人对蚕丝宗教神秘性的超自然崇拜,体现了秦汉社会对丝织品高贵文化的推崇。

其四,由于金属货币的衰落、东汉时缣帛逐渐演变成社会经济生活中重要的实物货币。在制度设计和文化认同的双重影响下,将丝织品经济属性赋予更多制度因素和文化价值,普通的商品经济价值转化为具有特殊象征意义、符号身份、社会价值的文化产品。为此,丝织品的经济价值得以全面强化,转化成实物货币,充当一般等价交换物。汉代,丝织品代替金钱成为皇帝赏赐官僚、平民及周边各民族的重要物品,丝织品作为货币的储蓄价值非常明显。《后汉书·儒林传上》载:“(欧阳)歙已死狱中……帝乃赠印绶,赙缣三千匹。”皇帝巡幸各地时,所过郡县则赐帛“百馀万匹”[6](P1175)。为安抚匈奴,仅哀帝元寿二年(前1年)就给遗匈奴“锦绣缯帛三万匹,絮三万斤”[6](P3817),其他时间更是“遗之甚厚”③。

汉末通货膨胀,货币贬值,以缣为代表的丝织品逐渐取代五铢钱成为物质交换的重要货币,以资军用。如灵帝建宁元年“敕中藏府调金钱彩物,增助军费”[2](P2149)。西北汉简可见大量丝织品充当俸禄,发放给边郡戍卒的简文。如简95·7:“不侵燧长高仁,桼月禄帛三丈三尺,八月甲寅自取。燧长孙昌取”[12](P162);简210·27:“右庶士士吏候长十三人,禄用帛十八匹二尺少半寸,直万四千四百四十三”等[12](P324)。此外,东汉以后丝织品还逐渐代替“罚金”用于赎罪。如建武初,“令天下系囚减罪一等,出缣赎罪”,明帝永平十五年(72年)“诏亡命自殊死以下赎:死罪缣四十匹,右趾至髡钳旦舂十匹,完城旦至司寇五匹”[2](P118),章帝建初七年(82年)亡命赎曰:“死罪入缣二十匹,右趾至髡钳城旦舂十匹,完成旦至司寇三匹。”[2](P143)“入缣赎罪”成东汉常制。[7]

二、秦汉丝织品消费文化的主要特征

随着社会生产力的发展和丝织业工艺水平的提高,丝织品的使用已遍及秦汉各阶层、各领域,丝织品消费行为逐渐成为秦汉社会阶层、身份地位、家赀富裕、文化品位的主导性象征。概括言之,秦汉丝织品消费文化具有以下主要特征。

(一)丝织品消费是社会管控的重要手段

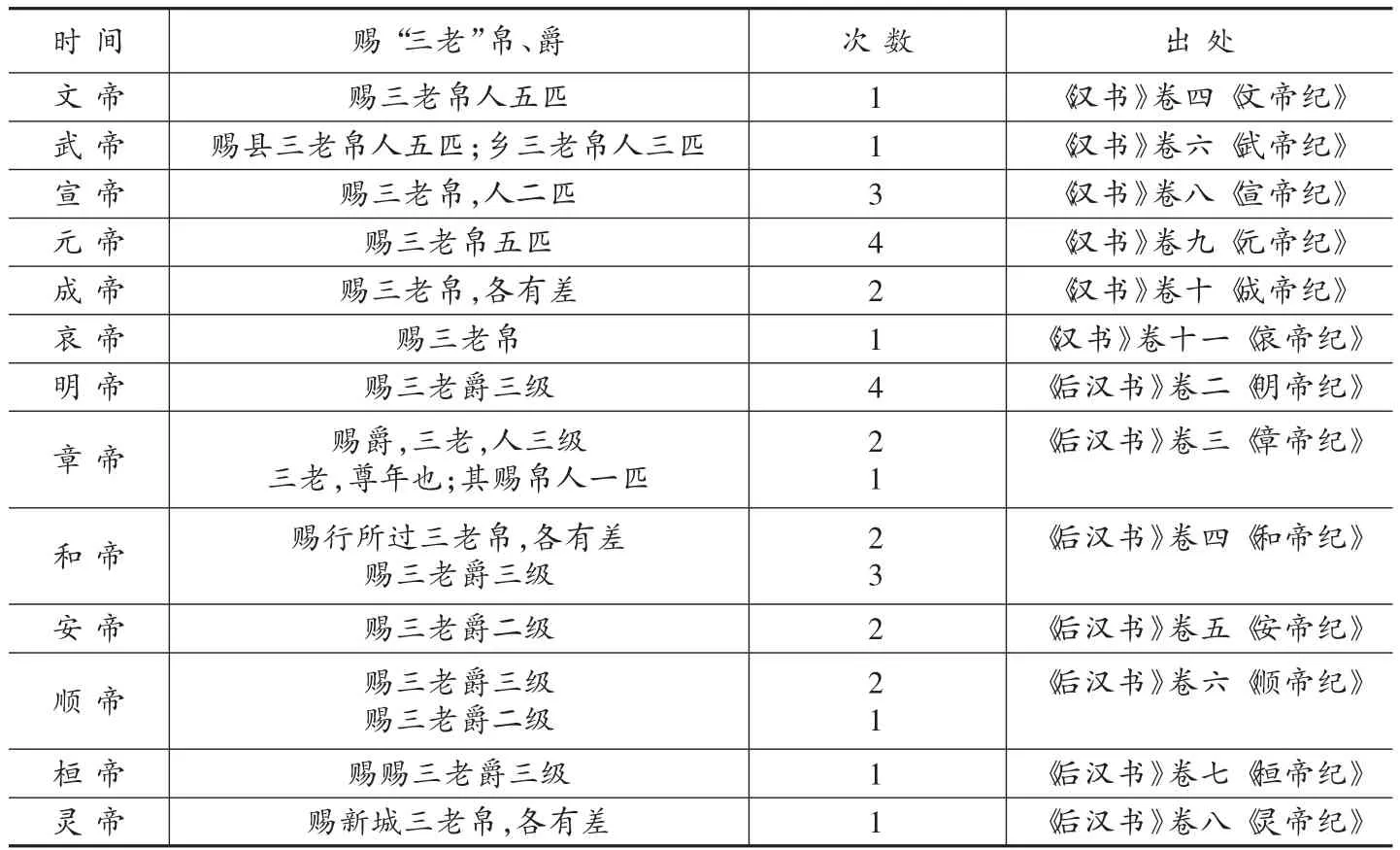

汉代,丝织品消费的类型可分为赏赐、服饰、礼赠、赎罪、“给遗”匈奴等。丝织品赏赐的对象非常广泛,包括皇亲、贵戚、各级官吏、“三老”、孝悌、力田等,以赐帛为主,并伴随着赐爵。赐予帛、爵不仅展示了汉统治者以民为本的仁爱之心,更体现了君主专制制度下国家对社会管控的加强,其中以赐“三老”帛爵最具代表。两汉,“三老”分“国三老”“郡三老”“县三老”和“乡三老”四个层级,对此,学界已有研究。④“三老”是汉代等级社会中既非官,又非吏,更有别于民的特殊群体,在地方拥有极强的号召力和领导力。正因为“三老”所具备的特殊影响力,故成为两汉皇帝帛爵赏赐的重要对象,如下表。

两汉赐“三老”帛、爵表

对“三老”赐帛、爵的同时,无形中就将游离于地方管理制度之外的“三老”纳入王朝统治秩序中,既能以帛、爵的赏赐突显两汉帝王“尊师重孝”的治国理念,又可强化对地方基层社会的管控。[7]正因如此,两汉之际,光武镇慰河北时,第一件事就是“辄见两千石、三老”,笼络“三老”等地方领袖。[2](P10)明帝每巡幸地方,至则“劳飨三老、官属”[2](P113)。除“三老”外,汉代赐帛爵的对象还包括地方长吏、孝悌、力田、贞妇等,反映的皆是权力掌控阶层通过丝织品消费的等级差异化和爵制等级制度,将国家权力的执行力深入到郡、县、乡、里之中,引导并强化国家对地方的治理和管控,维护君主专制制度。[7]

通过丝织品消费手段强化社会管控,还体现在尊卑有序的两汉服饰制度上。服饰等级制度中的丝织品消费是秦汉社会等级制度设计的物化体现,“圣人所以制衣服何?以为蛡蔽形,表德劝善,别尊卑也”[6](P2510)。秦服饰制度的建立最早见于商鞅变法,“明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华”[4](P2230)。田宅赐予、服饰穿着均应符合各自身份的尊卑和爵制等级的高低,不得僭侈逾等。至汉初,服制以楚服为主,形制较乱;景帝时,军功之吏甚多,车服尚轻,为设禁忌,诏令“长吏二千石车朱两轓,千石至六百石朱左轓。车骑从者不称其官衣服,下吏出入闾巷亡吏体者,二千石上其官属,三辅举不如法令者,皆上丞相御史请之”[6](P149)。规范各级官吏的车服制度。其后,历经武、宣、元、成、平帝及王莽,汉代完成了以爵位高低、官职大小、身份贵贱等为标准的服饰等级制度的设计。[7]

黄豆、白糖、糯米、甜酒曲、酵母粉、花椒、大料、十三香粉、酸奶、橙子、柠檬:市售;酵母粉:安琪酵母股份有限公司;纳豆菌1:广东顺德尚川生物科技有限公司;纳豆菌2:北京川秀国际贸易有限公司。

(二)丝织品消费是身份认同的主要象征

秦汉时期,等级制度深刻影响社会生活的各个方面,丝织品、漆器、青铜器等主要消费品成为消费者身份贵贱、社会地位高低的主要象征。汉律规定“贾人不得衣丝乘车”[4](P1418)“爵非公乘以上毋得冠刘氏冠”[6](P65)丝织服饰成为彰显消费者不同身份地位与社会荣耀的标识。贾谊《新书·服疑》云:“制服之道,取至适至和以予民,至美至神进之帝。奇服文章,以等上下而差贵贱。是以高下异,则名号异,则权力异,则事势异,则旗章异,则符瑞异,则礼宠异,则秩禄异,则冠履异,则衣带异,则环佩异……贵贱有级,服位有等……是以天下见其服而知贵贱,望其章而知其势,使人定其心,各著其目。”[19](P28)令人明白“贵贱有级,服位有等”“见其服而知贵贱”“望其章而知其势”。以绣衣使者为例,两汉执法官吏有很多种,其中比较典型的就是“绣衣使者”,史称“绣衣使者,持节……所至专行诛赏”[2](P2667)。“绣衣”是辨别“绣衣使者”的显著标志,“绣衣”传达的不只是官吏的某种服饰风格,更是丝织品消费文化在政治与权力上的体现,是执法者的身份象征。在汉人眼中,“绣衣”几乎是官方法律权威的代名词。由此也成为乱民借以建立身份,以假乱真,发动暴乱的手段,如汉末广汉人钳子“衣绣衣”“篡死罪囚郑躬等,盗库兵,劫略吏民”[6](P1341)等。

此外,受赐“御府衣”亦是彰显身份的重要手段,“御府衣”也成为中国古代高贵身份认同文化的物化体现。两汉,有对功勋贵戚赏赐“御府衣”的传统。御府,皇帝之私府也,“典官婢作中衣服及补浣之属”[2](P3595)。《汉书·百官公卿表》注引颜师古曰:“御府主天子衣服也。”[6](P732)“御府衣”即御府所织,供皇帝使用的衣服(主要以丝织品服饰为主)。“御府衣”赏赐对象为皇亲贵戚、功勋之臣或明德之士,目的就是借天子专享“御府衣”以凸显、抬高受赐人的地位。《汉书·五行志》曰:“衣,身之章也。”[6](P1365)《后汉书·张衡传》云:“器赖雕饰为好,人以舆服为荣。”[2](P1899)《白虎通义》亦云:“礼记九锡:车马、衣服、乐、朱户、纳陛、虎贲、呋钺、弓矢、苺鬯,皆随其德可行而赐车马,能安民者赐衣服……故赐衣服,以彰其体。”显然,君主赐臣下“御府衣”,即是以“舆服”“彰其体”也。

(三)丝织品消费是民俗文化认同的特殊表现

民俗文化,是产生并传承于民间、时代相袭的文化事项,是在普通人民生活生产过程中所形成的一系列物质的、非物质的精神文化现象。[20]它大致由物质民俗文化、社会民俗文化和精神民俗文化三部分组成。丝织品消费在民俗文化方面的体现主要有服饰文化、礼赠文化、礼聘文化、宗教信仰文化和生活礼仪文化五个方面。秦汉丝织品消费文化在服饰上的身份认同感及蚕丝的宗教神秘性引发的民俗文化认同,上文已有阐述,为避免重复,于此从略。礼赠是自人类进入文明社会以来,用于相互之间沟通和交流的重要手段,礼赠的主体是从事实际生产的人,客体非常广泛,从食物、服饰、生产工具到货币均可成为礼赠的对象。礼赠也成为两汉社会生活人际交往过程中的普遍现象,丝织品以其特有的经济价值和文化蕴意成为时人礼赠的首选物品。如:

是时而李少君亦以祠灶、谷道、却老方见上,上尊之……人闻其能使物及不死。更馈遗之,常余金钱帛衣食。[4](P453-454)

(楼护)上书求上先人冢,因会宗族故人,各以亲疏与束帛,一日散百金之费。[6](P3707)王丹乃怀缣一匹,陈之于主人前,曰:“如丹此缣,出自机杼。”[2](P931)

秦汉礼赠沿自先秦,秦时以“贺钱”为主[6](P3),至两汉,逐渐被赠“缣帛”取代,表明丝织品礼赠已成为两汉民俗文化的重要组成部分。

与礼赠类似,民俗文化中丝织品消费文化的另一表现就是“束帛”礼聘。“束帛”礼聘始于先秦,是当权者用于招揽名显德高之士的一种最高礼仪。《孔丛子·陈士义》云:“魏王遣使者奉黄金束帛聘子顺为相。”“束帛”或“束帛加璧”,则是礼聘的表现形式。《史记·货殖列传》载:“子贡结驷连骑,束帛之币以聘享诸侯,所至,国君无不分庭与之抗礼。”[4](P3258)两汉,“束帛”礼聘盛行不改,只是由先秦时的“束帛加璧”逐渐向西汉“束帛加璧,安车驷马”再到东汉“安车玄纁”演变,演变的原因主要基于西汉末至东汉士大夫参政意识的衰退,演变的目的显示了汉代皇帝期盼贤士大夫入朝辅政的殷切意愿。但礼聘制度无论如何转变,丝织品(帛、纁)在其中充当的特殊角色不可替代。《礼记·礼器》云:“束帛加璧,尊德也。”通过丝织品(帛)、璧的高贵文化认同,彰显被礼聘之人德行高尚。“束帛”成为汉统治者用于礼聘名德之士的重要物品,蕴含了汉代上层社会文化对丝织品消费文化的高度认同。

秦汉生活礼仪文化还体现在婚丧嫁娶上,婚丧嫁娶也是丝织品消费的一个重要场合。上至皇帝聘后,下至走卒婚嫁,都伴随着不同数量的丝织品消费。如王莽征杜陵史氏女为后,“杂帛珍宝以巨万计”[6](P4180)。桓帝聘后于梁冀女弟,“纳采雁璧乘马束帛,一如旧典”[2](P443)。献帝娶曹操三女宪、节、华为夫人,“聘以束帛玄纁五万匹”[2](P455)。庶民百姓,亦是“缇帷竟道”“夹毂并引”[2](P1635)。丧葬中的丝织品消费更是常见。在已发现的汉代墓葬中,出土了大量的丝织陪葬物。如马王堆汉墓中的锦袍、绣枕、绢袋,新疆民丰汉墓清理出的绸衣、绣花绸镜袋,湖北江陵凤凰山汉墓出土的纱冠、朱纹锦等。各类丝织物在两汉婚丧嫁娶中的普遍使用,是丝织品消费文化获得汉代民俗文化认可的又一特殊表现。

三、秦汉丝织品消费文化的重要影响

秦汉时期,在制度设计与身份认同的双重影响下,丝织品生产背后,隐藏着深刻的消费文化,影响着当时商品经济发展、丝绸之路开辟,并在一定程度上改变了该时期的社会生活观念。

(一)丝织品消费文化推动了商品生产的发展

一切物质资料的生产都以消费为目的。据统计,西汉初期每年消费丝织品达三千多万匹,武帝时达七千多万匹,平帝元始二年高达一万两千多万匹。西汉二百余年间,人口年平均增长率约为7‰,其中前期数十年达10‰以上[21](P191),仅每年所增加人口对丝织品服饰消费需求就相当巨大。同时,丝织品还被大量用于礼赠、给遗、赎罪等。在如此巨大丝织品消费的刺激下,必然造成丝织业生产规模的不断扩张。以齐三服官为例,“故时齐三服官输物不过十笥,方今齐三服官作工各数千人,一岁费数钜万”[6](P3070)。“故时”指文景时期,“方今”指元帝朝,从文景至宣、元,齐三服官生产规模扩张了近百倍。丝织业生产规模迅速扩张的同时,丝织品的生产工艺也在进一步提高,并朝精细化方向发展。以丝织工种为例,汉代就有织师、画工、“刺绣之师”“纳缕之工”等多种技术分类。⑤丝织品种不断丰富,仅文献可查,有锦、绣、罗、纱、缦、纨、缟、缣、绢、绡、练、绮、、绫、绨、素、缇、縠、絮、织成、纯、缕、绶、缋、绘、绋、縰、縓、絣、缥、孝终等三十余种。汉代丝织业分工之细、技术之精、品种之丰富,足窥当时商品生产之发达。

丝织品消费及其品牌效应对社会物质品消费的引导,在一定程度上带动汉代商品生产的发展,如蜀锦、蜀布、越布、齐绣、鲁缟等。以蜀锦为例,东汉后期,中原战乱严重,极大地削弱了该地区丝织品的生产。而巴蜀相对和平的环境,加之交通改善、大量人口迁入,使得蜀锦的生产与质量都大幅提升。此时,锦已成为巴蜀地区的特有产品,生产规模、产品质量远超其他地区。在蜀锦品牌效应及蜀锦消费的带动和引导下,巴蜀地区有了稳固、规模化的丝织品消费市场,加速促进蜀锦生产规模的扩张,提升巴蜀地区手工业经济发展的驱动力,带动汉代整体商品生产的发展。

(二)丝织品消费文化促进丝绸贸易的发展及丝绸之路的开拓

消费文化引领消费和生产,贸易是架通生产与消费的桥梁,在丝织品消费文化影响下,汉代丝织品贸易兴盛,遍及国内外。《东观汉记》引桓谭曰:“贾人多通侈靡之物,罗纨绮绣,杂彩玩好,以淫人耳目,而竭尽其财。”“船车贾贩,周于四方”[2](P1648),形成了丝织品贸易的专业市场,如在长安、洛阳、成都、临淄、襄邑等城市中都有专门进行丝织品贸易的市场。同时,中原地区生产的高档精美丝织品也深受匈奴人民喜爱,匈奴单于亦是“好汉缯絮”[6](P3759),丝织品的贩运商往来于汉、匈之间,“骡驴馲驼,衔尾入塞”[3](P28),“日食时贾车出,日东中时口过”[12](P321),加强了匈奴草原地区与汉代中原内地的联系,促进了民族商品贸易的发展,加速了中华民族大家庭的融合。

秦汉时起,中国丝织品文化不断外传异域他国。古罗马文献,对中国的称谓为“Seres”,而“Seres”就是出自于古希腊对中国缯绢的称呼。[22](P7)据法国学者布尔努瓦《丝绸之路》记载,当时罗马人对塞里斯(指汉代中国)生产的丝绸的追求,已经到了疯狂的程度。[23](P31)汉文献亦记载,从中国输入罗马(大秦)的丝织品“价等黄金”,故“(大秦王)常欲通使于汉,而安息欲以汉缯彩与之交市,故遮阂不得自达”[2](P2919-2920)。成书于公元前4世纪印度史书《国事论》(Arthasastra)提到,“脂那”(Cina)(指秦)特产红黑色或熏白色的织皮(指丝织品)。此书成书时巴蜀已被秦所占领,故此书中印度所了解的“脂那”丝或可被视为来自秦的丝织品出口。《厄里特利亚海航行记》同样佐证了“塞里斯”(汉代中国)的丝绸在印度港口装船,销往南亚各地,同时装船的还有中国的皮货、金属、染料等商品。[23](P45)1936年在阿富汗喀布尔以北约60公里处,发掘出了许多亚历山大时期的中国丝绸。[24](P69)这些丝绸很有可能就是从成都经滇缅道运往印巴次大陆,再达到中亚的(即南方丝绸之路)。[25](P255)丝织品以其自身轻柔、便于携带、易于保存、价值高、销路广、获利大等特点,逐渐成为秦汉对外贸易的首选商品,直接引发了丝绸之路的开通与拓展。近年来对西北丝绸之路的考古挖掘中又发现了大量丝织品,其中大部分都是汉代商人运往西方的丝织物遗存,更加直观地显现了丝织品在丝绸之路开拓上所起过的重要作用。

(三)丝织品消费文化改变了汉代人们的生活观念

先秦时,由于地主制经济刚刚确立,社会生产尚欠发达,物质生产主要满足人们的基本生活需求,当时的消费观念以“尚俭”为主。[26](P46-59)西汉初,承亡秦之乱,百业凋敝,物资匮乏,文帝“身衣弋绨,所幸慎夫人衣不曳地,帷帐无文绣”[6](P134),汉人的消费观念同样以“尚俭”为主。武帝以后,随着社会经济的发展,汉人经济收入的增长和生活水平的提高开始追求炫耀性、享乐性的生活方式,消费观念渐转“崇奢”。公卿大夫纷纷“以奢侈相高”“婢妾衣纨履丝”,[3](P334)常民百姓亦“衣丝文绣”。在奢侈生活方式的驱引下,汉代的丝织品生产由注重实用,转向追求高贵、精美的丝绸装饰。“今世俗坏而竞于淫靡,女极织微,工极技巧”[3](P42),“妇女饰微治细,以成文章,极伎尽巧”[3](P43),以致“夫百人作之不能衣一人”[6](P2243)。富商大贾生活奢靡,通过消费丝织服饰,追求丝织品文化所标识的“身份地位”,以博得周边群体的社会认可。“富者缛绣罗纨,中者素绨冰锦”[3](P192-193)。“当今之务在奢丽,志好美饰,帛必薄细,采必轻浅,或一朝之晏,再三易衣,从庆移坐,不因故服。”[27](P876)富人在消费丝织品的同时,过于追求丝织品消费的文化品位,要求精美丽饰,轻薄细浅,且一日三换衣,不穿旧衣。这些奢僭、侈靡丝织品消费行为的日益滋长,极大地影响了正常的等级消费秩序。为限制奢僭消费行为的蔓延,汉代统治者多次颁布禁奢从俭诏令,维护等级消费,稳定社会。但是,此时的社会习俗早已形成奢靡的消费之风,不因统治者的禁令而扭转,“崇奢”消费依然,并一直影响到魏晋。

注释:

①参见孙毓棠《战国秦汉时代的纺织业》(中华书局1995年版);魏明孔《中国手工业经济通史·先秦秦汉卷》(福建人民出版社2005年版);吴文祺《从山东汉画像石图像看汉代手工业》(《中原文物》1991年第3期);龙坚毅《从汉赋看汉代的手工业》(《江西社会科学》2007年第3期);王晨《“汉绮”研究及丝织技艺探讨》(《丝绸》2008年第2期);王文涛《汉代河北纺织业略论》(《河北师范大学学报》2002年第7期);张家升《汉代丝织业发展的考古学观察》(《东南大学学报》2009年第11卷增刊);姜颖《秦汉时期山东的蚕桑丝织业》(《管子学刊》2013年第2期);孙先知《蜀锦》(《四川蚕业》1999年第4期);胡祉畝《蜀锦川丝》(《四川丝绸》2003年第2期);徐畅《秦汉时期的“夜作”》(《历史研究》2010年第4期);等等。

②参见欧阳卫民《中国消费经济思想史》(中共中央党校出版社1994年版);余涛《丝绸文化与文化丝绸》(《浙江丝绸工学院学报》1993年第3期);温乐平《秦汉时期生活消费的特点及其影响》(《中国经济史研究》2006年第2期);温乐平《制度安排与身份认同:秦汉舆服消费研究》(《江西师范大学学报》2012年第6期);吴方浪《丝织品消费与汉代城市经济》(《消费经济》2015年第1期);许大海、束霞平《汉代丝织纹样中的文化密码》(《丝绸》2011年第7期);等等。

③参见:《汉书》卷94下《匈奴传》第3798、3808页;《后汉书》卷89《南匈奴传》第2944、2947页。据作者统计,汉政府给遗匈奴丝织品大致分“和亲”与“单于来朝”两个场合,“和亲”给遗匈奴丝织品数量可考者仅文帝前元六年至景帝后元三年(前174年—前141年),岁奉丝织品120匹;“单于来朝”从宣帝甘露三年 (前51年)至哀帝元寿二年 (前1年)共给遗匈奴各类丝织品173000匹,絮142000斤,如此巨大的经济压力给西汉政府造成了严重的财政负担,以致建平四年(前3年)单于请求再次“来朝”时,哀帝以“虚费府帑”,毋许。

④参见:吉书时《略论汉代的三老》(《北京师范大学学报》1983年第6期);牟发松《汉代三老:“非吏而得与吏比”的地方社会领袖》(《文史哲》2006年第6期);杨筠如《三老考》(《语历所周刊》1928年第21期);苏莹辉《论我国三老制度》(《大陆杂志》1960年第6期);秦进才《汉代三老、父老异同考》(《河北师院学报》1992年第4期);刘敏《论汉代“敬老”道德的法律化》(《天津社会科学》2005年第3期);黄今言《汉代三老、父老的社会与作用》(《江西师范大学学报》2007年第5期)等。

⑤(汉)崔寔《政论》曰:“卖储峙,得二十万,诣雁门广武迎织师,使技巧作机,乃纺以教民织,具以上问。”《潜夫论·浮侈》曰:“或裁好缯,作为疏头,令工采画。”《论衡·程材篇》曰:“牛刀可以割鸡,鸡刀难以屠牛;刺绣之师能缝帷裳,纳缕之工不能织锦。”