《应用土力学》课堂教学与课程设计一体化改革探索

2018-10-10宿晓萍

刘 娜,宿晓萍

(长春工程学院 土木工程学院,长春 130000)

引言

《应用土力学》即《土力学与基础工程》,是建筑、道路、桥梁、隧道、水利、地下等土木专业的重要理论基础,是土木工程专业的必修课程,也是一门理论性、综合性和实践性很强的专业核心课程。该课程与土木工程其他专业课程例如混凝土结构、建筑抗震等紧密相连,是结构设计与抗震设计不可缺少的重要组成部分,也是各类土木工程专业执业资格考试的必考科目。笔者所在的长春工程学院设置的土木工程专业、道路与桥梁专业、城市地下空间等专业都开设了这门课程。

随着社会的发展、大学教育的大众化、就业与择业压力的加大,使得当代大学生呈现出个性化强、学习能力差异大等特点,给传统的大学教学模式带来了很大的冲击,在这样的大土木背景下,如何能够提高学生学习的主动性,促进学生全面、快速地成长,找到一种高效的教学模式具有十分重要的现实意义[1][2]。因此,作为一名长期处在教学第一线的老师,对《应用土力学》课堂教学过程中存在的问题进行不断改革创新,进一步加强和完善课程建设,是不懈努力的方向。

一、《应用土力学》的课程特点及存在的问题

《应用土力学》是一门土木工程专业基础课,具有较强的理论性和实践性,属专业课。通过课程的学习,学生应了解土的成因和分类方法以及基础类型;熟悉土的物理、力学性质;掌握地基沉降以及浅基础、桩基础设计等方法,具有设计浅基础和桩基础的能力;课程所涉及相关知识点多、内容繁杂、各章节内容表现上看起来较独立,相关性较差等。上课时若面面俱到,由于学时有限,课时无法保证,若仅讲各章节内容,学生较难形成完整的知识体系。课程结束后还有《基础工程设计》的实践教学,在做《基础工程设计》时学生们仍感到困难重重。

在以往的教学过程中发现在《应用土力学》课程结束后,学生进行《基础工程设计》时仍存在很多问题,究其原因主要有以下三点:(1)《应用土力学》中包括土力学和基础工程两部分内容,土力学是基础工程的基础,理论性较强。在学习土的基本物理性质、地基中的应力与沉降等基本知识时,学生即使掌握了知识点,也不能很好地与工程实际联系起来,更不能从工程实际的角度看待相关知识,不能把相对独立的知识点系统化。所以在做基础工程设计时,看到地质勘察报告还是很陌生的感觉。(2)由于《应用土力学》中各单元的知识是相对独立的,其相关例题与习题也相对独立,所采用的数据也是“编”出来的[3],学生不清楚这些习题与例题中的数据是随意给出还是来源于工程实际,因而学习目标比较局限,不知道学习后能解决哪些实际工程问题。(3)学生自主学习的积极性较差,独立思考问题和解决问题的能力有待提高,在课程设计中抄袭现象较严重[4][5]。

如前所述,在《应用土力学》课程传统的课堂教学课程设计中,存在三方面的缺点,不利于教学质量的提高和学生将来的发展。为了使学生在学习时,对课程内容有一个整体的认识和把握,明确各章节知识之间内在联系和其能解决的工程实际问题,提高学生对工程的感性认识,必须对传统的教学方法进行改革与创新[6][7]。教学实践表明,课堂教学与课程设计一体化,可以很好地解决上述问题。

二、课堂教学与课程设计一体化的概念

所谓课堂教学与课程设计一体化,就是通过选择合适的课程设计方案,将其设计计算内容分解为几个部分,使课程设计的不同部分与课堂教学不同单元的内容相对应,课堂教学中相应单元的知识点对应解决课程设计中一部分的设计内容。当课程教学内容的学习完成时,课程设计也完成了。

三、课堂教学与课程设计一体化的具体实施与考核方案

(一)课程设计方案的选择

为了实现课堂教学与课程设计的一体化,课程设计任务需要满足以下几条:1.布置的课程设计任务既能结合工程实际,又要学生们可以手算。2.课程设计任务可以分解为若干部分,且每部分设计内容应与《应用土力学》课程的相关内容相一致。3.在学完土的基本物理性质后,学生对地质勘查报告上的地层分布与土体的基本物理性质能有所了解,能对工程实际中的地基土体的基本性质有基本的感性认识。4.在学习完地基承载力后,能结合课程设计任务书中给出的地址勘察报告对地基承载力有所判断,能够选定合理的持力层。5.在学习完浅基础基础底面积的确定、基础高度、底板厚度及配筋后,学生能够进行浅基础设计,其单元练习题就是课程设计。6.在学习完桩基础的基本概念及单桩承载力后,学生能够针对布置的课程设计任务完成桩型、桩长、桩距及单桩承载力的设计与计算,其练习内容既是设计过程。7.在学完承台的设计以后,学生可以进行承台的底面积、高度及底板配筋等相关设计,在练习与学习的过程中就可以完成课程设计。8.将不同阶段的设计计算结果汇总,就成为了完整的设计计算书。9.最后根据各部分的设计结果,绘制基础施工图。

(二)质量保证措施

为了保证在课堂教学过程中,能够保质保量地完成课程设计任务,需要做以下的准备工作:1.制定详细的课程设计任务书,学生能够明确设计任务、目的和要求。2.选择多个结构布置方案和荷载工况,使其组合成多种具体方案,制定参数分配表,使学生的设计参数能够做到“一生一题”,坚决杜绝抄袭现象。3.对每一阶段的设计及时指导与修正,并给出相应的阶段成绩,分别按照一定比例计入《应用土力学》课程的平时成绩和课程设计成绩中。对不按给定参数设计和不按时完成设计任务的同学给予不及格的处理。4.加强过程管理与指导,只有正确地完成前一阶段设计任务后,才能开始下一阶段的设计。

(三)具体实施步骤

1.在学生学习土的基本物理性质前,即布置课程设计任务,这时虽然不能进行设计,但课程设计任务中涉及到的地质勘察报告,学生可以从工程实际的角度对地基土体的基本物理性质有直观的感性认识;结合课程设计任务中给出的勘察报告的三图一表(勘探点平面位置图、钻孔柱状图、工程地质剖面图和土工试验成果总表),重点讲解土的三相基本组成、物理性质指标、物理状态指标、工程分类以及完成相应的土工试验。

2.在讲解完土的抗剪强度和地基承载力后,结合地质勘察报告中的土工试验总表让学生从工程的角度认识土的抗剪强度指标c和φ,结合地基的破坏模式来认识地基的承载力,从而明确如果在设计中地基承载力不足,会产生什么样的后果,加深对地基承载力的认识。在此基础上,可以从地质勘察报告中针对不同的荷载选取合理的地基持力层。

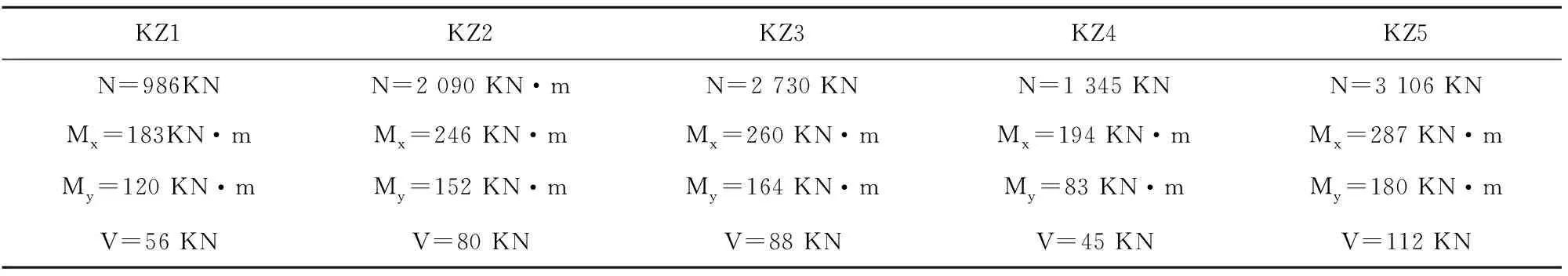

3.在讲解完浅基础的设计后,学生能够设计浅基础。为了保证学生设计时能做到“一生一题”,杜绝抄袭现象,充分锻炼学生的独立思考能力、分析和解决问题的能力,制定了不同的荷载参数表,选取其中之一如表1所示;布置了不同的结构平面布置图。每位同学按照自己的参数进行设计,分别进行基础底面积、基础高度、基础底板配筋计算,在设计过程中如果学生感到有困难可以采取随堂讨论或者集中答疑等方式,使学生做到在浅基础一章结束的时候,即掌握了要求的知识点,又可以结合工程设计完成浅基础的设计。

表1 荷载参数表

4.在学习完桩基础的基本概念和单桩承载力后,学生能够明确各种桩型的优缺点,在此基础上选择适合自己设计参数的桩型、桩径、桩长,可以计算单桩承载力的标准值及特征值,并确定桩数及桩距。其设计计算过程就是相应知识点练习的过程。

5.在学习完承台设计以后,学生可以针对自己的设计参数如:桩型、桩径、桩长、单桩承载力、桩数以及桩距,设计合理的承台平面尺寸、承台厚度以及承台底板配筋。这部分内容相对较难,在以往的课程设计中,有些内容学生把握不好,采用课堂教学与课程设计一体化的教学模式,只要有不会的或者理解不到位的地方,随堂既可以通过教师讲解或者学生一起讨论的方式解决,又可以使学生从工程的角度,结合自己的设计方案对承台设计有一个整体的概念。

6.当课堂教学把课程设计相关知识点全部讲解完之后,整理各阶段的设计内容,也就得到了课程设计计算书,学生可以根据自己的意愿选择一种基础类型进行相关施工图的设计。

7.教师根据各阶段的设计计算成绩和施工图成绩,综合平时的表现,评定课程设计成绩。

8.对课程设计中未涉及到的内容,比如地基中的应力与地基沉降计算部分,在课程设计完成后,学生可以依据自己的设计进行地基中附加应力的计算和相应的地基沉降量,可以进一步将《应用土力学》的知识点系统化,使学生对其看似相对独立的知识点利用课程设计一条主线串联起来,有整体的概念,真正能够体会到《应用土力学》的相应知识点之间的内在联系。

四、结语

在大众化的教育环境下,如果能让能力差异较大的学生们掌握基本的专业知识,毕业后进入工作单位能较快地适应工程实际的环境,是每一个应用型本科大学教师们的责任。本次有关《应用土力学》课堂教学与课程设计一体化改革的探讨是在总结传统教学和课程设计中存在缺点的基础上提出来的,提出了具体课堂教学与课程设计一体化的方案选择、组织方式、考核评价办法以及实施步骤。与传统的教学与课程设计模式相比有着以下优点:1.学生能够从工程的角度对《应用土力学》的知识点有全面的认识,使相对分散的知识点系统化。2.在课程设计过程中能够做到“一生一题”,锻炼学生独立思考的能力,杜绝抄袭现象。3.学生在课程设计中的反复琢磨与计算中能更加牢固地掌握《应用土力学》的相关知识点,在完成课程设计的同时,也提高了理论水平,会使得学生的理论成绩与课程设计成绩都会有相应的提高。