《高等钢筋混凝土结构》课程教学探索与实践

2018-10-10孙维东李九阳袁志仁

孙维东,李九阳,袁志仁

(长春工程学院 土木学院,长春 130012)

一、引言

《高等钢筋混凝土结构》课程是土木工程专业硕士研究生重要的专业课程之一,主要讲授钢筋混凝土结构新材料、新的结构型式、新的试验技术、新的设计理论及结构构件设计方法等内容。课程内容涉及面广泛、深入,且具有前沿性,授课难度较大。为使研究生能更好地掌握《高等钢筋混凝土结构》课程知识,培养面向建筑行业及相关工程部门具有基础扎实、素质全面、工程实践能力强,具有解决工程实际问题能力的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才,课程组对《高等钢筋混凝土结构》课程的教学内容、教学方法与教学手段,以及考核内容和考核方式方面进行了探索与实践,取得了一定的成效。

二、教学内容编排

(一)研究生课程的普遍问题

经调查表明:我国硕士研究生课程普遍存在与本科课程内容层次不分明的情况,43.2%的研究生明确表示专业课程的学习很轻松,存在与本科生课程内容重复的情况,造成研究生时间和精力的浪费;课程内容较少采用来自国际会议或其他学者的内容,前沿性知识在研究生专业课程中所占比重不高;课程内容偏重搭建理论知识框架,缺少理论与实践的有机融合。这与欧美大学研究生高难度、高强度的学习要求形成了鲜明的对比。

(二)教学内容编排的基本思想

对于《高等钢筋混凝土结构》课程内容的编排,我们既考虑了与本科内容的衔接,又考虑了与本科内容的层次差别;既考虑了和其他课程的相互联系,又要避免与其他课程的相互重叠;还考虑了土木专业工程硕士的人才培养的目标要求,并结合研究生的专业基础,因材施教。

(三)具体做法

1.凝练教学内容

对《高等钢筋混凝土结构》课程的教学内容进行了凝练,基本保持了课程内容的总体框架。删减了与本科教学和其他研究生课程相重复的内容,如各种受力构件的计算原理内容,对于本科熟知的基本假定及计算公式应用等内容,适当删减,重点讲构件的试验背景,公式的推演过程;考虑到土木工程专业研究生同时开设《防灾减灾工程学》及《有限元法及其应用》课程,因此,删除了混凝土结构抗震性能部分和混凝土有限元分析部分内容。

2.更新教学内容

根据近年来混凝土结构的应用和发展情况,更新了课程内容。如增加了高性能混凝土和纤维增强混凝土内容,同时把钢筋混凝土结构新的材料种类、更新的计算理论、新的结构型式、新的试验及检验方法等内容补充到相应的教学内容当中,使教学内容能够随着混凝土结构技术的不断发展变化及时更新。

3.安排自学内容和案例分析内容

由于教学时数有限,同时为培养学生自学能力,安排了部分自学内容,如钢筋混凝土结构可靠度设计理论、预应力混凝土结构部分内容,安排由学生自学,通过阅读教学参考书和文献检索,掌握这两部分内容。编写了系列实际工程案例,案例涉及的知识,紧密结合课程内容,而且案例具有一定的综合性、典型性和启发性,主要是关于材料、结构、混凝土裂缝控制及耐久性等方面的案例。要求研究生利用课后时间,通过查找资料和理论分析提出解决方案,之后安排一定学时在课堂进行讨论。通过案例教学以进一步巩固和提高研究生的专业知识水平和分析问题、解决问题的能力。

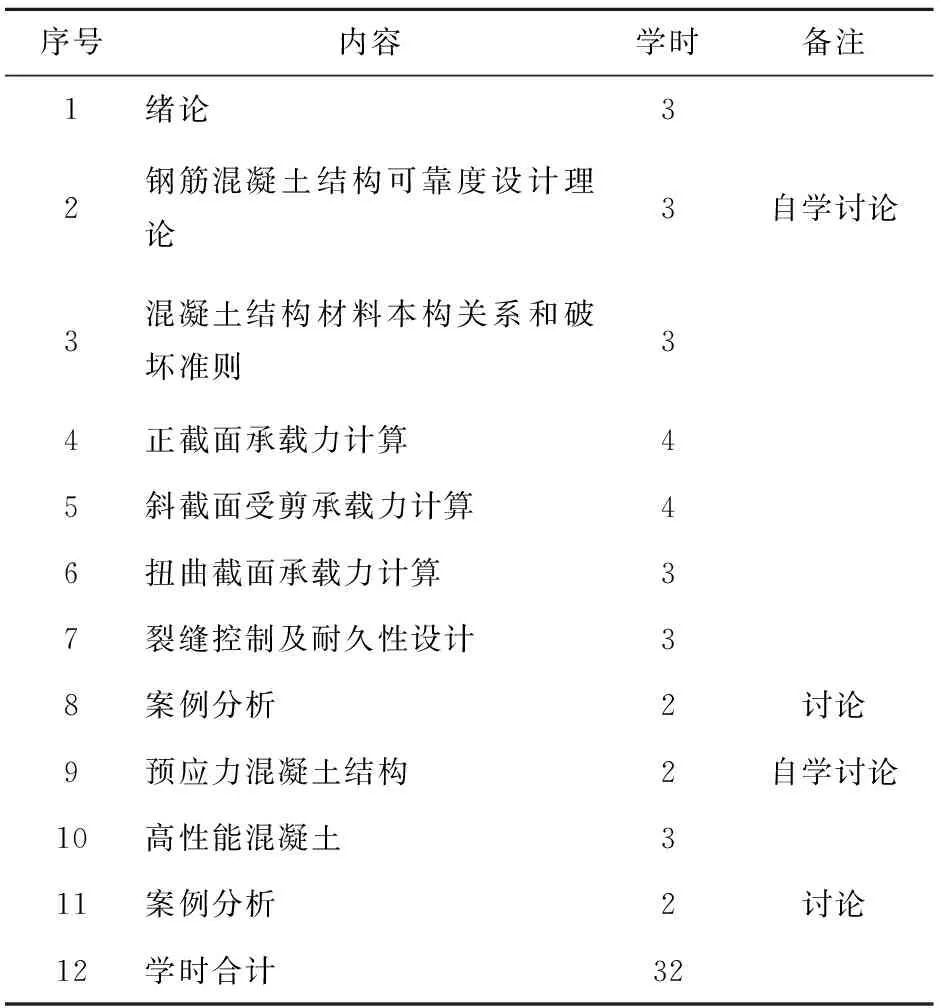

《高等钢筋混凝土结构》课程的教学内容及学时分配见表1。

表1 《高等钢筋混凝土结构》教学内容及学时分配表

三、教学方法与教学手段

(一)教学方法

1.目前国内外研究生教学方法

目前国内外硕士研究生课程的教学方法多种多样。美国的教学方式主要是课堂讲授、研讨会教学方式。英国除了课堂讲授方式外,还有辅导课、研讨会、撰写调查报告等。日本对硕士生的教育实行讲座制度,讲座由1名教授主持,1名助理教授和2名助教组成,重视培养研究生的实践能力和创新能力。加拿大多伦多大学注重研究生的研究能力和创新意识的培养,提倡研究生个人的主动学习和研究生之间的群组学习,教学方式更多地呈现教授引导下的研究生研讨模式。我国研究生的教学方式往往是本科教学的延伸,知识传授和灌输有余,能力培养不足,违背了研究生教育的特点和培养目标,创新思维和创新精神的培养在教学环节中被忽视,教学和科研的互动功能未得到发挥。

2.本课程采用的教学方式

通过借鉴国内外各种研究生教学方式的优势,结合《高等钢筋混凝土结构》课程的特点,课程组在教学方式上采取了系列举措。

(1)讲授式教学

对于课程主要内容由教师讲授,在课程讲授过程中,重点讲混凝土结构研究问题的思路和方法,讲清重点和难点,主要起到提纲挈领的作用;对于研究生自学的内容,安排一定学时由学生讲授,既检验学生的自学情况,也提高了学生对知识的理解和掌握水平,提高学生的表达能力。虽然采用传统的教授方式,但将传统的主要由老师授课的方式变为研究生和老师共同讲授的方式。

(2)讨论式教学

对于研究生讲授的内容,安排一定的学时,由老师和研究生一同对讲授的内容进行研讨,指出存在的问题,以进一步提高研究生的自学能力。对于布置的工程案例分析内容,组织研究生共同讨论各种方案的优劣,集思广益、取长补短。通过讨论式教学活动,将原来沉闷的课堂变为热烈讨论的课堂,提高了学生的学习兴趣和沟通表达的能力,提高了研究生对知识的梳理和归纳能力,加深了研究生对知识的理解和掌握程度,更提高了学生的分析问题和解决问题的能力。

(3)调研式教学

安排研究生进行课程某方面内容的最新发展前沿和发展动态调查,撰写调研论文,培养研究生创新意识和创新思维,调动研究生的主观能动性。通过调研式教学方式,培养研究生主动学习的能力,独立分析、思考学术问题的能力,发现问题与解决问题的能力,培养创新思维及学术思想文字表达的能力。

(二)教学手段

1.课堂多媒体教学

课堂教学主要采用PPT课件进行教学,将教学内容做成图文并茂的教学课件,增强研究生对教学内容的感性认识,提高教学效率和效果。

2.网络教学

课下主要利用学校网络教学平台,把课程介绍、大纲、计划、课件、案例等教学文件传到网络平台,将传统的以课堂学习为主的方式变为课上和课下随时学习的方式,更方便于研究生的学习和提高。

3.微信、QQ软件交流

对于个别问题,课下利用微信和QQ交流软件随时与研究生进行交流和沟通,进行个性化的答疑和指导,拓展了老师与学生的交流渠道,使研究生遇到的问题能随时得到解决。

四、课程考核

(一)考核的重要性

课程考核作为教学活动的一部分,是检验和评价研究生知识水平和能力的关键环节之一。科学、合理的考核不仅能够真实反映研究生对课程知识的掌握程度,而且有利于激发研究生学习的积极性,提升学习效果。研究生教育不同于本科阶段,它是培养具有研究能力、创新能力人才的重要阶段,它已经不是简单的知识灌输与一般应用能力的培养阶段,更是一种深层次的对知识的理解和应用能力培养的阶段。因此,在知识的考核方面,不但是对研究生知识掌握程度进行考核,更应重视对研究生应用能力、创新能力方面的考核,应对研究生进行更为全面、综合性的考核。

(二)国内外常用考核方式

国外发达国家的考核方式相对灵活多样,有考试、作业、论文、报告、试验等多种考核方式。如美国有的学校,主要通过对研究生完成研究课题的情况或完成一系列实验等方面的情况进行考核,这些方法更有利于培养研究生的创新能力。

相对而言,我国研究生的课程考核存在几点弊端,考核次数少,方式单一,缺乏过程性评价,一般采用期末一次闭卷考试或一次作业确定研究生所修课程的成绩方式。考试次数少,对研究生课程学习过程的监控和指导不足,容易造成研究生对知识的一知半解、不够深入,造成严重的应试心理和懒惰情绪,影响学习的积极性;闭卷考试内容统一,一般情况下基本都是考核研究生对基础知识的掌握情况,考题对研究生能力的考核不突出;开卷考试基本都是对原有书本知识的摘抄。因此,单凭考试方式,达不到对研究生研究能力和创新能力的训练目的,将影响研究生的培养质量。

(三)本课程的考核内容和方式

1.考核内容

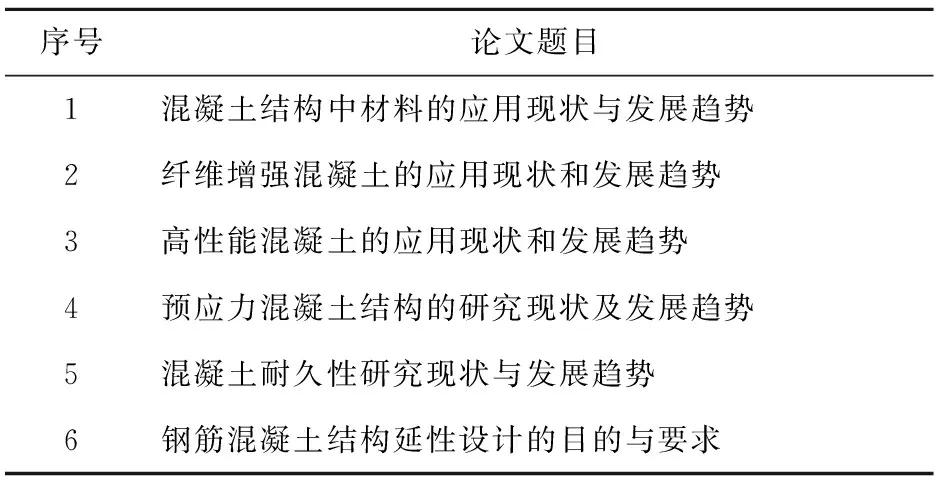

课程组在考核内容安排上既考虑要有学术价值、现实意义或实用价值,又力争触及本学科领域的前沿问题,如土木15级研究生的结课论文的部分题目见表2。结课论文的题目,既涉及课程的基础理论知识,又要查找大量的文献,才能对论文的题目进行全面的论述。考核内容还应对研究生综合能力进行检测,且不抑制研究生各方面能力发挥为前提。如案例分析内容,不但可了解研究生对知识的理解和掌握程度,还可以检验研究生分析问题和解决问题的能力。

表2 15级研究生结课论文部分题目

2.考核方式

重视学习过程的考核,能够对研究生学习过程进行动态监控。因此,本课程的考核成绩分为平时成绩和期末成绩。平时成绩主要根据研究生课堂的听课状态、发言、授课表现、案例分析及作业完成情况作为考核的依据,还安排了口试,了解研究生的学习深度及广度,对知识的梳理、掌握程度,以及解决问题的思路和方法。平时的考核,使研究生更关注于平时的学习内容,在学习过程中保持良好的学习状态和积极性。期末主要以结课论文为依据进行评定,旨在对研究生综合能力进行考核,包括知识的掌握水平及调研、梳理、分析、表达等方面的能力。而且结课论文也不是一次性评定成绩,一般在第一次提交后,指出论文存在的问题,指导学生进一步修改,最终以两次提交论文的平均分数作为结课论文的成绩。两次评定成绩方法,既使研究生在每次提交论文时都能认真对待,而且使研究生的知识水平、表达能力等方面在修改过程中得到进一步的提高,不但把考核作为评价研究生水平的环节,而且使之成为研究生知识水平和能力进一步提升的环节。

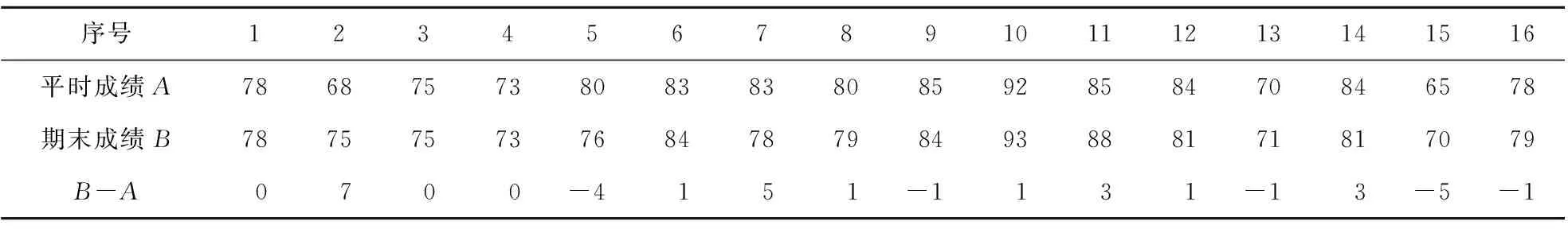

3.考核结果分析

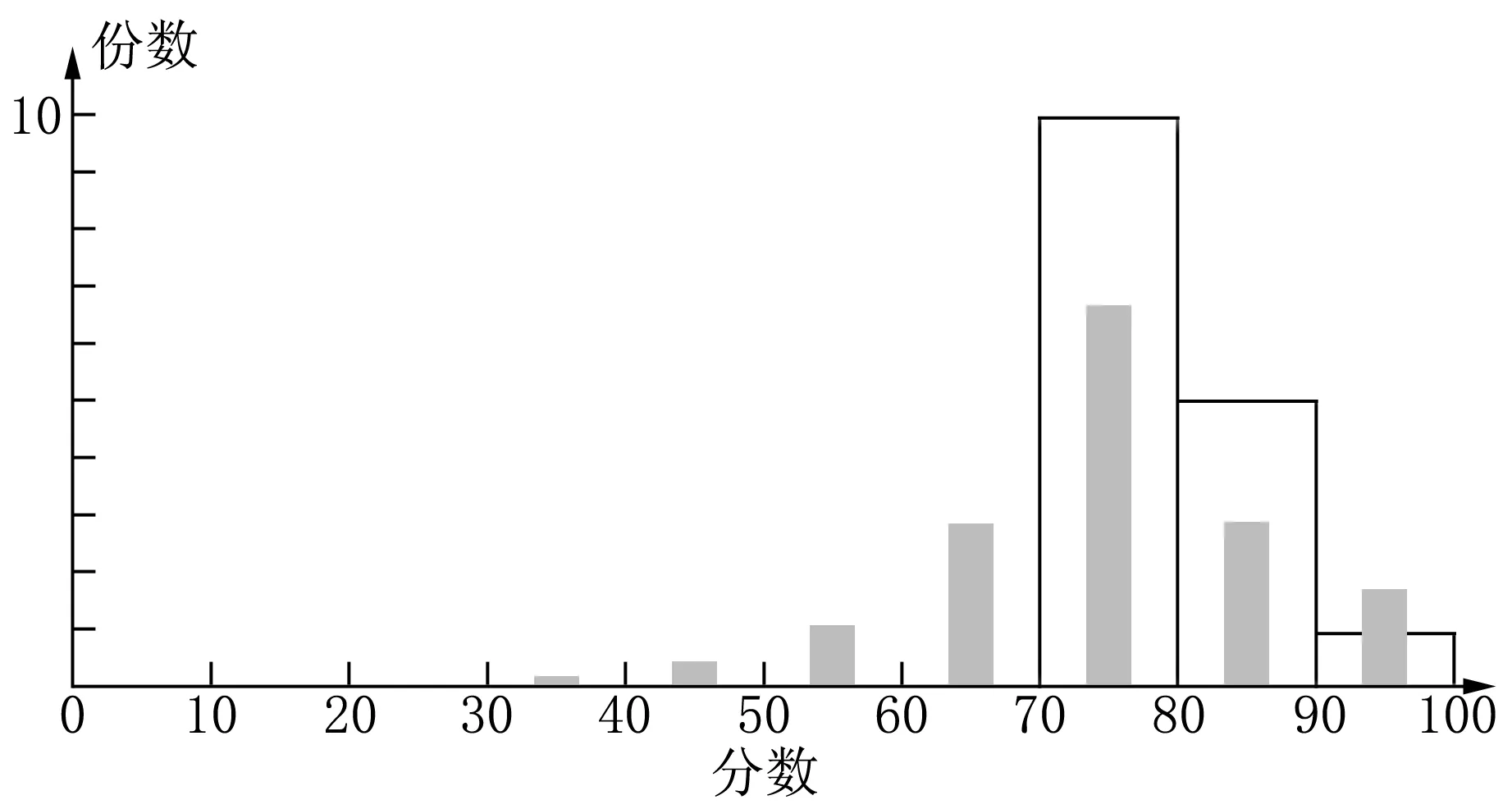

通过多种考核方式的结合,对研究生的评价更加准确。下面以17级研究生本门课成绩为例,17级研究生平时成绩、期末成绩及期末与平时成绩差值见表3,由表3可见平时成绩和期末成绩很接近,说明平时和期末的考核方式对研究生的评价较准确。期末总平均分79分,优的比例6.25%。成绩分布直方图见图1,其中实线直方图为实际成绩分布图,阴影窄直方图为期望分布直方图。虽然优秀成绩比例较期望值偏低,但良和中等的比例高于期望值,不及格人数为零。成绩分布偏离期望程度为0.34小于0.4,教学效果基本符合期望要求。

表3 17级研究生平时成绩、期末成绩及期末与平时成绩差值表

实线直方图为实际成绩分布图,阴影窄直方图为期望分布直方图

图1 成绩分布直方图

五、结语

《高等钢筋混凝土结构》的课程教学探索已进行了三期实践,学生普遍感到课程学习有一定困难和压力,尤其在结课论文写作过程中,需要查阅大量的资料。同时,正是因为困难和压力,也学到了很多知识,提高了能力,为此,老师也要付出较多的时间和精力。学无止境,教艺无涯,教学理论在不断地发展,建筑技术在不断地进步,学生的理论基础、接受能力也在不断地提高,课程教学水平也应不断地提高。