遥感解译在高速公路生态环境评价中的应用研究

2018-10-10朱二刚

朱二刚

(山西省交通科学研究院,山西 太原 030006)

高速公路为线型开发建设项目,一般具有线路长、工程规模大、涉及环境敏感区多和影响面广等特点,其建设活动对生态环境的影响较大[1],所以生态影响评价是高速公路环境影响评价中的重点内容。传统的线路沿线生态调查方法主要为现场踏勘,调查人员记录公路沿线环境特征、植被类型以及植物种类,并选取区域典型植被类型进行样方调查,这种调查方法不仅费时、费力,而且以点代面,调查不够全面。而遥感具有覆盖范围广、时空分辨率高、信息量大、速度快等优点,使其在生态环境评价方面有较多应用,如肖进原[2]采用遥感解译的方法对乌江流域自然植被进行了分析研究,从而为该流域自然植被的合理利用及保护提供了科学依据;张雅[3]等基于Landsat8遥感影像对天山北坡草地地上生物量进行了估算,为牧区草原生物量合理估算和草地放牧管理提供科学依据;刘树明[4]等采用遥感解译方法对兴尤高速公路尤溪境内段高速公路沿线植被分布情况进行了分析;姚爱冬[5]等基于Landsat 8遥感影像对邵武至光泽高速公路生态环境质量评价进行了研究;田雷[6]等将以遥感技术为手段的植被盖度动态变化方法应用在公路环保验收中。

本文以山西某高速公路为例,应用遥感解译对高速公路沿线植被分布进行调查,并结合现场调查及遥感解译调查结果对沿线植被进行分析评价,为高速公路建成后路域生态环境保护及植被恢复提供参考依据。

1 项目及区域概况

该高速公路主线推荐方案路线全长84.231 km,全线按照双向四车道高速公路标准建设,设计速度80 km/h,路基宽度25.5 m,主要工程量为永久占地555.32 hm2,路基土石方3 837.08万m3,排水防护工程 78.68万 m3,沥青混凝土路面112.92万 m2,设置隧道 13 375 m/12座,桥梁17 920 m/41座,涵洞154道,另建设两条连接线,建设工期3年。项目区内地貌可划分为黄土梁峁沟壑区和基岩低中山区两个地貌单元,多年平均降水量502.5 mm,年平均气温8.9℃左右,年平均风速为2.1 m/s。

2 植被现状调查研究

2.1 研究方法

在现场调查的基础上,采用GPS、RS和GIS相结合的地理信息技术,进行植被类型的数字化判读,完成数字化的植被类型现状分布图,进行沿线植被分布情况的定量评价。

本次调查选用美国Landsat8卫星OLI陆地成像仪于2016年7月采集的项目区影像卫片,其全色波段(Band 8)分辨率为15 m,采用遥感图像处理软件ENVI对影像波段Band 1~Band 8进行融合处理得到空间分辨率为15 m×15 m多光谱影像数据,然后对公路中心线两侧3 km的研究区域进行裁剪得到影像底图。采用ENVI软件中监督分类工具对底图进行植被信息的提取,并结合路线调查记录进行目视解译校正。最后将分类处理得到的植被现状图输入ArcGIS,利用ArcGIS提供的缓冲区分析功能对公路生态评价范围(公路中心线两侧各300 m)内的各类型植被分布面积数据进行统计。

2.2 植被类型解译结果

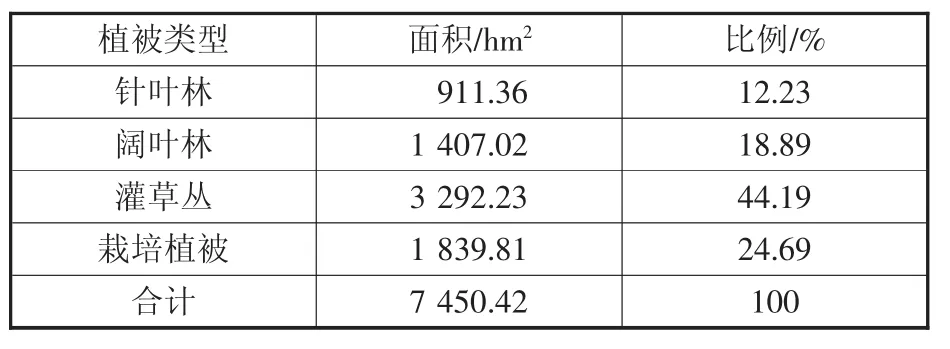

根据卫片遥感解译数据并结合现场调查,公路评价范围各类型植被可分为针叶林、阔叶林、灌草丛及栽培植被。沿线各类型植被分布面积统计结果见表1,植被类型现状分布情况见图1。

表1 评价范围内各类植被面积统计表

对沿线植被分布情况进行分析,从表1可以看出,公路评价范围内植被主要为灌草丛和栽培植被,分别占评价范围内植被总面积的44.19%和24.69%,针叶林和阔叶林所占比例较小,分别为12.23%和18.89%。

图1 公路沿线植被类型现状分布图

3 对沿线植被的影响分析

3.1 植被面积损失

受公路的建设影响而损失的植被为针叶林、阔叶林、灌草丛和栽培植被。根据卫星遥感判读结果和工程资料进行估算,公路工程占地所导致的植被面积损失情况见表2。

表2 工程征占地导致的植被面积损失情况表

从表2可以看出,公路工程占地中栽培植被的面积为153.13 hm2,占植被总损失面积的24.98%,占评价范围内该类型面积的8.32%。可见,工程占用的栽培植被比例相对较小,对其影响较小。工程征占用的针叶林、阔叶林、灌草丛等植被面积为459.83 hm2,其中损失最大的为灌草丛,达341.36 hm2,占植被总损失面积的55.69%;针叶林、阔叶林所占比例相对较小,分别占植被总损失面积的6.67%和12.66%。

3.2 工程建设前后植被类型结构变化

公路工程占地前后所导致的植被面积损失变化情况估算见表3。

表3 工程建设前后植被类型结构变化情况估算表

从表3可以看出,公路工程建设前后植被类型结构比例变化较大为灌草丛,工程建设后较建设前比例减少约1.03%;针叶林、阔叶林和旱地栽培植被工程建设前后植被类型结构比例变化较小,植被类型结构前后变化比例均小于1%。因此,公路评价范围内植被类型结构前后变化较小。根据公路工程研究资料,主线与连接线设置桥梁和隧道总长合计35.608 km,约占总路线长度的42.27%,避免了大面积的路基开挖与填筑对植被的破坏。总体上,公路征占用的植被以灌草丛为主,群落结构极为简单,物种组成较为单一、常见,且占评价范围内该类型面积较小,区域现有植被类型组成及分布格局不会因公路的建设而发生改变。

4 结论

a)通过以山西某高速公路为例,采用遥感解译技术结合现场调查对沿线植被信息进行提取并分析评价,结果表明,公路评价范围内的自然植被以灌草丛为主,工程建设前后植被类型结构比例变化较大为灌草丛,针叶林、阔叶林和栽培植被在工程建设前后结构比例变化较小,区域现有植被类型组成及分布格局不会因公路的建设而发生改变。

b)由于高速公路项目沿线一般地形复杂,部分路段可能位于高山深谷区域,现场调查过程需花费大量时间以及人力物力,且调查人员有时难以到达目标区,很难做到全面调查,因此,利用传统方法对公路沿线生态环境进行野外调查存在一定困难,而卫星遥感技术能很好地解决这一问题。伴随着卫星遥感、无人机航拍技术、遥感图像处理系统技术的快速发展,遥感技术将在高速公路生态环境研究中具有广阔的应用前景。