腹腔注射二乙基亚硝胺对大鼠肝肺及痛行为学的影响

2018-10-10陈建平贺艳芳孙倩倩马成龙

郭 芳,陈建平,贺艳芳,王 琳,崔 剑,高 翔,孙倩倩,罗 伟,马成龙

(1山西医科大学麻醉学系麻醉科,太原 030001;2山西医学科学院,山西大医院麻醉科;3山西医学科学院,山西大医院病理科;*通讯作者,E-mail:sxcjp2011@163.com)

二乙基亚硝胺(diethylnitrosamine,DEN)具有导致人和动物中毒和致癌的双重作用,可造成严重的肝慢性炎症,从而促进肝癌的发生、发展,在多种动物模型中发现其诱发大鼠肝癌前病变的阶段性类似人类病程,是目前最为常用的建立肝癌模型的化学试剂,且腹腔注射为最佳诱导方法,大多选用较高剂量50 mg/kg或70 mg/kg DEN[1-3]。但存在大鼠肝癌晚期生存质量不佳、死亡率高等问题。本课题组在前期复制肝癌模型过程中,为降低大鼠死亡率,采用腹腔注射低剂量30 mg/kg DEN复制肝癌模型,实验过程中发现大鼠意外死亡率仍很高。通过观察意外死亡大鼠各重要脏器的病理,发现大鼠肝脏病变并不显著,未能复制出肝癌模型,同时发现肺部感染仍是大鼠的主要死亡原因[4]。内脏痛是区别于一般躯体痛的胸腔或腹腔内脏器官来源的疼痛现象,其疼痛部位定位很难确定且不稳定。癌性内脏痛是由于肿瘤引起的一类特殊内脏痛,除具有一般内脏痛的特点外,其疼痛更剧烈,阿片类药物治疗效果差。目前,虽然有不少对内脏痛模型的研究,鲜少有关于内脏器官肿瘤引起癌痛模型的报道。行为学反应是评价内脏痛动物模型的最佳方法。Sevcik等[5]在内源性阿片抑制胰腺癌的小鼠模型早期疼痛中利用弓背和发声程度进行行为学评价,观察弓背程度对大鼠生活影响较小,有利于实验后续开展。因此,本研究分别采用25 mg/kg、50 mg/kg DEN复制肝癌模型,并通过观察其对肝脏、肺脏及内脏痛行为学影响,来明确实验过程中影响大鼠生存的因素,为今后提高模型动物生存质量及癌痛机制的研究提供实验依据。

1 材料与方法

1.1 实验动物和主要试剂

雄性Wistar大鼠60只,周龄4-6周,体质量(210±10)g,清洁级,购买于河北省实验动物中心(许可证号SCXK(军)2012-0004),标准化光照(光照/黑暗12 h/12 h)。适应环境1周,一般表现活泼,反应敏锐,皮毛光滑,肛门附近清洁,食欲、饮水正常视为为健康,可用于实验。实验前自由摄食和饮水,实验中定量喂食。二乙基亚硝胺(diethylnitrosamine,DEN)购自美国Sigma公司。

1.2 实验动物分组与处理

全部大鼠随机分为3组,对照组、低剂量组和高剂量组,每组20只。采用0.9%氯化钠溶液将DEN稀释后,低剂量组大鼠腹腔注射25 mg/kg的DEN,高剂量组大鼠腹腔注射50 mg/kg的DEN,第1次给药开始记为第1周,每周注射2次,4周后改为每周1次,至14周停止注射。对照组腹腔注射0.2 ml生理盐水。

1.3 大鼠疼痛行为学观察

实验期间每周测量1次大鼠体质量,并观察大鼠一般状态。从第1周开始,每周对大鼠进行1次疼痛行为学观察[5]。大鼠单独放置在开放环境,观察5 min。总分数=5 min内累计弓背时间×弓背程度。弓背程度评分规则如下:0分,没有弓背姿势,显示探索行为,毛色正常;1分,轻度弓背姿势,显示探索行为,无竖毛;2分,明显弓背姿势,探索行为减少,轻度竖毛,间歇性腹部收缩;3分,明显弓背姿势,探索行为明显减少,中度竖毛,间歇性腹部收缩;4分,明显弓背姿势,很少或没有探索行为,头不动的全身竖毛,间歇性腹部收缩。得分的可能范围是从0(300 s×0=0,正常动物不出现弓背)到1 200分(300 s×4=1 200,对于在整个300 s测试期间连续不断出现弓背的动物)。在6-8周、12-14周及16-20周评估大鼠的内脏痛行为。

1.4 重要脏器组织病理学观察

第12,14,16周,每组各处死2只,到20周将剩余大鼠全部处死。对死亡大鼠进行解剖,肉眼观察肺脏和肝脏的大体改变,然后将其用10%的甲醛固定,常规石蜡包埋切片、HE染色,光学显微镜观察病理学改变。

1.5 统计学分析

2 结果

2.1 大鼠一般情况和存活情况

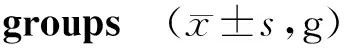

在20周的观察期间内,对照组大鼠未出现死亡,大鼠饮食及精神状态均未发现异常,体质量逐渐增加,未发现脏器损伤,存活率为100%。与对照组比较,其余两组大鼠逐渐出现食欲减退、体质量下降、毛色晦暗、尿道口污秽、尿色黄染、活动减少、弓背行为。低剂量组大鼠第5周开始体质量增长减慢,与对照组比较差异具有统计学意义(P<0.05);高剂量组大鼠3周开始体质量增长减慢,10周开始体质量出现下降,与对照组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。实验结束时,低剂量组共意外死亡3只(3/20),分别在第5,6,18周意外死亡1只;高剂量组共意外死亡5只(5/20),在第4周意外死亡2只,在第6,14,16周分别意外死亡1只。大鼠死亡前较同组存活大鼠出现明显的饮水、饮食量下降及活动量减少。三组大鼠体质量变化见表1。

时间(周)对照组低剂量组高剂量组FP1218±6.3221±6.3218±8.91.0190.3722239±7.2242±6.1237±9.41.1080.3423259±7.6261±5.8254±8.12.4460.1024279±9.0276±5.6262±10.4*14.3260.0015301±8.1279±7.1269±11.6*37.2850.0006322±8.8288±6.3*273±11.4*88.9680.0007345±11.0304±8.6*281±10.1*120.1890.0008364±12.0315±7.1*279±11.8*188.8210.0009383±14.7327±6.7*290±13.4*157.6840.00010404±13.6340±6.7*289±12.3*270.8840.00011416±14.3345±6.9*282±13.9*308.5290.00012429±12.2347±12.5*272±9.8*473.3190.00013441±11.3353±16.7*268±12.5*430.7540.00014453±12.7360±14.9*264±13.1*506.0980.00015463±11.3367±13.6*260±15.5*594.7370.00016474±11.0371±13.3*257±14.8*649.3040.00017482±9.6376±12.7*255±12.3*895.4650.00018486±9.8379±14.7*252±11.1*870.7430.00019491±10.7380±16.3*249±12.1*771.1920.00020495±9.6383±14.9*250±13.6*860.8050.000

同一时间与对照组比较,*P<0.05

2.2 大鼠疼痛行为学变化

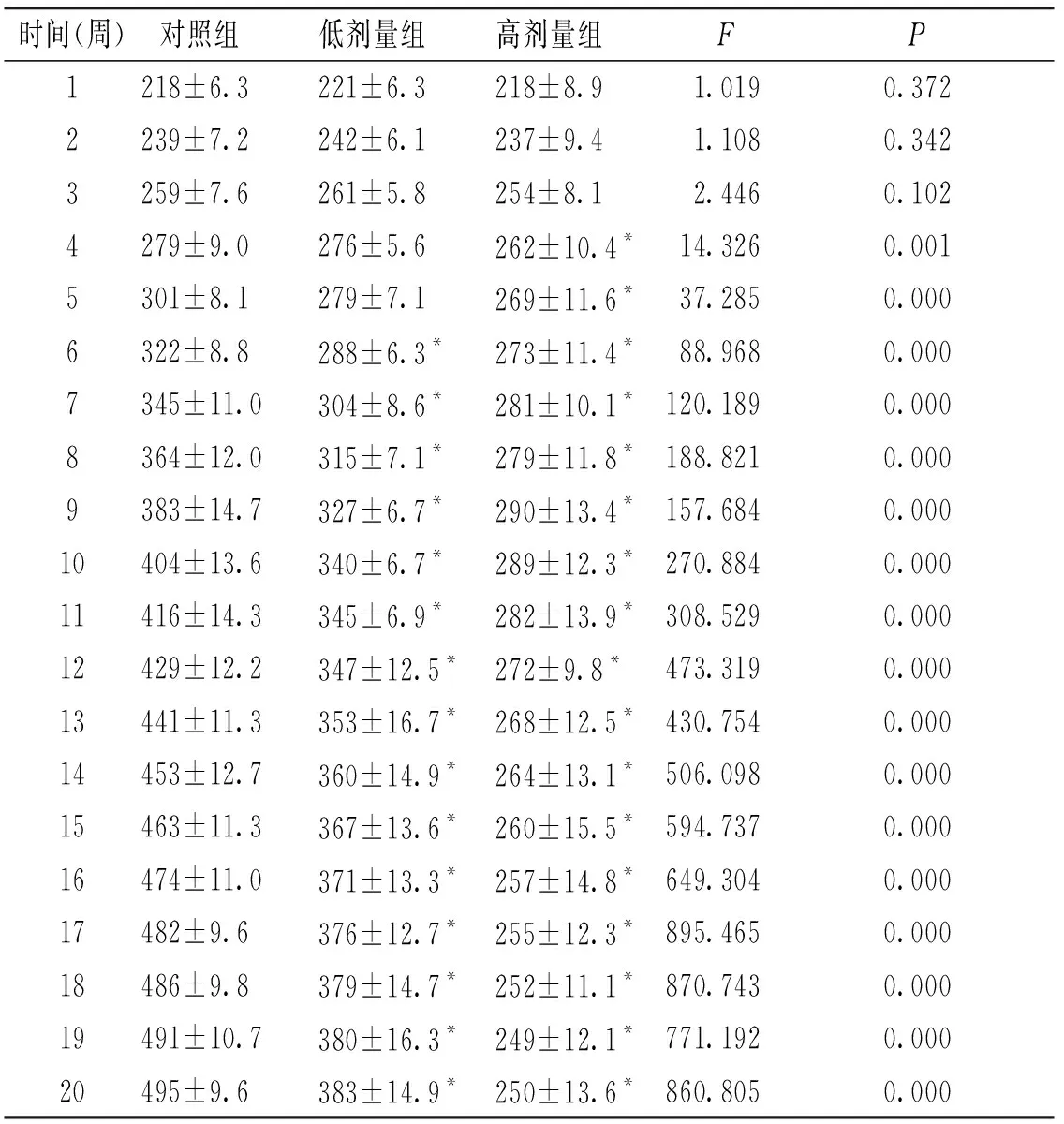

在20周的观察期间内,对照组大鼠均未出现弓背行为。其余两组大鼠随着实验的进行均逐步出现弓背行为,对大鼠6-8周、12-14周及16-20周弓背行为评分进行比较,低剂量组大鼠在6-8周时大部分大鼠弓背评分为1分,持续时间2-3 min;16-20周时大部分弓背评分在2-3分,持续时间2-3 min,探索行为减少,中度竖毛。高剂量组大鼠6-8周时大部分大鼠弓背评分为2-3分,持续时间2-3 min,中度竖毛;16-20周时大部分弓背评分在3-4分,持续时间3-5 min,很少或没有探索行为,头不动的全身竖毛,存在间歇性腹部收缩。16周时三组大鼠弓背表现见图1,弓背行为评分变化情况见表2。

图1 三组大鼠16周时弓背表现Figure 1 The rat hunching behavior at week 16 in three groups

组别6-8周12-14周16-20周对照组 000低剂量组210±30350±18557±63高剂量组325±28550±35707±43

2.3 DEN对大鼠肝脏的影响

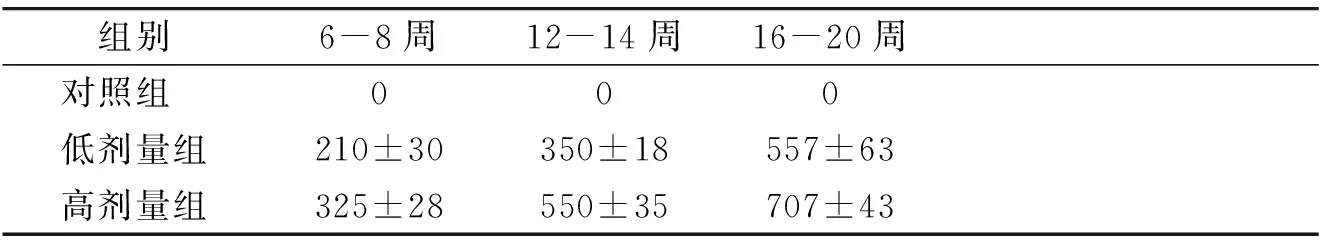

对照组大鼠肝脏肉眼观表面均被膜完整光滑,呈灰红色,切面呈鲜红色,实性、质柔软;光镜下,肝小叶结构清晰,肝小叶内肝细胞以中央静脉为中心呈放射状排列,胞质丰富,细胞核大小均一,染色质细腻(见图2)。

低剂量组大鼠肝脏呈现肝炎-肝硬化改变,未见肿瘤组织。第6周病理学改变:肉眼观肝脏表面光滑,呈灰红色,有光泽,光镜下,正常小叶结构破坏,小血管增生、扩张、充血,汇管区可见慢性炎症细胞浸润;第18周时可见典型的肝硬化改变,肉眼观肝脏表面无光泽、粗糙、质地硬,色为深红色,有散在大小不等囊泡未见结节病变;光镜下,肝脏正常肝小叶结构破坏,被大小不等、形状不规则的假小叶取代,假小叶内肝细胞排列紊乱,肝细胞变性、坏死,小叶周边可见再生的肝细胞,细胞体积较大(见图2)。

高剂量组大鼠肝脏呈现肝炎-肝硬化-肝癌改变。第6周病理学改变:肉眼观肝脏表面光滑,呈红色,无光泽,散在多个灰白色结节;光镜下可见正常小叶结构破坏,小血管增生、扩张、充血,部分肝细胞水肿脂肪变性,汇管区可见慢性炎症细胞浸润;第14周时可见肝癌的病理改变,肉眼观肝脏被膜被破坏,表面无光泽、粗糙、质地硬,色暗红,有大小不等、弥漫分布的灰白结节,光镜下可见肝组织结构紊乱,细胞排列成大小不等的实性细胞团,细胞明显异型,可见病理核分裂像(见图2)。

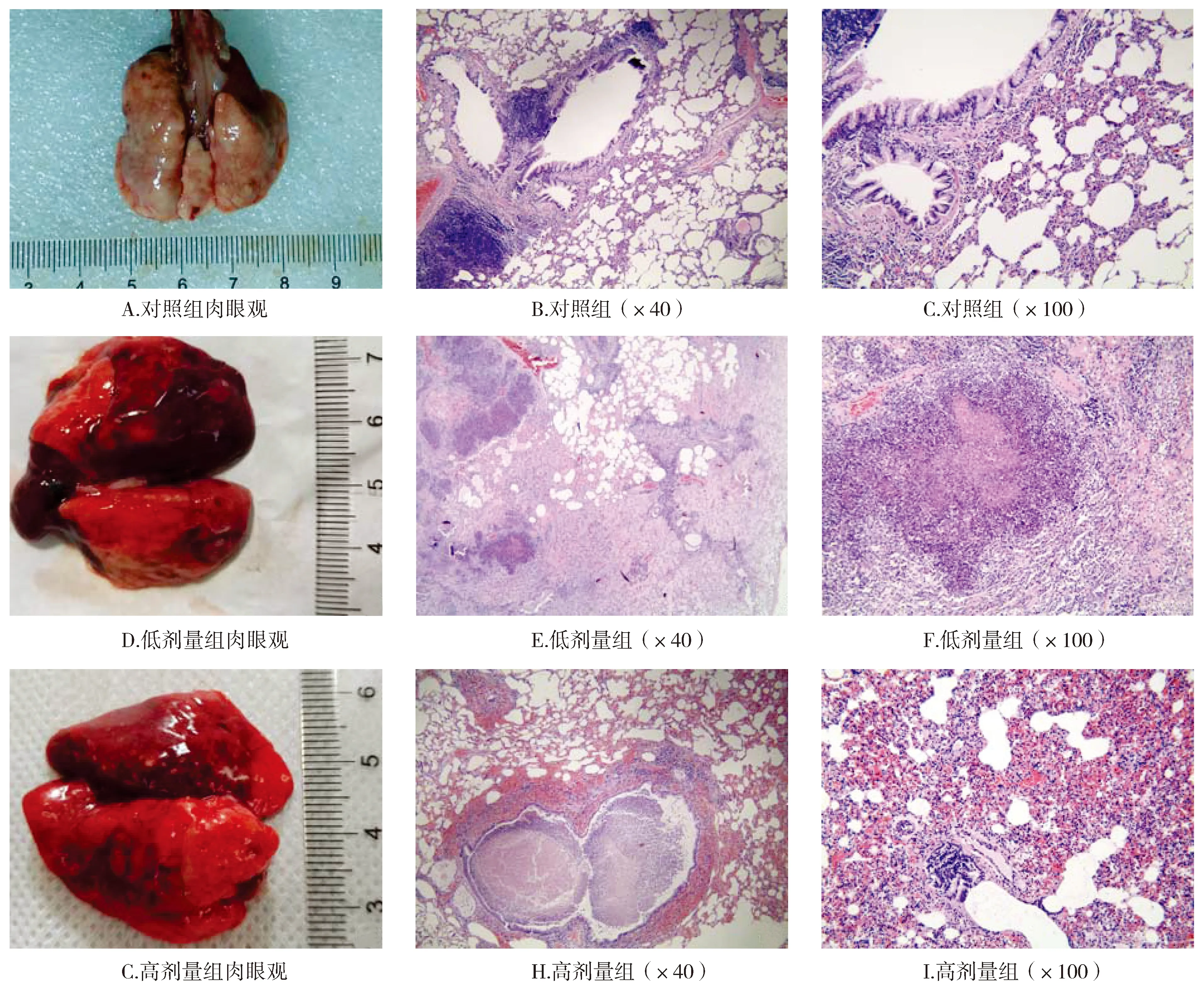

2.4 DEN对大鼠肺部的影响

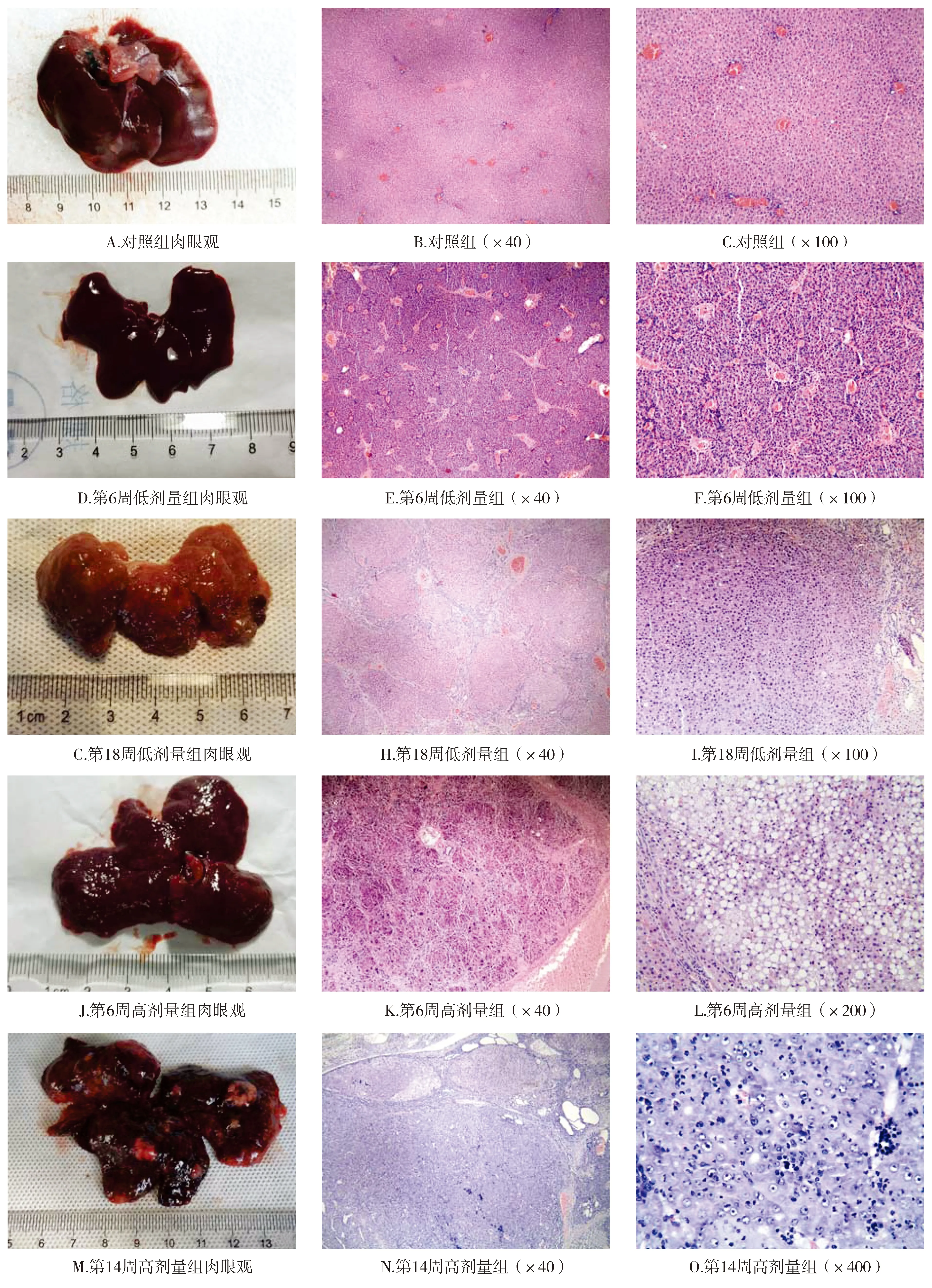

对照组大鼠肺部肉眼观,肺脏表面光滑,呈粉红色;光镜下,肺泡间隔薄而均匀,未见炎症细胞浸润。低剂量组和高剂量组两组大鼠肺部在整个实验观察期内均呈现弥漫性炎性改变,随着实验周期延长,炎症范围略有增大,但未见肿瘤组织;肉眼观,两组大鼠肺部表面呈现深红色,散在多个灰白结节,与周围组织界限清;光镜下,均可见细支气管管腔中充满脓性分泌物,部分肺泡腔间隔断裂、融合、实变,伴大片脓肿形成(见图3)。

3 讨论

DEN为常用的诱癌致癌剂,诱导大鼠肝癌癌变过程大致经过肝细胞损伤期、肝细胞增生硬化期和肝细胞癌变期三个时期,具有与人体肝癌相似的病变过程及病理学变化特征[6]。本课题组尝试在这种建立肝癌模型的基础上建立肝癌内脏痛模型,但模型未建立成功。因此,本实验采用不同剂量建立模型,虽然两组大鼠肺部均存在炎症改变,高剂量组在14周时肝癌模型建立成功,且可以利用弓背法对其进行内脏痛评价,在20周时该组大鼠存活率为45%,为接下来研究肝癌内脏痛机制研究提供了实验基础。

图2 三组大鼠肝脏变化情况Figure 2 Changes of liver of rats after different treatment in three groups

图3 第12周时三组大鼠肺部变化情况Figure 3 Changes of lungs of rats at week 12 in three groups

詹立等[7]应用λ/lacZ转基因小鼠检测二乙基亚硝胺(DEN)诱导体内遗传毒性实验研究中发现,肝脏组织λ/lacZ基因突变(MF)为对照组的6.13倍,肺脏MF是对照组的3.66倍,肝脏和肺脏都是DEN的致突变靶器官,但对DEN的敏感性不同。Man等[8]采用腹腔注射70 mg/kg DEN诱导大鼠肺腺癌的过程发现DEN不仅在肺脏中诱导肺腺瘤形成,且引起肝细胞损伤和肝癌的形成。佘佐亚等[9]长期低剂量采用即30 mg/kg DENA灌胃的方式对小鼠进行染毒,染毒容量为3 ml/kg,每周2次,连续8周,在22周时成功制备小鼠肺癌模型,但小鼠的死亡率高达60%,对其死因分析,在诱癌早期小鼠主要死于肺部感染,后期主要死于在肺部感染基础上出现的癌组织恶性生物学行为。由此可见,DEN不仅可以诱导大鼠肝脏发生病变,同时也对肺脏有致癌作用。早年有研究者利用DEN建立肺腺瘤模型,不论采用何种给药途径,大多采用连续高频次的给药模式。在此次研究中,对意外死亡大鼠病理学观察发现,前6周死亡大鼠肝肺均存在炎症改变,但大鼠肺部存在较重的肺脓肿改变,认为肺部感染为两组大鼠的主要死因;而6周后意外死亡大鼠除存在肺部感染外,肝脏病变进行性加重,尤其高剂量组大鼠存在肝癌破裂出血,认为在肺部感染基础上,肝脏病变进行性加重是大鼠主要死因。对三组大鼠肝肺病理学观察发现,腹腔注射DEN的两组大鼠肺部均为炎症改变,高剂量组大鼠成功建立肝癌内脏痛模型。整个观察期内,腹腔注射DEN的两组大鼠肺部均为炎症改变,未见肿瘤细胞,考虑可能与4周后降低给药频次相关。

内脏痛作为一种主要的内脏感觉,常由内脏受到机械性牵拉、痉挛、缺血或炎症等刺激所引起。而癌性内脏痛,除了具有内脏痛的一般特点外,还表现为疼痛剧烈、持续存在且镇痛药物疗效差,多种治疗方式效果不佳,是中晚期癌症患者的主要症状之一。癌性内脏痛是由于内脏发生肿瘤引起的牵扯痛,包括消化道恶性肿瘤、肝癌、胰腺癌、肺癌、膀胱癌等相关脏器癌变引起的疼痛。目前,虽然有不少对内脏痛模型的研究,鲜少有关于内脏器官肿瘤引起癌痛模型的报道。杨建平等[10]在大鼠结直肠扩张内脏痛模型的建立与行为学评价中,通过逐步提高结、直肠扩张压力,大鼠均出现身体站立不动、肛门扩张、腹肌收缩、腹壁呈扁平状继而拱起呈排便状、背部躬高、睾丸抬起、后肢伸展等渐进性增强的行为表现,且保持一定的压力其行为表现可持续较长时间。结直肠扩张模型及其行为学评分具有稳定性、重复性强、可定量、能用于清醒未受活动限制的动物实验。腹壁撤回反射与腹外斜肌放电检测是目前评定内脏痛敏感性的重要方法,二者比较而言,前者的评分带有一定的主观性,分级较少,得到的结果不够精细,而且由于动物的感觉也没有那么精细,对于疼痛的反应不如腹外斜肌放电结果迅速直接;后者由于是仪器测量,能够区分出微小的差异;但使用腹外斜肌放电检测,如果电极固定于腹外斜肌内,虽然实验时大鼠处于自然体位,适应性好,但须先行手术,如果临时插入腹外斜肌,则实验时须将大鼠固定,容易受环境刺激干扰,结果波动较大[11,12]。本实验沿用Sevcik等[5]评价小鼠胰腺癌内脏痛的方法即观察大鼠的弓背行为来评价大鼠内脏痛,随着实验的进展,腹腔注射DEN的两组大鼠逐渐出现弓背行为;通过对6-8周、12-14周、16-20周大鼠行为学评分的比较发现,随着实验的进展即大鼠肝脏病变的进行性加重,得分越来越高,说明内脏痛越来越明显。这种方法不仅直观可靠、易掌握,而且对大鼠的生活无影响,可较好的用于癌性内脏痛的研究。

综上所述,大鼠肝脏和肺脏作为DEN的靶器官,但二者对DEN的敏感性不同;与肺脏相比,肝脏可能对于暴露剂量更加敏感。通过对大鼠弓背行为的观察可安全直观地评价大鼠肝癌内脏痛,为接下来研究肝癌内脏痛机制研究提供了实验依据。