路径化护理措施在小儿腹股沟疝围术期护理干预中的应用

2018-10-09汪金方

李 妍, 李 慧, 汪金方

(中国医科大学附属盛京医院, 辽宁 沈阳, 110004)

路径化护理是根据单个疾病诊断或手术质量管理制定的一种护理模式,依据临床路径表标准,围绕住院患者制定详细护理流程,护理人员详细告知患者治疗及护理目标,使患者认识疾病并在住院期间按此流程参与到治疗和护理过程中,以高效、经济、舒适方式获得良好的护理效果[1]。

小儿腹股沟疝是小儿外科常见的疾病之一,发病率为1%~4%,由于腹壁先天性发育不完善,可分为直疝和斜疝,其中以斜疝发生率最高,男性患儿比女性患儿发病率高12倍,这是因为男性出生后,睾丸沿腹股沟管下降至阴囊,跟随睾丸一起下降的腹膜形成鞘状突[2]。若鞘状突未关闭,当出现便秘、咳嗽、腹水、腹部肿瘤和长期哭闹等情况时,腹内压升高导致小肠、大网膜等腹腔内容物通过腹壁下动脉外侧的内环并穿出皮下环突出于体表。临床上常表现为在一侧腹股沟发现一个类圆形可回纳入腹腔的弹性肿块,一般在出生后数天、数月或数年内即可出现。目前,小儿腹股沟斜疝首选手术治疗,且应在出生6个月后进行手术,若小儿出现哭闹不止、腹痛剧烈,伴呕吐、腹胀、肛门停止排气等肠梗阻症状提示嵌顿疝(疝气包块无法回纳腹腔),应尽快手术以防止发生肠坏死危及患儿生命[3]。本研究将路径化护理措施应用于小儿腹股沟疝围术期护理中,旨在探讨其在围术期中的应用效果,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年6月—2017年12月本院小儿外科收治的100例小儿腹股沟疝手术患儿为研究对象。纳入标准: ① 经临床症状、体征表现及B超、CT等检查诊断为小儿腹股沟疝; ② 均采取手术治疗; ③ 年龄在6个月~11岁; ④ 监护人被告知并签署知情同意书。排除标准: ① 鉴别并排除其他疾病患儿如鞘膜积液、睾丸下降不全、睾丸肿瘤等; ② 出现嵌顿疝导致肠管坏死等严重并发症; ③ 其他器官功能障碍; ④ 有手术禁忌证者。按照入院时间将100例患儿随机分为观察组和对照组。观察组男43例,女7例;年龄6个月~10岁,平均(4.6±1.4)岁;采取单侧手术47例,双侧手术3例。对照组男41例,女9例;年龄6个月~11岁,平均(5.1±1.1)岁;采取单侧手术45例,双侧手术5例。2组患儿采用腹腔镜自体组织修复术34例,腹腔镜疝囊高位结扎术16例。5岁以下患儿采用氨氯酮麻醉, 5岁以上患儿均采用硬膜外麻醉。2组患儿年龄、性别、病情用药、手术方式、麻醉方法等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组: 采取常规护理方法,整体护理实施由医护人员制定护理对策整体实施,在术前6~12 h禁食水,并采取排空膀胱、通便、灌肠等措施降低腹内压,术后12 h常规对生命体征监护,严格落实切口管理、疼痛管理、饮食管理等。

1.2.2 观察组: 引进临床护理路径并将其贯穿于整个住院过程中,护理人员按照护理路径表完成从住院到出院期间的各项检查、治疗、健康教育、术后监护、饮食指导、出院指导等内容。制订临床护理路径表,内容主要涵盖健康评估、入院检查、术前指导、术后监护、围术期健康教育、出院指导等,具体如下: ① 住院首日,评估患儿基本情况,向患儿监护人解释病情安排检查,安抚患儿紧张情绪,并采取饮食管理; ② 术前1 d, 告知监护人手术注意事项,评估患儿排尿、排便情况,术前备皮; ③ 手术当日,评估患儿血压、血常规、凝血功能、肝炎3项、输血前ICT、心电图等情况; 排空膀胱和大便; 术前6 h禁食水; 术中建立静脉通道,注意保暖; ④ 术后当日,密切心电监护,低流量吸氧,卧床12 h以上; 观察切口、引流情况; 预防术后并发症; 指导饮食、床上活动; 告知术后注意事项; ⑤ 术后次日,饮食指导; 观察切口、引流情况; ⑥ 出院前1 d出院指导,对患者实施饮食指导; 避免腹内压升高因素; 3个月内禁止剧烈运动; 有恶心呕吐、腹痛腹胀等不良反应及时复诊; 告知门诊随访时间。

1.3 观察指标

观察2组患儿手术时间、出血量、术后进食时间、术后下床时间、费用、住院时间、健康知晓率、护理满意度,并统计术后并发症发生率。

1.4 统计学分析

2 结 果

2.1 2组患儿手术时间及出血量比较

观察组患儿手术时间平均(18.86±5.12) min, 低于对照组的(15.73±4.30) min, 2组比较差异有统计学意义(P=0.0013)。观察组术中出血量平均(7.15±1.43) mL, 低于对照组的(6.08±1.64) mL, 2组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 2组患儿康复进程比较

观察组患儿术后进食时间、术后下床时间、费用、住院时间均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05), 结果见表1。

表1 2组患儿康复进程比较

与对照组比较, *P<0.05。

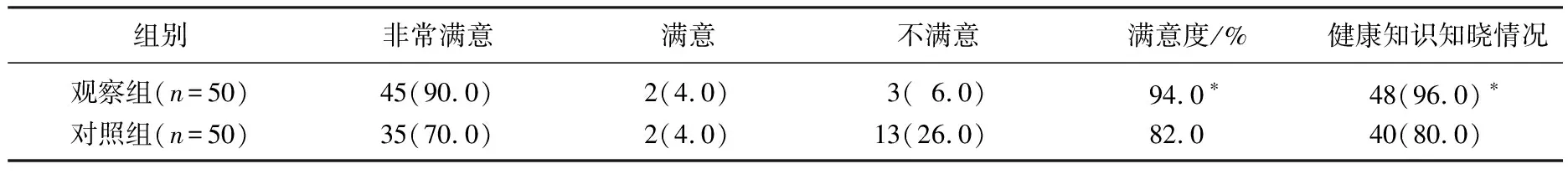

2.3 2组患儿对健康知识知晓率、护理满意度比较

观察组与对照组的护理满意度分别为94.0%、82.0%, 健康知识知晓率分别为96.0%、80.0%, 观察组较对照组提高,差异有统计学意义(P<0.05), 见表2。

表2 2组患儿对健康知识知晓率、护理满意度的比较[n(%)]

与对照组比较, *P<0.05。

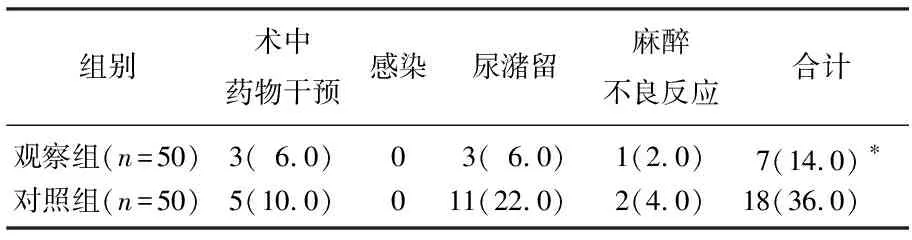

2.4 2组患儿并发症发生情况比较

观察组患儿术中出现药物干预3例、尿潴留3例、麻醉不良反应1例,并发症发生率为14.0%; 对照组患儿出现术中药物干预5例、尿潴留11例、麻醉不良反应2例,并发症发生率为36.0%。观察组发并症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05), 见表3。

表3 2组患儿并发症发生情况比较[n(%)]

与对照组比较, *P<0.05。

3 讨 论

目前,手术治疗小儿腹股沟疝是首选治疗手段,其围术期涉及到用药、饮食、护理、麻醉、监护、康复指导等方面,诸多因素影响了小儿手术效果、术后恢复效果及住院时间等。在整个住院过程中除了主管医生及术者的技术水平外,护理质量也起到十分重要的作用,完善而又系统全面的护理方案直接影响了患儿康复进程,寻找一套行之有效的护理方法对于小儿腹股沟疝围术期的干预是一个亟待解决的问题[5]。

传统护理无具体计划,随意性较强,无责任护士或护士长监督,落实情况较差。同时,护士对护理流程不清楚,主观性强,临床繁忙,时间冲突导致护理计划出入较大,住院时间较长,花费费用较多[6]。临床护理路径相较于传统护理措施有以下优势: ① 路径化护理是循证医学发展成果,临床护理路径表的制定需要大量循证护理学的证据为参考,结合护理人员在临床实践中发现的问题,并通过查阅文献,参照国家卫生部门下发的路径化护理标准等方法[7], 从而形成了包含护理技能、临床经验、患者病情、治疗方案等诸多元素的护理措施。② 优化了护理流程,提高护理质量及工作效率,减少了并发症。临床护理路径有计划性、顺序性、可操作性地明确了每个时间点的每一项护理内容,将所有流程具体化,责任护士负责落实并实施,完成计划表上的内容后在后面记录时间并签字,从而避免了因为护理人员的疏忽大意或是因能力不足而导致工作遗漏,甚至犯下更严重的错误危及患者生命。③ 路径化护理可缩短住院时间,减少住院费用,许多研究[8]已经证明,标准化、路径化护理流程比传统的护理流程更具有预见性和时间性,继而在提升护理质量的同时也提高了工作效率,减少了不必要的住院时间与花费。④ 促进了健康教育指导,提高了健康知识知晓率[9]。护理人员在围术期需对患者及家属进行健康知识教育,不仅加深了患者对疾病的认识,也使患者及家属享有充分的知情权,从而愿意配合医护人员进行治疗,也普及了健康常识和康复指导,更有助于术后及出院后患者健康的恢复,在护理人员的悉心指导下也促进了医患关系的和谐发展。⑤ 提升护理人员整体素质,提高护理满意度。在路径化护理措施的实施过程中,护理人员发挥主观能动性,有计划、有方法地服务于患者,一改以往被动的、形式化的护理模式,护理人员责任心、耐心和业务水平都得到了整体提高,本着以患者健康为本的思想,促进了医患双方沟通交流,取得了患者及家属的信任与配合进而提高了护理满意度。⑥ 促进了医护人员的合作。通过密切观察患者病情并与患者沟通交流,护理人员能及时发现患者的病情变化,并将其汇报给上级医生,医生能及时进行处置并下达医嘱,不仅提高了工作效率,还提高了医护人员的协作精神,进而更有效的提高护理效率和质量。⑦ 体现了“以人为本”的思想和“生物-心理-社会”的现代医学模式[10], 临床路径化护理在关心患者的同时,也强调关注社会,注重技术水平与服务水平的共同提高[11]。本研究采用路径化护理对小儿腹股沟疝围术期进行干预,相较于传统的护理流程,路径化护理明显减少了手术时间、出血量,促进了患儿康复进程,并减少了住院时间和住院费用,提高了健康知识知晓率和护理满意度,取得良好的效果。

综上所述,路径化护理措施应用在小儿腹股沟疝围术期护理干预中,效果显著,提高了护理质量和工作效率,可在临床护理中应用推广。