浅谈小学数学教学中学生问题意识的培养

2018-10-08李军

李军

(东营市东营区龙居镇中心小学,山东东营 257085)

从古至今,人的思维活动和认识活动都需要有问题意识,问题意识在人的生活中是时时存在的。对观察过的事物能提出“为什么”,是解决问题,思维创新的始头。课堂教学不仅是培养学生问题意识的重要途径,还是全面落实课程标准的重点之一。在这样科技飞速发展,教育方式多元化的信息时代,学生的问题意识却逐渐消失,使学生好奇善问的天性逐步降低。所以,培养学生的问题意识是教学任务的重中之重。在小学数学教学中教师要努力营造氛围,创设问题情境,引导思维,教给方法,使学生敢于提问,乐于提问,激发学生的问题意识,加强学生创新精神,提高学生的创新能力。下面我结合自己的教学实践谈几点体会。

1 给学生营造良好的学习环境,鼓励学生敢问

尤其是低年级的学生对于好多事物都充满好奇心,也有很大的求知欲,只要是没有接触过的事物,总想打破砂锅问到底,由一个问题能探究出好多 “为什么”,低年级的学生年龄较小,所学知识程度有限,在课堂上大部分学生不敢提问,担心自己提问不恰当而被同学们讥笑,还有不知道怎么提问,存在不会提问,久而久之,在课堂上不乐于提问,不敢于提问。一个自由,轻松相对良好的学习环境,有利于学生内心强烈问题意识的表达和交流。有利于营造互相尊重,相互信任的师生关系。所以,在教学中需要给孩子们营造一个宽松、和谐,自由,良好的学习环境,缓解学生在课堂上压抑不善于表达的想法。教师还需要和学生们建立新型的关系,不再只是普通的师生关系,而是平等的“合作者”“朋友”式的关系。在学生提问题的时候,教师应该用赞许的目光和专注的神情,使学生感到老师对自己所提出的问题是非常重视的,时刻夸奖同学积极提问的精神,这是一种无形的力量,它对培养和鼓励学生勇敢地提出问题起到巨大的推动作用。即使有些同学的问题幼稚可笑,甚至离题万里,教师也应该以鼓励为主,我会耐心的提示孩子换个角度想想,多一些宽容和谅解,只有这样,孩子们才能大胆的主动提问。例如:教学《认识长方体和正方体》时,我鼓励学生可以在小组里讨论,大胆去猜测、互相交流、去发现:“长方体和正方体各自的特点和不同”鼓励他们说自己的想法和问题,这样大大提高了学生的积极性,使学生们积极参与。有的学生想:长方体的每个面是否都是长方形呢?正方体的12条棱是否都相同呢?…… 学生会说出自己的想法,对于自己觉得不对的问题会大胆质疑,于是我又马上组织了学生在小组内验证,很快就否定长方体的每个面都是长方形,肯定了正方体的12条棱长度都相同的说法。一石激起千层浪,心里想提的问题就多了。为学生们营造一个民主、和谐、良好的学习环境,是激发和培养学生善于提问,敢于提问,积极提问的基础。

2 创设问题情境,引领学生乐问

问题情境是打开思维的重要因素。问题情境的创设不仅在教师教学的整体过程中,还是教学的在某些微观环节中应用得更为广泛。同样,学生问题意识的培养需要问题情境的设置。教师要根据学生的年龄,心理等特点,给学生创造乐于学习的情境。例如,在《最佳方案的选取》这一课教学中,我从乘坐出租车的费用---起步价和公里价提出问题:聪明的同学们,如果你要出门,根据你大概需要走的距离,选择那种出租车更加省钱呢?在生活中我们是不是还经常遇到类似的问题呢?大家互相讨论下,提出2~3个问题来,并讨论如何解决这些问题。教师从日常出行坐出租车的问题入手,创设问题情境,从而激发学生主动探索,从而激发起学生的问题意识,再引导他们去发现生活中出现的同样的问题并尝试自己解决。

3 活化思维方法,促使学生善问

3.1 引导学生发展直觉思维

直觉思维是根据已有的经验直接领悟事物的本质并迅速做出判断的思维。直接思维减少的思维的信息加工的过程,直接感觉和判断,是对事情的认知的感悟,把直觉思维理解为创造性思维的指路标。在教学过程中,教师需要给学生做出直接思维的示范,使学生感到直接思维在学习中的重要性。教师要尽可能地多运用启发式教学,有效发展学生的直接思维。

3.2 引导学生发展发散性思维

与直接思维相对应的就是发散性思维,发散性思维就是学生思考的越多,看到的周围事物中不懂的问题越多,说明对知识的感受度越高。因此,教师在教课过程中,需要引导学生不能单方面的考虑问题,也要站在不同的角度,去思考,认真分析,通过现象得出结论,会举一反三,这样有利于培养学生创新意识。例如教师出题6+6+6+6+5,教师先让学生自主观察,引导学生发现不同的解题方法,在学生发现问题的过程中,解决问题的过程中,来提高学生的发散性思维。

3.3 鼓励学生求异思维

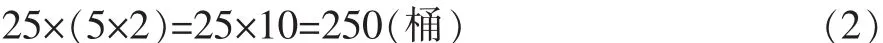

求异思维要求学生凭借自己的智慧和能力,主动探求知识,多方面、创造性地解决问题。在乘法交换律和结合律教学中,教师提供信息:一共有25个小组,每组里4人负责挖坑、种树,2人负责抬水、浇树;每组要种5棵树,每棵树要浇2桶水。首先引导学生提出问题。教师根据学生的提出问题:一共要浇多少桶水?在解决这一问题时,我先引导学生寻找条件,独立思考、小组合作交流,用不同的思维方法去解决问题,从而引导出乘法结合律。

先计算一共要种多少棵树。

先计算每组种树要浇多少桶水。

引导发现(25×5)×2=25×(5×2)。

通过鼓励学生的求异思维,有利于加强对知识的深度理解,一个数学提存在多种的求解方式,而不是去运用专一的方法解决,通过多方式多方面的教学引导,给学生创造一个高度自由的思维时间和空间。

4 结语

综上所述,在小学数学学习中,要想使学生们在课堂上能够敢问,善问,乐问,提高学生的创新精神和创新能力,和教师的引导密不可分。教师需要营造轻松良好的氛围,创造问题情境,引导多思维的思考问题,充分调动学生的积极性,激发学生的求知欲望,提高学生的解决能力,使学生的思维方式更为广泛!