高校体育课程课内外一体化模式的研究

——以篮球项目为例

2018-10-08张宏博

张宏博

1. 前言

随着近年来素质教育、阳光体育、终身体育等思想的兴起,传统体育课程已经无法满足高校学生日益增长的对体育参与的需求,高校体育课程的整体性和连续性受到了越来越多的考验。因此,如何打破传统体育课程的壁垒,整合高校各种资源,使学生增进身心健康,提高运动能力,树立正确的体育观,是当下体育课程研究的重点之一。早在2002年教育部颁布的《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》中就明确提出“为实现体育课程目标,应使课堂教学与课外、校外的体育活动有机结合,学校与社会紧密联系。要把有目的、有计划、有组织的课外体育锻炼、校外(社会、野外)活动、运动训练等纳入体育课程,形成课内外、校内外有机联系的课程结构。”课内外一体化模式是指将与体育教学有关课内和课外的活动有机联系起来的一种新的课程形式,课外是课内的延伸,课内是课外的基石,既能承担传统体育课程的教学、考核任务,又能承担促进学生课外锻炼的任务。通过课内外一体化模式的实效性研究,发现在学生的身体素质、运动能力、学习兴趣、主体意识、心理健康等方面有显著的提高。课内外一体化模式必将会给学校体育注入新的活力,对保持高校体育课程效益的延续性具有一定的现实意义。

2. 当前篮球课程的反思

2.1 高校篮球课程学生差异大

我国的高考是选拔性考试,学生在进入大学后就要在第一学期选择体育必修课程,完成必修课获得相应学分。在篮球班里,首先基本身体素质的差异使得学生在各种技术掌握程度上出现严重不平衡;其次,男女性别差异使得混班教学难度加大。体育教师上课时要面向班级全部学生,使用相同的教学进度和教案,而学生水平的差异会导致教师上课往往不能完成规定的内容和强度,课堂效果达不到预期,教学质量下降。

2.2 高校篮球课程缺乏连贯性

高校的公共必修课程一般都是每周一次,每次两学时,时间有限。教师的讲解示范后,课堂的练习强度不足以让学生产生动作记忆,学生的技术水平难以提高。课外学生锻炼意愿较低,缺乏专业指导,练习效果不佳。学生的课堂学习变成了一种动作模仿,难以内化为自己的运动技能。再者,由于场地、天气、其他体育活动等原因,传统的篮球课堂教学经常处于一种断断续续的状态,无法实现篮球课程的运动技能目标。

2.3 高校篮球课程评价体系单一

目前高校的篮球课程评价体系主要有课堂表现、考勤、篮球技能、身体素质、篮球理论等几个方面。其中,结果性评价比重远远高于过程性评价,特别像篮球技能、篮球理论,学生往往通过考试前最后几天突击练习就能够取得比较好的成绩,这对平时积极练习的同学来说是有负面影响的。有时还会出现篮球考试分数很高,但是上场不会打比赛的情况。因此,建立一种综合的、科学的评价体系是引导课程模式构建的重要途径。

2.4 高校篮球课程内容复杂

篮球运动是一项涵盖面非常广的运动,从完成一场篮球比赛的角度看,教师至少要为学生准备技术、战术、规则、裁判等方面的内容,如果再加上篮球文化、比赛的组织运营等内容,那么显然传统体育课程是无法承担如此庞大的教学任务;仅仅是最简单的行进间投篮技术,也有十几种不同的变化,这对体育教师的技术水平、教学方法都是巨大的考验。传统体育课程受师资、场地、教学内容、方法等因素的挤压,已经无法有效地完成篮球课程运动技能学习和运动项目参与的目标。

3. 篮球课程课内外一体化模式的研究

3.1 篮球课程课内外一体化模式体系的构建

学生的大学体育必修课程是在大一大二两个学年完成的,这段时间是在校大学生培养体育兴趣、提高运动技能、锻炼社交能力的黄金时期,因此本模式的构建重点主要是针对大一大二学生。

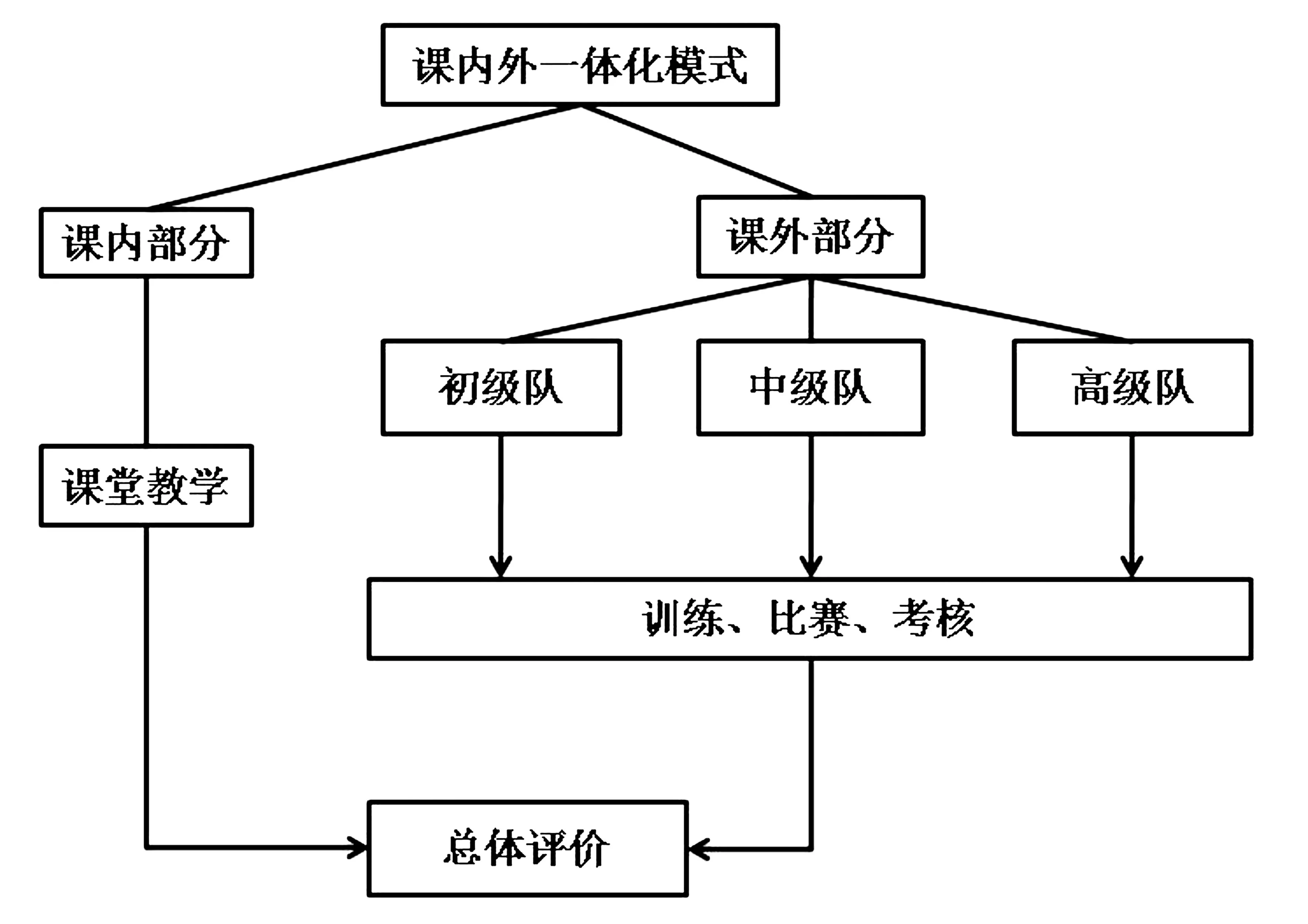

课内部分,学生要完成每周一次的课堂学习任务,学习基本篮球技能、比赛规则、裁判方法、篮球文化等内容,参加期末考试,并计入总体评价。

课外部分,首先每个学院要建立自己的篮球队,初级队由大一大二选修篮球课的学生组成,通过定时训练,参加全校的初级队比赛,训练时间、内容、方法均由各自学院负责,篮球教师负责指导、监督,初级队的比赛形式可以是半场三对三的形式,大一大二学生必须参加,成绩优秀者进入中级队;中级队由各学院不分年级的学生组成,通过训练参加全校的各个学院之间的比赛,校内比赛结束,分别对初级队、中级队进行奖励。优秀者可进入高级队,也就是校队,参加校外比赛。教师在学生的整个训练、比赛中都要全程参与指导,并进行统计,在学期末结合课内部分对学生做总体评价。

图1

课外部分采用分级别训练比赛的形式是对课内部分的必要补充。第一,避免课内外教学内容脱节,明确了比赛目标之后,课堂教学才能真正做到有的放矢,让学生感受到课堂学、课下练、比赛用是统一的,有利于技术动作的掌握;第二,促进了学生的课外锻炼,学生在融入到各自学院队伍后,通多每周多次的训练和比赛,大大提高了每周运动的总量;第三,有利于校队队员的培养,学生通过选拔可以进入校队,使得学生的训练积极性大大提高。

3.2 篮球课程课内外一体化模式实施模块的功能

3.2.1 篮球教师是课内外一体化模式实施的主导

首先,要完成课内部分的教学内容,教师要转变教学理念,针对不同班级,多采用分组、分层的教学形式,以及探究式、启发式的教学方法,以增强学生身体素质和培养学生篮球兴趣为主要内容;其次,要组织指导学校的篮球协会工作,发挥学生的主观能动性,通过篮协的平台培养学生策划、裁判能力,确保全校篮球赛事能够顺利运行;最后,对各个学院的篮球队要起到监督、指导的作用,做好学生参与课外训练、比赛的情况统计,对学生做总体评价。

3.2.2 学校篮球协会是课内外一体化模式实施的保障

要不断提高裁判员的执法水平,培养新的裁判员,做好比赛的统计工作,确保比赛公平公正;管理协调各个学院球队之间工作,使训练、比赛能够有序进行。

3.2.3 各学院篮球队是课内外一体化模式实施的根本

要合理安排时间,组织本学院学生参加训练;根据具体情况,设计训练内容;做好初级队、中级队的选拔工作,组织好参赛队伍;及时与篮球教师沟通,协助篮球协会做好比赛的组织工作。

3.3 篮球课程课内外一体化模式的实施

在学校大学体育教学部与各二级学院的总体把握下,各个学院建立篮球队伍,制定相关章程,招聘教练员、裁判员、工作人员,并对大一大二篮球课的学生进行分队;根据学生的技术水平、身体素质等综合能力,将学生分为初级队和中级队;设计合理的训练内容,每周安排不少于两次,每次不少于1.5小时的训练。

对选修篮球课的学生,要求其必须加入各自学院的球队,每周除了参加正常课内教学活动外,还要参加不少于两次的院队训练活动,每学期要参加相应数量的比赛场次。各院队和篮球教师负责考勤和记录学生的平时表现,篮球协会负责记录学生的参赛数据。表现优秀者可以参加高一级队伍。比赛规则和裁判部分,由篮球协会主导完成,要求学生每学期参加不少于五次的裁判培训,学生根据自己的时间来安排学习。

教师根据学生的具体情况,每周利用课堂时间集中教学,内容应包括篮球运动的技术、考试技术的练习、身体素质的练习和篮球文化有关内容。期末汇总学生的课堂、训练、考勤、比赛、裁判学习等方面的内容,分级做出合理评价。

3.4 篮球课程课内外一体化模式的评价机制

期末评价决定着学生参加体育活动的积极性和主动性,篮球课程模式的设置目标是学生健身能力的培养和健身习惯的养成,因此,课内外一体化模式的评价机制要实现对学生运动参与与技能获得的引导作用,这就要求必须将过程性评价和结果性评价结合起来。评价内容有一下几个方面:考勤、技术考核、课外参与、比赛成绩、篮球知识。

其中,考勤和课外参与属于过程性评价,应适当予以倾斜。例如:课内和课外训练考勤率达到90%,就可以获得60分基础分;课外训练的过程中,如果发现进步较大,可以升入高一级队伍训练的学生,经篮球教师核定可以再加10分进步分。

技术考核、比赛成绩、篮球知识属于结果性评价。技术考核要根据不同层次的学生制定不用的考核项目和标准;比赛成绩属于全队成绩,队内所有的队员均可加相应分数,根据比赛个人数据统计,可以给表现优秀的队员适当加分;篮球知识可以通过笔试、机考等不同形式来完成。

评价机制应该从体育本质功能要求出发,以“健康第一”为指导思想,结合高校培养身心健康的合格人才的角度来建立。

4. 小结

高校体育课程课内外一体化模式有利于充分利用学校的体育资源,发挥学生的主体作用,提高学生体育参与的积极性,促进体育意识和体育能力的培养,尤其是组织能力、社交能力和团队精神。加强体育课程与课外学生团体,特别是运动队的互动,是体育课程课内外一体化实施的关键。教师要积极改变教学理念,课堂上避免填鸭式的教学,方法要灵活多变,考核机制要从多角度审查,发动学生的主观能动性,结合学校的比赛,组织多形式的课外活动。在实施的过程中,还要注意增加体育设施经费的投入,满足学生课外锻炼空间的需要;加强课外体育活动监管力量,将负责学生管理的辅导员、班主任纳入到管理体系来,做好体育部、教务处、团委等各部门的协调工作,形成最大合力,保障课内外一体化模式的实施。